莫高窟第254窟舍身饲虎图的数字阐释及影片创作

陈海涛 陈琦

内容摘要:我们在对壁画的临摹体验及美学研究的基础上,为展示壁画的艺术价值及动人的故事,创作了数字动画科教影片。本文即选取几个关键的工作节点,讨论将一铺古代敦煌壁画转化为数字媒体过程中的思考与探索。

关键词:莫高窟;舍身饲虎;数字动画;美学;阐释

中图分类号:K879.41;J91 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2014)06-0055-06

一 敦煌艺术经典的魅力与数字媒体阐释

敦煌莫高窟完整保存了千年营造序列的文化艺术宝库,观众怀着朝圣般的心情在浩瀚广博的莫高窟流连,希望能更加深入地体验到敦煌艺术的魅力,获得一种重归于文化母体的认同感所带来的艺术力量。

数字影片作为理想的媒体承载方式,可以高清晰地展示图像内容,让广大观众获得良好的视觉体验。现代科技进步为数字媒体的创作提供了技术支撑,现代博物馆的数字化展陈方式发展日新月异。

敦煌学研究经过近一个世纪的成果积累,也为我们进行数字媒体创作提供了重要的指引,能较为准确地还原历史与艺术创作的原境、阐述其艺术价值,强调观众与古代艺术创作过程之间的智慧交流,为影片提供较为准确的文化情景。

莫高窟第254窟开凿于公元465—500年之间的北魏,保存较为完整,有较为完备的佛教图像系统,拥有较为丰厚的学术研究积淀{1},在艺术成就上也十分突出。窟内南壁的舍身饲虎图{2}讲述了释迦牟尼佛前世为萨埵(Mahasattva)王子时与两位兄长在山间游玩的途中,为了拯救一只产子而疲惫饥饿濒死的母虎和它的虎崽们,慈悲而决绝地舍出自己的肉身饲虎。

舍身饲虎图中同时包含了共时与历时的场面,被称为“异时同图”的构图方式。极为繁密的人物场景,将整个故事情节与21个角色尽数包含在不足2.5平方米的壁面中(图1)。这铺壁画以画面紧密、构图复杂、情感剧烈、强烈艺术表现力而著称,在美术史上享有盛誉。但对于画面内在的设计构思的细节,还较少有更深入的探索。我们希望以数字动画的形式,将这铺壁画背后所蕴含的匠心及感人至深的情感内涵与观众一起细读、体验,揭示出莫高窟经典作品的优秀之处究竟体现在何处,探索原作者对于视知觉与心理作用的安排设置、如何利用形象来传递精神层面的因素、它与同题材的作品相比所彰显出的艺术特色,等等。这些相关的研究,使古代的壁画艺术的魅力以一种现代媒体的方式展现出来,引发现代观众的共鸣。

以数字媒体的方式对敦煌艺术进行表现与阐释,是一个多学科深入合作的平台,梳理其内在构思机制与创作手段,有广阔的研究前景。本文便是对敦煌艺术阐释影片《舍身饲虎》{3}的创作思路的总结,期待专家学者们的指正。

二 影片的创作环节

影片创作的过程是寻找与古代画师对话的契机,寻找至今仍然打动我们的视觉元素与文化源泉,再将其呈现在银幕上。

影片创作大体经过以下的这些环节:

1. 图像临摹与认知:临摹为认识图像的良好方式,以临摹为基础,带动对石窟图像认知的深入,获得丰富的材料。以在现场面壁临摹为基础,通过临摹与细读壁画图像,为图像研究搜集了鲜活的第一手资料,为结合美学研究、佛教史研究等相关研究,对壁画艺术与匠心进行更深入的阐发打下扎实的基础。

2. 文献研究:通过梳理第254窟研究的学术史,了解对第254窟整体研究的脉络与进展,为影片创作的研究奠定基础。并结合美术史、佛教考古、美学等相关学科的研究文献,对第254窟图像进行综合研究。

3. 图像研究与整理:结合文献研究、图像临摹与深入认知的基础,围绕第254窟壁画图像的美学构思与艺术表现进行研究。

在面壁临摹已经较为充分地把握到壁画图像构思与表现技巧后,我们再依照数字摄影的高清喷绘图,整理绘制出精确线描图像。将面壁临摹所得出的细致观察应用在线描整理中,使得单独依靠图片所无法发现的重要细节被表现出来,最终产生的高精度线描成为了研究与影片表现的重要基础材料。

4. 视听综合与分镜头设计:将以上文献研究、图像研究的结果进行综合,围绕着数字动画的视听表现进行脚本写作及影片制作。在视听综合创作中,探索将壁画艺术研究成果与影片视听语言相结合的创作规律。

三 在影片与壁画美学研究之间进行连接

在对壁画临摹与研究中,我们感受到壁画中与中国古代美学思想密切相关的几个要素。这些要素一方面帮助我们尽可能地还原了当时的思想语境,同时也为影片的表现内容起到了提纲挈领的作用:

1. 势:“势”意为趋向、方向、动态,核心属性是一种力量的生成与运动表现,曾被政治,军事,风水理论所广泛使用。而后在书法史中,“势”也显示了空前的重要性,成为华夏美学中的重要范畴。在绘画中,东晋画家顾恺之在《画云台山记》一文中细致地规划了一幅道教题材的画作,其中“势”被特别重视。他设计画面中的山“势”蜿蜒如龙,并利用鲜艳的朱丹突出具有险绝之“势”的山,让画的主角“天师”坐在山上。山石相互呼应重叠以强调着“势”的运行,“并诸石重势,严相承以合”,画面的结束处,饮水的白虎匍匐在山臇下,使得画面“势”的运行降下并收拢起来。在这篇论画之文中,顾恺之对“势”的布置与对观者目光的预设成为令人深感兴趣的重点。在画家的意图中,观者的目光正是在这“势”的带动下,通览了丰富的画面,领略到山水险绝运行背后的宗教感。

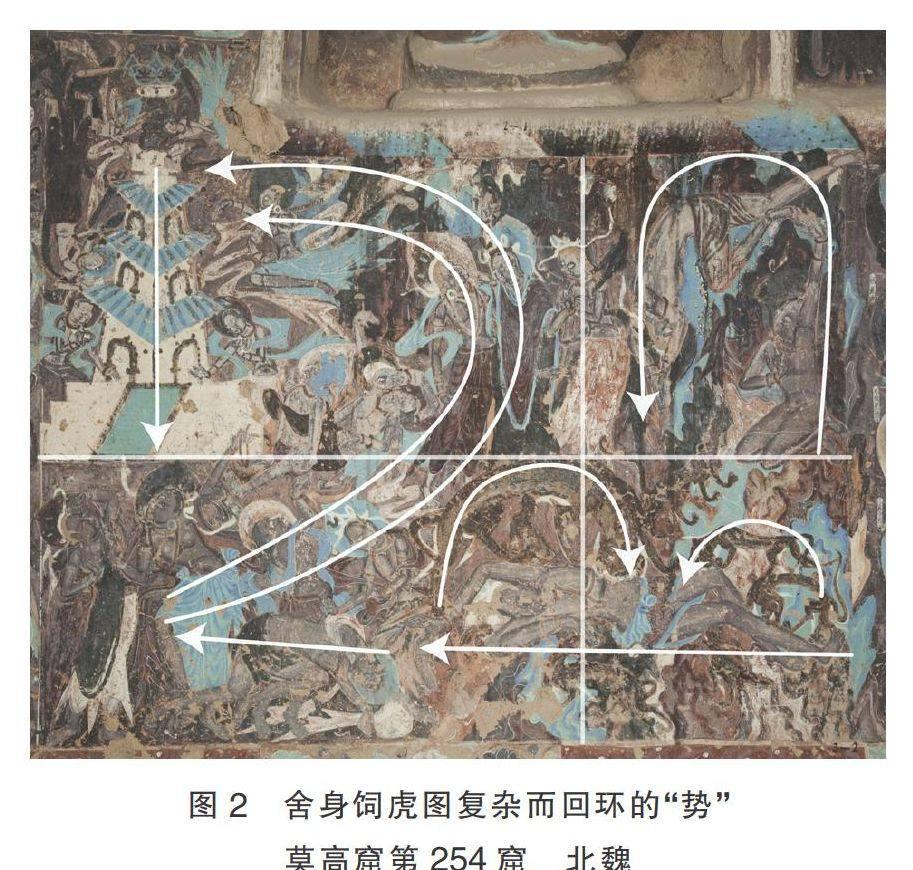

敦煌壁画舍身饲虎图中,为了将如此复杂的故事场面有序地组织起来,为观者所理解,画师将画面各个场面中的人物造型与动态加以设计,形成了引导观者观画的视线流动的“势”。“势”形成不断生发与运行的力,统摄了造型、色彩与故事情节,进而引导观者的目光走向与心理感受,使作品与观众构成有效的交流与互动。现代心理学的研究已证实,视觉活动是一种积极的探索,对于“力”的运行有极强的敏感,这也正是“势”得以发挥作用的生理机制{1}。

在这种“势”的引导下,画面中的精神性也徐徐展开,呈现给观者。画面以浓烈的感召力,哀而不伤的整体氛围,歌颂了萨埵舍身的慷慨慈悲与担当。在对“势”的规划中,既有起伏跌宕的开合流转,又有细微之处的巧妙经营,形成了回环(图2)。

由于“势”这一核心观念可以统摄舍身饲虎图复杂精微的设计与表现过程,所以在图像研究与脚本写作中,我们集中讨论了“势”在画面中的生成机制,整理了“势”在中国古代美学史中的源流与重要影响,以及“势”在视觉心理学上的意义。对“势”这一美学概念在画面中的具体呈现也成为阐释影片表现的核心。

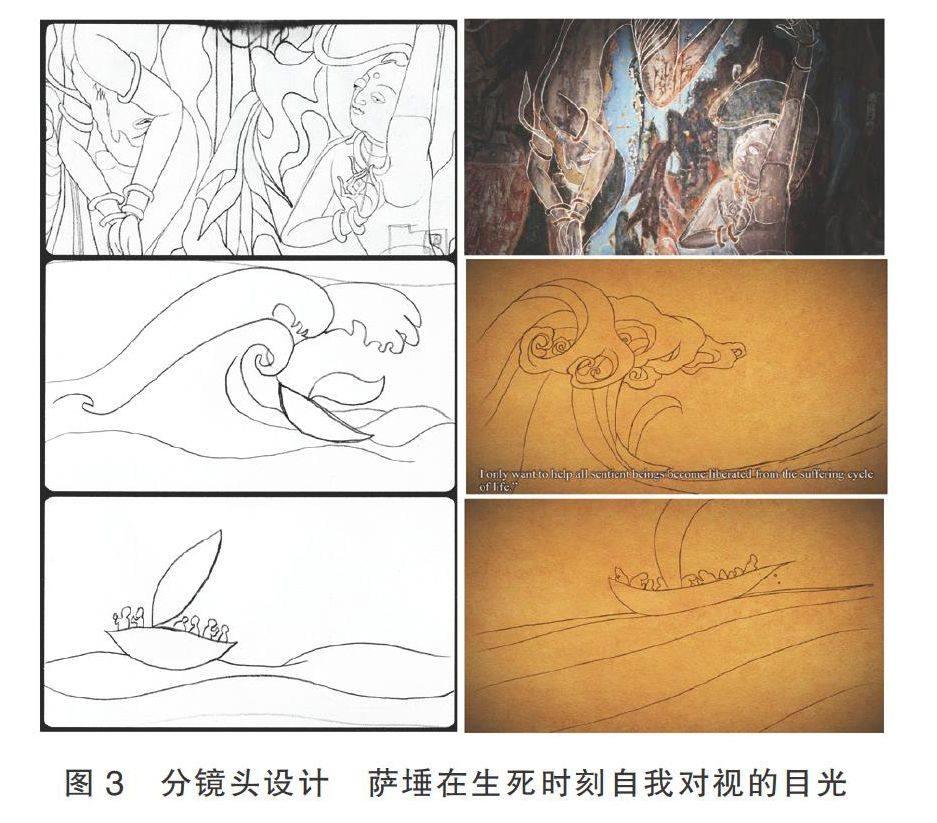

2. 情:在舍身饲虎图中,当萨埵以竹枝刺颈、纵身跳下山崖时,“两个”萨埵的眼睛在彼此对视。这种跨越时空的自我问询,面对生死,宁静而决绝的眼神,表现了萨埵镇定而丰富的情感,并具有了一种非同寻常的心灵深度和生命况味,是一处在美术史上罕见的通过视线对情感的表现(图3)。

中国美学十分重视目光与心灵的关系{1}。舍身饲虎的画师在不同时空中,在自我的目光交错中塑造了一种“心灵的动态”,用眼睛的“超时空”交流传神,是在舍身饲虎传统的图式基础上的极大深化。或许正是这个时代在对人的自我认知中“由生命而精神、由存在而心灵”的重大拓展{2},启发了舍身饲虎的画师绘制了“两个”萨埵,他们的目光紧紧的对视,如同“肉身我”与“精神我”之间在生死离别之际彼此的自我审视与问询,这种跨越时空的问询至今仍令观众心潮澎湃。

我们也藉由古代画师的精彩绘制,将美学史、思想史与图像进行更加具象的转化,在影片表现中,我们从萨埵彼此凝视的眼睛出发,利用动画的表现特长,将刺颈萨埵的眼睛化现为穿过生死大海的小舟,穿过惊涛骇浪到达彼岸,又通过变形,化成另一侧正跃下山崖的萨埵的眼睛,重新回归到画面本体(影片中的时间07:26—07:40)。

影片也利用动画镜头营造时空的能力,将其跃起的优美瞬间的时序性与生死对视的空间性,用了一组动作凝结镜头与空间旋转镜头加以表现与深化(03:16—03:30)。

将佛教的核心象征:众生所轮回的生死大海与渡舟、时空与心灵的关联同画面的具体形象结合起来呈现。以意向化的镜头表现手法,强调内在的精神性,对于古代壁画的阐释有良好的应用空间。

四 画面与影片表现内容的结合

一铺千年前的古代艺术作品,在其被经典化的同时也常被静态化了,当年创作时的多种选择与可能性常被历史所隔膜。但在临摹研究中发现,画师在整合了佛教义理与画面的基础上,进行了一系列的画面关键点的抉择与设计:例如利用画面边缘的人物造型的顶胯动作,将“势”导向画面的上方;将本应顺应视觉常规的楼阁式塔改化为一种矛盾的视角,使之与佛教义理、画面情感、势的运行进行关键的匹配。这些因素也成为影片中所重视的要点。在影片中尝试通过回溯当时画师在面对一系列的画面设计抉择时的思路,再现为那个充满了多重可能性的创作时刻,并试图了解画师是如何作出他心目中的最优选择的。

1. 全面充分的图像序列的比照:在阐释影片创作中,大量使用系列相关图像的对比法来凸显舍身饲虎图的艺术特色,增加了影片的信息量,突出了观者在审美判断上的主动性。例如,在介绍画面构图的成就时,我们展现了与第254窟舍身饲虎图相同题材的其他图像,通过比照,让观众十分清晰地了解到,第254窟图像构图的复杂与精密程度是整个图像史中最为突出的。在介绍萨埵饲虎的姿态所包含的匠心时,我们对照了若干不同图像的饲虎场面,突出了第254窟强调坚毅与奉献精神的艺术内涵。这种手法较好地将学术研究的积淀与影视媒体的表现之间进行了连接,使得文化遗产价值的阐释变得更加易于接受。

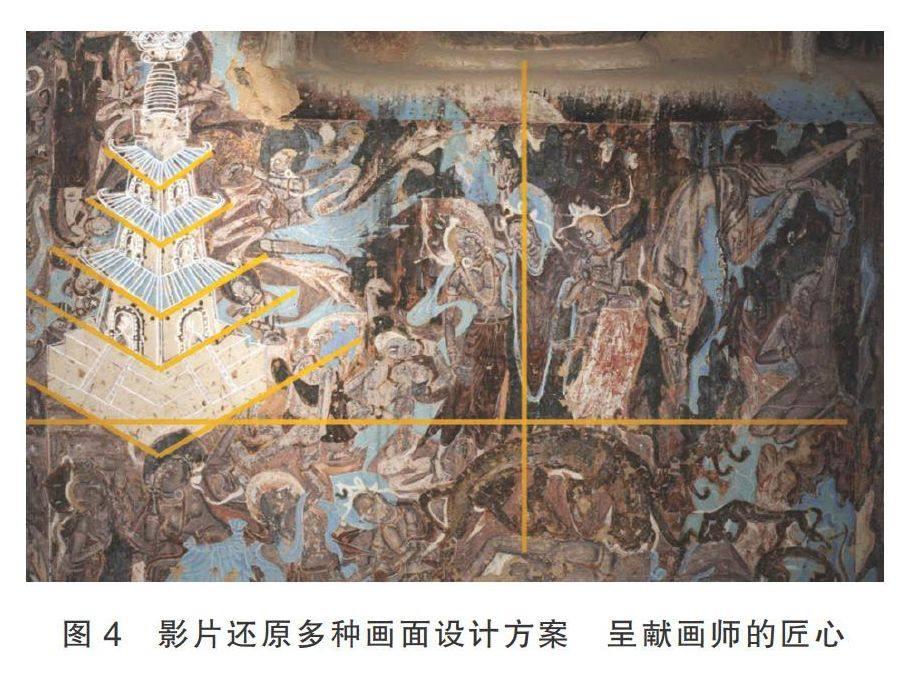

2. 对画面设计方案生动直观的对比与呈现:影片结合图像研究的成果,对画面中的几个部分进行了数种表现方式的更改尝试,通过画面“势”与情感表现的改变,比较各种方案的优劣,在这个过程中体现画师在画面设计上的高度水准。这种同时比较数种画面设计方案的方式,为观众更加深入地体验舍身饲虎图的艺术匠心提供了良好的途径(图4)。

例如,在画面的建塔供养部分,白塔是一个非常关键的视觉因素,塔是佛教礼仪行动的核心之一。而此处白塔的形态采用了矛盾的透视角度来构成,这种手法十分少见。我们便与观众一起尝试着对画面中看似“矛盾”的构成进行改变,当我们通过图像处理,组合出其他三种较为“合理”的白塔构成角度,通过对画面构成改变的前后对比,观众会发现画面原本的白塔尽管包含了矛盾的视角,但却非常好地引导了画面“势”的走向,与画面的佛教义理、情感表达相呼应。而其他几种“合理”的构成方式,则在“势”与画面情感传达的因素上各有欠缺。通过这种对原画面的更改比照,更好地利用影片媒体的方式,生动地向观众揭示画师的智慧匠心。

我们可以想象,画师最初的设计草图不是今天画面完成的样子,最初的方案中,塔檐与塔基的视角应该都是统一的,合乎基本视觉规律。他会首先在几种方案中选择尝试,根据画面表现的反馈来修改。当各种表面上合理的可能性都穷尽之后,画师会陷入到沉思中去,他一定又反复斟酌尝试,最终选择了这种看似矛盾的构造方式。

参照经文的叙述方式,我们可以体会画师的良苦用心。在《金光明经》与《贤愚经》中,佛陀讲述了无尽世的轮回中不断拯救众虎(众生)的历程{1},正如画面所精心设置回旋的“势”,而持这样思路的佛教经典不胜枚举,因为轮回是一种佛教的普遍思路,而这种牺牲精神亦是在时空中无尽发生的。

在其时代美术实践中,对于如何经营建筑物的形态位置并不重视。中国古代美术史中似乎也层垒了对建筑绘画表现的一种习见{2}。而第254窟舍身饲虎图中的白塔的表现形态无疑以画师的迁想妙得令我们大开眼界,这种处理方式呈现了当时百舸争流的艺术实践所带来的丰富表现。

从这种画面构造,我们可以更明晰地看到这位画师调动他的知识、经验与信仰、直觉共同作用,去结构画面的“势”的运行,使得那些处于各个时空片段中的人物连接了起来,表达了感人至深的力量。决绝地举手宣誓的萨埵,从容刺颈的萨埵,以生命之力支援老虎的萨埵,都既是其自身,又是整体运行力量的一部分,并且饱含象征性。对比舍身饲虎的图像史,构图随时间流转变得铺陈与多样化,但第254窟的画师试图在一个狭小的空间中建构如此复杂的“势”,承载如此多彩的形象、严密的义理、深邃的象征与情感,这也正是第254窟这铺壁画如此具有吸引力的原因。围绕舍身饲虎图的内在美学构思的研究,既为解读这件美术史上著名的杰作提供了新的理论视角,也为阐释影片的表现提供了内在线索。

3. 运用科技观测,凸显壁画的历史魅力:在利用紫外光对舍身饲虎图进行观察的过程中,发现在虎食萨埵的场面中,画师曾经绘制了倒地的萨埵身上被老虎所咬出的鲜血。这种在日常可见光的条件下已无法看到的场面,结合萨埵顽强的支撑老虎的姿态,更加表现出萨埵的坚毅与奉献精神。因而,阐释影片中特别将紫外光下呈现的图像与现有壁画相结合,让观众体验到画面中强烈的情感因素以及敦煌壁画承载的历史信息(图5)。

五 影片视觉风格的设定

1. 影片色彩风格:影片整体色彩风格上以土黄色调的单色为基础,配合以斑驳的质感为衬底,突出了茫茫戈壁大漠的地域感与历史的沧桑感(图6)。在这种基础色调上,再展开洞窟与壁画的色彩,给影片增加了一种古朴、凝重的色彩氛围。

2. 影片材质风格:整个影片的材质风格设定为两大类型。第一是抽象性较强的线性材质;第二是真实感为主的壁画本体材质;即壁画的色彩、形态等。这两种材质用于配合影片所表现的不同时空观,呈现丰富的材质变化及视觉引导,表现石窟的历史感与画面的丰富性。

3. 镜头运动与视觉特效:在影片的整体镜头运动风格上以较柔和的移动镜头为主,在移镜头的过程中包含小幅度的机位转动或推拉,用于丰富镜头运动感。镜头间切换也常使用叠化,为了赋予影片较为平缓的表现节奏,给阐释留出充分的余地。

在动画制作流程中,强调动画角色都严谨地依据原壁画的造型,尽管这对动画制作的工艺难度较大,但秉持了文化遗产地的媒体创作所应具有的学术严谨性。

为了表现图中所包含的复杂构思与技巧,片中应用动态特效与虚拟光照效果的特效配合,将画面内被阐释的区域进行划分强调,为图像研究成果的具体呈现提供视觉认知基础。例如“势”的运行,造型的内在构成等,突出了影片阐释部分所具有的丰富信息量。

六 影片延伸的可能性

通过这部16分钟的数字动画阐释短片,我们将图像研究的学术成果与数字动画媒体的视听手法相结合,阐释了舍身饲虎图的价值与内涵。在敦煌现场及对外展览中播放,帮助观众了解敦煌莫高窟的艺术经典。

随着数字媒体阐释工作的积累与系统化,将会逐步形成以敦煌艺术的经典作品为点、经典洞窟为线、时代为面的阐释群落。敦煌艺术将会更加亲切便捷地普及到我们的日常生活与审美体验之中。通过数字媒体,将敦煌艺术的保护、研究、弘扬更紧密地连结在一起。