北朝佛传故事龙浴太子形象演变

刘连香

内容摘要:佛传故事龙浴太子形象在北朝时期的西域、中原及北方佛教造像碑、石窟寺中比较常见,这是运用图像宣扬佛教的一种形式,具有一定的时代性和地域特点。从该图像中太子与龙的形象演变能够看出曾经受到犍陀罗艺术的影响,并逐渐与汉文化因素相融合。根据与龙浴太子形象并存的佛像主尊和其他佛像身份变化,体现出佛教信仰由小乘向大乘的转变,符合当时战乱频仍状况下人们希冀社会安定的心理需求。

关键词:龙浴太子;演变;佛教传播;信仰需求

中图分类号:K879.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2014)06-0008-09

北朝是中国佛教发展的鼎盛时期,具体表现为大量石窟寺的开凿和单体造像、造像碑的制作。这些北朝造像和壁画,雕刻或绘制众多佛本生、佛本行、佛因缘故事,而龙浴太子形象最具有代表性。以往曾有多位学者从不同角度进行过相关研究,但对于该主题没有系统的专文著述{1}。龙浴太子形象体现佛教文化传播中利用有相的故事图像证实无相的佛法究竟义,既是对外来文化佛陀降生的神异显示,也蕴含大量中国传统文化的特殊寓意。通过龙浴太子形象演变的探讨,能够体现北朝时期佛理阐释方式的变化和不同地域佛教思想的发展状况。

一 北朝龙浴太子形象

1. 新疆克孜尔石窟第99窟后室左甬道外壁绘龙浴太子。该窟共有佛传故事10幅。左甬道外侧另有树下诞生、七步宣言。右甬道外侧有四门出游、太子惊梦等。时间应为第二阶段,即4世纪末以后。“画面作一站立的裸体小儿,双龙从虚空中注水而下,洗浴太子身,左右侧跪立各一人。”[1]壁画显示灌浴太子的非为二龙,很可能是九龙,两侧应为带有头光的二龙王,右侧{2}龙王头戴龙盖(图1)[2]。

2. 新疆克孜尔石窟第110窟主室左壁绘龙浴太子。此窟后壁和左右两侧壁均绘佛传故事画,原有近60幅,表现释迦降生至涅槃的一生主要事迹,开窟时间在第二阶段后半段,即5、6世纪前后[3]。

3. 山西北魏太安三年(457)宋德兴造像,现由日本私人收藏,属于平城风格,砂岩,高41.5厘米。碑阳为结跏趺坐的释迦佛,碑阴上层为树下降生故事图像,中层右侧为龙浴太子场景,左侧是步步生莲,下层刻造像题记[4](图2,图见本期王慧慧文图1)。

4. 陕西北魏和平二年(461)造像,1974年西安市西关王家巷出土,藏西安碑林,碑阳为释迦像,碑阴上层交脚弥勒像,第三层中间太子站立台几上,两边为二龙王,上有九龙朝下吐水灌洗,题记为“九龙浴太子时”,旁边有树下诞生、七步宣言、阿夷占相等[5]。

5. 陕西北魏皇兴五年(471)造像,兴平县出土,碑阳为交脚弥勒,碑阴上层中间为减地平雕九龙浴太子[6],另有乘象入胎、树下诞生、七步宣言、阿私陀占相等本行故事。

6. 山西北魏延兴二年(472)张伯和造像碑,属于平城风格,砂岩,顶部残,现高33.5厘米,藏日本大和文华馆[7]。碑阳为结跏趺坐的释迦佛,下部小龛中有释迦、多宝二佛并坐雕像。碑阴中部右侧刻龙浴太子,左侧树下降生,其上并列七小龛为结跏趺坐的七佛。

7. 河北北魏太和元年(477)阳氏鎏金铜佛像,属于河北中部地区制作风格,现藏日本东京新田氏[8]。碑阳为释迦佛,背光装饰七佛。碑阴下层右侧为龙浴太子,旁边为树下诞生、七步宣言,上面有释迦多宝二佛并坐、维摩诘说法等。

8. 云冈石窟第6窟,主室中心塔柱西面有龙浴太子(图3,图见本期王慧慧文图3)。属于云冈石窟中期,开凿于471—474年。中心塔柱另有占梦、树下诞生、七步宣言、骑象入城等本行故事。另据资料显示,第41窟北壁有龙浴太子雕刻,属于云冈晚期,约494—524年[9],但因风化严重,该图像无法识别,仅能看出树下诞生、阿私陀占相等几幅[10]。

9. 北魏永平三年(510)造像碑,碑阴上层左侧为龙浴太子(图4)[3]。太子身穿犊鼻裈,有头光,站立在台几上,两边及上部有序排列九龙吐水灌浴。右侧紧邻为太子诞生,下部刻犍陟吻足等。

10. 龙门石窟古阳洞S130龛,位于古阳洞南壁,龛楣雕刻龙浴太子,北魏孝明帝时期(516—528),主像为释迦多宝并坐,龛楣浮雕佛本行图像,另有乘象入胎、树下诞生、七步宣言、阿私陀占相等[11]。

11. 龙门石窟古阳洞S174龛,位于古阳洞南壁,龛楣左侧有龙浴太子雕刻,北魏孝明帝时期(516—528),主尊为交脚弥勒,龛楣上层为维摩诘经变,下层另有树下诞生、步步生莲、阿私陀占相等[12]。

12. 河南北魏孝昌元年(525)道晗造像碑,出土于荥阳大海寺,碑阴最左侧小龛为九龙浴太子[13]。碑阳主尊为交脚弥勒,背光两边为维摩诘经变,龛楣雕七佛坐像。碑阴小龛中刻释迦多宝二佛并坐、思维菩萨、阿输迦施土因缘,碑右刻树下诞生故事。

13. 山西北魏永安二年(529)造像碑,出土于晋西南,现藏美国波士顿美术馆{1}。碑阳主尊为释迦佛,背光七佛,碑首小龛中刻九龙浴太子。

14. 麦积山第133窟第10号造像碑,属于北魏后期(504—534),以佛传题材为主。上层中龛雕释迦多宝并坐,龛楣有七佛。两旁有乘象入胎至佛入涅槃等本行、经变故事12幅,中龛右侧为九龙灌顶[14]。

15. 日本藏北魏交脚弥勒造像,高34.3厘米,碑阳上龛为交脚弥勒,下龛释迦多宝二佛并坐,碑阴九龙浴太子[7]16。

16. 陕西北魏交脚弥勒造像,1983年西安市西郊空军通讯学校出土,碑阴上层最右侧为九龙浴太子[5]54。旁边树下诞生、七步宣言。碑阳主尊为交脚弥勒,下层中间释迦多宝并坐。

17. 河南偃师水泉石窟甬道北壁第9龛,龛楣正中为九龙浴太子[15]。石窟为北魏迁洛之后,可能为孝明帝时期。龛楣另有树下诞生、七步宣言、山中苦修等图像。

18. 山东泰安博物馆藏北魏石刻,上有龙浴太子图像[14]6。太子站立,有头光,顶部有数龙向下吐水灌浴。旁边为树下诞生场面,人物形象已经汉化,着右衽上衣,太子从左侧广袖中出生。

19. 河南沁阳东魏武定元年(543)造像碑,由河内县北孔村道俗90人所造,碑阴刻佛本生、佛本行故事,中层左侧一幅题记为:“摩耶夫人生太子,九龙吐水洗。”[13]163其他有树下降生、七步宣言、白马生驹、阿私陀占相、太子剃度等。

20. 河南沁阳东魏武定四年(546)道颖等造像碑,碑阴上部第二层右侧为龙浴太子[16],其他有步步生莲、白马生驹等。

21. 美国华盛顿弗利尔美术馆藏交脚弥勒造像,为东魏末或北齐初,黄花岩,通高91.50厘米,主尊背屏上部为九龙浴太子,下小龛为释迦多宝二佛并坐,维摩文殊对坐等。背面阴线刻卢舍那法界人中像[17]。

22. 日本东京国立博物馆藏北齐天保十年(559)造像碑座,高22.5厘米[18]。四侧面雕刻佛传故事图像,中间以菩提树相隔,其中一面右侧第二幅为龙浴太子,另外三幅为树下诞生、七步宣言、阿私陀占相。刊刻题记显示为龙树思维造像。

23. 河南浚县北齐武平三年(572)四面造像碑,碑阴上层为龙浴太子[13]277,中层为思维菩萨,下层释迦多宝并坐。碑阳为三世佛,碑左右除了弥勒、观世音、无量寿佛等外,还有涅槃场景[19]。

24. 河南洛阳平等寺北齐崔永仙等人造像碑,高275厘米、宽105厘米、厚23.5厘米,在碑首左侧一龛内为龙浴太子(图5)[13]256,另有乘象入胎、树下思维、维摩诘与文殊问疾等故事,主尊为结跏趺坐弥勒佛[20]。

25. 敦煌莫高窟第290窟北周龙浴太子壁画,该窟主室前部窟顶人字披满绘佛传故事,各类题材87幅,龙浴太子(图6,图见王慧慧文图2)[21]位于东披上栏第6幅,“中立太子,其上和两侧九龙围绕,作张嘴喷吐状,下为两菩萨装者合十跪拜,两边各立一穿俗装者弹奏箜篌”[22]。

另外山西芮城西魏大统四年(538)造像碑、山西运城张珍景造像碑、北齐武成元年(561)宇文仲造像碑[23]等也雕刻有龙浴太子,因资料所限未作讨论。

二 龙浴太子形象演变

北朝造像或壁画上的龙浴太子形象,基本构图方式为太子居中站立台几上,头顶数龙吐水灌浴,大部分左右两边各有一位有头光单膝跪地的龙王服侍。识别该图像的典型标记主要根据两方面:裸身或穿下衣的太子、太子上方的龙及两边龙王。从目前收集的图像资料显示,此两项主要标记均有不同类型。

(一)太子形象

龙浴太子以太子为中心,其他都围绕太子而布局。太子形象因太子造型和太子所立金几而存在差异。

1. 太子造型

根据佛经记载,龙浴太子所表现的是太子刚刚诞生的场景,因而,太子造型有裸身和着下衣之别。由于部分造像或壁画损毁,目前从图像中能够清晰看出裸身太子的仅有克孜尔石窟第99窟、第110窟和龙门石窟古阳洞南壁的两处,共四幅。太子裸身造型在犍陀罗艺术中非常普遍,如日内瓦民俗学博物馆所藏犍陀罗雕刻灌浴太子场景(图7)[3],说明中国早期佛教造像受到犍陀罗艺术的影响。

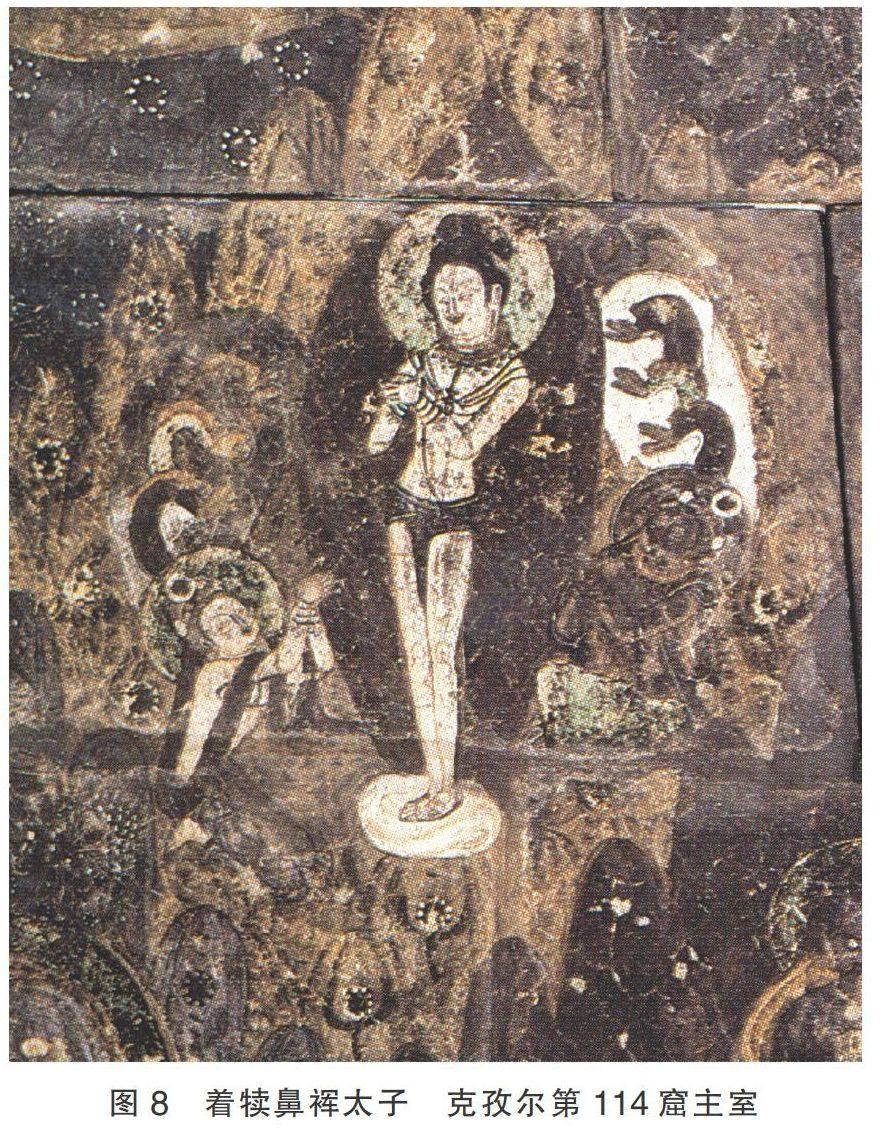

太子所着下衣分为犊鼻裈、短裤、裙三类,以犊鼻裈最多。所谓犊鼻裈,是中国古代所着内裤或下层男人劳作时所穿的,仅用很少的粗布从腰间向下缠裹下体,没有左右裤管,类似于牛犊鼻子,故名。《史记·司马相如列传》记载,司马相如与卓文君“临邛,尽卖其车骑,买一酒舍酤酒,而令文君当炉。相如身自着犊鼻裈,与保庸杂作涤器于市中”。韦昭注曰:“以三尺布作,形如犊鼻矣。称此者,言其无耻也。”克孜尔石窟中的太子图像有些穿犊鼻裈(图8)[24]。龙浴太子图像中比较明显的犊鼻裈,有山西太安三年宋德兴造像碑、陕西和平二年造像碑、皇兴五年造像碑、河北金铜佛像、云冈石窟第6窟、永平三年造像碑、荥阳道晗造像碑、山西永安二年造像碑、日本收藏北魏造像碑、河南沁阳武定四年道颖造像碑、弗利尔美术馆所藏造像碑等。太子形象由裸体至着犊鼻裈,是从犍陀罗艺术向中国文化的转变。

短裤的裤管比犊鼻裈变长至裆部以下,内外裤脚在一条平行线上,有的裤管长及膝盖,仅见于洛阳平等寺北齐崔永仙造像碑、敦煌北周造像碑两处,应当是犊鼻裈的发展演变形式。而河南浚县武平三年造像碑中的太子则着裙,是极为少见的一种形式(图9)[13]280。

2. 太子所立金几类型

据汉译佛经记载,太子出生后被接置于金几上站立,太子所站立的金几在北朝时期有明显的差异,主要有圆形和方形台几两大类。

圆形台几有的仅有圆台,没有几足,如克孜尔石窟第99窟、河南荥阳孝昌元年道晗造像碑、山西永安二年造像碑、麦积山石窟第113窟10号造像碑等均为此类台几,可能是从克孜尔传入。弗利尔美术馆所藏交脚弥勒背屏式造像较为特殊,为圆形覆莲台几。敦煌莫高窟第290窟(图10)[22]的台几则带有曲足。

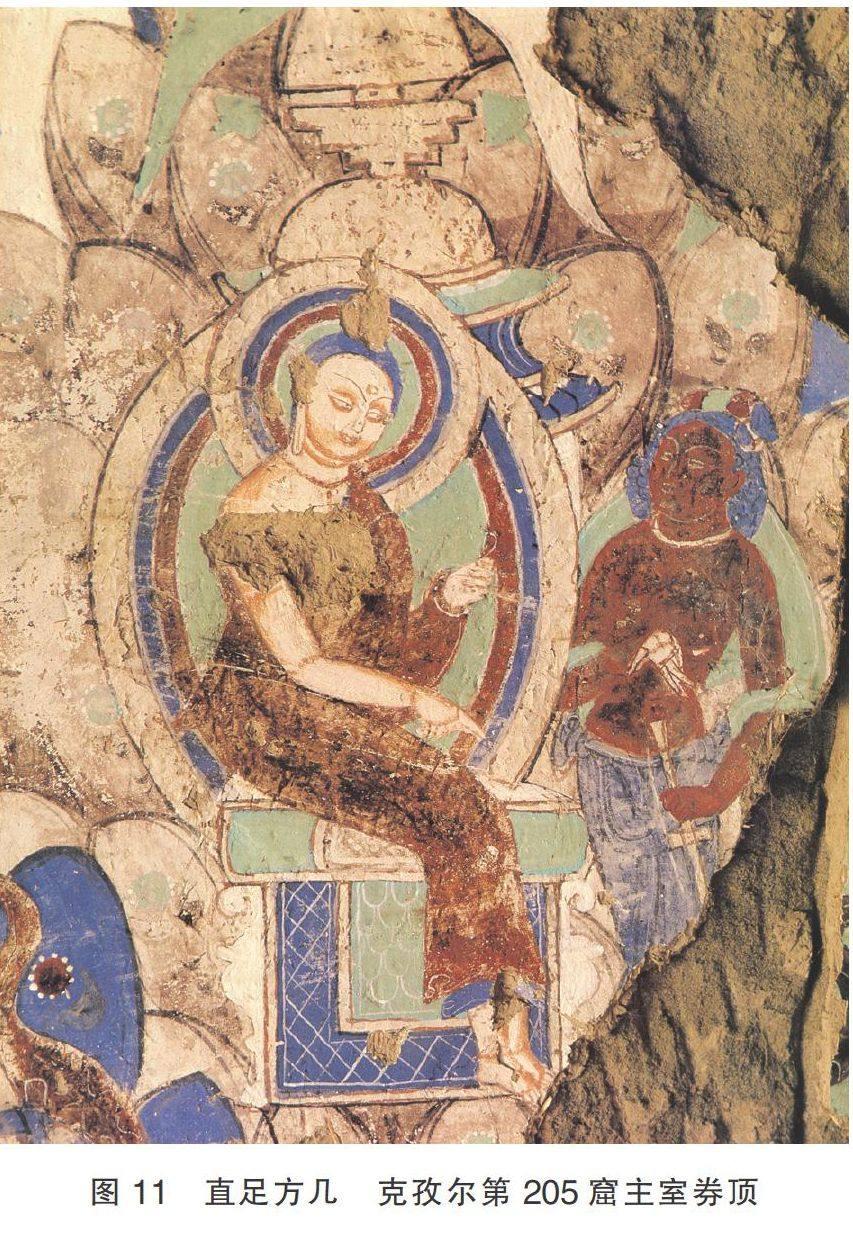

方形台几较为常见,有直足方几、拱形和八字形曲足方几。前者见于太安三年宋德兴造像碑、延兴二年张伯和造像碑、云冈石窟第6窟、龙门石窟古阳洞(两幅)、陕西北魏交脚弥勒造像、河南偃师水泉石窟、北齐天保十年造像碑座、河南洛阳平等寺北齐崔永仙造像碑等。克孜尔石窟的菱形格中,很多人物坐或站直足方几(图11)[24]120,北朝时期金铜佛像的底座也以这种形制为主。陕西北魏和平二年造像、河北金铜佛像、日本藏北魏造像碑、河南沁阳武定四年道颖等造像碑、敦煌莫高窟第290窟北周壁画,所站之台为拱形曲足或八字形曲足。此类方台在犍陀罗雕塑中也可见到,是中国传统几案的造型。

龙浴太子图像中的太子造型,普遍都是太子正面双足并立,双手下垂。仅麦积山第133窟10号碑较为特殊:太子有头光,稍右侧,左脚站立,左手被左侧侍者拉着下垂,右脚抬起,右侧侍者正帮其洗浴,右手平举,脚下为覆莲台几。这一造型实际是将七步宣言与龙浴太子合并为一图。

(二) 龙王形象

佛经中对灌浴太子的记载,施洗者包括龙、龙王、天王、帝释天和梵王等。佛教传入中国后,北朝所有龙浴太子图像中,都以龙为典型标记,传播中则随着时间、地点不同而出现差异。

1. 龙的造型

佛教产生于古印度,因而佛经中涉及的很多场景都与印度的地理环境、文化特征等紧密相关。佛教向中国传播过程中,无论是天竺沙门还是中国高僧,其翻译佛经会根据文化差异选择更加容易被中国人接受的方式进行变通,其中灌浴太子佛本行故事中的龙,就应该来源于印度的蟒蛇,从北朝龙浴太子图像中龙的变化可以体现出这一点。

本文区分蛇与龙的主要依据有两点:蛇无角,无肢与爪。龙有双角,身体后部有双肢或前后各两肢。由此,龙的形象分为蛇形龙、中国式龙两种类型。克孜尔石窟、山西宋德兴造像碑、陕西和平二年造像碑、云冈石窟第6窟中心柱、日本藏北魏造像、陕西交脚弥勒造像、河南偃师水泉石窟等图像,均可清晰看出为蛇形龙,说明这些雕刻更多保留早期佛教的一些因素。蛇形龙在西域地区佛教图像中常见,克孜尔第178窟、第224窟券顶所刻须摩提女因缘故事中的伏毗迦叶乘龙飞过,以多条蛇围绕为其典型特征。克孜尔第17窟券顶右侧,有一幅多条蛇盘曲在地的图像,似为毒蛇本生,蛇与龙均用类似形象来表现[25]。

中国式龙以延兴二年张伯和造像碑上的龙开始出现从蛇向龙的转变,此时龙的身体还是明显的蛇形,不见两肢或四肢,但头部长角开始凸显,龙吻变长。莫高窟第290窟壁画中的龙虽然有了四肢,但装饰相对简单。其他石窟造像、造像碑、金铜佛像等上的龙,均具有中国龙的典型特征,头上的双角、大张的龙口、突出的前吻,与汉晋以来的碑首龙形类似(图12)[26]。中国式龙是中国文化中固有的一种具有神力的动物形象,在佛教造像题材中替代了印度的蛇,具有更多的汉文化特点。

2. 龙王造型

在龙浴太子图像中,为太子洗浴的龙王有的直接用龙表现,有的则以单膝跪地、有头光的二菩萨代表龙王,到后来演变为无头光的二侍者。

河南荥阳孝昌元年大海寺道晗造像碑、山东泰安博物馆藏北魏石刻、河南沁阳武定元年造像碑、弗利尔美术馆藏东魏末北齐初的交脚弥勒背屏式造像中,都没有菩萨装的二龙王形象,仅有太子一人站立,头顶数龙吐水。这些雕刻实际用龙表示龙王。

大部分龙浴太子图像,太子左右两侧各有一人。早期为有头光的二菩萨,一般为单膝跪地,仅个别为站立之态。克孜尔石窟第99窟、第110窟,山西风格的太安三年宋德兴造像,陕西和平二年造像,陕西皇兴五年造像,山西张伯和造像,河北制作的金铜佛像,云冈石窟第6窟,龙门石窟古阳洞(两幅),日本藏北魏交脚弥勒造像,陕西北魏交脚弥勒造像,莫高窟第290窟等均为单膝跪地的二菩萨。河南洛阳水泉石窟的二菩萨在太子两边不是左右对称,右侧菩萨胡跪于太子所站之金几上,左侧菩萨则位于九龙之外太子的左上方,可能龛楣空间局限使然。河南沁阳东魏武定四年道颖等造像碑上的二龙王不仅站立,而且高于太子,手持净瓶洗浴太子,为较为特殊的造型。二菩萨实际为龙王化身,有的头上有龙盖,这种造型从克孜尔石窟中可以找到其源头[24]44。

无头光的二侍者有河南洛阳平等寺崔永仙造像碑上的太子和二侍者,为跪姿。麦积山第133窟第10号造像碑、山西西南的永安二年造像碑,太子有头光,两边的二人无头光,且站立。北齐天保十年造像碑座上,太子站立在台几上,左右两边各站一人扶持太子,再外侧左右各跪一人分别托条帛、拿水罐,上有九龙吐水灌浴。该图由五人组成左右对称的场景,太子与四人均无头光、背光,条帛、水罐是首次在中国造像碑上出现,应该受到犍陀罗艺术的影响。而河南浚县北齐武平三年四面造像碑,太子两侧二人站立,右侧为手持净瓶的菩萨,左侧可能是摩耶夫人[13]279,是这种造型的孑遗。

三 龙浴太子形象演变特点

由以上龙浴太子形象分类,可以看出其发展演变具有以下几方面特点:

首先,地域分布反映佛教传播路线和区域特色。目前所知北朝时期龙浴太子形象29处,有图片资料25幅,大部分集中在中原北方地区,从最西面的新疆克孜尔2幅,到甘肃敦煌莫高窟、麦积山各1幅,经陕西有3幅,向东则主要分布于山西、河南境内,其中山西西南、芮城、运城等3幅,北方的云冈石窟2幅,另有属于平城风格2幅。河南以洛阳为中心有4幅(龙门石窟2,平等寺1,水泉石窟1),向东向北传播4幅(荥阳1,豫北沁阳2,浚县1),河北、山东各1幅。另有5幅不知道准确地点,它们分别是:北魏永平三年造像碑、日本所藏北魏交脚弥勒造像、弗利尔美术馆所藏北魏交脚弥勒造像、日本所藏天保十年造像碑座、北齐武成元年仲氏碑。从以上龙浴太子形象的地域分布,能够体现中国佛教传播路线:从北印度经中亚传入我国新疆后,沿河西走廊向东,经过甘肃到达陕西、山西、河南等中原。再向东的山东、河北等地,如青州、河北曲阳虽然都出土大量佛教造像,但有佛传故事内容的造像碑和石窟较少。山东博兴县兴宜村曾发现一通北齐时期造像碑,碑额浮雕11幅佛传故事,中间为交脚弥勒[27],但没有龙浴太子形象,仅见泰安博物馆所藏北魏石刻上的一处。金铜佛像上制作佛本生、本行极为少见,河北中部发现的一件具有特殊性。这说明佛教传播过程中存在较大的地域差异,以佛本行为代表的佛教宣传方便品雕刻主要体现在北朝活动核心区域的陕西、河南、山西地区。山东青州、齐州在南北朝早期的宋时属于南朝,之后成为南北争夺之地,因而,其佛教造像题材与陕晋豫有很大的差异。

南朝仅见一幅龙浴太子图,即成都出土的宋元嘉二年(425)造像碑[28],“左侧面上起第四幅,太子立于几案上,一龙腾空,右方树下似坐一佛。它可能为构图需要,将二龙改为一龙。”[23]该造像碑同时刻有树下诞生、七步宣言、白马生驹、苦修等本行故事。成都出土的南朝其他造像碑上有一些佛传图,但主要是描述释迦牟尼成道后教化因缘说法图,二者目的不同,因而不具有可比性。

其次,时间范围体现佛教发展和繁盛状况。29处龙浴太子图像中,主要为5世纪至6世纪上半叶,大部分属于北魏时期,占全部资料的三分之二;其次是东魏北齐有7幅,西魏北周各1幅。山西运城张珍景造像碑,不能确定具体朝代。仅仅从龙浴太子图像的时代变化,即可看出北魏佛教兴盛状况。北魏平城时期和迁洛之后,佛教都非常繁荣,不仅有大量造像碑和单体造像,而且耗费巨资开凿石窟。中国几大著名石窟:克孜尔石窟、云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟、麦积山石窟都曾在北魏时期雕刻或绘画龙浴太子佛传故事。这种直观、形象的图像更容易为当时普通信众所理解和接受,说明北魏时期非常重视佛教义理宣传。

再次,造型特点反映由犍陀罗艺术向中国传统文化的转化。从上文龙浴太子图像中典型因素的演变可以看到:太子由裸体到穿犊鼻裈,再到着裤管及膝的短裤或裙,太子所站立金几的方几从直足到拱形曲足或八字足,灌浴太子的龙从蛇形到有长角、突吻和肢爪的中国式龙,龙王由龙形到有龙盖、头光的二菩萨,再到站立的二侍者等等,都体现出北朝龙浴太子佛传故事早期受到古印度和犍陀罗艺术影响,逐渐演变为汉文化主题风格。这说明佛教在传播过程中,一方面保存了其源头的部分因素,另一方面逐渐被传播地区所改造,融入了本土文化特征,最终形成能够适应当时人们需要和文化背景的自身特点。

四 龙浴太子形象反映佛教思想变化

龙浴太子形象主要是为了表现释迦牟尼出生后的瑞应与神异,往往与他从出生至涅槃一生中的其他化迹佛本行故事同时出现,作为宣传佛教义理的方便品,在北朝时期非常盛行,尤其北方民间造像上大量雕绘,正是这种实际需要的结果。而雕绘佛本行故事的造像碑、石窟中的主尊或其他佛像却存在差异,反映不同时期和地域的佛教思想变化。

(一)小乘佛教义理

目前所见龙浴太子图像往往与其他佛本行图像并存,此类图像按照时间发展顺序为乘象入胎、树下诞生、七步宣言、龙浴太子,这种组合在佛本行故事中非常典型。比较复杂的雕刻则反映释迦从出生到涅槃整个一生的内容。以龙浴太子形象为代表的佛传故事早期属于小乘佛教的典型内容,古印度、犍陀罗艺术中很常见。新疆克孜尔属于古龟兹地区,小乘佛教占据优势,壁画中很多题材见诸小乘的说一切有部经律[29],后期虽然开始出现千佛壁画,仍不属于主导地位。除克孜尔外,其他一些造像或石窟如云冈石窟第6窟、龙门石窟古阳洞、莫高窟第290窟等,雕刻或绘画佛本生、佛本行、佛因缘故事达几十幅,敦煌最多,近90幅,规模极为庞大。所有这些佛教故事主要表现释迦牟尼的前世本生、今世本行、成道教化、因缘譬喻等内容,集中围绕释迦牟尼一人而展开,造像的主尊往往是释迦佛,所有主题都与释迦牟尼紧密相连,是小乘佛教“唯礼释迦”思想的具体阐释。小乘原是大乘佛教对原始佛教和部派佛教的贬称,传入中国后学术界继续沿用,已无贬义。中国石窟和造像碑上绘画或雕刻此类佛本行图像,说明小乘佛教进入中国的早期仍然盛行。

龙浴太子形象的造像碑、石窟中,与其共存的多处有七佛形象,如山西延兴二年张伯和造像、河北太和元年阳氏鎏金铜佛像、河南荥阳孝昌元年大海寺道晗造像碑、山西西南部永安二年造像碑、麦积山第133窟10号碑等的背光、龛楣等,均有七佛坐像。还有定光佛授记,如陕西皇兴五年造像碑、麦积山第133窟10号碑、洛阳平等寺造像碑等。七佛是指释迦牟尼佛之前的六佛与释迦牟尼佛,统称为过去七佛。定光佛又称燃灯佛,为过去遥远时代的救世主,是释迦牟尼时代以前最有名的佛陀。帑银钱、买花、献花、布发掩泥等都是表现定光佛授记场景的。七佛与定光佛在时间上都限于表现释迦佛和之前六佛的过去佛,与龙浴太子所表现的现世此世界的释迦佛,最初都是为了阐释小乘义理,主要宣传释迦牟尼是一个觉悟者。佛教传入中国后东晋之前都不做大、小乘区别,因而小乘佛教在中国曾一度相当流行,龙浴太子等佛传故事、七佛、定光佛授记等代表了小乘佛教的一些义理。直到后秦鸠摩罗什才开始明确划分大小乘的界限。

(二)大乘佛教观念

北朝时期的造像和绘画中,也有一些龙浴太子佛传故事与大乘佛教内容共存。如陕西和平二年造像碑上就开始出现交脚弥勒,之后陕西皇兴五年造像、山西延兴二年张伯和造像碑、河北太和元年阳氏鎏金铜佛像、龙门石窟古阳洞、河南荥阳孝昌元年道晗造像碑、麦积山第133窟第10号造像碑、日本藏北魏交脚弥勒造像、陕西北魏交脚弥勒造像、美国弗利尔美术馆所藏造像、河南浚县武平三年四面造像碑、河南洛阳平等寺崔永仙等人造像碑等,其主尊、背屏或小龛等雕刻有交脚弥勒、释迦多宝并坐、维摩诘文殊对坐题材,有的几种题材同时存在。

在雕刻绘制龙浴太子形象同时,多宝佛、弥勒佛、维摩诘变的出现,说明当时的人们已经不满足于释迦佛作为唯一佛主和个人解脱的小乘修养,开始信奉大乘佛教,提倡三世十方无数佛,可以普度众生,兼载天下。大乘的佛教思想更能适应当时的需要,尤其在北朝社会动荡、战乱不断的情况下,人们更期盼未来弥勒佛的降生,可以使人间与佛国一样到处充满光明,人们丰衣足食,欢乐无比。一个造像碑上或一处壁画中既有小乘的佛本行故事和七佛,又有释迦多宝、交脚弥勒、维摩诘文殊等,说明佛教传播过程中大小乘同时发展,尤其在民间信仰中,二者之间不存在尊卑差异,甚至小乘佛教被大乘化,教义的差别已经远没有印度等地界限分明,体现出中国佛教的兼容性。

到北朝后期的一些造像,题材非常复杂,除了上文所述相关图像之外,弗利尔美术馆藏北朝造像背屏背面为阴线刻卢舍那法界人中像。日本藏北齐天保十年造像碑座主像为龙树思维。河南浚县北齐武平三年四面造像碑,碑阳为三世佛,碑左上层为弥勒和观世音,中层为普贤,下层为无量寿佛,碑右下层为药师佛。这说明佛教在中国发展过程中,内容日益丰富,既有弥勒降生于龙树下,也有体现《华严经》思想的卢舍那法界像,还有三世佛、弥勒佛、药师佛、观世音等,反映出北朝后期各种信仰的同时盛行,图像表现手法上也增添了一些汉文化色彩。

综上所述,北朝龙浴太子形象较为常见,其典型标志为裸身或半裸太子站立金几上,头顶有数龙张口吐水灌浴。从太子、龙王的变化及人物组合等方面,反映了中国佛教传播路线和不同时期的发展。这一类型图像资料不仅是宣传佛法的方便手段,也体现佛经盛行与佛教思想的转变,对于研究北朝时期佛教史具有重要的意义。

参考文献:

[1]丁明夷,马世长,雄西.克孜尔石窟的佛传壁画[M]//中国石窟·克孜尔石窟(一).北京:文物出版社,1989:187.

[2]耿剑.犍陀罗佛传浮雕与克孜尔佛传壁画之“释迦诞生”图像比较[J].美术观察,2005(4).

[3]李静杰.北朝佛传雕刻所见佛教美术的东方化过程——以诞生前后的场面为中心[J].故宫博物院院刊,2004(4).

[4]石松日奈子.北魏佛教造像史研究[M]//筱原典生,译.北京:文物出版社,2012:245.

[5]赵力光.长安佛韵——西安碑林佛教造像艺术[M].西安:陕西师范大学出版社,2010:45.

[6]陕西省博物馆.西安碑林书法艺术[M].西安:陕西人民出版社,1983:10.

[7]金申.海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴[M].太原:山西人民出版社,2007:10.

[8]刘兴珍,郑经文.中国古代雕塑图典[M].北京:文物出版社,2006:231.

[9]赵昆雨.云冈石窟佛教故事雕刻艺术[M].南京:江苏美术出版社,2010:45,37.

[10]云冈石窟文物保管所.中国石窟·云冈石窟[M].北京:文物出版社,1994:221.

[11]龙门文物保管所.龙门石窟[M].北京:文物出版社,1983:34.

[12]刘景龙.古阳洞(一)[M].北京:科学出版社,2001:175.

[13]王景荃.河南佛教石刻造像[M].郑州:大象出版社,2009:99.

[14]中国美术全集编辑委员会.麦积山石窟雕塑,中国美术全集·雕塑篇(八)[M].北京:人民美术出版社,1988:51.

[15]贺玉萍.北魏洛阳石窟文化研究[M].郑州:河南大学出版社,2010:65.

[16]北京图书馆金石组.北京图书馆藏历代石刻拓本汇编(六)[M].郑州:中州古籍出版社,1989:133.

[17]孙迪.中国流失海外佛教造像总合图目(二)[M].北京:外文出版社,2005:421.

[18]孙迪.中国流失海外佛教造像总合图目(四)[M].北京:外文出版社,2005:700.

[19]周到,吕品.河南浚县造像碑调查记[J].文物,1965(3).

[20]李献奇.北齐洛阳平等寺造像碑[J].中原文物,1985(4).

[21]杨秀清.敦煌石窟壁画中的古代儿童生活研究(一)[J].敦煌学辑刊,2013(1).

[22]樊锦诗,马世长.莫高窟第290窟的佛传故事画[J].敦煌研究创刊号,1983(总3).

[23]李静杰.造像碑佛本生本行故事雕刻[J].故宫博物院院刊,1996(4).

[24]新疆维吾尔自治区文物管理委员会,等.中国石窟·克孜尔石窟(三)[M].北京:文物出版社,1997:197.

[25]新疆维吾尔自治区文物管理委员会等.中国石窟·克孜尔石窟(二)[M].北京:文物出版社,1996:178,179.

[26]河南省郑州市博物馆.河南荥阳大海寺出土的石刻造像[J].文物,1980(3).

[27]常叙政,李少南.山东省博兴县出土一批北朝造像[J].文物,1983(7).

[28]刘志远,王廷壁.成都万佛寺石刻艺术[M].北京:中国古典艺术出版社,1958:31.

[29]新疆维吾尔自治区文物管理委员会等.中国石窟·克孜尔石窟(一)[M].北京:文物出版社,1989:217.