基于教师专业发展的教学反思研究

● 侯素雯

教学反思指教师为了实现有效的教育、教学,在教师教学反思倾向的支持下,对已经发生或正在发生的教育、教学活动以及这些活动背后的理论、假设,进行积极、持续、周密、深入、自我调节性的思考,而且在思考过程中,能够发现、清晰表征所遇到的教育、教学问题,并积极寻求多种方法来解决问题的过程。[1]可见,教学反思既是教师专业发展的必备内容,也是促进教师专业发展的有效途径。但在实践中,教师或者根本就很少进行教学反思,“有些教师天天备课、讲课,却很少考虑教学内容的重组、教学过程的优化、教学策略的变革以及学生兴趣的激发,其每天所做的无非是对固定流程的依循。”[2]有些教师即使在进行教学反思,也存在这样或那样的缺憾。譬如有的教师将反思理解成教学设计或教后感,没有基于真实的问题去探讨;有的教师迫于学校领导的压力,进行“名不副实”的任务型的反思;有的教师满足于自我“独白式”的反思。原因何在?

一、问题及分析

(一)没有找准教学反思的标准

有志于教学反思的教师,常会被这样两个问题困扰:如何进行教学反思?按照什么标准来反思教学?下面是笔者参与的“有效教学设计”研究课题中所作的田野笔记。记录的是L小学的语文教研组的老师们对W老师的《珍珠鸟》一课的导入所作的集体反思。在新课导入上,W老师首先在黑板上板书两个词:“人·动物”。要求学生用这两个词说一句话,而且必须说得跟别人不同。学生的思维很活跃,造出了许多不同的句子,但始终没有说到教师想要的答案。最后,在该老师的引导下,有学生终于说出了“冯骥才是一个爱护小动物的人”这样一句教师“需要”的句子。听完课之后,语文教研组的老师们的反思是这样的:

教师1:我想也许花哨了点,也有点离题。我上课的时候,从来都没有这样冗繁的导入,我也没有觉得欠缺些什么,事实上,我的教学效果也还不错。

教师2:我喜欢简洁的导入,或者特别让人眼前一亮的导入,学生也为之精神振奋。我上次看到一个特级教师的“导入”,非常简洁,而且效果很好。

教师3:我的带教老师告诉我:导入要能吸引学生的眼球,让学生“动”起来。我在自己的教学实践中也发现了这一点。W老师的导入确实做到了这一点,课堂上热闹但不噪杂,我觉得这是我努力的方向。

教师4:如果是我,我不会这样做。我觉得应该继续让学生谈下去,或者顺着学生的思路上下去。

教师5:我并不认为“导入”有多么重要!就我个人而言,我甚至觉得有很多课不必“导”。[3]

……

从上面的案例中,我们发现,教师在进行教学反思时,喜欢用“我觉得”、“我认为”、“就我个人而言”诸如此类的个性化表达方式,喜欢拿这堂课和自己经验中不错的课作比较。基于教师在反思中自然流露出的这种倾向,不难发现教师们的教学反思更多的是基于自己经验的 “有感而发”,而没有按照一定的标准进行。

(二)对教学反思的管理不利于教师积极开展教学反思

学校领导者对教学反思重视程度的不同、管理方式的差异,很大程度上指引了教师教学反思的方向。而下述三种不同方式的管理或多或少削弱了教师的教学反思,进而影响了教师的专业发展。一是放任型的管理,主要表现在学校领导者对教学反思置若罔闻。由于领导的忽视,教师“教学反思”的外在动力缺乏,而平时繁忙的教学工作也消磨了大部分教师追求教学反思的内在动机。第二,管理者认识到教学反思对教师专业发展的重要意义,也在实践中注重引导教师进行反思,不过,为了方便“控制”,制定了严格的规范。即把教学反思加以量化,管理者按照既定制度或规范实行管理、监督和调控。表现在规定教师一周写几篇反思日记,参加多少次研讨活动。这种管理给予了教学反思发展的外部动力和压力,但忽视了教师的内在需求。一位教师曾这样说到:“用命令的方式,像强按牛头喝水那样去干预每一种复杂个体的思想,无疑是可笑的,也必定会遭到强烈抵抗和消极应付。反思是达到‘多样’的桥梁,而不是形成‘一个声音、一种思维、一条规律、一样模式’的羊肠小道。因此,我不需要这样的反思,我也不想参与这样的反思。”[4]三是带有空白的弱序管理。所谓弱序管理,就是淡化制度管理,使管理由他控走向自控。带有空白的弱序管理是指管理者把淡化制度等同于消亡制度,没有将零碎的、直觉的、孤立的实践探索行动转化并上升为有目的、有系统的管理机制上的构建。[5]其表现在教学反思的管理上就是没有创设氛围,建构组织,提供指导,因此有些教师的教学反思不得其法,专业发展停滞不前。

(三)教学反思的形式限于单兵作战

虽然教学反思强调教师对自己及他人的教学活动进行反思,以促进自我发展,并且教学反思更多时候指向于个体教师的问题解决,但并不意味着教学反思只是个体教师的单独活动。我们相信,在教学反思过程中,由教师个人孤立地进行反思,不但在质量方面值得质疑,由于缺少配合,还可能带来以下三个方面的不足。首先,教师的默会知识难以澄清,知情行动难以表达。默会知识通常是不知不觉发生的,教师固守于自己的教学空间,很难发现自己经验的生长点,也就是通常所说的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。“知情的行动是指对自己和他人能够做出解释和能够进行证明的行动。”[6]由于默会知识没有得到厘清,理论性的思维得不到科学的总结,知情的行动自然就受到限制,专业的发展也停滞不前。其次,优秀的教学反思难以辐射开来。个体教师没有“走出去”,他人没有“走进来”,那么彼此间的思维亮点、实践智慧很难传播,如此不仅大大减少了教学反思的素材,也错失了许多教学反思的良机。再次,与促进型的大学文化擦肩而过。如今,大学研究者开展校际合作时,更注重的是激发教师的合作意识,促进教师的研究能力,实现教师的自我成长,而非单纯的理论介绍。反思型教师一旦将大学合作者拒之门外,自足于个体的经验反思,不仅其教学反思的深度受到理论修养的限制,而且错失了反思方法的修正机会。

二、基于教学法进行教学反思

“没有规矩,无以成方圆”。教师们在反思的时候,如果没有一个恰当的参照,就会导致反思陷入混乱与无序。或者无从下手,不知道应该围绕什么角度对自己的教学展开反思;或者仅凭个人的经验,而个人的经验很大程度上也意味着狭隘的经验,导致了“萝卜炒萝卜,青菜炒青菜”的原地踏步式的反思。这种原地踏步式的反思对教学改进以及教师专业发展的意义显然很值得怀疑。因此追求一个被普遍接受的标准是非常重要、也是非常迫切的。不可否认的是,这个普遍接受的“标准”,站在不同的角度,可以有很多不同的拓展,可以参照学生的课堂反映,可以反观教学设计的落实程度,甚至可以根据课堂中突发事件处理的教学机智。但是,根据教学反思的发展历程可以看出,教学反思是一种为了实践的,基于实践的反思。也就是说,在教学过程中,如果有一种专门探索教学规律、指向教学实践的理论,那么就应该可以为教学反思提供一个最根本的标准。简言之,在教学反思的时候,教学法给教师提供了一个重要的、关于反思的标准和参考,给教师的教学反思树立了“镜子”,纠正、修正或改正教师们的教学。

据唐钺、朱经农、高觉敷主编的《教育大辞书》解释,“凡是依据实验而得之原理,以教儿童学习各种学科之方法,谓之‘各科教学法’,或‘教学法各论’。而讨论教学上一般的原则,为各科教学所共通适用者,谓之‘教学法概论’,或‘教学法通论’。 ”[7]也就是说,“教学法是脱胎于教学艺术,依据实验而得之的原理和教学上的一般法则。”[8]如果教师的教学反思依照教学的原理和法则,对教学的原理和法则有进一步的认识,那么,教师就可以改进自己的教学实践,达到改善教学效果的目的,从而促进自己的专业成长与发展。

就上述关于“导入”的反思而言,其实,按照教学法的思想,导入原先注重新旧知识的衔接,以便于学生领会新知识;现在看来,导入的意义不限如此,而应更加注重激发学生学习新教材的兴趣,使他们主动加以学习。那么,对于这次导入的反思,最根本的两条准则就是:能否促进新旧知识的衔接;能否激发学生学习新教材的兴趣。如果符合这两点要求,导入就是成功的。以此反观教师们的集体反思,似乎并没有教学法的意识,正如有专家发出的感慨:“教学法离我们的教学已经渐行渐远了。”[9]所以,在如此背景下,提出“基于教学法的教学反思”有着非常重要的实践价值。

三、对教学反思进行有效的管理

深化教学反思,很大程度上依赖于管理的智慧。结合上述管理上的若干缺陷,我们发现从刚性管理走向柔性管理时,创建合理的机制,对于填补管理的不足,促进教师的教学反思有着重要作用。因此需要明确教学反思的目标和内容,建立反思的程序,使教师的反思不仅有“法”可依,还能有“序”运行。

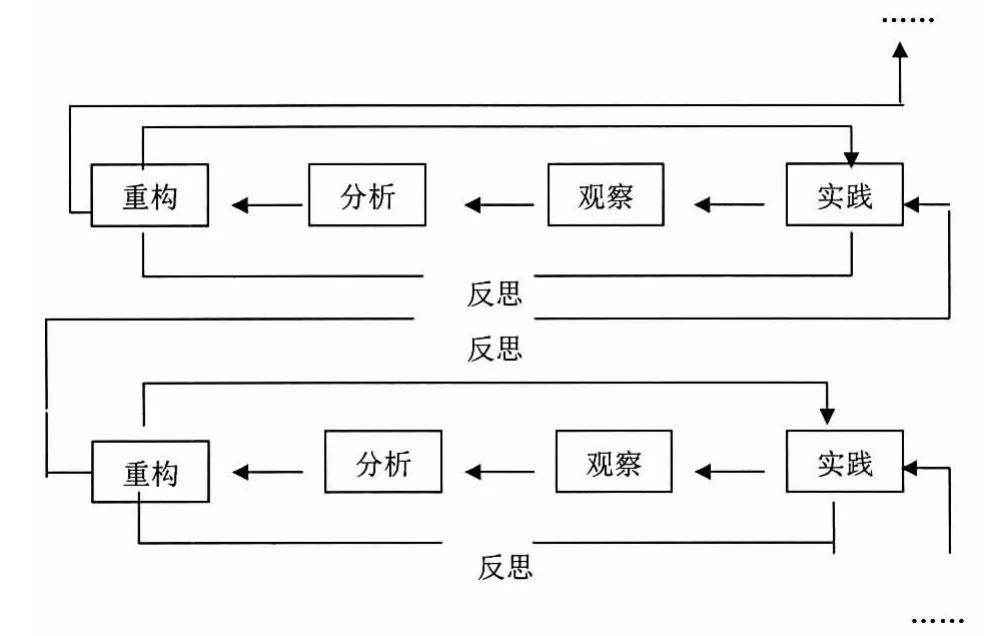

教学反思的目标就是促进教师理论知识、操作技能、情感价值观的发展。其中理论知识是指反映教育教学规律与规则的知识,比如教学法、教育心理学等方面的知识,其主要作用在于指导实践;操作技能是在理论指导下,用于教育教学实践中的行为,也可以称之为“实践的智慧”,譬如教学机智的产生;情感价值观主要来源于杜威在反思性行为中强调的三种态度:虚心、责任感、全心全意。[10]教学反思的内容包含了个体与他人的教育教学经验、学生的反馈、合作者的建议与意见。反思贯穿于教学实践的全过程中,因此教学反思不再是教学实践后的反溯性思考,而是渗透在实践前、实践中、实践后的全方位反思,具体过程表现为观察、分析、重构、实践、再观察……是一个循环往复、不断递进的螺旋式发展过程。(可参照下述教学反思流程图)

教学反思流程图

观察是对有价值的、能引起心灵共鸣的教育教学经验的观察,这些经验既包括自己的也包括别人的;分析是在有选择的观察的基础之上,利用相关的教育理论,对教学现象进行分析,这是教师默会知识显性化的一个重要环节,分析既含有个人的思考,也提倡群策群力;重构是个体教师基于自己的思维努力,借助于他人帮助,在原有的经验基础上重新调整、构建教学智慧;实践是运用反思的结果,同时开始新一轮的反思程序。

四、提倡合作的教学反思

上述“独白式”的教学反思的种种缺陷,启发我们应该采取合作的教学反思,才能防止教学反思走向肤浅化,局限化。合作,逐渐成为教育变革中的流行用语,不但可以“促成某种教师文化或学校文化,营造一种积极向上的‘学习社区(Learning community)’,还可为教育素质的持续提升提供一个较之单个教师的努力更为可靠的基础”,[11]这也是教师专业发展的题中之义。

首先,建立教学反思交流平台。教学反思的材料是多种多样的,有课堂的实录,有教后感,有听课笔记……如果教师只停留于材料的记录,没有一个可供其讨论的平台,不仅容易产生反思的惰性,而且缺乏合作的媒介。因此教学反思交流平台的建立,有助于教师产生合作动机、实现资料共享、激发反思意识。

其次,营造合作的反思氛围。通过非正式的谈话,打通交流的渠道,消除教师之间的孤立,倡导教师进行合作反思。教师作为反思的主体,要积极转换以往“被动”的角色,与管理者、合作者、学生及其他教师建立起两两信任的关系。信任是合作取得成功的重要前提条件。

再次,形成合作的反思团队。一般而言,反思团队的组织形式主要有两种:横向交流组织与纵向交流组织。横向交流组织是由资历、年龄、业务相仿的教师组成的交流组织。纵向交流组织通常是由“老—中—青”“好—中—差”等不同级别的教师组成的交流组织。[12]不同组织形式的团队给予教师的教学反思与专业成长是不同的,因此两种合作型的团队交叉进行,不仅有助于基于共同经验的反思,形成优势互补;而且有利于优秀经验的辐射,推动反思的深化。

[1]申继亮,刘加霞.论教师的教学反思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2004,(3).

[2]吕达,刘捷.超越经验:在自我反思中实现专业发展[J].教育学报,2005,(4).

[3]汪明帅,胡惠闵.教师专业发展:教学法的视角[J].教育发展研究,2008,(7-8).

[4]夏登高.“教学反思”断想[J].小学语文教学,2006,(10).

[5][12]胡惠闵.校本管理[M].成都:四川教育出版社,2005,132.288.

[6][美]Stephen D.Brookfield.张伟译.批判反思型教师 ABC[M].北京:中国轻工业出版社,2002,26.

[7]唐钺,朱经农,高觉敷主编.教育大辞书[M].北京:商务印书馆,1928年版.台湾商务印书馆1974年修订后2版,1068.

[8][9]陈桂生.教学法的命运[J].全球教育展望,2007,(2).

[10]卢真金.反思性教学及其历史发展[J].全球教育展望,2001,(2):59.

[11]王建军.课程变革与教师专业发展[M].成都:四川教育出版社,2004,4.

- 当代教育科学的其它文章

- 教师修炼的四项基本原则