高校人才聚集与知识创新研究

张永红,牛彤,牛冲槐

(太原理工大学经济管理学院,山西 太原 030024)

一、问题的提出

高校是国家知识创新的重要主体之一,在国家创新体系建设中发挥独特的科技引领性作用。国家提出在2020年将我国建设成为创新型国家的宏伟目标,党的十八大提出实施创新驱动战略,这对高校知识创新能力提出了更高的要求。目前,国家已经开始实施“2011计划”即“高校创新能力提升计划”,这一重大战略举措,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建协同创新模式,深化高校的机制体制改革,转变高校创新方式,旨在突破高校内外部机制体制壁垒、释放人才、资源等创新要素活力,把高校建成科技创新中心。

劳动力是生产力中最活跃的因素,高校人才是高校知识创新、科技创新的主体,是人力资源中最优秀的群体之一,其科研创新能力及管理技术远远高于社会普通的人力资本,高校人才对科技创新、技术进步的作用显著。高校聚集了多学科多专业的各种层次的众多人才,形成了一定规模的人才聚集现象。当组织群体内的人才达到一定的数量规模,会产生人才聚集效应。具有不同知识存量、知识结构、知识势差、学习能力的各类人才聚集在一起高校组织内,不仅能够实现显性知识的传播,更能实现隐性知识的交叉与融合,在知识链整合、消化、吸收的过程中,通过聚集效应的产生与提升,加快了知识创新成果的产出。基于此,分析高校人才聚集与知识创新的关系,研究高校人才聚集对知识创新的促进作用,具有重要的理论价值和实践意义。

二、高校人才聚集效应分析

(一)人才聚集效应

人才集聚是人才流动中的一种现象和结果,不同的人才个体在区域空间上的聚集行为,既是人才个体寻求最能发挥自己潜能的生活、工作环境,实现自我人生价值的一个动态过程,也是市场多方位多角度评价人才、优化配置人才的暂时结果。人才资源作为一种特殊的资源要素,它在区域空间并非均匀分布,而是呈现局部集中、局部稀少的规律,其中,局部集中会导致人才在某些区域的密度高于其他区域,形成人才聚集现象。人才聚集现象是指在一定的时间范围内,随着人才的流动,大量同类型或相关联的人才按照一定的内在联系,在某一区域、某一行业或某一组织内所形成的聚类现象。

人才资源在一定区域内按照一定的内在机制以类聚集,在和谐的内外部环境作用下发挥超过各自独立作用的加总效应,产生协同效应,即人才聚集效应。它表现为信息共享效应、知识溢出效应、创新效应、集体学习效应、激励效应、时间效应区域效应和规模效应等。

(二)高校人才聚集

出于培养各类高层次人才的教学需要,高校聚集了理学、工学、农业、医学、军事、历史、文学、哲学、法学、教育学、经济学、管理学等多个学科的高层次人才,基础研究实力雄厚,成为知识创新、知识扩散及高层次人才培养的基地,具有人才聚集度高、科研设备研究物质条件优越、学习环境氛围浓厚等优势,这一优势随着我国科教兴国战略的实施而日益凸显,使其成为我国科技创新、知识创新的三大主体之一,在我国科技、经济、社会发展中发挥着越来越重要的作用。

(三)高校人才聚集的影响因素分析

1.经济发展水平。高校所在区域的经济发展,为高校人才发展和创业提供基本的社会保障,是人才聚集的物质基础,是影响高校人才聚集水平的重要变量。所在区域经济发展水平的高低直接决定着高校人才生存与发展环境。各区域社会开放度,政府管理服务水平等的不同,使得区域内高校人才的聚集效应也会因此有所不同。

2.科技投入力度。科技投入可分为科技经费投入、科技基础设施投入和科技信息资源投入等。

科技经费的投入是高校科技投入的重要表现形式。高校人才吸引、基础设施建设、科研活动实施等都离不开科技经费的支撑。科技经费投入包括科研事业费、主管部门专项经费、其他政府部门专项费、企事业单位委托经费及各种收入中转为科技经费的部分等。

科技基础设施是高校人才进行科技活动必备的硬件设施,是科技创新的物质基础。科技基础投入的水平一定程度上决定了高校对人才的吸引力的大小,是高校科技创新能力与竞争力的直接表现。可以说,高校人才聚集群体的创新能力一定程度上依赖于高校内所拥有的科技基础设施条件。

在信息时代,科技信息资源是科技创新的重要资源,高校人才的科技信息为知识的传递、溢出、共享和创新提供了丰富的源泉,科技信息共享的越充分,越有利于个体人才知识的积累、组织知识存量的增加、信息共享效应与知识溢出效应的产生。科技信息资源投入的价值与科技信息资源的的传递性、共享性、增值性和实效性密切相关。在信息、知识经济时代,科技信息资源的投入能增加高校组织的无形资产,形成高校人才聚集、知识创新的核心竞争力。

知识创新、创新能力比较强的高校,其充足科技投入,为高校人才的创新活动提供了强有力的支撑,而那些知识创新不足的高校,一般表现为科技投入不足,科技经费筹集渠道少,创新融资困难。所以说区域经济发展水平影响着区域高校的科技投入,而科技投入又影响着高校人才的聚集与聚集效应的提升。

3.高校数量。高校是人才聚集的载体,其在区域内的数量与知名程度将成为影响高校人才聚集的重要因素。中国统计年鉴资料显示,我国高校本科院校的数量由20世纪90年代的814所已增加到2012年的1 145所。同时,由于高校规模的扩张,高校教师总量增长也较快,而且由于近年来创新型国家及科研教学型大学的提出,科技经费的倾斜,使得高校的科技创新速度也在加快。

区域内高校数量达到一定规模,会形成规模效应。同学科、同类型的高校之间会形成不同方式的交流和竞争,不同学科、不同类型的高校又会相互学习,进行知识结构的互补和完善,形成区域内高校完善的结构体系,促进区域协调发展。这种区域的高校聚集群体,其内部的人才可能是有限的,但由于高校数量合理,能充分吸引和利用各类高校人才,才能发挥出1+1>2人才聚集效应。因此,高校聚集群体内的高校数量、质量以及结构,对高校人才聚集的规模效应、创新效应、集体学习效应、信息共享效应的作用甚大。

4.区域教育政策与教育发展水平。教育政策与教育发展水平既从宏观上影响着教育事业发展的方向、速度、规模和效益,又从微观上影响着具体教育活动的质量和效益,最终影响到社会、政治、经济、文化各个层面。一般来说,教育政策优惠、教育方向正确、教育质量良好、教育普及程度较高的区域容易引致人才流入,容易形成高校人才聚集现象和聚集规模效应、激励效应。

5.生活环境。完善的社会保障制度便于高校人才全身心地投入到科技学习和研究中,主动进行信息交流,提高创新效率,产生人才聚集的信息共享效应、知识溢出效应、创新效应等。高校人才的社会保障,如住房、医疗、子女教育、养老等机制的完善,促进了人才的流动与人才聚集效应的产生。

6.高校校园文化。高校校园文化是一种氛围、一种精神,是高校发展的灵魂,它能提升高校的品味,是高校核心竞争力的反映,对高校人才聚集效应影响显著。高层次的高校人才,不仅满足于自己基本的物质需求,更追求更高层次的受人尊重、自我价值实现等需求,高校要靠优秀的校园文化吸引各类人才。高校文化包括物质文化、精神文化和制度文化。物质文化是校园文化的表层显现,表现为高校的设施、实体等硬件;精神文化是一种深层次的文化现象,主要包括高校精神、理念、道德规范和组织价值观等意识形态,精神文化是形成物质文化和制度文化的思想基础,在整个校园文化系统中处于核心位置,是高校的“精神”;制度文化是高校潜层假设的制度反映,作为校园文化的内在机制,包括学校的传统、仪式和规章制度,是维系高校正常秩序必不可少的保障机制,高校校园文化潜移默化地吸引和影响着每一个人才个体,对高校人才聚集效应产生显著影响。

影响高校人才聚集的因素相互联系,相互制约,对高校人才聚集效应的产生与提升有着非常重要的作用。

三、高校知识创新分析

(一)知识创新

知识创新,通过科学研究(包括基础研究和应用研究),获得新的基础科学和技术科学知识的过程。其目的是追求新发现、探索新规律、创立新学说、创造新方法、积累新知识。知识创新是技术创新的基础,是新技术和新发明的源泉,是促进科技进步和经济增长的革命性力量。知识创新为人类认识世界、改造世界提供新理论和新方法,为人类文明进步和社会发展提供不竭动力。

新的观念、实践或产品,都是知识的体现,在这种意义上,知识本身就是创新。新知识是知识生产的结果,新知识的应用和扩散会形成新产品、新结构和新关系。所以说创新是知识自然的、内在的性质。知识生产能激发创新,通过不断的生产新知识,推广新知识,并迅速将其融进新技术、新产品和新系统中,就能够实现创新。

知识创新是技术创新、制度创新、管理创新的基础和整合,具有一定的广泛性和交叉性。科技型人才进行跨学科、跨行业、跨区域合作创新,其研究结果加速了新思想的创造、交流和应用,加速了这些新思想应用于产品和服务,以造福于社会,这就是知识创新的过程,这也是为了组织的发展,国家的发展和社会进步,创造、演化、分配和应用新思想,使其转变为市场化的商品和服务的过程。即知识创新是为了经济和社会利益发现或创造新知识的过程,知识创新出现在知识的生产、传播和应用的全过程中。

相对于显性知识,隐性知识是组织的核心竞争力,在组织价值创造过程中贡献最大,所以隐性知识的生产、扩散和共享是组织获取竞争优势的核心和关键,Nonaka和Takeuchi提出了显性知识与隐性知识相互转化的知识螺旋运动模型,即SCEI模型,认为,由于存在知识势差,知识转移表现为四种模式:潜移默化、组合、明示和内化,这四种单线模式可以动态相互转化,形成知识螺旋,进而形成环形和交叉模型,实现从知识转移到知识创新。

(二)高校知识创新

2006年2月,国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》指出:高校是我国培养高层次创新人才的重要基地,是我国基础研究和高技术领域原始性创新的主力军之一,是解决国民经济重大科技问题、实现技术转移、成果转化的生力军。这是对高校科技创新、知识创新的重要定位。高校是知识创新的主体,在国家创新体系中具有重要地位,创新是高校最本质的特征。

与其他科技创新主体相比,高校具有自己独特优势,高校知识创新在区域中的知识溢出效应高于其他组织。《Nature》和《Science》能集中反映全世界知识创新和科技创新的最新成果和水平,据统计,全世界2/3的《Nature》和《Science》近年发表的论文,3/4的诺贝尔奖都是以高校名义发表、获得的;其中,排名前100名高校发表的《Nature》和《Science》论文占全部高校发表论文总数的3/4左右,前100名高校获得的诺贝尔奖占高校获奖总数的94%。我国高校发表的科学引文索引(SCI)论文占全国发表总数的3/4,其中排名前50名的高校发表的SCI论文占高校发表总数的3/4。由此可见,高校创新直接影响和主导一个国家的知识创新。排名靠前的高校,人才聚集效应水平高,知识创新能力相应也强。高校作为继承知识、传播知识、应用知识、收藏知识、创新知识的重要组织,在建设创新型国家的伟大实践中责无旁贷。

四、高校人才聚集对知识创新影响分析

(一)高校人才聚集对知识创新影响机理分析

1.高校人才聚集促进知识创新作用机理

(1)高校人才聚集是知识创新的基础。现代社会科技创新日趋复杂化,离开组织提供的一定科技设备等资源,人才个体一个人的独自摸索,要取得科技前沿的创新几乎不可。在高校这个人才聚集的载体内,跨学科、多层次的各类人才可以通过组建创新型科研团队等方式有机的组合在一起,集知识、信息、智慧和技能于一体,实现知识的交叉、融合和结构优化,采用授课报告、座谈讨论、实验分析、鉴定验收等方式和环节,既分工又合作,协同创新,生产知识、传播知识、扩散知识及溢出知识。高校人才的这种聚集现象若在一定和谐环境的作用下,产生组织整体的系统效能大于各类人才个体功能之和的聚集效应,为提升高校知识创新能力奠定较好的基础。

(2)高校人才聚集可以保证高校形成持续的知识创新能力。知识是无止境的,高校作为知识创新的常态性重要主体,其知识创新活动也在持续进行。为了取得更好的知识创新成效,高校不断在为科技型人才创造良好的内外部环境,优化人才管理机制,从而吸引各类人才的聚集,实现高校组织知识结构的优化,使整个组织的创新能力在规模上不断扩大,在动态上持续增强。同时高校人才聚集效应的提升可以不断优化人才资源组织结构,促进组织学习能力、创新能力、竞争能力等的持续提高,减少人才浪费和人才流失,从而保证高校形成持续的知识创新能力。

2.高校人才聚集下的知识创新优势作用分析

(1)高校异质性人才聚集形成高校知识创新整体的系统性优势。由于每个人才个体的知识存量、知识广度、知识宽度和知识偏好等知识结构皆不相同,随着知识大爆炸时代的到来,这种人才个体的异质性表现的越来越强。而高校则是这些异质性人才构成的复合体,高校使不同的学科知识交叉、融合,实现组织知识的互补,使高校具有人才个体线性累加所不具有的特殊功能,即组织的整体性功能,这也是其他创新主体难以具有的优势。

(2)高校人才聚集增加了高校的知识存量,使高校取得规模效应优势。高校内知识的生产、共享、扩散形成高校组织的知识积累,增加了高校的知识存量,有利于高校更高水平且具有持续性的知识创新。高校知识创新的基础就在于内部知识存量的积累。一方面,高校的知识存量伴随着知识转移而不断增加,实现了知识的静态积累;另一方面,高校将新接收的知识与原有的知识存量有机融合,可以激活高校的原有知识,并将其整合运用,产生新知识,实现知识的动态积累。高校知识存量与高校知识创新能力是呈正相关关系。

高校人才拥有的知识存量(包括质量与容量)的优势主要体现在:第一,与企业技术创新的研究目的、产出、回报体系等不同,高校更重视社会、学术界同行的承认、学术声望,重视政府和基金机构的持续的资助。所以高校在社会科学、自然科学领域,以教育、基础研究为主,增加自己的知识存量。第二,高校人才人力资本价值高。一般地,高校人才所接受正规专业教育和在职教育的时间相对较长,其教育投资相对较高,其学历、学位层次较高,所以高校人才所拥有相应领域的专业知识存量更大、质量更高、系统性更强,体现出更高的人力资本价值。第三,高校人才学习意愿、学习能力强。高校人才所拥有的强烈的求知欲和探索欲能使其不断地学习新知识,保持其自身长久的活力。

(3)高校人才聚集促进了知识的有效扩散,使高校取得知识外溢优势。知识扩散是知识进行创新和利用必不可少的条件。高校人才聚集区域内拥有更多的知识存量和人才资源,且为知识扩散提供了良好的制度文化、经济等传播环境,更易产生知识(尤其是隐性知识)的流动和溢出。知识的流动仅是有效扩散的第一步,知识的溢出和转化才是知识有效扩散的关键之处,人才聚集为知识流动提供了物理环境,更为知识的溢出和转化注入了催化剂。知识在高校人才间的流动保证了高校人才知识的更新和提升,其中隐性知识的充分交流和接受更为知识溢出效应和扩散效应的出现奠定了坚实的基础。人才在高校的聚集,增加了彼此交流和学习的机会,地理上的充分接近和人才的频繁流动,使知识的扩散、传播、转移和获取变得更加容易。知识的无限性、流动性和人才所拥有知识的有限性,使知识外溢优势成为一种必然。

在聚集区域内,空间距离的缩短,增加了人才之间接触和交流的机会,随着交互力度的加强,信息通过多渠道得到了快速传播、转移、消化和吸收,从而实现了信息共享。

(二)高校人才聚集对知识创新影响关系的实证研究

1.模型构建

研究高校人才聚集与知识创新之间的内在联系,还可以利用模型进一步验证与量化,以说明因素间的影响程度和作用方向。为了说明高校人才聚集与知识创新之间关系模型的科学性及合理性,本文采用结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)以全国31个省市自治区的高校及知识创新成果数据为样本进行了验证性研究。

结构方程模型是基于协方差矩阵来分析变量之间关系的一种统计方法,其最大的特点就是能够对抽象的概念进行估计,进行多元数据分析,在社会科学研究领域得到广泛应用。结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的方法。模型中既包含有可观测的显在变量,也可能包含无法直接观测的潜在变量。结构方程模型可以替代多重回归、通径分析、因子分析、协方差分析等方法,清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关系。

基于对高校人才聚集与知识创新以及高校投入与知识创新的关系研究,本研究假设各种因素之间均为正相关,据此建立高校人才聚集与知识创新、高校投入与知识创新之间关系的结构方程模型。本文构建的全模型包括3个潜在变量,即高校人才、高校投入和高校知识创新,每个潜在变量有其对应的评价指标,即SEM中的观测变量。观测变量的选取具有关键的意义,因此在指标的选取时遵循结构效度原则和数据可获得性原则,根据现有文献中的高校评价指标体系进行了提炼。具体指标的内涵与设置参见表1。

表1 结构方程模型中的观测变量

2.模型结论分析

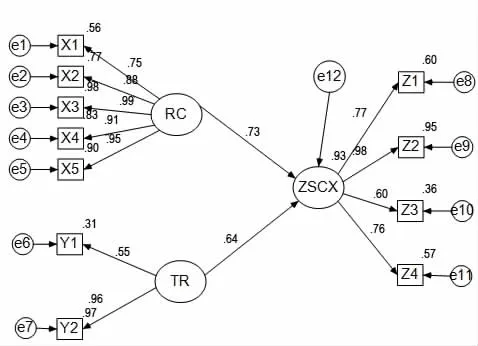

(1)全模型的结构方程模型。根据上述指标体系和研究假说,测量出如图1的结构方程模型全模型。

图1 结构方程模型模拟结果

(2)结构模型路径系数分析。通过结构方程模型模拟,得出高校人才、高校投入与高校知识创新3个因素之间的路径系数。

从直接效应来看,高校人才对高校知识创新的影响的路径系数为0.73,这说明高校人才聚集是高校知识创新的重要决定因素,它对于有效的知识创新具有十分重要的意义。相比较而言,高校投入对高校知识创新影响的路径系数仅为0.64,说明高校投入对于高校知识创新也有一定影响,但是影响程度不及高校人才聚集。

(3)测量模型路径系数分析。通过图1所涉及的测量模型路径系数,可以清楚各个潜在变量能被其观测变量所解释的程度,即这个指标的选取能够反映潜在变量的程度。这个系数能够衡量指标的选取是否合理,同时对高校人才聚集与知识创新评价指标体系权重的设定也有一定的指导意义。

从高校人才的观测变量路径系数来看,普通高校专任教师中正高级、副高级、中级职称人数这三个指标的路径系数分别为0.99、0.91和0.95,说明这三个指标都能很好地解释高校人才这一潜在变量。此外,高校博士研究生和硕士研究生在校生数的路径系数分别为0.75和0.88,也能较好地解释高校人才聚集水平。

从高校投入的观察变量路径系数来看,高校R&D经费和高校R&D项目数这两个指标的路径系数分别为0.55和0.96。由此可见,高校R&D项目数的路径系数远远高于高校R&D经费的路径系数,成为衡量高校投入的主要指标。

从高校知识创新的观测变量路径系数来看,高校发表的学术论文很好地诠释了高校知识创新这一潜在变量,路径系数达到了0.98,说明发表学术论文在高校知识创新中占据了绝对主要的地位。高校出版科技著作和高校专利授权数的路径系数分别为0.77和0.76,两者对高校知识创新的诠释基本对等,在高校知识创新的衡量中占据同样重要的位置。另外,高校所拥有的国家级验收项目的路径系数只有0.6,相较于其它指标,它对高校知识创新这一潜在变量的解释程度还不够高。

五、结论

高校人才对高校知识创新的影响是较明显的,路径系数为0.73,高于高校投入对高校知识创新影响的路径系数0.64,说明高校人才聚集是高校知识创新的重要决定因素。高校的知识创新是一个系统工程,需要协同创新,提升高校人才聚集水平是实现这一目的的重要环节。

[1]牛冲槐,张敏,接民,等.人才聚集中自我冲突的消减与人才聚集效应研究[J].科学学与科学技术管理,2006,27(8):148-154.

[2]赵曙明.人力资源管理研究[M].北京:中国人民高校出版社,2001.

[3]牛冲槐,张敏,张洪潮,等.人才聚集效应研究[J].山西高等学校社会科学学报,2006,18(2):16-19.

[4]牛冲槐,接民,张敏,等.人才聚集效应及其评判[J].中国软科学,2006(4):118-123.

[5]贺威.社会网络视角下渠道演进与知识创新的关系[D].大连理工大学硕士学位论文,2008.

[6]刘铮.知识创新工程运行机制研究[D].武汉理工大学硕士学位论文,2006.

[7]D.M.Amidon.Innovation strategy:The Common Language[J].Journal of Technology Studies,Epsilon PiTau,Fall,1993,218.

[8]D.M.Amidon.Innovation strategy for the Knowledge Economy[M].Butter worth-Heinemann,Boston,MA,USA,1997,124.

[9]路甫祥.创新与未来:面向知识经济时代的国家创新体系[M].北京:科学出版社,1998.

[10]何传启.知识创新的原理和路径[J].中国科学院院刊,2005,20(5):389-394.

[11]I.Nonaka,K.N.The Concept of Ba:Building a Foundation for Knowledge Creation[J].California Management Review,1998,40(3):40-54.