天人合一话“ 候气”

□ 王玉民

天人合一话“ 候气”

□ 王玉民

前讲我们介绍冬至时,曾引用杜甫的七律《小至》,其中写道:

天时人事日相催,

冬至阳生春又来。

刺绣五纹添弱线,

吹葭六琯动浮灰。

“吹葭六琯动浮灰”是什么意思呢?原来,它牵涉到中国古代天文历法领域的一项奇特活动——候气。

“候气”这种东西,离我们现代人的生活已经非常非常疏远了,如今提到“候气”,绝大多数人恐怕都是茫然不知,但在古代,“候气”不但在皇家天文事业上,就是在日常文化生活中也起着不可忽视的作用。“候气”是一种实验,是一套与节气、音律有关的实验装置,同时也是一种文化现象,作为一种深入人心的“常识”,经常出现在文人墨客的诗词文章中,因此这期有必要拿出一讲来向朋友们介绍有关候气的知识和诗词。

先引几句古代描写候气的诗句:

“天宫初动磬,缇室已飞灰。”(隋·萧悫《奉和冬至应教诗》)

“律穷方数寸,室暗在三重。伶管灰先动,秦正节已逢。”(唐·裴次元《律中应钟》)

“墙北梅枝破玉,地中葭管飞灰,炉烬呼童续火,雪深邀客衔杯。”(明·徐熥《山居四时词·冬》)

这些诗句透露了候气实验的一些细节,据历代史书记载,典型的候气实验是这样作的:

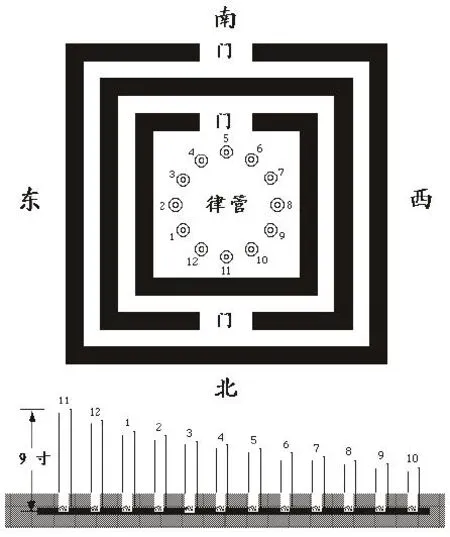

缇室候气复原图

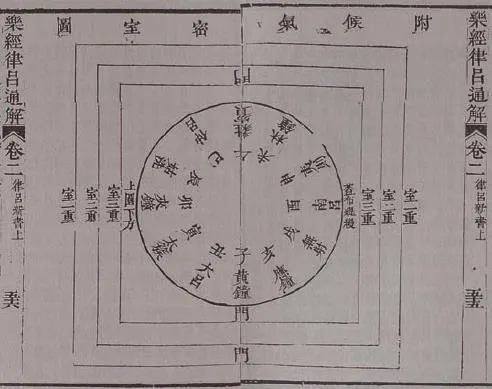

建一所特殊的上圆下方、有三重墙的密室,外墙门朝南、中墙门朝北、内层门又朝南,人要像走迷宫似的才能走到最里层,这样可以最大限度地防止室外流动空气的干扰。另外,各墙所有的缝隙都要堵死抹实,内层的墙、天花板还要铺上缇幔——一种不透气的厚布,因此这间屋子被称作“缇室”。

芦苇,古人认为用芦苇内膜烧成的灰是世界上最轻的固态物质,故用之填充候气律管。

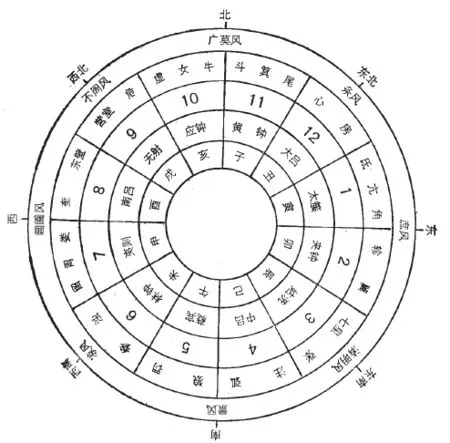

取12根律管埋在内室地下(律管是用竹管或金属管制成的定音器具),口与地面平齐(有的时代也有斜放在案桌上的)。这些律管最长的9寸,最短的4.5寸,按黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟十二音律排列,十二音律其实就相当于今天的七度音按半音阶排列,即C、#C、D、#D、E、#E、F、G、#G、A、#A、B。

律管的位置也是有讲究的,12根律管需按照子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二辰的方位分别埋好,然后在管腔内填充葭莩灰。所谓“葭莩灰”,是一种芦苇茎中的薄膜烧成的灰,最后把管口用芦苇膜虚虚地盖住,实验装置即安放完毕。下一步是等候每月中气的到来——所以这项工作叫“候气”。

据说,到了冬至日交节的时刻,其中最长的9寸黄钟律管中的灰,就会在地气的作用下冲破芦苇膜喷出来,以后每到一个中气交节时刻,对应的律管就会有同样的现象发生,12个中气过完,12支律管也顺次飞一次灰。

明白了这套实验装置和程序,我们对前引诗句中的“三重”“缇室”“吹葭”“伶管”就好理解了。

我们知道,测二十四节气,传统上是用圭表来测表影长得到的,那么古人干吗还要另外发明一种“物理实验”的方法?这种方法有什么依据?结论可靠吗?确实,在今人眼里,这种实验实在有些匪夷所思。虽然我们也认为随着节气的变化会有“地气”的升降,但是说地气会象天然气那样涌出,而且是在特定的交节时刻把律管中的灰都冲得飞起来,实在无法想象。

这里需要交代一下古人心目中的历法与音律的关系。我们的先辈很早就发现,乐律是有明显周期的,而历法中的日长、月长、年长都有周期,所以他们认为天体运行也会像乐律一样遵守简明的数理关系,因此从很早开始,历法就和乐律联系在了一起,称“律历”。唐人有诗句“人寰律历千回换,仙洞光阴数息余”(引自《全唐诗续拾》),就是基于这种观念。在“天人合一”思想的支配下,古人还认为,节气的变化既能通过天来检验,也能通过地来检验,称“天效以景,地效以响”。这里“景”即影,“响”即音律,所以才出现了“候气”这种独特的实验方法。

司马迁在《史记》中说:“六律为万物之根本”(六律即按阴阳分的十二律)。“候气”实验除了对二十四节气交节时刻的监测、验证外,还有对律管长的标准、度量衡标准的校正作用,牵涉到乐律、声学、地理、气象等学科,这是在“天人合一”的大背景下,古人试图寻找天地人宇宙统一规律的尝试,是中国古代“天人合一”哲学体系的重要体现和象征。

十二律管

看宋人王洋的《和沈子美梅诗》:

按史记记载分配的律历关系图

一气如权衡,俯仰在缇室。

鼓行橐籥间,草木俱应律。

诗中说,候气是权、衡计量的标准,需要在缇室中俯仰观测,自然万物在世界如同在橐籥(风箱)中一样,随自然之气鼓动,草木都是随着律历的节奏生发枯萎的。这首诗很生动地说明了在“天人合一”思想中候气对“天地关系”起的纽带作用。

宋代司马光的《春贴子词·皇帝阁》:

肇履璿玑历,重飞缇室灰。

寒随土牛尽,暖应斗车回。

“璿玑历”这里泛指历法,春天到了,皇家历法又肇始新的轮回,候气缇室的律管也重新飞灰。“土牛”指每年立春的京城、地方官举行的鞭春牛活动,“斗车”指北斗七星。

候气实验中,最重要的工具是“律管”和“葭灰”,测的是节气,所以古人的诗句中经常以“律”、“灰”这样的词为中心,描述岁月变迁,表现时光的流逝。如隋代诗人薛道衡的《和许给事善心戏场转韵诗》:

金徒列旧刻,玉律动新灰。

甲荑垂陌柳,残花散苑梅。

繁星渐寥落,斜月尚徘徊。

王孙犹劳戏,公子未归来。

“金徒”指张衡漏水转浑天仪漏壶上的铜制小人,“玉律动新灰”即节气已到,缇室里相应律管的葭灰刚刚飞出。后面“柳”“梅”“星”“月”也都是写时光流逝的。

唐人李商隐的《池边》:

玉管葭灰细细吹,

流莺上下燕参差。

日西千绕池边树,

忆把枯条撼雪时。

看来候气实验的这些管、灰就在诗人们心里装着,一写到季节时令,特别是春天的景象,不由自主地就把它们流淌在笔下。宋代僧侣如珙有《偈颂》,从春的萌动,想到地气葭灰,继而又想到要抖搂精神、珍惜时光,作者虽为出家人,却很有进取精神:

夜来地动葭灰起,

百草头边一寸春。

抖搂精神急荐取,

生老病死不饶人。

再如“璇杓插子日南至,黄钟飞灰雷出地”( 陈元晋《上姚赣州镛寿》),两句诗把星象、节气、候气、八卦都揉进去了。

前讲引用过的唐人李贺《十二月乐辞·闰月》:

帝重光,年重时,

七十二候回环推。

天官玉琯灰剩飞,

今岁何长来岁迟。

王母移桃献天子,

羲氏和氏迂龙辔。

中国的传统历法很有意思,无论是干支排列还是音律的分配,都把闰月跳过去。从候气上说,闰月没有中气,测不到灰飞,所以诗中说“玉琯灰剩飞”。

在诗词中,我们还可以感觉到候气实验在古人眼中是一种“年周期”的标志,诗人们习惯、自然地将其用于春天的描写中。可以各举几例来说明,先看宋代欧阳修的《春日词》:

玉琯吹灰夜色残,

鸡鸣红日上仙盘。

初惊百舌绵蛮语,

已觉东风料峭寒。

这是写早春,虽然轻寒料峭,但已东风吹动,玉琯吹灰,百舌(类似八哥的鸟)学语,春意不远了。

宋人李壁的《买花》:

风格孤高却后时,

夜来律管已灰吹。

无端红紫偷先发,

未见琼瑶第一枝。

用“律管吹灰”衬托出忽然春意盎然,一夜间千树万树红紫争艳的迷人景象。

再看宋人赵湘的《皇后合春帖子》:

葭灰已逐阳和动,

绣镂初随日景加。

欲助君王修俭德,

不将宫样织新花。

诗不但写出了候气、阳和、日景,还暗指了包括候气在内的天文的社会功能——既规定了君王统治的合法性,也约束着君王的行为,帮助君王修俭修德。

写其他季节的当然也不少,唐人刘禹锡的《早秋集贤院即事》:

金数已三伏,火星正西流。

树含秋露晓,阁倚碧天秋。

灰琯应新律,铜壶添夜筹。

商飙从朔塞,爽气入神州。

金、商、三伏之末、七月流火,这些都是秋天的物象,“灰琯应新律”指早秋之月,候气对应的一支新的律管(夷则)了,而且入秋后夜越来越长,铜壶滴漏的夜箭也要换一支长的了。这些知识都叙述得非常准确,文字又相当优美。

古代还有把候气观念作为修辞手法的,看宋代曾几的诗《吴帅见和亦复次韵》:

九日心飞类琯灰,

龙山直上好楼台。

老身稚子扶将去,

胜地元戎借得来。

酒似朝霞披雾散,

诗如秋菊艳霜开。

至今筵席珠玑满,

莫道登高寂寞回。

从诗的内容可知,这是诗人九月九日重阳节登高所作,因心情好,又登高远望,由节令联想到候气,于是感到自己的心像律管里的葭灰一样高飞起来。这是比喻。

当然,也有反向比喻的,“灰”常让人想到“冷”“寒”,可以用寒灰比喻人的心情,如元代张翥的诗《至日微雪家人尽上冢独步小酌》:

忽忽又逢长至日,

此心寒似管中灰。

寻思一日老一日,

得饮数杯还数杯。……

古书中的“候气密室图”

诗人这天正逢冬至,联想起候气管灰,家里人都去上坟了,自己的情绪也很低沉,于是作了“此心寒似管中灰”这样的比喻。

明清时期的一些幼学启蒙读物中,有时也能看到有关律管葭灰的对仗句的身影:

灰飞葭管,人间始觉春回;

叶落梧桐,天下方知秋到。

(明·林缉熙《仄韵声律启蒙》)

冬至到而葭灰飞,立秋至而梧叶落。(清·邹圣脉《幼学琼林》)

在检索历代诗词歌赋时,笔者找到直接以候气为题材的作品4篇,均为赋。赋是一种以铺张夸饰的手法描写对象、介于诗歌和散文之间的文学体裁,主要不是抒发情感,而是叙事状物。这4篇赋也不例外,行文中详细描述了候气的思想、原理、意义,可以与史书中关于候气的记载相参照,是有关候气的珍贵史料。

这里仅引用《葭灰应律赋》的一小段:

葭灰阳物,铜管阴类。阳物以健动为宜,阴类以虚受为器。一则本乎天,一则通乎地。……明天道之大备,则帝道之广运。且夫范金以为律,当其空有律之明;燔葭以为灰,当其动用灰之轻。律之空其或吐或纳,灰之轻则有虚有盈。由是识坤德之顺静,探乾德之游行。……

这是讲候气的原理,用阴阳学说解释律管葭灰,说葭灰属阳性,铜质的律管属阴性,一个健动,本于天;一个虚受,通于地。因为阴中有阳、阳中有阴的关系,组成阴阳各六管,用以候气测时。铸金属为律管是因为用其空,烧芦葭为灰是用其轻,吐纳盈虚,于是顺天之道,阴阳相生。最后一直归结到天人关系和皇权统治。读了这篇赋,可使我们对候气实验、候气观念在传统科学、传统文化中的地位有更深刻的认识。

(责任编辑 张恩红)