常被天文界遗漏的诺奖得主

——记格·赫兹堡与赫兹堡天体物理研究所

□ 林元章

常被天文界遗漏的诺奖得主

——记格·赫兹堡与赫兹堡天体物理研究所

□ 林元章

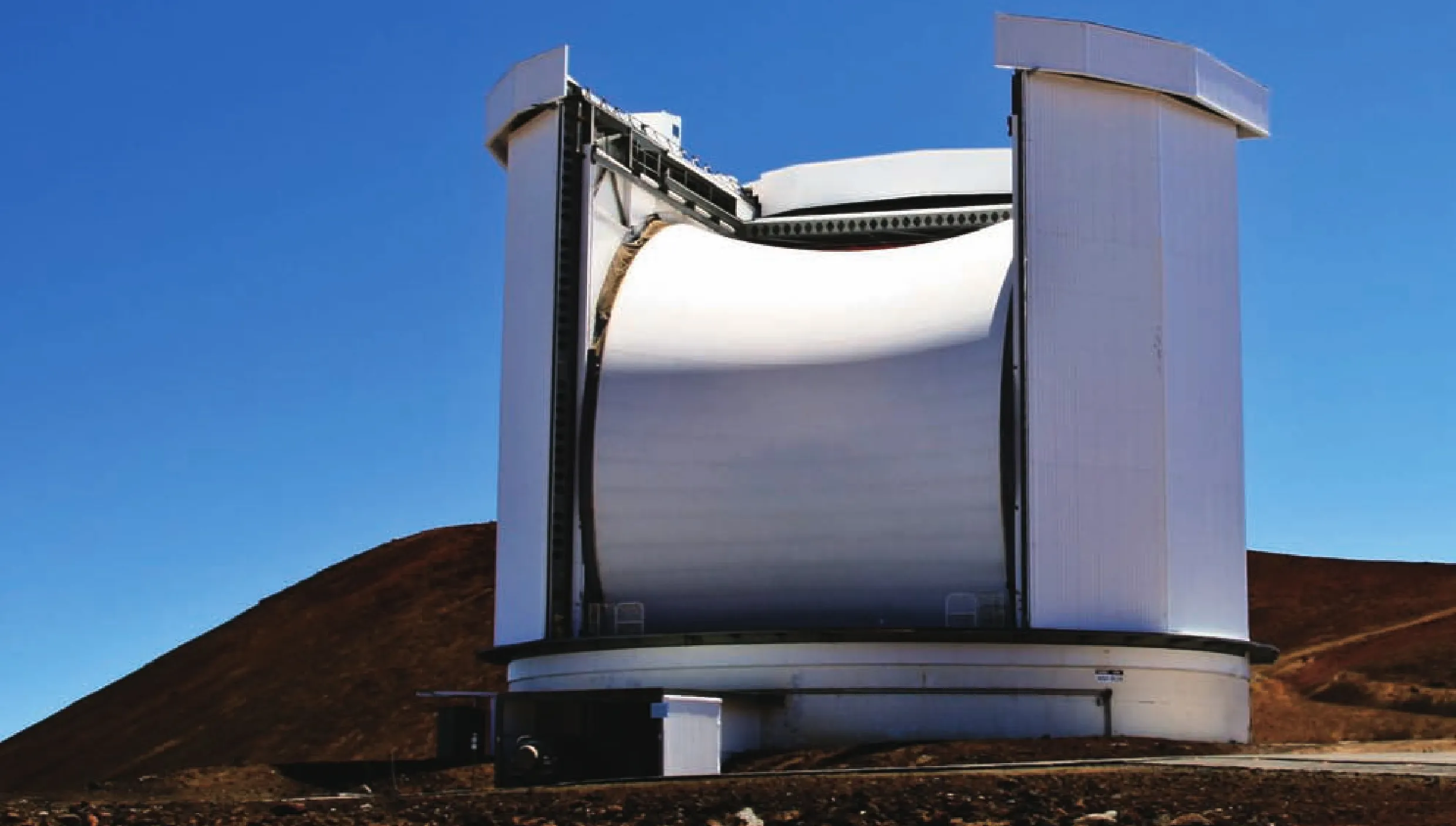

马克斯威亚毫米波和红外望远镜

诺贝尔奖获得者格哈特·赫兹堡

笔者曾在天文书刊中多处看到天文领域和与天文有关领域的诺贝尔奖得主名录,例如吴鑫基先生的“现代天文学与诺贝尔奖”①,欧阳自远先生的“非天文专业诺奖得主的天文学贡献”②,张明昌先生的“天文学与其他科学——天文学PK数学”③,以及苏宜先生编著的《天文学新概论》④。然而所有这些诺奖得主名单中,均遗漏掉对天文学有重要贡献的1971年诺贝尔化学奖得主、天体物理化学家格哈特·赫兹堡(Gerhard Herzberg)。为了颂扬赫兹堡在天体物理学上的重要贡献,加拿大国家研究院(National Rearch Council,简称NRC,相当于中国科学院)于1975年成立了以他的名字命名的赫兹堡天体物理研究所(Herzberg Institute of Astrophysics,简称HIA,或NRC—HIA)。本文的主要目的就是为了填补上述名单中的这一重要遗漏。

读者看到本文称呼赫兹堡为天体物理化学家之后,可能会一头雾水:天体物理化学家?那他到底是天文学家或是物理学家?或是化学家?简单的回家就是“都是”。看了下面的介绍之后,就会明白的确如此。他实际上是一位物理化学家,也研究天体的化学组成。物理化学是一门交叉学科,主要用物理学的方法(如光谱学和激光技术等)研究物质化学结构。中国科学院长春应用化学研究所(其前身为中国科学院上海物理化学研究所)、大连化学物理研究所和福建物质结构研究所,均为我国在此领域的重要研究机构。赫兹堡在物理化学领域的重大贡献已由获得1971年诺贝尔化学奖所体现,而他在行星大气、彗星和星际介质的化学组成方面,也做出重要贡献。赫兹堡获得1971年诺贝尔奖的依据是在分子的电子结构和几何学,特别是自由基的电子结构和几何学方面做出重大贡献。这些贡献惠及的领域包括物理化学、天体物理和量子力学。因此笔者认为可以称他为天体物理化学家。

格·赫兹堡1904年12月25日出生于德国汉堡。1928年在达姆斯塔特(Darmstadt)技术大学获工程物理学博士学位。1929~1930年在哥丁根大学和布里斯托尔(Bristol)大学作博士后,得到名师詹·弗朗克(James Franck)和马·波恩(Max Born)的指导。然后回到达姆斯塔特技术大学任物理讲师,同时进行了光谱学研究。当他感觉到希特勒残暴政权愈益得势后,于1935年迁居加拿大,1945年获得加拿大国籍。1935~1945年他在萨斯卡通(Saskatoon)的萨斯喀彻温(Saskatchewan)大学任教,并继续光谱学研究。1937年出版专著《原子光谱和原子结构》,并于随后40年间出版了4卷光谱学巨著:《双原子分子光谱》(1939),《多原子分子的红外和拉曼光谱》(1945),《多原子分子的电子光谱和电子结构》(1966),以及《双原子分子常数》(1979)。他是光谱学,尤其是分子光谱的国际权威学者。

值得注意的是赫兹堡曾于1945~1948年在美国芝加哥大学所属的叶凯士天文台(Yerkes Observatory)工作,把他的光谱学知识应用于天体研究,破译了许多恒星、行星、彗星和星际介质的化学组成,尤其是这些天体中存在的各种分子,包括确认彗星的主要成分中有水。

此后赫兹堡又回到加拿大,在加拿大的国家研究院(NRC)工作,直到退休。在此期间,他主要从事多原子分子的光谱和结构研究,特别是自由基的结构。自由基是一种不稳定的分子,它们形成于丢失电子的化学反应过程,往往是与氧结合时产生的。自由基的生命期只有百万分之几秒,然后就从其他分子那里获得电子,并形成新的分子结构。正是在自由基研究中的重大贡献,成了他获得诺贝尔化学奖的关键原因。赫兹堡曾担任NRC的物理学部主任(1948~1955年),纯粹物理学部主任(1959~1969年),加拿大物理学家协会主席(1966~1967年),以及国际纯粹和应用物理联合会主席(1957~1963年)。

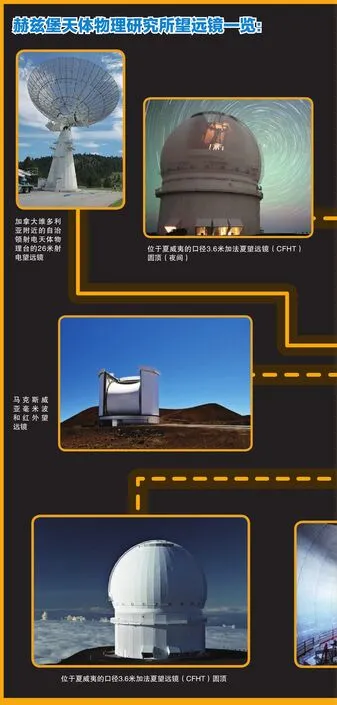

加拿大NRC所属的赫兹堡天体物理研究所(HIA)是加拿大最大和最重要的天文研究机构。该所于1975年成立时的总部位于首都渥太华,1995年所本部迁到西部的不列颠哥伦比亚省的维多利亚(Victoria)附近,即著名的自治领天体物理台(Dominion Astrophysical Observatory,简称DAO)所在地。目前HIA除了直辖的DAO和自治领射电天体物理台(Dominion Radio Astrophysical Observatory简称DRAO)之外,还管理几个很大的国际合作项目,包括加法夏望远镜(CFHT)、双子座天文台(GO)、马克斯威亚毫米和红外望远镜(JCMT)、阿卡塔玛毫米和亚毫米波阵(ALMA),分别简介如下:

1.

DAO

建立于1918年,海拔230米。其最大望远镜口径1.85米(称Plaskett镜)。此镜1900年开始研制,原想成为当时世界上最大的望远镜,但因进度太慢,被1917年建成的美国威尔逊山天文台的口径2.5米镜(称Hooker镜)超越。1962年又建造了1.20米望远镜。DAO的传统研究课题是双星,特别是其中之一为白矮星或黑洞的特殊双星。

2.

DRAO

建立于1960年的DRAO位于不列颠哥伦比亚省的Okanagan 瀑布附近,海拔545米。主要设备有直径26米的单天线射电望远镜和综合孔径射电干涉仪。前者工作在多个波段,包括1.4吉赫(波长21厘米)的氢谱线、1.6吉赫的羟基谱线和6.6吉赫的甲烷谱线。后者由7个口径为9米的天线组成,东西方向基线长600米, 工作波段为408兆赫和1.4吉赫,均为偏振观测,可获得射电源区的4个斯托克斯参数。此外还有一具位于Pentincton附近的10.7厘米波长的太阳辐射流量仪。

3.

CFHT

1979年建成的口径为3.6米的加法夏望远镜,位于夏威夷岛Mauna Kea山上海拔4200米处,由加拿大、法国和夏威夷大学合作建造。加拿大负责光学系统,法国负责机械和电控部分,夏威夷大学则承担台址和各种支持。观测时间分配为加拿大和法国各占42.5%,夏威夷大学占15%。CFHT的观测项目主要为类星体和河外星系,以及星际气体和尘埃。

4.

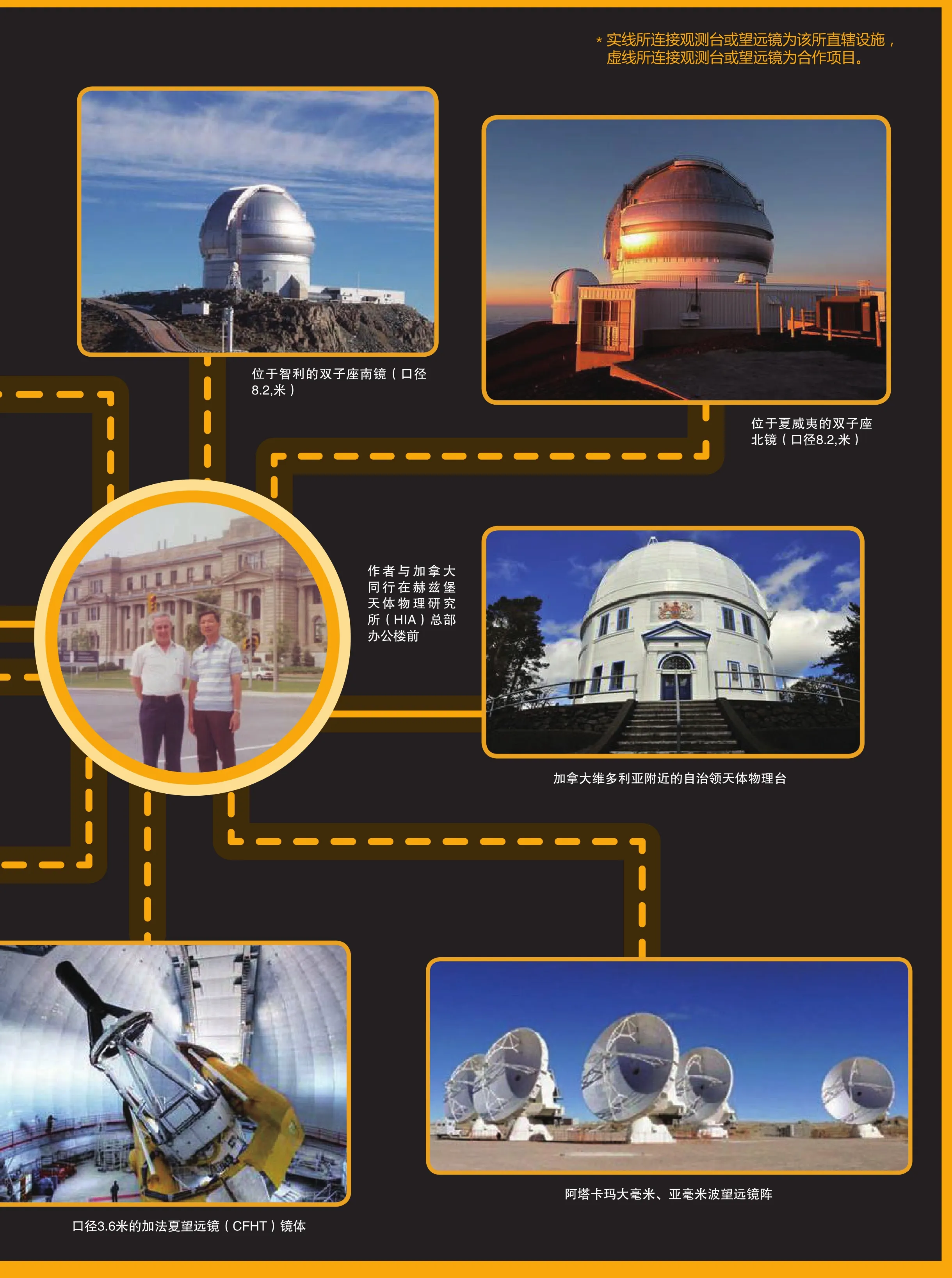

GO

双子座天文台(Gemini Observatory )于2000年由美国、英国、加拿大、智利、巴西和阿根廷合作,在夏威夷Mauna kea山上(海拔4213米)和智利的Cerro Pachon(海拔2722米)各建口径8.2米的薄型望远镜,分别称为双子北镜和双子南镜,分别承担北天球和南天球的深空探测。

5.

JCMT

詹·克·马克斯威望远镜(James Clerk Maxwell Telescope)由美国、加拿大和荷兰合作建造,口径15米,安装在夏威夷Manua Kea 山上(海拔4092米)。JCMT由27块加工精度优于50 微米的金属面板组成,每块面板可以调节。为了防止温度变化造成的镜面变形,望远镜放置于温度可调的圆顶室中。JCMT是目前已建成的口径最大的亚毫米波和红外望远镜。

6.

ALMA

阿塔卡玛大毫米/亚毫米波阵(Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array)由欧洲、美国、加拿大、智利和东亚国家联合建造。它由66个直径为12米和7米的天线组成阵列,位于智利北部海拔5000米的沙漠中,其探测目标为宇宙早期以及局部恒星和行星的形成。

第一排:左 阿尔贡坤射电天文台(ARAO)的10.7cm太阳流量计;右 阿尔贡坤射电天文台(ARAO)的46米射电望远镜;第二排:左 渥太华河太阳观测台(ORSO)的色球望远镜;中 阿尔贡坤射电天文台的36面一维干涉仪(波长为10cm) ;右 渥太华河太阳观测台(ORSO)

笔者曾于1985~1986年,根据中国科学院与加拿大国家研究院之间的学者交换协议,到HIA与该所太阳物理学家V·Gaizauskas进行合作研究。当时HIA所本部仍在首都渥太华,HIA直辖的单位除了上述DAO、DRAO和CFHT外,还有位于加拿大东部森林中的阿尔贡坤射电天文台(Algonqin Radio Astronomical Observatory,简称ARAO)和位于首都郊外的渥太华河太阳观测台(Ottawa River Solar Observatory简称ORSO)。ARAO有一台1966年建成的直径46米的射电望远镜,是当时世界上口径最大的射电望远镜之一。它的工作波段为分米和厘米波,后来扩展到毫米波段,主要用于观测星际分子谱线,开展宇宙化学研究。他们曾发现了50多种星际分子,该领域的研究有可能对宇宙生命起源的探索做出贡献。

20世纪70年代建立的ORSO是加拿大的主要光学太阳观测台,位于渥太华河北岸的一个半岛上,离市区30公里。该台的主要设备是一台完全自动化的高分辨率太阳色球望远镜。望远镜口径25厘米,主光路中配备波带宽度为±0.25埃的Hα滤光器,通过电脑控制可使通光波长在Hα±1.4埃的15个波长点之间来回扫描,从而取得准同时性的Hα附近的多波段太阳单色像,主要研究太阳耀斑等活动现象。

当时的HIA总部设有天文、行星科学、空间物理和光谱学共4个研究室。赫兹堡当时已过了退休年龄,但是仍然坚持每天上班,而且经常是研究所里上班最早的一位。记得在1985年末的圣诞节晚会上,笔者走到他跟前向他致意,当他得知笔者来自中国科学院后,谈到有一位中国物理化学家名叫吴学周(吴学周院士曾任中国科学院上海物理化学研究所和长春应用化学研究所所长),曾于20世纪30年代在德国与他一起研究自由基光谱和分子振动光谱。已获诺贝尔奖的赫兹堡在HIA期间仍然勤奋工作,并且不断取得新的成就,受到全研究所工作人员的敬仰和爱戴。赫兹堡于1999年3月去世,享年94岁。

(责任编辑 张长喜)

1. 中国国家天文,2012年11期14~22页; 2. 中国国家天文,2012年11期56~59页; 3. 天文爱好者,2013年8期80页~83页; 4. 2009,北京,科学出版社,第7页中表列。

——《光谱学与光谱分析》已全文上网

——《光谱学与光谱分析》已全文上网