莫言:80年代的红高粱符号

苏杨

“高密王国”横空出世

文学史应该记住1986年3月。

这个月的《人民文学》,发表了莫言的中篇小说《红高粱》。

我们再把时间拉到2000年,在美国的一次演讲中,莫言回忆道“我清楚地记得那是1984年的12月里一个大雪纷飞的下午,我从同学那里借到了一本福克纳的《喧哗与骚动》。”“我不在乎他对我讲了什么故事,因为我编造故事的才能绝不在他之下,我欣赏的是他那种讲述故事的语气和态度。”

可以说,福克纳于莫言,更多的是一种激活,帮助他发现了自己文学地理中的“高密东北乡”。于是他自封疆土,划地为王。

朱向前在1986年12月8日的《人民日报》上发表的一篇文章中说:“《红高粱》对莫言小说创作的发展而言,无疑标志着他的‘邮票构想的初步成功。”这方小小的“邮票”,便是莫言的“高密东北乡”。

高密东北乡第一次集中展现,便是在《红高粱》里。

莫言塑造的这些生长在北国高粱地里的庄稼汉们,他们不再是某种思想理念和道德模式的体现者,而是一批充满了野性、充满了原始生命激情,豪放不羁、不屈不挠、追求自由的人,张扬着独立人格和生命欲望的英雄。

作家叶开说:“《红高粱》之所以震撼人心,就是因为在那个传统叙事占统治地位的背景下,在虚假的温和乃至娘娘腔的抒情下,这种突如其来的切入角度和叙事方法,都有些离经叛道,出人意料,令人瞠目结舌。对于正统历史教科书观念的颠覆,更是力量十足。”

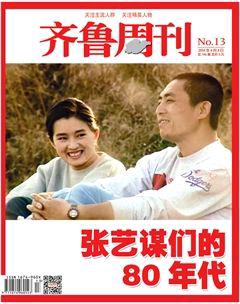

从小说到电影,高粱地里的家与国

1986年的夏天,一个穿着破汗衫、剃着光头、脸黑得像煤炭的人,手里提着一只凉鞋,在楼下叫莫言。多少年后,莫言回忆道:“他说他是张艺谋,他看好了《红高粱》,想当导演。我对张艺谋做摄影师拍摄的电影很感兴趣,他作为演员、摄影已经很有名了。我们谈了统共不到10分钟。……我说我不是鲁迅,也不是茅盾,改编他们的作品要忠实原著,改编莫言的作品爱怎么改怎么改。你要‘我爷爷、‘我奶奶在高粱地里实验原子弹也与我无关。非但无关,我还要欢呼你的好勇气。拍好了是你张艺谋的光荣,拍砸了也不是我的耻辱。”

莫言与张艺谋的结合,是当时最为经典的小说与电影双赢的壮观场面。

在上个世纪80年代,用张艺谋的说法,小说驮着电影走。那个时代,文化界各个领域都充满着一股凌厉的创新锐气,小说界的莫言、电影界的张艺谋,都是30多岁的年纪,各方面趋向成熟,有阅历、有经验也有激情。

如今享尽了荣华富贵的导演张艺谋,那时“手里提着一只凉鞋”,可谓是创业之时事事艰,唯有雄心可凌云。写出了中篇小说《红高粱》之后的莫言,也处在一种疯魔的状态,根本就无法顾及其他,只是拼命地写小说。

那一年,无数高密人亲眼目睹了电影的拍摄过程,并有人在电影中扮演鬼子、吹唢呐,参与历史。

1987年,电影上映,捧红了小女生巩俐,摘取了西柏林的金熊奖,造就了好几个神话。因为契合当时社会上的苦闷心情和宣泄的需求,在大街小巷,男生走着走着,就会吼一嗓子:“妹妹你大胆地往前走——哇——往前走——莫回啊头——”在这种激情澎湃的、略带粗野的歌声中,人们孱弱的躯体获得了一种强悍的假象和虚伪的勇气。

一个作家的青春期

莫言写《红高粱家族》的设想,背景是韩少功当年提出的“寻根”的口号。韩少功提出“寻根”后,很快发表了《归去来》、《爸爸爸》。贾平凹随后迅速以他的商州系列呼应。当时郑万隆在北京写他的老家关东,李杭育在杭州写葛川江系列,莫言是在这个基础上,才从意象转换到对传奇的兴趣。

借助于电影的影响和传播,《红高粱》毫无疑问是莫言所有小说中最有名的一部。这点莫言也很清楚,对于他来说,这既造就了他的暴得大名,同时也掩盖了他其他作品的光芒,甚至使其他同样优秀的作品遭到了被遮蔽、被误读。

莫言说,“一个作家一辈子可能写出几十本书,可能塑造出几百个人物,但几十本书只不过是一本书的种种翻版,几百个人物只不过是一个人物的种种化身。这几十本书合成的一本书就是作家的自传,这几百个人物合成的一个人物就是作家的自我。”

当时的《人民文学》编辑朱伟说:“他后来的创作因素,在他80年代前期的创作中其实都已经萌芽,比如对丑陋的展示与深刻的嘲讽,用展示残酷的方式来尖锐揭示残酷的人性,再比如在天马行空般的倒错中无边的悲伤。只不过90年代以后,他把原有这些因素都重新发酵、放大了,组装成一部部鸿篇巨制。”

莫言的80年代,是他的青春期,接下来的一切都已经奠定了。endprint