向京

当代艺术曾经是个名词解释,一股新鲜的生命力,它突破了太多的界限,带来了一剂“一切皆有可能”的春药。可慢慢地,药效在减弱,因为新鲜或快或慢会变得陈旧、腐朽、流俗,要命的是它还会死去。所以,艺术史不是进化史,不是越新鲜就越好,什么是当代的?一直就是个问题。幸好如此,要不艺术史早早就可以买口棺材盖上了。不管怎么样,绘画被多次宣判寿终正寝之后,在今天依然健在,而且因为资本的推动始终是市场的一支生力军,并始终人才辈出。我们还能再画什么?这绝对是画画的人要想的问题,它好像是当代艺术其它媒介之外额外提出的一个问题,而且也是个越来越难以回答的问题,只要绘画还存在,这个问题就一直在。第一次看到臧坤坤的画,对他准确成熟肯定的画风所吸引,这是个典型的现在孩子,漫长的绘画史素养加上现时代各种信息交互练就的综合能力,从他毫无迟疑气质里猜到是个年轻人,年轻没有失败,而未来的路更窄,如果他能越画越怀疑,一定能成大器。

向:你毕业于天津美术学院,但从作品里好像不大看得出教育对你的影响,你也不太和其它所谓80后的艺术家的作品有什么太强的趋同性,可以讲讲你的学习的过程吗?不仅仅是学校的。

臧:我深信作品跟个人成长背景的联系,童年的经历有点像“散养”的过程,父母不是特别有时间照顾我,一方面养成了自立独处的习性,另一方面使我享受于独处并多少有些孤僻和不合群。在接受美术教育的过程里也一直喜欢自学、独处、摸爬滚打的前行。尤其在大学那段过渡时期,更演变成了一种“优势”,更多的是培养一种独立思考的自觉能动性,这种习惯一直伴随在我的左右。在我看来当代艺术的范围不是仅仅局限于“艺术”,建筑、音乐、电影、文学批评等学科都应该在所谓的当代艺术的讨论的大范畴之内。

向:你是什么时候来北京的?是什么原因让你决定留下来?

臧:08年经济危机的大萧条时期来到北京,那时并没有什么明确的目标,一切都是未知,大概也真的是想不明白自己来到北京的缘由,只知道想要在擅长的领域能有一番作为吧。

向:在做个展之前你的作品是什么样貌?从大学起就开始有作品还是毕业之后,很想了解你是怎么过度到有比较明确的“风格”“语言”的?

臧:大四快毕业时出现过一批“风格”较为明确的黑白调子油画,应该说四年的大学时光都是在不断的进行着一种“风格”和“语言”的炼金术的。翻看从前的作品能够清晰的发现各个阶段的作品面貌及其所受影响,新作的进展大部分都是从我原先自感薄弱的地方倔强的生长起来的,每阶段作品的面貌、品味、见识其实就是那个年龄段关乎自我的真实写照。不断发现自己,解决问题,其实就是个了解自己的过程。了解自己的个性之后就开始牺牲,艾略特说过“一个艺术家的前进是不断牺牲自己,不断消灭自己的个性。”从“有我”到“无我”,“随时不断地放弃当前的自己,归属更有价值的东西”。进入不可控的通道,需要勇气。一个好的艺术家难以用风格或语言去定义。

向:你对“风格”强调吗?在绘画的范畴里,你们比之你们的前辈在形式和语言上有很大的进步,除了眼界的开阔,你觉得还有什么原因?

臧:“风格”牵涉某阶段的作品面貌,在我看来,阶段性作品与作品之间的衔接,不应单单只是表面的母题以及意义关联,而是其运作机制和认知层面上的内在衔接。它应该是一个艺术家针对自我机制的能动系统,通过对自己知识系统的梳理,总结和归纳达到一个自足的状态。

向:《现实的弧度》是我最早看到你的一个系列,对应“卡通”、泛意识形态、都有点沾边,但都不是,奇妙的抽象意味给我印象很深,《有阴阜的环形沙发》也是很特别的作品,在这之前你的作品是什么形态?这批作品的方法是什么?

臧:记得有篇报导我的文章,标题是“跟卡通说再见”,当时看到觉得没什么,但是时间一久越琢磨这个标题越觉得奇怪,最后弄明白了,是我压根就没跟卡通见过,何谈“再见”呢?不是说觉得“卡通”这种方式有问题,而是我的童年真的对卡通没有太多的兴趣和记忆,这是个谜。我现阶段的创作在我看来是系列式的跳跃,而且这种创作特点也应该是未定型的,就像大部分艺术家的未来一样,是充满变数的。个人以为艺术家的生产方式应该是“叶脉状”的,有主线,有大分支,需要时间的累积,那些更小的分支是慢慢随着艺术家阅历、见识、知识、经验、信念的增长而丰富起来的。

向:叙事是你方法的一部分吗?或者相反?简化显然是你的一个很重要的特征,但简化的是什么?留下的又是什么?

臧:我至今不是特别明确自己的“方法”,那个时期,隐喻性的叙事应该算是一个特点吧,若硬要说“方法”,我想开始是加法,慢慢的,开始尝试去掉多余的物件和部分,作减法,有些“极简”,这个“方法”,删简到最后,留在画面里的是一个自足的能够自己解释自己的东西,不能再增赘什么也不能再简略什么。当时觉得挺终极、挺极限主义的,个人现阶段对这种“标准当代艺术的一类样式”比较质疑,这种生产方式在我的视野里难以构成强有力的说服力,“极简”也仅仅是个壳,重要的是背后的东西,不必过多的去诟病或者重视“方法”吧。

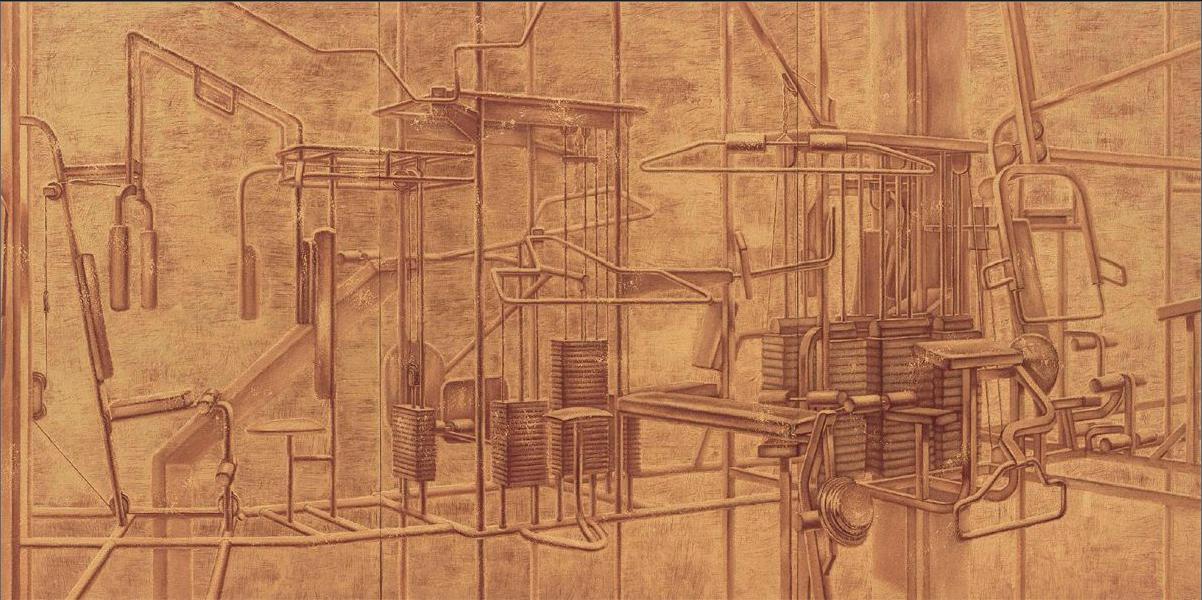

向:《棕色》系列持续了那种对权力意味的隐喻,语言更加成熟,对运动器械的转换让人会心,以为你会更转向抽象语言,而你好像反而对政治意味的背后文本找到了更多观察的角度, “棕色“的含义是什么?那些被审美化了的“刑具”意味着什么?还有你的那些不断重复的圆形、“8”形等等?

臧:“棕色”系列的出现应该是我在“试错”过程里的一个巧合,大概还是延续“极简”这个“方法”,通过骨骼和健身器之间的内在关联来推进。事物的永恒性、无限性、精典性以及能量的循环和日常的伤害是作品中着重关注的方向和部分。最近几年的作品中的“棕色”常常会被联想到泥土、自然、简朴,它给人可靠、有益健康和保守的感觉,同时会联系到旧的年代感的材料,可以用来创造温暖和怀旧的情愫。棕色系列实际上是在表述关乎“生”(对应日常伤害)的无尽诉求,甚至是一种理想化的,无限的关于“能量循环(消失与恢复)”的体验,以期发挥身体及精神意识在社会中的最大潜能。同时那些被审美化了的“刑具”也兼具了批判意识,希望能对国家权力规训,日常以及其模式能有一些反思和启示意义。

向:极简肯定是个“壳儿”,因为你并没有追逐到完全抽象的领域里去,那你留下的和具体形象、含义相关的是什么?因为极简的形态常和现代性中的秩序相关,秩序背后的主体是什么?未来什么是你的兴趣点?向形式靠近(对那些语言的转换)还是对社会生活中的政治性?

臧:没有追逐到完全抽象的领域里去的原因可能是我对抽象还存有一种敬畏吧,总觉得不是随便个点线面构成一下就是抽象了,也不应完全是情绪化的产物,对于我这个从小接受具象教育的人来说比较有难度,更关键的是美术史上那些擅长抽象的大师们都已经“抽”到头了(比如我国古代的书法名家们),我们如何再继续往下“抽”呢?前几天看到杨心广那鞭子“抽”出一批“抽象画”来觉得挺调侃的,挺好的,也带有丝丝的无奈。也有“本土化”的结合地域特殊传统观念的抽象,比如王光乐,而我可能不曾有过那样的经验和土壤,现在的绘画可能更需要寻找到一个现实的切口,那些留下的具体的形象除了被“艺术处理”过之外,更多的是映射批判现实及当下以政治经济为中心议题的时代环境,能做出必要的反思和回应是一个当代艺术家的权利,更是必要的社会职责所在,这可能是我以后的兴趣方向之一,形式语言的转换这样的课题是可以补充,丰富我所关注的社会生活中的政治性的,作为一个手段可以更好的为我所关心的议题服务,好作品背后吸收的养料或所呈现的信息应该是丰富的。

向:你会去做装置或者其它媒介的作品吗?

臧:我很期待。

向:MOMA曾经做过一个展览,叫《绘画为什么是绘画,而没有变成其它东西》,我也常思考一些足够传统的媒介继续使用的意义,所以不要怪我一直纠结在这样的问题里,我很好奇年轻一代在这方面的想法,现在的媒介如此之多,绘画如此不贴近现实生活的“触感”,而需要更多的语言的锤炼,在你面对那么多表达的可能性的时候,抛开绘画的市场优势,为什么你还继续选择它?

臧:绘画只是种手段吧,在现阶段来讲,也有些厌倦了,绘画对我自己可能挺重要,因为大概还有点天赋,满足点小的自恋情绪,能够作为工作维系生存,这种笔杆子接触画面的方式糅杂了个人太多过去的经验和抱负,也影射了时代和体制,绘画应该算是一种政治吧。绘画的边界在当代正在逐渐的被模糊,这是现今的一个趋势和特点,即便身份被消弱,绘画还是可以作为“语意上的主体”而存在的,这有别于传统视觉传达的功能。个人认为当代绘画有当代绘画的价值,不能一味的跟艺术史中的个案做简单比较,毕竟这是一个前所未有的时代,各种冲突、矛盾,好的、不好的丰富资讯每天都在无形地影响着人类的思考、视野和判断。历史是把双刃剑,在清晰其所有脉络并感叹其伟大之后还可以有更多的知识和资源用来整合和重组(这也是我对现今的“创新”的理解),它可以结合我们这个时代所有的善与恶好与坏,所以绘画不死,在当代这样一个全球化语境之下应当是可以有更先进更有价值更有别于往时的东西出现,我们有什么理由怀疑它不能再次焕发生机呢?