“鬼城”中的“活死人”

Christoph Reuter

“我们还活着,但还能活多久?一天?一周?我們就像活死人,像电影里的僵尸!”

驾车穿过城市边缘,可看到一片空旷的废墟。街道已经半毁,民宅人去楼空,只有破损的金属标志牌在风中颤抖的声音,偶尔传来远处大炮的轰鸣。

叙利亚内战造就了“鬼城”阿勒颇,在这里死亡随时可能降临。

阿勒颇东部几乎已经完全被抛弃,城市中剩余的少数人大多挤在紧靠前线的建筑里。奇怪的是,在敌军坦克和狙击手射程范围之内,人们反而觉得更安全,这是阿勒颇独有的“生存法则”——不仅仅因为前线边缘的建筑可以提供一些防护,更重要的是,这里没有baramil,一种从直升机上投下的半吨重的桶式炸弹。这种炸弹威力巨大,但打击目标很不精准,因此叙利亚空军不在靠近自己部队的地方使用。

阿勒颇东部其他地区则没这么幸运。装满炸药和弹片的桶式炸弹可以摧毁整栋大楼。

自2013年末系统轰炸开始以来,近90%的居民已经逃离。在那之后,约2500人死于轰炸。即使如此,依然有20万至30万人居住在城市东部。一些人说,他们不想离开,还有的人认为逃离没有任何意义,如果死神有约,它无论如何都会找上门。

由生至死

9月初的周一,大家都还活着:店主阿布·扎卡里亚斯、他的邻居萨马尔·西亚斯、电工穆辛、一位穿黑衣的老妇人,还有旁边工人阶级社区海达里亚的12个临时工。这16个人来自城市的不同地区,除了都还留在阿勒颇东部之外,他们并无任何共同之处。

周一的下午,叛军警察和民防无线电开始噼噼啪啪发出声响。一位女士走上了早已废弃的高速公路天桥。“她在那里干什么?”有人通过无线电说,“她肯定是疯了!”

桥下依然是安全的,厚重的混凝土给下面的出租车站和水果摊提供了保护。而桥上则在政府军的狙击手射程之内。废旧汽车和瓦砾堆成的路障防止人们走这条危险的道路,但这名穿黑衣的女士绕过障碍,走到桥上。几秒钟后,枪声接连响起。结局只有一个:女子中弹倒地。

没有人知道她去上面干什么,也没有人知道她的名字。夜晚,在夜幕掩护下,人们找到了她的尸体。有关她的线索就此中断。

“我们还活着,但还能活多久?一天?一周?我们就像活死人,像电影里的僵尸!”一位正在执勤的民防志愿者说。

对于他的疑问,谁也没有答案,谁也给不了答案。

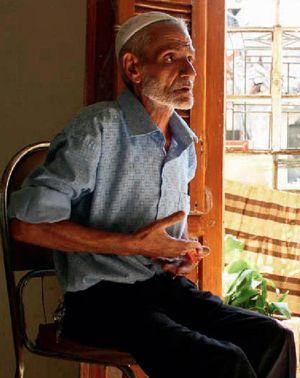

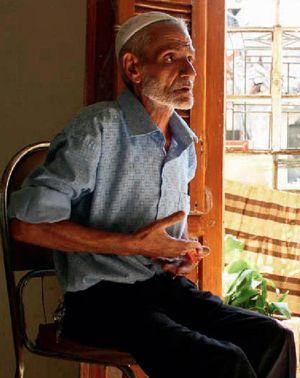

这一天,扎卡里亚斯正在花园里喝咖啡。这位60岁的裁缝独自居住在一栋有着几百年历史的老房子里。他过去经营一家店铺,收取房租,不幸的是,租户已经死了。扎卡里亚斯习惯在上午拜访老朋友乔纳斯,顺便从自家冰箱里取一罐冷水给他送去。

周二上午9点,扎卡里亚斯像平常一样坐在自家花园里喝咖啡。这时,他听到炮弹的嘶嘶声,赶紧奔跑回屋子。不幸这是一个错误的方向。炮弹并不大,但正好砸中这个60岁的老人,毁坏了他的一半房屋,还有邻居38岁的寡妇萨马尔·西亚斯的房子。她的丈夫5年前去世,邻居们还不忘补充说是自然死亡。

民防志愿者很快找到了他的尸体。但他们花了两个小时,才找到西亚斯的尸体。

志愿者们还在继续挖掘,扎卡里亚斯的朋友乔纳斯出现了。他看上去很平静,没有恐惧的眼神,没有惊讶,只是点了点头。然后,他买了一些面包就回家了。

他已经意识到发生了什么。首先,他听到爆炸声,其次,扎卡里亚斯没有像平常一样送水来。“现在他也死了。”

“上帝、阿萨德,谁更强大?”

在乔纳斯居住的东阿勒颇最后一栋天主教时期修建的老建筑圣埃利护理之家里,现在还有7位居民。其他的或者逃走或者死了。75岁的乔纳斯是剩下的居民中年龄最小的两人之一。80岁的玛吉·阿纳斯托斯坐在庭院里耶稣雕像前斑驳的树荫下。这里的居民有的已经在此居住了20年,他们原本以为自己能安度晚年。

他们竭尽所能抓住最后的希望,但并不容易。他们的大楼正好位于前线,后面就是无人区。

“没有人真正拿我们当敌人,”75岁的约瑟夫·切迪亚克说。他曾研究神学,现在每周日主持宗教仪式,兼职照顾护理之家两位卧床的居民。“冬天的时候,我爬上屋顶修理水箱,对面的政府军狙击手立刻朝我开枪。我大喊让他停下,之后,情况有所好转,到后来我们还知道了他的名字叫阿布·贾菲尔。”但现在,大家又开始担心了,“因为,贾菲尔被打死了,我们还不认识接替他的狙击手。”

起初,乔纳斯和约瑟夫会将死者放在平板车上,穿越前线,将遗体送回给住在阿勒颇另一区的亲属手中。然而,“现在已经不可能了。”护理之家的居民死后直接埋在中央庭院的花园里。

“地方足够我们所有人,但我们祈求仁慈的上帝能够给我们更多的时间。”约瑟夫说。他的儿子,像大多数基督徒一样住在城市的西部,同样靠近前线。他最小的儿子法迪两个月前被叛军的迫击炮弹打死——这些叛军偶尔还会带面包和茶叶到圣埃利看望住在这里的老人。“我能说什么?”约瑟夫看着天空说。

约瑟夫打开起居室的门锁,指着天花板上的洞说这是冬天一枚迫击炮弹留下的。

“炮击之前半个小时我们还在那个房间里。”他认为能躲过炮弹是上帝的旨意。像城里很多死里逃生的人一样,他能从细小的差异中看到上帝的手笔。

现在,夏末时节,约瑟夫、乔纳斯、玛吉和其他两个居民每天傍晚依然能够在他们清扫得干干净净的庭院里散步,听着两边的士兵们对呼口号。叛军们叫喊“Allahu akbar”;政府军士兵回应“Bashar akbar”。听上去就像一场无休止的争吵,主题只有一个:谁更强大?上帝还是巴沙尔·阿萨德?

5位老人已经能够辨别双方士兵们的方言。乔纳斯说:“一个月前,我们还经常能听到伊拉克人的声音。”玛吉说,“是的,但现在他们都消失了。”约瑟夫补充说,“黎巴嫩人也走了。”

经过两年后,阿勒颇周围的战争似乎有逐渐平息的趋势,这样说可能会让人误解,但前线士兵数量确实在减少。在阿勒颇的前线,双方都不再推进。

“地道战”

周三,上午9点刚过,螺旋桨的声音紧接着爆炸巨响,连墙壁也跟着晃动。在一个歪斜的阳台上,一名男子正在给植物浇水。他朝下面看了看,没有说话。

一阵尘埃随风降落。就在爆炸过去几分钟后,一名全身被白色尘埃覆盖的男子出门打水。他一边轻声地哼着歌,一边擦洗自己的摩托车。“我听到了!”加入了叛军的电工穆辛说。他指的是爆炸前的嘶嘶声。在最后一分钟,他跳进了一栋混凝土建筑的走廊里。他很幸运,因为炮弹掉进了前面的炸弹留下的弹坑里,威力因此减小。穆辛朝现场走去, 右转,数了数旁边庭院里的尸体,遗憾地说,“死了仨。”他指的是他们养的小鸡。

几分钟后,擦洗完摩托车的穆辛回到地下室,和同伴一起分配工作。有的要在沿前线分布的建筑里站岗,其他人穿上长袖夹克,负责挖地道。他们用凿子、锤子、甚至勺子为工具,用钢条撬走大块石头,慢慢地、悄悄地往前挖。他们计划通过地道绕过政府军阵线,或是在下面安放炸弹。他们挖地道也是为了阻止政府军从另外一边挖地道。

“在过去4个月里,我们从地下进攻,占领了一栋建筑,我们这边寸土未丢。阿萨德的直升机控制了空中,但我们控制了地下。”叛军指挥官、前时装店主阿布·阿拉伯说。

政府军听到从地下传来的声音变得越来越紧张。双方都在前线安装摄像机,“但阿萨德的人每天只有两三个小时有供电,”阿布·阿拉伯说,“断电的情况下摄像机无法工作。要电就必须启动发电机,但这样一来他们就听不到地下的声音了。”

阿勒颇最重要的输电线路来自南部的哈马,经过城市东部连接西部。这意味着叛军可以切断整个西部的供电。但如果他们真这样做,政府军完全可以切断整座城市的供电。因此,双方都有自己的底牌,于是他们达成了妥协:双方平均分配电能。

但城市西部居住人口为东部的10倍,于是就造成了东西双方实际供电状况的巨大差异。事实上,自从9月初,市议会的工程师修好了配电站之后,叛军控制的部分社区已实现全天24小时供电。

最后的居民

浇花的老人依然站在阳台上向下看——拉姆·侯赛因·阿卜杜拉现年77岁,是一名造纸工,也是他所在的那条街上最后一位居民。

他并不在乎这种情况持续下去。他说,“只要让我和我的书待在一起!”他的书装满了整间屋子,他每天的时间都花在读书和打扫维护房屋上面。

“3个月前,这里已经遭到过袭击,就在大楼前面。”那里是面包店所在的地方,当时有几十人正排队买面包。直升机出现在空中。也许人们不愿意重新排队,也许根本没有逃跑的机会。无论如何,那天阿卜杜拉一头钻进自己的书里,根本没有感觉到饥饿。炸弹炸歪了他的阳台,还在起居室的墙上留下一个洞,现在他已经用石头把洞填上了。他说,这和运气无关:“只是,我的死期还没到而已。”

在最后一个邻居去世后,他买了一只珍珠鸟来排解寂寞。他教这只鸟唱歌,放磁带给它听。东阿勒颇有一个奇怪的现象,虽然大多数的店铺都关门了或是成了废墟,却有好几个宠物店幸存下来。

虽然听到不远处传来的枪声,但阿卜杜拉毫不害怕。他讲述书里的关于古代君王所罗门、尼姆罗德、艾萨克、约瑟夫等人的故事。谈到那些意图掌控生死的人的妄想,谈到上帝的惩罚,尼姆罗德如何因为傲慢被上帝派遣的蚊子杀死,“不要逃避死亡。”阿卜杜拉总结说。

但上帝没有向阿勒颇派遣蚊子大军。只有政府军的直升机。“但没有关系,”他说,炮弹并非问题所在,“关键是我的死亡日期,这早已注定。”这种想法近乎疯狂,或者他只是要让周围疯狂的世界显得正常一些。

“阿勒颇-阿勒颇游”

几乎没有人对另一半城市流露憎恨。叛军指挥官阿布·阿拉伯说,他和他的人只是在和当局作战,“而不是住在那边的人民。”当然,这并不会阻止叛军朝城市西部发射炮弹和装满汽油的罐头。

叙利亚内战开始3年半之后,阿勒颇地区爆发战争2年后,这座城市已经一分为二。叙利亚政府军控制了西部更为富足的社区,以及位于西部的情报和军事总部。约200万人聚居在城市的西半部,其中有很大部分是从东部逃过去的。

几乎每个人在城市另一边都有亲戚。为了迎合居民探访亲友的需要,就在位于前线的萨拉赫丁甚至有旅行社组织“阿勒颇-阿勒颇游”。这趟跨越城市东西部的旅行直线距离只有600米,乘坐巴士却需要12小时,得从叙利亚北部绕一个大圈。只有那些不在政府情报机构黑名单上的人敢于参加这种旅行团,即使这样依然顾客如云,很难弄到一张巴士车票。

据一位在几周前刚参加巴士旅行团的游客回忆,一路上竟然有46个哨卡。“叛军不关心我们在车上的座位。可是不久巴士进入了极端组织占领区,所有女士被迫戴上面纱,坐到巴士后面,男人坐到前面。每位女乘客必须有丈夫、父亲或兄弟同行,才能外出旅行!”为了解决这个问题,巴士司机临时将几个乘客配成对:“你们俩,你们,还有你们。”

然后进入了政府军领地。“所有人不得不再次变动座位,男人和女人坐在一起,取下头巾,最好是拿一瓶伏特加酒在手上。”

周五,海达里亚社区的临时工们像往日一样聚集在该区唯一的一个交通环岛。阿勒颇人需要请小時工时都会到这里来寻找。这是海达里亚区唯一稍有人气的地方,除此之外,街道空荡荡的,清真寺也早已废弃,即使周五也没有人去做礼拜。

这天早上8点,约有15名男子在环岛上等待着,还有几人坐在停在路边的小卡车里。一名幸存者后来回忆说,他们那天一点声响也没有听到。同一个社区的一名叛军士兵小声嘀咕说,他们一直警告人们不要每天在同一时刻聚集。一名受伤者说,他当然担忧,但是“我得养家糊口”。

早上8点30分,一个桶式炸弹摧毁了3栋建筑、一辆小卡车,11人当场被炸死。救护人员抵达现场时,发现残存建筑物的房顶上也挂着尸体残肢。第12名受害者在医院死亡。医生要求媒体报道不要提到医院的名字和位置:“否则我们可能更频繁遭遇空袭。”

一周后,16人中唯一活下来的只有加入了叛军的电工穆辛。