李鹏的同学圈

尽管父亲早早牺牲,又从小随母亲因革命而四处辗转,但李鹏并未中断接受系统教育,这也使得当时已经参加工作的他,得以被党中央选派出国留学。

而某种意义上讲,这次留学改变了他一生。

胡耀邦过问才解决的“历史问题”

1980年6月22日,在胡耀邦家里,当时已是水电部副部长的李鹏,第一次见到了胡耀邦。

介绍完自己的身世,李鹏对胡耀邦说:“我还有一个问题,就是1948年,中央派了一批烈士子弟和领导干部的子弟,共21人到苏联学习,我在其中。在‘文革中我们被打成苏修特务,至今没有平反。”

“你都当了副部长了,这就是平反了。”胡耀邦说。李鹏回答:“这不一样,在延安审干时,许多同志因为某个历史问题没有结论,还是被审查了。”

胡耀邦听了以后说:“你现在就把21个人的名单开给我吧。”

到苏联留学,是李鹏成长中相当重要的一段经历。

在回忆录中他写道:“全国解放之日已经为时不远……根据党中央的建议,要派遣一批青年到苏联学习,以满足战争胜利以后经济技术干部的需要。”

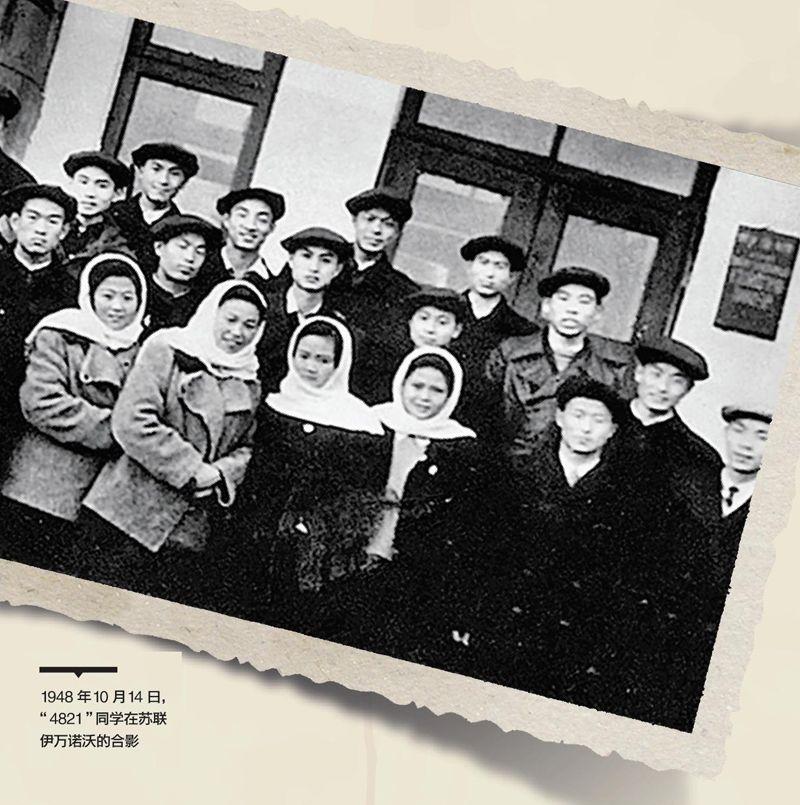

1948年派往苏联留学的这批青年共21人,后简称“4821”。“名单据说是经毛主席亲自批准的,并且以中共中央的名义打电报给苏共中央,请他们支持和帮助。”李鹏后来回忆。

这21个人来自三个方面。

一方面是已经走上工作岗位的人:谢绍明,陕北红军创始人之一谢子长的儿子,李鹏在延安的同班同学;李鹏,时任哈尔滨油脂厂协理兼党支部书记;以及任弼时的侄子任湘和邹韬奋的儿子邹家华。

另一方面是哈尔滨外国语学校中学俄文的学生——校长是东北军区参谋长刘亚楼。这批人中有任弼时的侄女任岳,叶挺将军的儿子叶正大、叶正明,以及叶剑英的女儿叶楚梅。

还有一方面,来自哈尔滨工业大学开设的特别学习班。包括罗西北,罗亦农烈士的儿子;林汉雄,张浩之子,林彪堂侄;贺毅,贺晋年司令员的儿子;高毅,高岗的儿子;江明,高岗的外甥;张代侠,张宗逊的侄儿;杨廷藩,杨琪烈士之子。

另外还有几位同学:罗镇涛,罗炳辉将军的女儿;项苏云,项英的女儿;朱忠洪,王稼祥的外甥也是养子;刘虎生,刘伯坚的长子;崔军,陕北红军创始人之一崔田夫的儿子;萧永定,萧劲光的儿子。

出发前,东北局总务处为他们准备了行装,每人做了一套蓝色的西装,发了一条领带——因为都不会打领带,突击学习了下——另外还有一些衬衣、毛衣,以及日常生活用品。每人还随身带了一些比较有纪念意义的物品和自己的被褥、枕头。“4821”们还带了一些书籍,如《毛泽东选集》,当时只有一本,还有一些小说、笔记本等。

最初,因为时局的关系,苏联政府出于外交惯例,并没安排“4821”们直接到莫斯科学习,而是把他们分配到苏联伊万诺沃市的几所大学,顺便熟悉下苏联大学的生活,补习上大学所需的功课。

李鹏和邹家华、叶正大等六人报名到动力学院,其他人分别去了医学院、农学院和机械学院。

苏联给“4821”们的生活待遇是比較高的,每个月有600卢布的津贴,远远高于其他的苏联同学。另外入冬之前,还为他们每个人量体裁衣,又做了一套西装,还发了一件皮大衣、一顶皮帽和一双毛皮鞋。“走在街上的时候,周围的同学和行人都向我们投来羡慕的眼光,我们感到实在是太幸福了。”李鹏回忆说。

1949年6月,在多方努力下,他们终于得到批准去莫斯科学习。依据个人喜好和志向,他们自主选择了学校——不必经过入学考试,由苏联方面保送。

邹家华、刘虎生、张代侠等同学选择了鲍曼工学院的机械制造专业——1951年后,又有一大批的中国学生到苏联留学,有很多同学也进入了鲍曼工学院,其中一位是宋健,后来担任过国家科委主任、国务委员;另一位是刘纪原,后来担任了航天工业部部长。

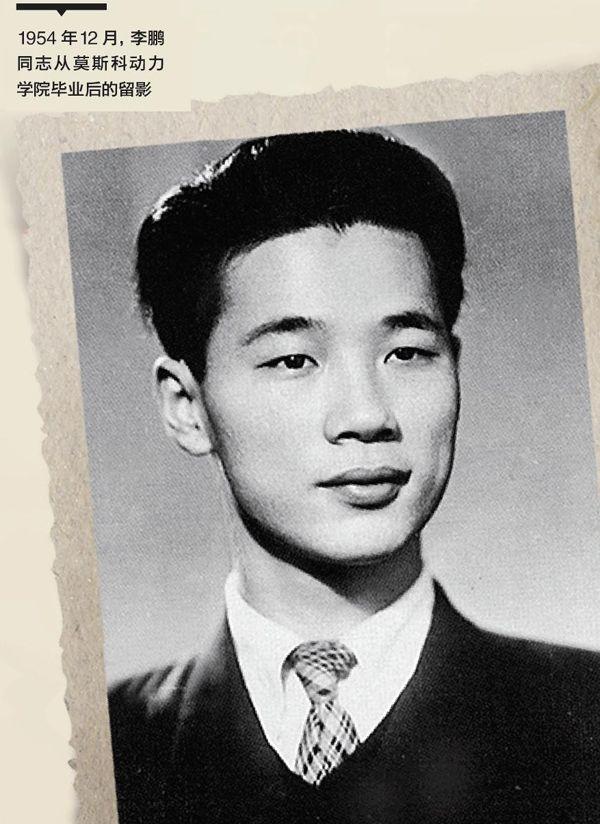

李鹏选择了享有盛名的莫斯科动力学院水电专业,由此为中国电力事业工作数十年。

不过,也是因为这段留学经历,李鹏头上顶了多年苏修帽子,直到胡耀邦过问后,中组部最终给出调查结果:“4821”都应该平反。

水电系的总统同学

在莫斯科动力学院水电系,李鹏学习了五年,同宿舍除了林汉雄(后曾任建设部部长),还有两名苏联同学。在苏联同学的帮助下,李鹏很快熟悉了苏联人的生活习惯,俄语也有了很大进步。只是,让李鹏有些遗憾的是,毕业回国后,他和同宿舍的两位同学失去了联系。

不过,并不是所有的同班同学都忘记了这位后来的中国总理。

1995年6月,李鹏和朱琳到莫斯科访问,回到母校时,一名叫卡兰特的同班同学代表大家做了热情洋溢的欢迎演说,并陪同李鹏在母校参观——上学时,李鹏对他的印象是“每次考试从不准备,却次次拿5分”。

参观过程中,卡兰特跟李鹏谈起了三峡工程,并表示很想参与建设,“把积累的几十年水电建设经验,贡献给中 国”。

“这件事情让我很为难,因为我看到母校还是老样子,没什么变化,看上去他们也不懂得市场经济的概念。”李鹏在回忆录里写道:“我很坦率地对他讲……我们欢迎俄罗斯的有关公司去参加竞标,如果你们中标了,你就有机会到中国来参加这个工程……当然我知道俄罗斯的技术比较落后,但我也不好当面拒绝。”

果然,在三峡工程设备公开竞标中,俄方没有中标,李鹏也没有再看到这位想到中国参加三峡建设的同学。

反倒是一位同在水电系的外国留学生,与李鹏在毕业后见面更多。他就是时任罗马尼亚留苏学生会主席伊利埃斯库。

由于两人都是学生会主席——谢绍明因病提前回国,李鹏被选为“4821”支部书记和学生会主席——所以接触比较多。“我们俩在克里米亚半岛疗养的时候还照过几张照片,我至今还保留着。”李鹏说。

1982年,李鹏担任水利电力部副部长时,访问罗马尼亚,专门和伊利埃斯库见了面。当时,伊利埃斯库是罗马尼亚水利委员会主任。而等到1994年7月,李鹏以中国总理身份再次访问罗马尼亚时,伊利埃斯库的身份变成了罗马尼亚总统。

这次见面,罗马尼亚总统以最高规格接待了老同学,亲自到机场迎接并陪同检阅了仪仗队。不单如此,伊利埃斯库还给老朋友建议说:“我先陪你到康斯坦察去休息,住一天,然后我们再回到首都进行会谈。”

“康斯坦察在多瑙河的出口,靠近黑海,是一个避暑胜地。据说有一座齐奥塞斯库专用的别墅,罗方准备把我安排在那里休息。在批评齐奥塞斯库的时候,这座别墅曾被当做奢侈豪华的典型。我们住进了这所别墅,在我看来,并不像宣传的那样豪华,只能算比较高档而已。”李鹏在回忆录里写道。

伊利埃斯库曾3次当选总统,在任期间和卸任后曾多次访华,每次来华,李鹏都要热情接待他。两位老同学最近一次见面是在2008年9月,伊利埃斯库应中国人民对外友好协会的邀请,以罗马尼亚社会民主党名誉主席身份来访,李鹏和朱琳会见了他并共进午餐。

这次见面,老同学之间聊起了房子。

“我(李鹏)问他:当年访罗的时候,你担任总统,我问你有没有总统官邸,你说没有。他说:是的,我仍然住在原来住的那一套公寓房里,大概有五室一厅吧。我问:这套公寓房你当时准备把它买下来,买没买呢?他回答说:我把它买下来了,我和夫人妮娜早就考虑到罗马尼亚的政局不稳,有一天我们会下台,下台后我们要有个安身之处,因此我们早就把那个公寓单元买下来了。”