萌娃,全社会的娱乐道具 老爸老爸,我们去卖萌呀

张自言

电视综艺有一个“第二季魔咒”:

做得最好的那一季必然是黑马,下一季也一定是下滑的开始。

《超级女声》、《中国达人秀》、《中国好声音》都是如此,《爸爸去哪儿》却是个例外。

它不但有惊人的3亿冠名费,还有和第一季一样惊人的收视率冠军,甚至连“零差评”这个优势也能被保持下来。

从Kimi的小奶音到杨阳洋的瞬间全裸,孩子们换了一茬,观众看的同样都是萌态和温馨,规定的情景设置下,

明星父亲和孩子们亲亲抱抱,互诉衷肠,观众们又哭又笑,第二天还要通过GIF动图不断回味。

就在几年前,真人秀还在绞尽脑汁展示人世间的狗血和奇葩,吵架、动手、拍桌子,最好闹到声泪俱下。

而现在,另一种审美趋势统治了电视,深夜十点打开电视时,

观众需要的是温情、治愈、甜蜜的亲子关系还有恰到好处的卖萌。

这个局面,电视人自己都没有预料到。

挑娃宝典:有特点最重要

在第一季筹备之初,《爸爸去哪儿》团队对节目效果并没有充分预估。现场总导演蒋良曾经告诉本刊记者,他原以为观众对著名的爸爸——例如林志颖——兴趣最大。从以往的经验来看,观众应该爱看明星们的私密生活,重点是光环下的探秘感。很快,他发现没有名气的张亮父子人气极高,不少围观拍摄的人都在狂喊天天:“让我们很欣慰,节目走出了一条不同的路。”当然,林志颖父子也很受欢迎,但原因似乎更在于儿子Kimi。

明星只是一个吸引观众入门的噱头,当剧情展开之后,谁能把萌卖好,谁才是赢家。

和第一季时很难找到明星的局面不同,第二季的《爸爸去哪儿》有了全国认可的品牌,选择面明显扩大。总导演谢涤葵承认,有不少艺人主动想参与节目,但他们筛选时,着眼点主要在孩子,而非明星爸爸的名气大小:“最关键还是看孩子,一定要有童真、有喜感,几个孩子要各有各的特点。”

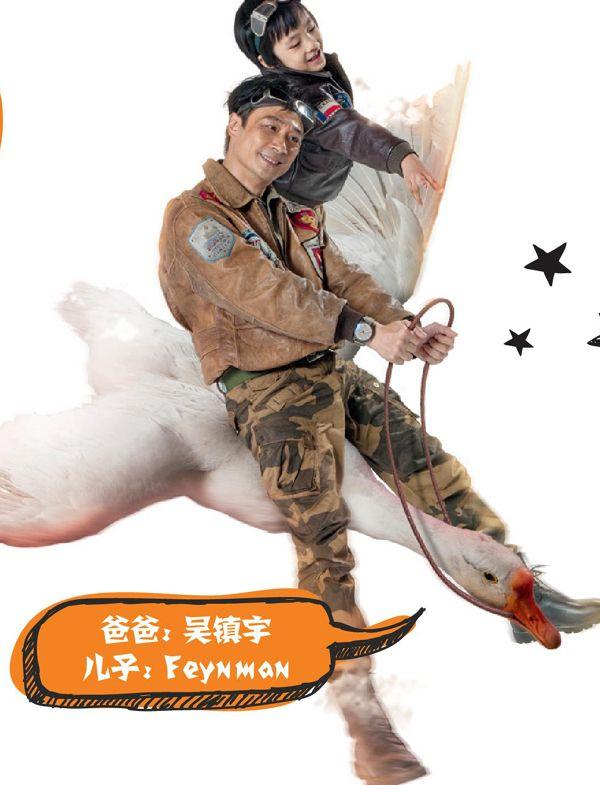

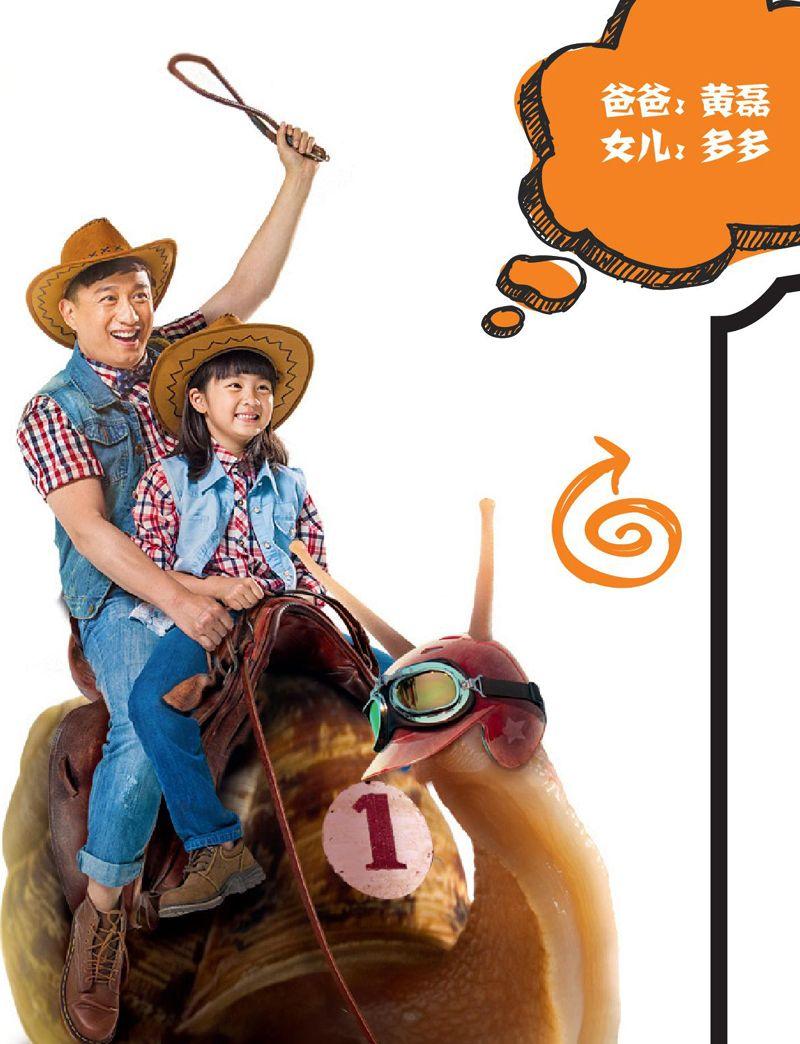

现在的几个孩子中,“萌”的路数各不相同,最高关注度的特征尤其明显,杨阳洋是又冷酷又呆萌,Grace有类似蜡笔小新的外貌,Feynman则直接靠漂亮脸蛋取胜。

积累了经验之后,导演组对“萌”练就了超强敏感度。曹格参加《我是歌手》录制了家人祝福环节,他的一双儿女因此露面,《爸爸去哪儿》团队立刻发现了极具喜感的包子妹,由此开始和曹格家庭接触。曹格原本和经纪人商量的结果是要上节目就两个孩子一起上,以免他们的成长过程产生差异;恰好导演组观察的结果也是邀请两个孩子一起。事实证明节目方的判断完全正确,正是兄妹俩的关系有戏剧化进展,哥哥的忍让和妹妹的机灵犀利相互衬托,完成了第二集节目最大的看点。

“有特点最重要,其次是长得可爱、有镜头感。”谢涤葵这样总结“挑娃宝典”。

在萌娃面前,名父们的光环不再那么重要,他们的作用在于和孩子互动:“父子组合要产生化学反应,我们选择爸爸和小孩的时候,对他们的关系、一起成长的过程要有预想,他们在节目中会出现什么状况,几个人物关系是什么走向,性格上如何差异互补?这些都要考虑的。”谢涤葵说。

所谓“化学反应”,去年最成功的张亮父子是最好的示范。蒋良分析:“张亮那种性格,很讨观众喜欢的……这么高大的男人对小孩有一种这么细腻的爱,一早起来,他就想到小孩吃什么,这样的感觉,对女性观众有巨大的吸引力。”

那种吸引力叫做“有爱”,也是卖萌的一种。不展露攻擊性,不会怒吼和伤害,沉浸在照顾孩子和做饭里,让女人幻想他的无限温柔。时代需要这样的男人。卖这种萌,光靠帅哥不成,必须要通过孩子来完成。

第二季的五位星爸们也都不约而同地走上类似的卖萌道路。黄磊爱做饭、爱女儿本来是身为演员的小小花絮,现在被升级为最大光辉点;昔日青春偶像陆毅在镜头前任由女儿摆弄把玩,引得女粉丝们惊叫连连;连冷酷的吴镇宇最近也变成了晒娃狂魔。

戏剧化卖萌

在本刊记者采访的多位国内真人秀从业者中,认为自己有失误的,无一例外地都提到了“故事线索”这个问题,而他们公认,《爸爸去哪儿》故事和戏剧冲突都是极其清楚的,堪称行业最高标准。

谢涤葵团队最早做的是湖南卫视《晚间新闻》。1998年到2008年期间,《晚间新闻》是行业奇观,因为这是一档高收视的新闻节目。同样是真人秀导演的M,在学生时代就对当时的《晚间新闻》印象深刻:“就是湖南乡间那些事情,画面不好看,但是他们就能拍得特别有意思。大家做新闻还在强调几个W的时候,谢涤葵团队的晚间新闻就有悬念,用镜头语汇把土新闻处理成悬疑剧。”2006年开始,谢涤葵团队投入拍摄《变形计》,积累了大量户外拍摄的经验。这两个履历成为《爸爸去哪儿》成功的先天优势,前者是关键。户外拍摄可用大量体力付出找经验教训,而从现实里获取素材讲故事,非多年磨炼无法得到精髓。

为了完成治愈和卖萌的任务,综艺节目还需要用情节线索来衬托出“萌”的极致,《爸爸去哪儿》能够做到完整的故事里有前因后果的“萌”。第一季里Cindy从爱哭鬼变成“女汉子”,就是最典型的示范。

“戏剧化卖萌”原则从挑人时就开始起作用。直觉让谢涤葵很快做了邀请吴镇宇的决定:“平常在电影里演变态的一个人,我就想看他在生活中如何带小孩,这种东西是充满悬念的,他展示出最真实的状态就好。我们没有跟他做过任何的沟通。”吴镇宇表现不俗,开启了另外一种“萌”的范式,他对儿子的亲密举动被调侃为“宝贝,你过来,爸爸保证不砍死你”,父子二人的人气却急速攀升。除了个人性格戏剧化外,《爸爸去哪儿》不挑选类型重合的爸爸和宝贝,他们的理念是让五组家庭展现不同属性,碰撞出剧情。

和韩国综艺一样,《爸爸去哪儿》也有专门的编剧,负责设计节目的流程和任务,但这些任务里具体会发生什么内容,则看爸爸们的表现。任务设计会根据艺人家庭的不同属性来更改。第二季里的爸爸们除了杨威都会做饭,编剧就放弃了做饭的卖点,而是用顶碗、进蜜蜂房这些高难度任务来让爸爸们展示性格,等待他们“出状况”。

某卫视的真人秀制片人表示,《爸爸去哪儿》以设计精密在行业闻名。以第一季中的“挖泥鳅”任务为例,泥塘有多大,放多少泥鳅,是节目组反复计算后的结果。既不能让泥鳅太多,挖泥鳅任务太简单,也不能让泥鳅太少,过程一直很无聊:“观众是喜欢看萌,琐碎的萌点也是转发率最高的东西。但设计出萌点让观众记住是很难的。”

谢涤葵对真人秀的戏剧性很有信心,当他认为某一集效果好的时候,理由是“比电视剧精彩”:“电视剧很多都演得很假,但是小孩子的本色表现就很好,相当于小偶像剧,比那个还真实和搞笑。”他不赞成所谓“真人秀塑造性格”的说法:“我们的编导都是小姑娘,怎么有本事掌控那些大男人?”

残酷的审萌哲学

喜欢萌娃看似是一种单纯的原始驱动,但细究观众在这其中的选择,有时候很残酷。某档明星亲子节目邀请到了不那么好看的明星宝宝,“长得丑”这样的吐槽扑面而来。电视是视觉产品,外表不萌,首先就被踢出了卖萌产业,家长痛心疾首地心疼孩子也于事无补。

李小鹏的女儿奥莉是一个符合卖萌审美的正向极端。她几乎没有语言能力,性格特征以害羞最为明显,但观众们给了她最强烈的回报。她什么都不用做,只是静静地给眼神、坐着、吃东西、要拥抱,就足够颠倒众生。

黄磊的女儿黄多多由于美貌一直高人气,是呼声最高的第二季人选。但是,上节目时观众才发现,她已经八岁了。当多多警惕地面对“喜欢爸爸还是喜欢妈妈”这种逗孩子问题时,居然有观众提出,讨厌她那一瞬间“反感这个问题的眼神”;黄多多独自去买菜时已经知道提防陌生人、保护好弟弟妹妹,并不是人人都能欣赏这种优点,不喜欢她的人说,她已经太有心机了,不可爱。这背后的潜台词是,可爱应该是不谙世事的懵懂,而不是八岁时早慧的成熟。Grace条理清楚、信心十足地跟哥哥吵架,网上的评论说:“她小孩的身体里住着大人的灵魂,这样真的好吗?”

观众需要的“萌”和家长看孩子是两个需求,家长乐见孩子的懂事和长大,而观众则相反。“萌”更多的是一种动物性,贪吃、爱玩、不明事理、单纯地依赖父母,都在其中。孩子长大了,就不再是百分百卖萌动物。

BABY打败BEAST

在第一季的《爸爸去哪儿》播出之前,谢涤葵对节目并无十足把握:“当局者迷,我本身的心情是一波三折的,刚开始接了这个项目,看了之后觉得没有非常强烈的信心,就是感觉好像还不如《变形计》好看呢。没有《变形计》的那种冲突这么强烈。”

《变形计》号称“生活类角色互换节目”,寻找有社会议题的两个人物,安排他们“互换人生”体验对方的生活,拍摄中途经常发生少年打架、挡镜头,发脾气说“不拍了”这些事情。而在相当长一段时间里,中国电视对“好看的真人秀”就是这样的认知:要么发脾气吵架,要么情绪崩溃痛哭,一切都是“非日常”的戏剧元素,上演活体故事会。

回顾一下《爸爸去哪儿》诞生之前的热门真人秀往事就能发现差异。1998年龙丹妮创立的《真情》让普通人讲情感故事,久而久之,国内的情感倾诉节目发展成“知音故事”大集合。选秀热潮中,看点本该是选手,竞争之下各档节目都使出选手吵架、评委掀桌的戏码,柯以敏和杨二车娜姆在重庆卫视一档选秀上双双暴怒痛哭,该节目被广电总局叫停。2010年相亲节目走红,最出风头的女嘉宾都要经历离奇、雷言雷语,整容女、拜金女最抢眼球。《中国达人秀》《中国好声音》这类导师挑选手的节目,被观众调侃为“没有好故事,怎么好意思”,选手痛说家史是规定动作。

这样的惯性思维下,《爸爸去哪儿》是全行业的黑马。不仅制作团队对这档节目没底,广告商们更难以理解。一个为人津津乐道的例子是,《爸爸去哪儿》开播前广告位根本卖不动,某品牌原本是赞助商,但到了拍摄现场走一圈,发现每个孩子都在哭,觉得节目肯定不会好看,临阵脱逃,结果让后来的冠名商捡了棵大白菜。原赞助品牌的撤单决定也很容易理解:在此之前,观众没有看过任何“卖萌”的节目,制作方甚至无法一句话概括出自己要做什么,如果是“夫妻打架”、“争夺奖品”、“选手比赛”这些,人人都能想象出轮廓,以狗血程度来猜测受欢迎程度,但小清新而琐碎的“卖萌”,无人能想象出这种需求的前景。

但事實证明,这种做法的市场大得惊人。现在,多家电视台都在调整审美走向。

《花样爷爷》用老爷爷来卖萌,导演商辉告诉本刊记者,放大旅行中的哪部分情绪,是团队认真讨论过的。

“在欧洲拍摄是有不愉快的部分,因为四个爷爷(曾江、秦汉、雷恪生、牛犇)来自不同地方,生活习惯都不太一样,以前也不怎么认识,一下子被聚到条件一般的民宿里,肯定有磨合过程。那么到底是放大这部分,还是做得温馨一些?这是整个导演团队一直在讨论的问题。”《花样爷爷》有韩国原版节目的人马参与制作,中方多次跟韩方开会讨论,剪出样片来在组织内部观摩、开意见恳谈会等。经过多次论证和修改,最终定下的基调是温暖、幽默、感动。“这是多方测评的结果”,商辉说。

同样的情况也出现在《爸爸回来了》。《爸爸回来了》的主线是妈妈不在家的时候爸爸怎么做,最后妈妈会回家验收成果。这个框架下,如果要做狗血的窥私,制作方大可以挑选单亲家庭和有矛盾的家庭,这种选项的确出现过,但被放弃了。制片人岑俊义说,在节目筹备时定下的方向就是“温情”。“表现爸爸和小孩的亲子感情,越足越好。”这是节目运作的指挥棒。因此他们寻找的明星家庭是“完美的,夫妻感情好的”。宣传时岑俊义则明确告诉推广部门:“这档节目不需要炒作點,也不想看到负面新闻,就要所有都正能 量。”

对于多年来绞尽脑汁制造狗血的国内电视人来说,卖萌审美的流行不失为行业的一个小小喘息。真人秀导演M表示,他本人对过去的制作方式也感到疲惫:“唱歌的人就要特别惨,明星集体活动要闹不和,真人秀一定要设置反转的故事桥段,时间久了观众也有厌弃这种方向的趋势。”

在岑俊义的学生时代,他就知道国外电视行业里一直有3B原则:Beast、Beauty、Baby。Beast指戏剧冲突强烈,国内流行过的狗血、吵架等元素也算在其中;Beauty指美女元素;Baby自然就是有孩子的元素。中国电视综艺真正的历史并不长,真人秀只发展了短短23年,前两个B都出现过,而Baby元素此前有过一些尝试,例如口碑不错的《饭没了秀》,但影响力有限。直到《爸爸去哪儿》模仿韩国将明星的孩子引入节目,才真正让中国电视明白“Baby”元素是怎样一种作用。

中西方电视文化的差异也逐渐被国内电视人所了解。商辉的感觉是,西方真人秀更强调对抗和冲突,而东方的电视节目,尤其是近两年风靡的韩国综艺,展现的是卖萌、温情。

这当然跟不同文化的下的观众需求有关。国内曾经出现过一些户外生存挑战节目,模仿的是荷兰的《老大哥》和美国的《幸存者》,把选手放在极端环境下不间断跟拍,如广东的《生存大挑战》,但这些节目都以失败告终,中国观众并没有欣赏这些极端厮杀的喜好,一则太残酷,二则全民对野外探险都缺乏兴趣。在此后引进西方真人秀时,国内创作者们都需要做出一些本土化的改动,选秀节目增加人情互动就是一种。现在,韩国的小清新综艺在整体上都为国内电视提供了另一个模仿的范本。

社会也在为卖萌经济提供土壤。《爸爸去哪儿》第一季走红时,岑俊义在一些行业讨论里听到了“80后育儿潮”的概念,完全富足条件下成长起来的一代人都开始当父母,这导致社会对育儿和孩子都有一个全新的观念,晒萌成为潮流。大都市的竞争压力也被认为是卖萌经济的另一个原因,成年人需要“治愈系”电视节目的抚慰,和年轻的父母不同,单身男女在收看萌娃节目时,是把自己代入了孩子的角色。第一季《爸爸去哪儿》播出张亮照顾王诗龄桥段后,微博上最热门的话题是“张亮我想跟你睡”,话题说明是:“张亮我想和你睡,像个小萝莉一样,跟你聊天,听你讲笑话,安安稳稳进入梦乡。”这并不是传统意义上的女孩花痴偶像,而是一种主动把心理年龄降低、寻求安全感的幻想。

这场卖萌大潮中,每个电视节目都学会了中学生聊天一样幼稚的字幕、不断跳出非主流颜文字和网络表情;演艺圈的生态因此改变,结婚有孩子变成明星的加分项。萌娃,是全社会的娱乐道具。