作为集体记忆的城市及其保护

张松

作为集体记忆的城市及其保护

张松

通过分析城市作为集体记忆的文化价值,重新思考历史保护的社会意义、以及在维持城市活力和多样性方面的重要作用,探讨城市保护的原真性和完整性原则,如何管理“活的遗产”历史城市的“变化”问题,倡导以民为本、切实改善民生的城市保护实践,并逐步实现历史环境的可持续保护。

集体记忆,公共历史,管理变化,城市保护

国家自然科学基金资助项目(51378351)

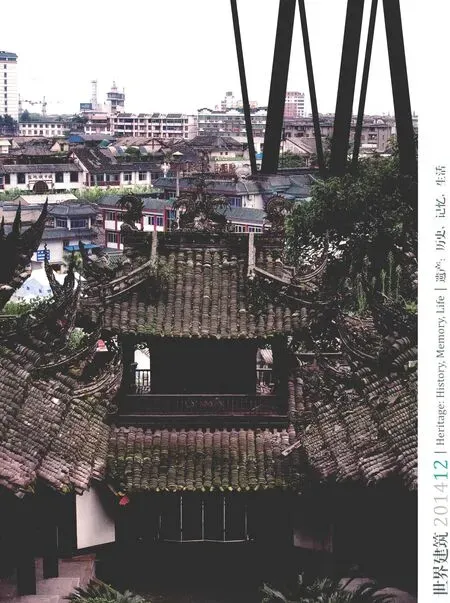

1 作为集体记忆的历史城市

“记忆”(memory)一词,既是一个比较简单的日常用语,又是一个相当深奥的专业术语,它反映了多层含义,首先是指人们回忆过去的能力,即归属于大脑的一种功能,属生理学范畴;记忆,当然也指被回忆的某种东西——一个人、一种情感、一段经历——的一个更抽象的概念。

科学家主要对大脑的物质结构和记忆的过程感兴趣,而人文学者则更多关心记忆的结果。不同学科的研究结果表明:记忆的这两方面似乎是不同的,但它们却密切地交织在一起。即使是记忆能力,也与记忆的对象、环境和实践积累有着相当密切的关系。而且,记忆有其自身意愿或者说任意性,正如荷兰作家西斯·诺特波姆(Cees Nooteboom)在其诗作《仪式》(Rituals)中所言:“记忆像一条狗,躺在让它怡然自得的地方。”人失眠时的情形,就是因为记忆的出现如同一只赶也赶不走的小狗一样。

人类生活的丰富性依赖于我们记忆过去的能力,与此同时,我们也痛苦地意识到我们的记忆是有选择的和脆弱易变的。一般认为记忆属于个体官能,不过有些思想家认为,人类存在着这样一种东西,它叫做集体记忆或社会记忆。法国社会学家、涂尔干学派传人莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs),在他最具开创性的著作《论集体记忆》中指出,“集体记忆(collective memory)不是一个既定的概念,而是一个社会建构的概念。”人的记忆依赖于社会环境,通常人们正是在社会之中才获得了他们的记忆的;也正是在社会中,他们才能进行回忆、识别和对记忆加以定位。他强调,集体记忆具有双重性质,既是一种物质客体、物质现实,比如一尊塑像,一座纪念碑,空间中的一个地点;又是一种象征符号,或某种具有精神涵义的东西,某种附着于并被强加在这种物质现实之上的、为群体共享的东西。

德国思想家瓦尔特·本雅明(walter Benjamin)对空间具有特别的敏感性,他认为:城市是人们记忆的存储地,是过去的留存处,它的功用中还包括储存着各种文化象征。这些记忆体现在建筑物上,而这些建筑物就此具备的含义便可能与其建筑师原本的意图大为不同了……因为建筑物表明了集体性的神话。要理解这些神话,就得解开或摧毁现有解释和传统,把种种相互冲突的要素并置一处。即便是废弃的建筑物,也会留下种种痕迹,揭示出以往各时期的种种记忆、梦和希望。

集体记忆是社会力量的一个源泉。正因为如此,过去在世界各地大都通过博物馆来收集保存前代文明的物质证据,而艺术画廊则展示着一些图片,其隐秘的象征回荡着文化的记忆。此外,仪式性舞蹈、宗教礼仪、歌谣和神话的模式为更古老的信仰提供了始终变化的反映。现如今,城市作为数代人的奋斗结晶在大地上层积下来的文化记忆,是一种社会存在,也应当和必须作为文化遗产或集体记忆进行保护。

另一方面,正如著名作家米兰·昆德拉在《笑忘录》中所写的,“消灭一个民族的第一步就是要消除有关这个民族的记忆。销毁与之相关的书籍、文化和历史。然后再找人撰写新的书籍,创建新的文化,制造新的历史。不久之后,整个国家就会忘却现在事情是怎样的以及原来事情是怎样的。”历史上,战火对城市的毁灭,可以说是对城市居民和城市内在的结构组织进行蓄意打击,旨在消灭城市的交流、文化分享以及公民价值。二次世界大战中,我国一些历史名城在战火中并没有像欧洲城市那样遭到大规模的毁灭性破坏,但现在发生的大规模建设性破坏,对城市已造成了与战争破坏类似的文化记忆的毁灭。

2 公共历史与城市多样性

公共历史学(public history)是当代史学研究的一个新领域,兴起于1970年代中叶。1960年代的社会运动改变了“精英史学”的研究方向,人们开始关注劳工、妇女、少数民族等“非主流人群”,社会文化史研究开始注意普通人的平常生活。公共历史学除承担传统史学的任务之外,更加关注史学在当下发挥它的功能和社会影响,包括文化资源和历史遗存的整理、保护、利用和传播。

公共历史学基本观念,让人们更多地关心日常生活中的历史文化和审美追求,注重对城市多样性维持和保护,城市文化的魅力来自具有不同特征的场所力量,这种城市空间环境中的文化积淀和差异性正是城市活力的源泉。从历史保护的角度看,随

着时间的推移,在时间轴上保护的对象不断向当今延伸,不再像过去将历史久远放在第一位考量;从保护对象的类型看呈现多样化的特征,晚近的普通建筑、历史住宅等世间遗产受到越来越多的关注。

事实上,在世界文化遗产保护领域,受到欧洲历史保护思潮的影响,早在1960年代就已经开始关注和倡导保护更多的与公共历史和日常生活相关的历史环境。1968年11月,教科文组织(UNESCO)《关于保护受到公共或私人工程危害的文化财产的建议》中,就明确规定:“文化财产”包含:(1)不可移动之物体,无论宗教的或世俗的,诸如考古、历史或科学遗址、建筑或其他具有历史、科学、艺术或建筑价值的特征,包括那些仍以真确形式存在的、传统建筑群、城乡建成区内的历史性住区以及早期文化的民族建筑。它既适用于地下发现的考古或历史遗存,又适用于地上现存的不可移动的遗址。文化财产一词也包括此类财产周围的环境。(2)具有文化价值的可移动财产,包括存在于或发掘于不可移动财产中的物品,以及埋藏于地下、可能会在考古或历史遗址或其他地方发现的物品。同时还规定:“文化财产”不仅包括已指定和已登录的考古学遗址、历史古迹和建、构筑物,而且也包括未登录或未分类的古代遗迹,以及具有艺术或历史价值的晚近的遗址和建筑。

1987年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第八届全体大会通过的《保护历史城镇与城区宪章华盛顿宪章》指出:“历史城区,不论大小,其中包括城市、城镇以及历史中心或居住区,也包括其自然的和人工的环境。除了它们的历史文献作用之外,这些地区体现着传统的城市文化的价值……这些文化财产无论其等级多低,均构成人类的记忆”。

由于历史的原因(1960年代之前我们几乎与世隔绝,1980年代后对外开放来不及全面吸收),国内对这些先进的保护思想观念真正理解和贯彻执行还很有限。从表面上看,我国历史文化名城保护制度的设立已经30余年,起步并不算晚。然而,与城市保护的先进国家相比,就会发现名城保护的对象还是相当有限,保护措施往往是消极和被动的。在保护法规、公共政策等方面与欧美国家相比依然存在较大的差距,而且曾经与历史名城和历史街区保护关系密切的城乡规划,伴随保护与开发的矛盾加剧,似乎有渐行渐远的趋势。在现实生活中,“建设性破坏”一直是我国城市遗产保护面临的主要威胁,一些违反法规、规范或管理程序的开发建设行为,直接对文物古迹和历史环境造成了无法挽回的损失。而首当其冲的就是那些保护地位不高的“不可移动文物”和保护身份不够明确的历史建筑、历史街区。

3 遗产保护的原真性与完整性

相对于大拆大建对文化遗产造成的“建设性破坏”,近年来兴起的“复古”热潮,又给历史文化名城带来了“保护性破坏”。在城市遗产保护依然举步维艰的情况下,从聊城、大同、开封,再到台儿庄、凤凰,一个个历史名城、名镇加入到古城复兴的行列中。拆真造假、拆旧建新,在制造“假古董”等人造景观的同时,也对真实的历史环境与多样的文化生态造成了直接破坏和不当干预。

出现这样一些普遍现象的原因比较复杂,主要包括历史街区保护理念理解偏差过大、保护工程前期研究及评估分析不足、历史街区保护价值判定失误、很少采取居民参与的自下而上保护方式等。众所周知,历史街区保护的基本原则要从维护历史遗存的原真性、传统风貌的完整性和街区生活的延续性出发,采取适当的整治改善措施并适度调整街区的功能与业态。那些对历史街区进行过度改造的商业化开发模式,事实上,已经严重违背了遗产保护的原真性(authenticity)和完整性(integrity)原则。

按照《世界遗产公约操作指南》(2013年版)第82条规定:基于文化遗产的类型及其文脉关系(cultural context),如果其文化价值(按照申报标准文本中得到认定)是真实的,通过各种属性特征(attributes)包括:形式和设计,材料和物质,用途和功能,传统、技术和管理系统,区位和环境,语言和其他形式的无形遗产,精神和感受,以及其他内外在因素的传达是可信的,其属性则可以被理解为符合原真性条件。

第88条规定:完整性是文化和/或自然遗产以及其属性特征(attribute)的整体性和完好性的一种量度。审查完整性的状况,需要从项目的以下各方面进行评估:(1)包括传达其突出的普遍价值的必要的全部元素(elements);(2)有足够的大小以确保完整传达涉及涵盖项目全部意义的特征和进程;(3)因开发和/或疏忽所带来的不利影响。

在文化遗产保护领域,虽说对遵循原真性与完整性原则有了广泛的基本认同,但由于历史原因和文化背景的差异,在实际操作层面依然存在巨大的偏差。例如,历史街区保护整治需要遵守传统风貌的完整性,但一些街区整治却是在追求街区风貌的“完美性”,将众多一般民居和普通建筑拆除改建为风格统一的新的传统风貌建筑,还有将居民彻底清空、进行商业开发或绅士化改造的做法。

显然,原真性和完整性既包含基于文化观念和文脉关系的主观评判,更需要从遗产资源的有形和无形的方方面面进行科学评估分析。但是,无论如何,那些随心所欲的打造,“复古”“造古”和“创古”做法,以及理论上说一套、实际上做一套的行为,都不是真正的科学保护。真正的历史街区环境风貌是不同时期、不同生活方式所孕育出来的生活景观(living landscape),与复古打造的“形似”建筑群相比,具有深厚的历史文化积淀。因而,在历史建筑保护和环境整治过程中不同时期的历史特征应尽可能地保留,而不是为了再现某一时代的“辉煌”或追求“完美”的景观效果,通过重建方式来形成风格统一的仿古街景。

此外,历史建筑,当然包括文物建筑在内,其原真性和完整性评估,与历史街区和历史城市的原真性和完整性评估标准是存在一定差异性的,其特征、元素、关联因子及其考量方式等也应有一定的不同,这也是需要特别注意的方面。在各地大规模开展的所谓古城“复兴”工程中,城市官员往往不懂得城市起源的真正含义。按照雪伦·朱津(Zukin)在《裸城》一书中的观点,“起源”指的不是哪群人最早定居在某个邻里;这种事不仅难以考证,也很荒谬,因为每个城市都建立在层层叠叠的历史迁徙上。“起源”暗示的是一种让人能在该城市落地生根的道德权利。这是能居住在某个空间的权利,不只是将它当作经验来消费。就这层意义而言,纯正性(即原真性)并不是苏荷区历史建筑的舞台布景,或是时报广场的灯光秀;它是一种生活和工作的持续过程,日常经验的逐步累积,一种周遭居民和眼前建筑明天依然会存在的期待。反之,当这种连续性中断时,城市就丧失了灵魂。

4 如何管理文化遗产的“变化”

城市是人们居住生活的场所,作为一个有机的生命体,变化是其基本特征。城市又是文化的积淀和文明的成果,是历史上物质生产和智慧创造的结晶。因此,对于有人居住和生活的历史城市这样的活的遗产(living heritage),这其中所表现出的“各种关系和动态功能”也应当得到良好的维持和有效的管理。正如凯文·林奇所言:“为了现在及未来的需要而对历史遗迹的变化进行管理并有效地加

以利用,胜过对神圣过去的一种僵化的尊重。” 实际上,历史城镇物质形态的变化是不可避免的,“一个不能改变的环境会招致自身的毁灭。我们偏好一个以宝贵的遗产为背景并逐步改良的世界,在这个世界人们能追随历史的痕迹而留下个人的印记”。

历史环境保护或城市保护(urban conservation),是针对遗产变化所进行维护与管理的持续过程,而不是简单划定几片历史街区就完事大吉的,需要寻找适当的方式保持并适当提升历史环境的品质。管理变化(managing change),就是在发展经济所导致的变化与保护需求对物质环境所做的限制之间寻求平衡。问题的关键是允许变化的程度和规模,以及与城市街区历史特征相适应的控制方法。

伴随着经济全球化和快速城市化,城市保护面临的局面日益复杂,包括快速城市化对场所感和社区认同的威胁、超强度或胡乱进行的开发行为、全球变暖等气候变化、不可持续的资源消耗,等等。历史文化名城的价值在于,随着时间的推移能够保持物质肌理的连续性和活力,以及伴随更广泛的演化和变革还能够维护并传承这种连续性。反思近年来国内历史街区的角色变化,紧密结合社会经济发展和城市保护策略是十分必要的,需要以可持续的方式维护历史性城市景观。对遗产资源变化的管理,需要有效的控制管理和具体实施措施。

对历史建筑和历史街区的保护、维护、修缮、整治和改造,涉及到在各种竞争性的需求间进行选择和判断。在迫切需要的改造(必要的变化)与保护(防止变化)之间存在着一种无法改变的紧张状况,二者之间的关系必须协调起来。历史街区场所精神(genius loci)的连续性及其发展是历史街区保护设计的重要着眼点。历史街区空间特征的延续以及视觉特性的保持都依赖于街区物质肌理(physical fabric)的保护整治。保护整治所面临的主要挑战是:“在不诉诸伪造历史和文物的情况下保护和修复物质空间,历史的延续性才能真正得到维持”。

5 基于社区记忆的城市保护

历史城市的真正复兴,应当包括物质肌理的维护改善、历史环境中的经济活动的繁荣、以及社区公共领域的振兴。一个真正有效的和正常运转的历史街区应当是自然的和赋有活力的,而不是提供受人雇佣的演员进行表演的舞台。因此,我们要做的城市保护,包括历史街区保护,应该是基于社区记忆的,有居民参与的、并按照尽可能多的保留集体记忆的理念来推进。

欧洲的城市保护比我们先进,不只表现在时间上他们做得早,更在于其保护理念的先进性。早在1970年代,欧洲城市就开始推行的“整体性保护”(integrated conservation),将历史保护必须作为城乡规划中的重要目标,从法律、管理、财政、技术等多方面为实施整体性保护提供支持,比如地方政府用于历史中心区的预算至少应与新建项目的预算持平,同时改善建筑遗产管理、传统技术和手工技能方面的就业前景,基于社会公正去处理历史城区的衰退问题,而不是让那些较贫穷的居民简单搬离。并且,政府必须采取有效措施避免出现土地和财产的投机行为,维护历史地区的社会和谐与稳定。

2012年11月,在《世界遗产公约》40周年纪念活动的最后一站——京都大会上,通过了《京都愿景:呼唤行动》的文件,再次强调保护世界文化和自然遗产是可持续发展的基础,因为遗产是社区与环境之间持续动态的相互作用的结果。UNESCO特别倡导推进以民为本的保护(people-centered approach to conservation),将“世界遗产战略”由“4C”改为“5C”,即在可信度(Credibility)、保护(Conservation)、能力建设(Capacitybuilding)、沟通(Communication)的基础上增加了社区(Community),强调当地民众对世界遗产及其可持续发展的重要性。倡议各国在制定今后的发展目标时,应综合考虑环境、文化、社会经济需求,让地域社会、原住民、专家、青年等参与遗产保护的全过程之中。

可持续发展战略要求保护现有各种资源,积极保护和可持续保护管理城市遗产是可持续发展的必要条件。将保护对象看作是一种有限资源的观点,与生态和经济意义上的可持续性非常接近。保护文化遗产“将尽可能多的意义传承给后人”的目标,与可持续发展的理念不谋而合。在城市保护中如果没有可持续的概念,只是考虑当下使用者的利益,那么随心所欲地改变保护对象也就成为了天经地义的举动。

如何通过城市保护切实改善旧城居民的民生问题,是今后我国城市转型发展过程中将面临的巨大挑战。由于历史欠账太多,保留下来的历史街区设施老化、建筑破败、人口老龄化程度高,等等,如原国家文物局局长单霁翔所言“众多文物古迹无法有尊严地存在”,自然就更不用说历史建筑和历史街区了;另一方面,目前各地的棚户区改造声势浩大,范围在不断扩大蔓延之中,一些经过多年努力幸存留下来的历史街区,可能难以逃过这次“棚改”劫难。

历史城市是共享资源,是社会的经济财富,学习和享乐的文化资源。应当将其作为发展的资本,有效管理和可持续保护利用。保护和延续城市历史风貌和文脉肌理,与改善和提升其中的生活环境条件不可分离,城市保护的社会意义在整个过程中不应被忽视。人,或者说由人形成的社会关系应当作为城市保护的核心问题对待。正如雪伦·朱津所指出的,正是“这种社会多样性,而不只是建筑物和功能使用的多样性,赋予了城市的灵魂”。

[1] 帕特里夏·法拉,卡拉琳·帕特森. 记忆(剑桥年度主题讲座). 户晓辉,译. 北京:华夏出版社,2006.

[2] 莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆. 毕然,郭金华,译. 上海人民出版社,2002.

[3] 布赖恩·特纳. Blackwell社会理论指南(第2版)李康,译,上海:上海人民出版社,2003.

[4] 雪伦·朱津. 裸城:纯正都市地方的生与死. 王志弘,等译. 台北:台湾群学出版公司,2012.

[5] 张松. 历史城市保护学导论——文化遗产和历史环境保护的一种整体性方法(第二版).上海:同济大学出版社,2008.

[6] 史蒂文·蒂耶斯德尔,蒂姆·希思,塔内尔·厄奇.城市历史街区的复兴[M]. 张玫英,董卫,译. 北京:中国建筑工业出版社,2006.

[7] 萨尔瓦多·穆里尼奥·比尼亚斯. 当代保护理论. 张鹏,等译. 上海:同济大学出版社,2012.

[8] UNESCO World Heritage Centre. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris:UNESCO World Heritage Centre, 2013.

[9] English Heritage. Conservation principles: policy and guidance for the sustainable management of the historic environment,London:English Heritage,2008.

[10] UNESCO. Recommendation on the Historic Urban Landscape,Paris:UNESCO General Conference,2011.

[11] UNESCO. The Kyoto Vision: A Call for Action,Paris:UNESCO World Heritage Centre,2012.

City as a Collective Memory and Urban Conservation

ZHANG Song

By analyzing the cultural value of the city as a collective memory, and rethinking the social significance of historic preservation and its important role in maintaining the vitality and diversity of the urban life, this paper discusses the authenticity and integrity principles in urban conservation. It explores the management of changes in historic cities as a living heritage, advocates for the peoplecentered conservation approach to effectively improve living condition of the local residents, and aims to gradually realize sustainable conservation of historic environment.

collective memory, public history, managing change, urban conservation

同济大学建筑与城市规划学院

2014-11-03