代谢性酸、碱平衡紊乱时量化肺代偿能力的数学模型

王桂杰 李 新 张海鹏

人体内的酸碱平衡紊乱是不容忽视的问题,它的发生率很高,许多疾病都可并发酸碱平衡紊乱,而一旦并发酸碱平衡紊乱,必将加速原发疾病的恶化,不仅直接影响疾病的预后,甚至能导致死亡。在代谢性酸、碱平衡紊乱的情况下,肺的代偿能力往往是酸碱平衡紊乱发生发展的关键因素之一,因而对某个已发生或有可能发生代谢性酸碱平衡紊乱的患者,正确评估其肺的代偿调节能力,对个性化地诊断和防治代谢性酸碱平衡紊乱具有重要意义。

但迄今尚没有定量描述肺代偿能力的指标,为此,本文首先引入了“顺应性”这一物理量,将其作为衡量肺代偿能力大小的指标,应用数学方法将其进行量化,建立相应的数学模型,为深入研究肺的代偿调节机制提供新的方法,也为个性化诊断和纠正代谢性酸碱平衡紊乱提供了可能。

1.设定反映肺代偿调节能力的指标——顺应性

肺代偿调节的顺应性定义为

2.体内酸性环境或碱性环境下肺缓冲调节的顺应性变化范围

(1)体内酸性环境下肺缓冲调节的顺应性变化范围

在代谢性酸中毒的情况下,常用的代偿公式为:

(1)

(2)

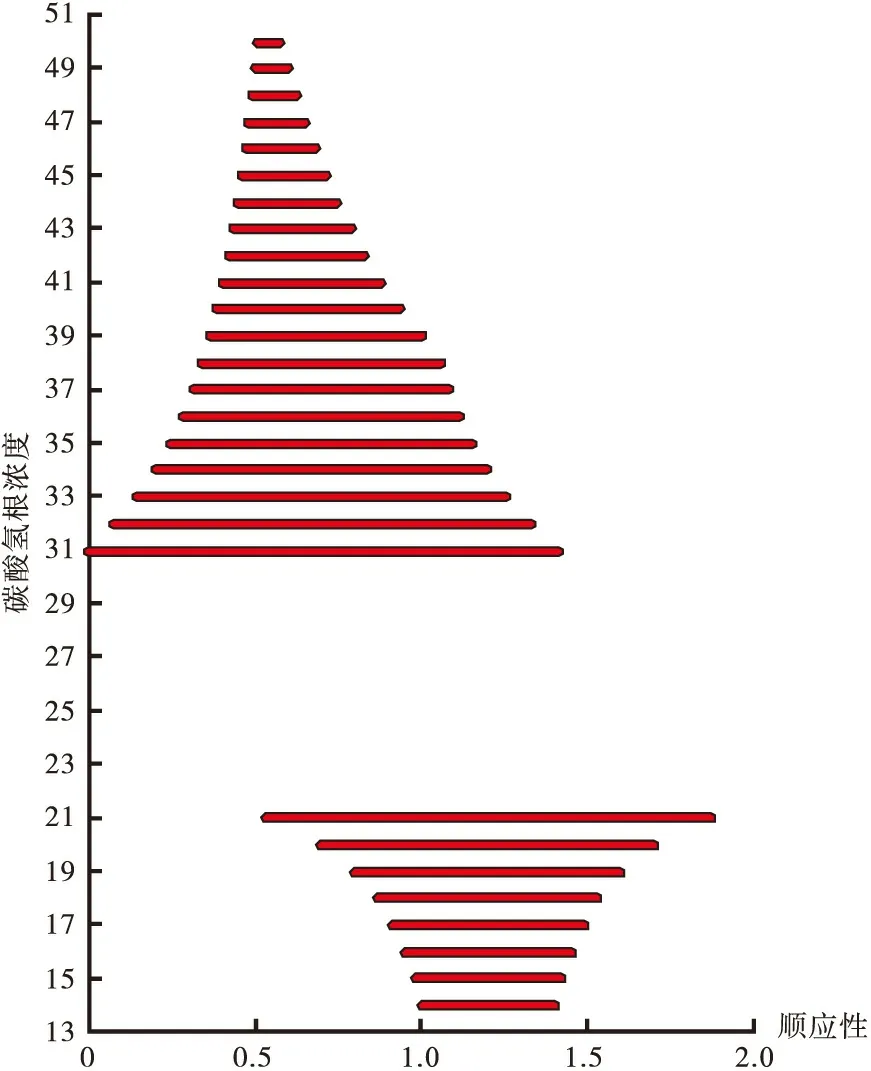

图1 代谢性酸、碱中毒时肺的代偿调节顺应性变化曲线图

(2)体内碱性环境下肺缓冲调节的顺应性变化范围

常用的肺代偿公式为:

(3)

(4)

这里ΔPaCO2=PaCO2-40。

3.建立代谢性酸、碱中毒时,肺代偿调节顺应性的数学模型

(1)代谢性酸中毒时肺代偿能力的量化

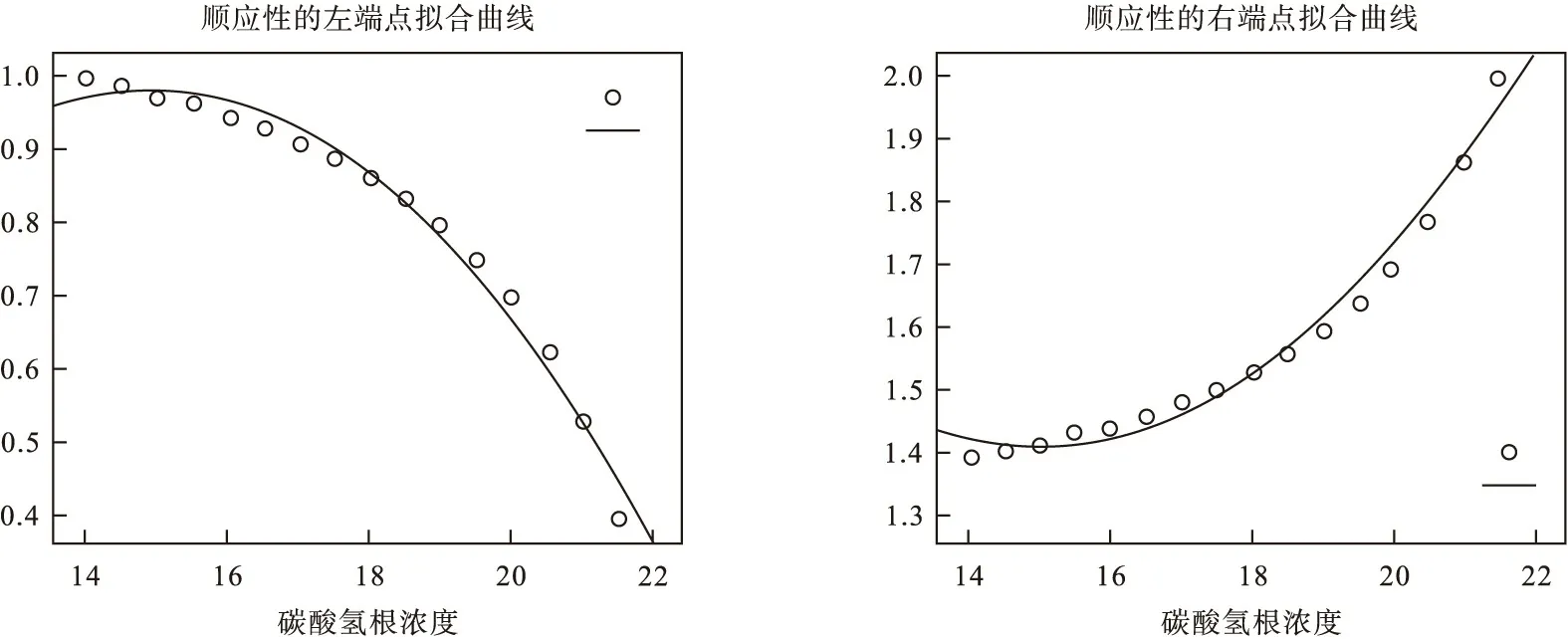

图2 代谢性酸中毒时顺应性的散点图及拟合曲线

对上述回归方程进行F检验,F=370.93,R2=0.983,说明回归方程拟合效果非常显著。回归方程的变化率为:

=|0.37305222-0.02490114X|

(2)代谢性碱中毒时肺代偿能力的量化

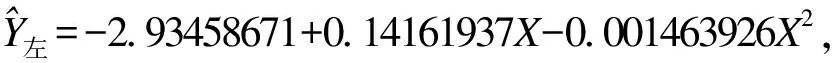

为了对代谢性碱中毒时肺代偿能力进行量化,同理可得图1中代谢性碱中毒时X(从31.5mmol/L到50mmol/L)与Y之间的散点图及其拟合二次回归曲线,见图3。

对上述回归方程进行F检验,F=1705.476,R2=0.990,说明回归方程拟合效果非常显著。回归方程的变化率为:

=|0.14161937-0.002927852X|

图3 代谢性碱中毒时顺应性的散点图及拟合曲线

讨 论

本文将“顺应性”这一概念引入到人体酸碱平衡调节的研究中,并观察了在代谢性酸中毒和代谢性碱中毒时,肺参与代偿调节的顺应性变化范围和变化幅度,建立了拟合的二次曲线方程并求出其变化率,为进一步研究酸碱平衡调节机制提供新的研究途径和手段。

参 考 文 献

1.James D.The role of acid-base balance in the chemoreflex control of breathing.J Appl Physiol,2005,99(6):2255-2265.

2.Horacio J.Adrogue and Nicolaos E.Madias:PCO2and [K+]p in Metabolic Acidosis:Certainty for the First and Uncertainty for the Other.J Am Soc Nephrol,2004,15:1667-1668.

3.John A Kellum.Determinants of blood pH in health and disease.Critical Care,2000,4:6-14.

4.Bernhard M Schmitt:The quantitation of buffering action II.Applications of the formal & general approach.Theor Biol Med Model,2005,2:9.

5.金惠铭.病理生理学.上海:复旦大学出版社,2005.