水土保持生态科技园区规划设计研究

——以赣州清溪水保生态科技园为例

袁 芳 ,万云江,于少康,曾建玲

(1.江西省水土保持科学研究院, 江西 南昌 330029; 2.江西省水利厅, 江西 南昌 330009;3.江西省国土资源勘测规划院, 江西 南昌 330025;4.江西农业大学 国土资源与环境学院 ,江西 南昌 330045)

科技园作为新时代水保发展的重要纽带,已成为水土流失治理和监测示范、科学研究、技术推广、宣传教育的主要基地和平台[1]。2004年4月,水利部决定在全国建立国家级水土保持科技示范园,截至2012年2月,已分4批共对84个示范园进行了命名。目前,水保科技园的建设受到了各地政府、水利水保部门、企业大户及百姓的高度重视和关注,呈现出模式多重、主体多样、定位各异的局面,但园区的发展,也存在着一些不平衡、不协调和不可持续的问题。这些问题的产生,很大一部分原因是我国水土保持生态科技园的建设仍处于探索阶段,还没有成熟的建设模式、完善的规划理论可依循,特别是许多园区规划没有根据自身特点量体裁衣,而是直接套用早期园区规划。目前科技园区规划设计研究较多见,但多为生态农业园区、工业园区、生态产业园区、观光农业园区等[2-7],而水土保持方面的规划设计研究还不多见。要全面提升水保科技示范园区建设水平,首当其冲就是要统筹规划,科学选点,搞好规划和顶层设计,科学确定规模,合理布局[8]。基于此,我们以赣州清溪水保生态科技园规划设计为例,对水土保持生态科技园区的科学选址、目标与定位、规划设计总体思路等进行了分析和研究,以期对水保生态科技园的规划和建设有所启发。

1 水土保持科技园规划设计思路

1.1 明确建园目的及基础条件

为防止园区发展中盲目跟风、重复建设、功能相似等问题,首先应明确建园的作用及意义,即从国家、省、市、县多层次考虑,具有清晰的建设目的,建设运行后能发挥一定的功能效益。其次,要对园区建设的地理位置、周边环境与挖掘文化主体的潜力进行评价。近年来,国内各种以农业科技、生态休闲为主题的观光园、农庄大量涌现,建设规模、经营方式多种多样,但后期运行能走上可持续发展道路的不多。国内外实践证明,科技园选址非常关键,园区地理位置优越,地形地貌、土壤植被典型,科教资源丰富,科技支撑体系强,特色产业突出,参与主体力量强,参观人数有保障,能构建以园养园的运行模式是建园的根本与优势。

1.2 明确功能定位与发展方向

明确功能定位,强化科技支撑,搞好发展规划,是深入贯彻落实科学发展观,实现可持续健康发展的前提和基础。功能定位不能局限于现状,要有前瞻性和引导性,符合整个园区的发展趋势。科技园功能主要分为基本功能、一般功能、特殊功能。基本功能包括研发、孵化器与产业开发;一般功能包括集聚功能与辐射功能、教育功能与示范功能;特殊功能包括推动产业发展的作用与能力[9]。应明确园区三大功能与园区内自然环境、科研开发、区域经济的关系,合理定位,确定园区主要功能,并以此为基础,突出特色,发挥优势,培育特色产业,使当地居民富裕起来。

1.3 建立空间结构、功能分区与总体布局

空间结构功能分区对于科技园的长远发展、运行模式、发展方向等均可产生极其重大的影响。常见的空间结构以“轴、片、区”等为主,即围绕主轴进行功能分片、分区布局。一般以水保科研试验、技术创新、集成、孵化为重点,兼具示范推广、人才培训交流等,并根据园区空间结构对核心区、示范区、辐射区进行分层次功能布局。此外布局还包括景观、交通、信息网络、文化宣传、休闲旅游等附加功能,从而完善整个园区的功能设施配套。

1.4 规划设计要注重的几项内容

(1)科技示范园建设要做到产权明晰。水利部水土保持科技示范园区评定办法(试行)规定:园区面积应不小于50 hm2。土地使用手续完备合法,具有不少于30年的土地使用权。在示范园开始建设前,就要把示范园区内的土地产权明晰下来,或采取租赁形式,或通过拍卖方式取得土地使用权,确保示范园顺利建设。

(2)多渠道整合建设资金。广泛开拓资金投入渠道,建立多元化投资机制。重点是引入市场机制,坚持“依法、自愿、有偿”和“谁承包、谁治理、谁开发、谁受益”的原则,稳步推进经营权的流转,吸引社会各方面的资金、技术和劳力等生产要素。注重推进大户治理,进行经济果木林开发,培育规模大、质量高、效益好、科技含量高、示范作用强的治理开发大户,以增加园区投入保障,提高治理标准、质量和效益。

(3)突出水土保持已有科研成果的组装集成和应用示范,走不断研发之路。科技示范园既要对已有技术成果和成功的治理模式进行展示,对具普遍性、实用性的治理开发模式进行全面推广,又要对生产实践中出现的技术难点深入研究,组织技术力量进行攻关,同时还要不断引进国内外高新技术,加强同高校和相关科研部门的协作联系。要坚持走出去、引进来的发展道路,学习其他水土保持科技示范园区的建园模式与经营管理办法,不断完善和丰富园区的建设内涵[9]。

(4)建立以园养园运行模式。应有明确的运行管理主体,并制定科学合理的管理制度,将科研、科普、观光功能融合,积极探索“以园养园”的运行模式,走资源整合之路,以期实现经济效益、生态效益和社会效益相统一,从而将科技园建设成机制创新的示范典型。可从以下几方面考虑:①设立科普教育专项基金,确保园区科普工作的有效开展;②开展广泛的科研协作,争取科研经费;③与中小学校、高等院校、各机构合作,设立科普教育基地和人才培训基地,共建共管、合作经营;④与旅游部门合作,充分利用科技园的治理开发成果和景观效应,使科技园成为生态休闲旅游风景区中的一大亮点。

2 水土保持科技园规划设计案例

2.1 赣州建设水保生态科技园的必要性

赣州是我国南方水土流失最严重的地区之一。30多年来,在中央和地方各级政府的高度重视下,经过广大干部群众坚持不懈的努力奋斗,从“江南红色沙漠”到“山为翠浪涌,水作玉虹流”,成功走出了一条具有区域特色的水土流失防治之路,积累了丰富的防治经验,并取得了阶段性的成果,但要实现“两个可持续”,还需全社会的共同努力与参与,水保工作任重道远。近年来,水土保持国策宣传和科普教育依托水保生态园、地球村等,纷纷带进了乡镇、走进了校园,但赣州市还没有一个以科普宣传为主题的水保基地,赣州市在水土保持工作中建立的科学合理的技术路线,治理的关键技术和治理模式也未能得到集中示范推广和应用展示。为顺应新时期新要求,积极践行可持续发展治水思路,提炼行之有效的水土保持运行机制和成功的治理模式,开拓创新发展新思路,积极推进水土保持科普教育、推广应用、宣传培训,在赣州赣县开展水保生态科技园建设十分必要。

2.2 科技园概况

科技园位于赣州市赣县东北部的南塘镇和吉埠镇交界处,距赣县县城约20 km,毗邻省道223、京九铁路及赣兴高速公路,交通极为便利。园区内地貌类型以低山丘陵为主,土壤类型主要以红壤为主。现有树种主要有马尾松、杉木、脐橙、油茶等。园区处于赣县国家现代农业示范区内,区内有引进民间资本建设的生态休闲农庄、老果园基地、废弃尾矿区、水保重点建设项目等,类型多样,特点明显,社会参与积极性高,建园条件成熟,在自然条件、水土流失特点和农业产业发展方向等方面具有典型性和代表性,示范前景广阔。

2.3 科技园的定位与建设目标

以“两个可持续”为目标,以水土保持国策宣传为手段,以治理示范样板成果为支撑,以“科普、宣传、示范、休闲”为主题,将水保治理与产业发展相结合,从实际出发,尊重经济和自然规律,统筹兼顾园区现有特点,因地制宜,推进水土保持生态建设又好又快发展,为全面建成小康社会,实现美丽赣州提供强有力的支撑和保障。

科技园建设立足于实现“1234”的总体发展目标,即:围绕一个主题(推广和深化赣州水土流失综合治理模式),打造两个基地(国家水保科技示范园区和高等院校实习基地),挖掘三种文化(水保文化、生态文化和橙乡文化),开发四大功能(科普宣传、技术推广、成果展示、休闲观光),力争到2015年,将其建设成为集科普教育、宣传培训、技术推广和休闲观光于一体的水土保持科技园区,为赣州乃至江西红壤丘陵区水土保持生态建设提供科技支撑和示范样板,为进一步完善赣州水土保持技术体系和标准提供科学依据;加强与高等院校和科研单位的交流合作,积极吸纳先进适用技术,使科技园成为先进技术推广和示范样板、科技培训和科普教育基地、水土保持生态建设窗口、水土保持优良经济林果繁育场、实用技术辐射源, 2015年科技成果转化率达到80%以上;通过对园区内山、水、田、林、路、村、固体废弃物和污水排放等统一规划,使园区内生态环境得到明显改善,小流域水土流失治理度达到80%以上,侵蚀强度降至轻度以下,林草覆盖率达到80%以上;应用景观生态学和园林生态学,建设优美的生态环境和休闲的农庄乐园,赋予丰富的文化内涵,使其成为生态旅游观光景点,走上以园养园的可持续发展之路。

2.4 规划水平年

规划基准年为2011年,规划水平年为2015年。

2.5 科学布局与主要建设内容

按照已有基础设施和目标定位,科技园总体功能布局定为“一轴两片八区”。“一轴”为以生态休闲为主贯穿整个园区的一条轴;“两片”指教育宣传休闲区和防治成果展示区两大功能区;整个园区以绿为基、以路为脉、以林为韵、以人为本,划分“八区”,分别为科教宣传展厅区、科研试验小区、苗木产业基地区、生态休闲园区、经果林示范区、水保林营造区、生态恢复区和废弃稀土矿治理区,全面满足科普宣传、科研试验、技术推广、生态休闲等功能。

2.5.1 教育宣传休闲区

该区功能主要考虑以水保科普和生态休闲为主,建设内容包括户内外科普基础设施建设、苗木产业基地建设、科研试验小区建设以及生态休闲景观建设。

(1)科教宣传展厅区。为加强水保国策宣传教育,扩大水保在社会上的认知度,形象描绘沟壑纵横的场景以及水保治理历程,首先从600 m2的科教宣传展厅入手,开展水保文化展厅、科普教学互动展厅和多功能学术交流厅建设。展厅内设立模型与沙盘,以高科技多媒体互动为内容承载,辅以图文展板等,全面展示赣州水土流失分布、成因及30年来赣州水保文化的蓬勃发展和喜人成就。分科普教育篇、历史古貌篇和美丽赣州篇。

(2)苗木产业基地区。占地面积33.30 hm2,主要建设内容包括圃地平整与改良、苗木基地建设和科普教育设施建设。主要功能是结合大户的苗木产业发展,开展水保品种繁育,展示各类植物的科属种分类及形态特征、生活习性、栽植要求和保水保土效用等,设立体验互动区,供技术培训和示范教学使用。

(3)教育解说系统。包括中英文对照解说牌、导游和导游词配备、园内全貌导游图、科技园教育丛书等。

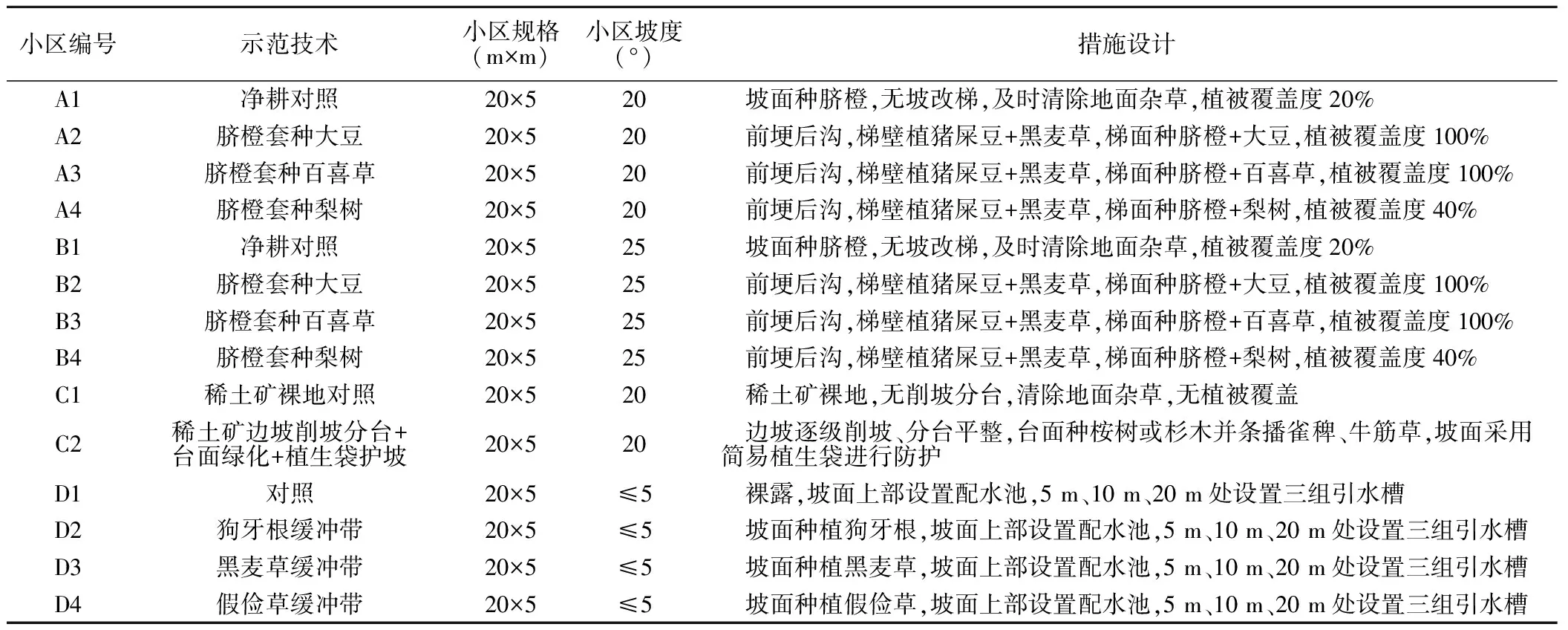

(4)科研试验小区。旨在开展水土流失机理研究和防治技术研究,探索赣州水土流失防治模式。占地面积1.35 hm2,包括径流试验场、小型气象站和试验观测房。径流试验场由14个标准径流观测试验小区和卡口站组成,径流观测试验小区暂进行示范推广(详见表1),后期可用于科研。小型气象站按20 m×16 m的标准建设,用于观测园区范围内降水、气温、湿度、风向、风速、雨量、蒸发等基本气象要素,为开展水土流失研究及水文水环境观测提供可对比的气象数据;试验观测房建筑面积400 m2,是科研试验及运行管理人员的办公、试验和生活场所,在满足管理运行自动化设备及实时中转试验观测数据信息的前提下,按照以人为本、环境协调的原则,营造出优越、舒适的办公和生活环境。

(5)生态休闲景观区。主要进行生态景观建设、接待服务设施建设、综合娱乐基础设施建设等,应充分利用现有地形,营造小桥流水、垂柳依依、鱼欢鸟唱、花香蝉鸣的田园意境,最终打造农业景观型、民族风情型、红色旅游型、特色产业型、民俗体验型、生态科技型、森林氧吧型、生态渔家型、运动拓展型等主题农家乐综合体,体现地方特色,走差异化发展之路。

2.5.2 防治成果展示区

为全面扎实推进赣南等原中央苏区振兴发展,建设富裕和谐秀美江西,该区考虑对赣州主要水土流失地类进行防治成果展示和先进水保技术应用推广。主要的规划思路是在构筑生态修复、生态治理、生态保护三道防线的同时,将当地现有水土流失治理主要经验、技术以及科研试验成果进行推广示范,通过“山顶戴帽(水保林)、山腰种果(经果林)、山脚建池(塘坝)、水面养鸭鹅、水中养鱼”立体开发,形成集科研、成果、生态、人文于一体的自然景观,呈现“美丽赣州”农业水保的缩影(详见表1)。

(1)经果林示范区。新造果木林59.82 hm2,改造果木林33.00 hm2,新造经济林31.68 hm2。发展以脐橙和油茶为特色的优质、高效经济林果,配备必要的坡面雨水集蓄工程,减小坡面水土流失,改善生态环境,实现生态、经济、社会效益的最大化。

(2)水保林营造区。营造水土保持林22.27 hm2。采取“水平竹节沟+乔灌草”,在坡面上构建“上乔、中灌、下草,以草促灌、以灌促乔”三位一体的水土保持植物优化组合配置体系,实现水土流失治理和生态环境修复的目的。造林树种可选湿地松、枫香、木荷、杜英、樟树、刺槐、苦楝、紫穗槐、胡枝子、多花木兰、杜鹃等,不同的区域可选择种植不同品种的水保苗木,使整个园区色彩丰富起来。

表1 试验小区配置情况

(3)生态恢复区。实施生态修复93.47 hm2。推行“大封禁,小治理”的模式。

(4)废弃稀土矿治理区。治理废弃稀土28.55 hm2。以控制尾矿泥沙流失、恢复植被为目的,推广工程拦挡和生物覆盖措施相结合的综合防治措施,使扰动迹地和尾渣坡面保持相对稳定。

2.5.3 基础设施

一是信息化系统建设,包括建立全园的信息网络系统和科技园网站。

二是道路交通建设,大致分为三段:主干道宽5 m,长9 km,双向通行,贯穿整个园区;次干道宽3 m,长18.9 km,用于作业区内的生产运输;游步道宽1.5~2.0 m,长3 km,以人行为主,依据各功能区的景观要求和通达的便利性进行设计。

三是生态清洁工程建设,以净化休闲区及农村生活污水、控制果园面源污染为目的,在教育宣传休闲区建一座生活污水处理系统,在经果林示范区(靠近村庄)汇水处修建生态沟渠和两座稳定塘。

四是生产生活用水工程建设,园内建有6口机井,单井出水量为200 m3/d,主要供人日常生活用水;山塘水主要提供生产用水、观光用水和大环境绿化用水。园区实行雨、污水分流的排水体制,排水沟选用梯形断面植草和混凝土现浇两种型式。

3 投资保障

结合园区的实际情况,整个建设以民间资本投入为主,政府资助扶持为辅。为此应拓宽资金融资渠道,把水土保持与农业、林业等项目结合起来,吸引和聚集社会闲散资金;要大力鼓励民间资本参与项目建设,加快治理速度,提高治理标准,发挥综合效益。

4 效益分析

科技园建成后,园区内生态效益显著,植被覆盖率增大,植物生态系统得到优化,水土流失治理度达到80%以上。村庄生活环境(水质、垃圾处理等)、园区生态景观显著改善;社会效益巨大,园区优美的生态环境在促进旅游业发展的同时,还扩大了水土保持宣传教育能力和效果,推进了水保持科研试验成果的转化,促进了农民增收,使社会经济与自然环境实现了可持续发展;经济效益突出,预计优质果品、苗木、油茶销售及生态旅游开发等年均可产生效益900万元。

5 结 语

综上所述,在规划设计水土保持科技园区时,一是选址要充分考虑自身的区位特点和优势,这对园区的健康发展以及最佳辐射范围和示范教育作用有着决定性作用;二是功能定位要充分考虑现有资源条件和发展需求,做好功能分区与总体布局,并因地制宜地将水土保持贯穿到生态农业、产业发展、旅游休闲、特色经济中,突出体现科技园的三大功能,发挥应有作用,实现可持续发展;三是规划要充分考虑园区建设运营的可行性,土地权属、建设资金来源、运营模式等均应结合实际情况提前明确,以保障建设的可持续性。

[参考文献]

[1] 许国平.水土保持科技示范园建设应当注重的几个问题[J].山西水土保持科技,2010(2):23-24.

[2] 黄仕伟,卢凤君,孙世民.农业科技园区的规划思路及规划内容——长春农业科技园区的总体规划[J].中国农业大学学报,2003,8(4):73-76.

[3] 陈征.现代观光农业园区规划研究[D].长沙:湖南大学,2005.

[4] 范水生.休闲农场规划的理论与方法研究[D].福州:福建农林大学,2007.

[5] 李景欣.中国高新技术产业园区产业集聚发展研究[D].武汉:武汉大学,2011.

[6] 蒋云生.新形势下科技园区规划理念及方法探讨[J].工程咨询,2012(12):32-34.

[7] 王鹏飞,黄威,王旭东.现代农业科技园规划的理论与实践探究[J].北方园艺,2013(10):194-197.

[8] 乔殿新.关于水土保持科技示范园建设与发展的思考[J].中国水土保持,2012(2):1-3.

[9] 钟书华.国家大学科技园的功能定位[J].研究与发展管理,2005,17(6):106-111.