高压下页岩吸附特性及吸附异常原因分析

刘小磊,吴财芳,夏大平

(1.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏 徐州 221008;2.煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室,江苏 徐州 221008;3.河南理工大学能源科学与工程学院,河南 焦作 454000)

页岩气藏中,甲烷主要以吸附态和游离态形式存在,溶解态含量很少,可忽略不计,吸附气含量占页岩气总含量的20% ~ 85%[1-3]。我国页岩气开发深度大都在2000 m以下,随埋藏深度的增加,地层压力随之增大,研究页岩吸附量随压力的变化规律具有重要的实际意义。一般来说,页岩吸附量随压力的升高而增加,但有时也会出现吸附异常现象。李玉喜等认为吸附量在低压条件下增加较快,当压力达到一定程度后,增加速度明显减缓[4]。Freeman C M等认为低压下气体吸附量随压力呈近似线性增长,高压下气体吸附量无限接近Langmuir体积[5]。前人对这种现象的研究大都集中在其变化趋势及变化规律上,对于具体原因及其控制因素反而涉及较少。鉴于此,本文结合页岩等温吸附模拟实验,从分子学角度对页岩吸附量随压力的变化趋势进行了探讨,分析了页岩吸附异常的内在原因。

1 页岩等温吸附实验

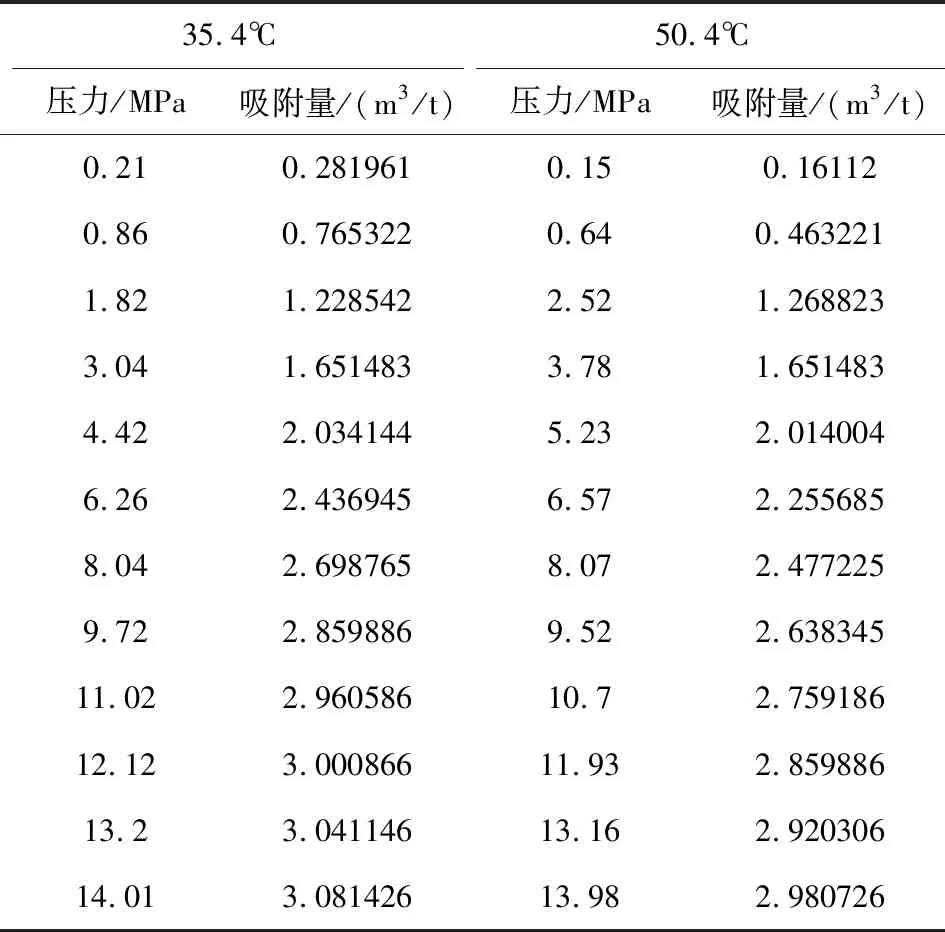

实验仪器采用美国德克萨斯大学的吸附/解吸实验仪,实验的最高压力达到50MPa,精度为0.05%[6]。实验采用的页岩岩样取自美国德福德县密西西比系[6]。TOC值为17.2%,Ro值为0.58%,实验的温度分别是35.4℃和50.4℃[6]。实验数据及等温吸附曲线分别如表1[6]和图1所示。

表1 不同温度页岩的等温吸附实验数据

在正常吸附情况下,页岩吸附曲线与煤层吸附曲线极其相似(图1),可总体分为两个阶段。在第一阶段,页岩吸附量随压力的升高而增大,且在压力较低时,页岩吸附量随压力升高增加较快;到一定压力后进入第二阶段,页岩吸附量增加速率开始变缓达到最大值,此时吸附量与解吸量处于动态平衡,吸附量不再变化。

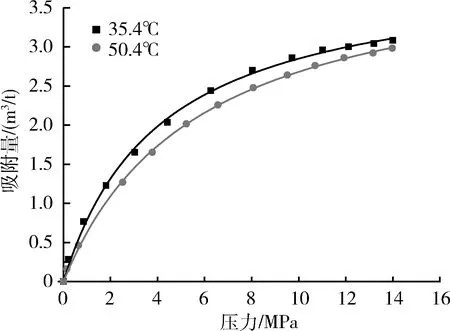

但在有些情况下,页岩吸附曲线会出现异常现象,存在吸附下降阶段。当进入吸附下降阶段,页岩吸附量随压力增加出现明显的降低趋势,甚至在吸附最后期出现负值(图2)[7]。

图1 不同温度页岩正常等温吸附曲线

图2 页岩等温吸附异常曲线

2 高压下页岩吸附特性分析

2.1 分子间作用力

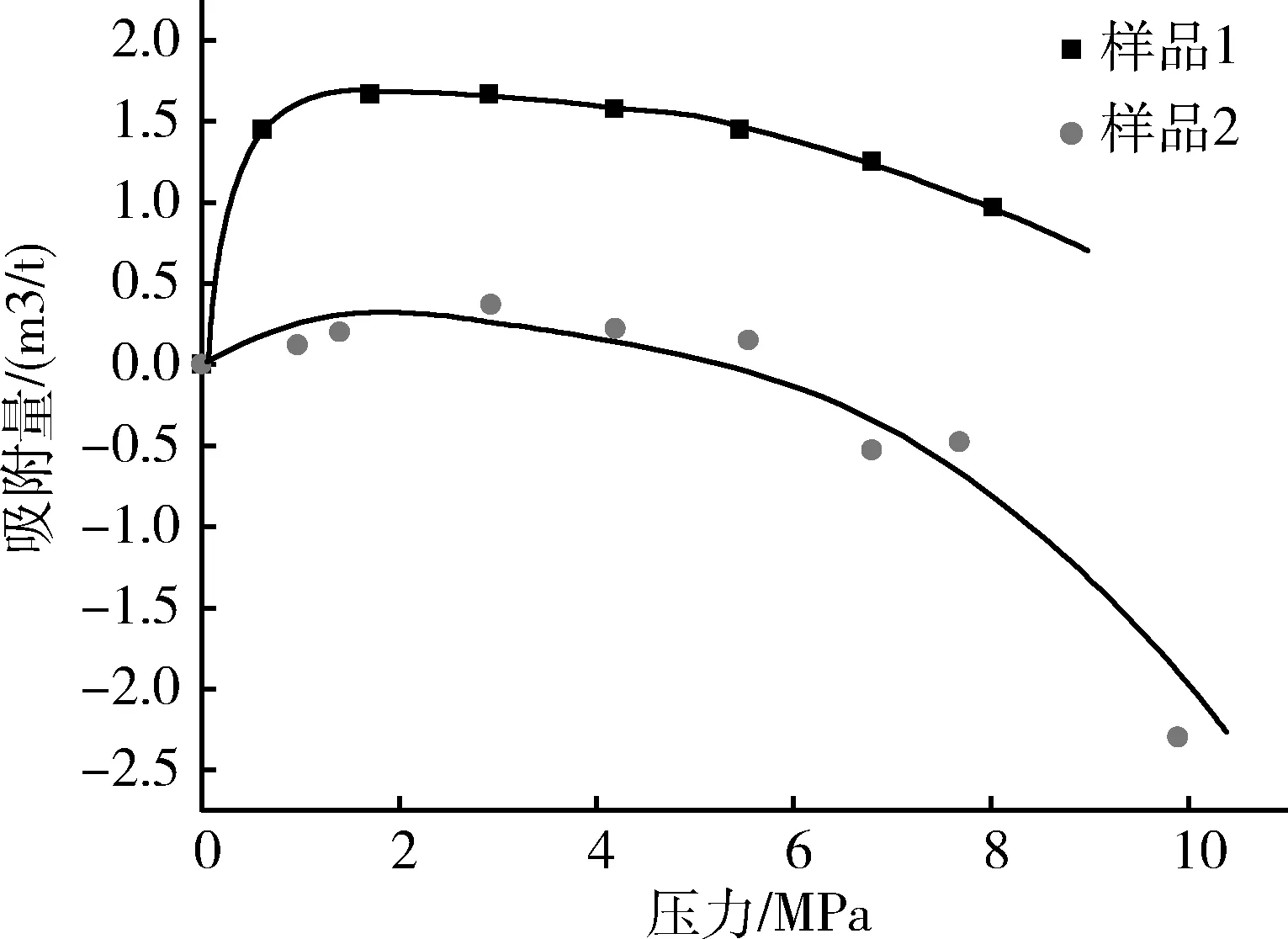

图3中f斥(r)为排斥力,f吸(r)为吸引力,f合(r)为排斥力与吸引力的合力。

甲烷在页岩表面的吸附为物理吸附,物理吸附的力为范德瓦耳斯力。范德瓦耳斯力主要来源于原子和分子间的色散力、静电力和诱导力三种作用,无方向性和饱和性。在非极性和极性不大的分子间主要是色散力的作用[9]。色散力产生的原因是原子或分子中的电子在轨道上运动时产生瞬间偶极矩,它又引起邻近原子或分子的极化,这种极化作用反过来又使瞬间偶极矩变化幅度增大,色散力就是在这样的反复作用下产生的[9]。原子之间的色散力作用能既有吸附势能,又有排斥势能,两种势能间的关系和分子间吸引力与排斥力的关系一致(图3)。

吸引力和排斥力是分子间同时存在的两种力,外在表现是这两个力的合力。吸引力和排斥力都随分子间距的增大而减小,随分子间距的减小而增大,且斥力比引力变化更快[8]。

当r=r1时,f合达到最大,且以吸引力为主;当r=r0时,f吸=f斥,f合=0;当r

图3 吸引力与排斥力示意图

2.2 页岩不同吸附阶段分析

根据页岩等温吸附曲线,本文将甲烷分子在页岩表面的吸附分为吸附初期、中期和后期三个阶段。

从表面能[10]角度分析,在吸附初期,页岩表面的剩余力场相对很大,吸附相对容易。到吸附中期,随着吸附量不断增加,页岩表面能不断降低,此时甲烷分子若要吸附到页岩表面,需要更大的压力。因此随压力升高吸附速率变小,最终达到吸附速率与解吸速率动态平衡。但无法解释吸附后期页岩吸附量随压力升高而降低。

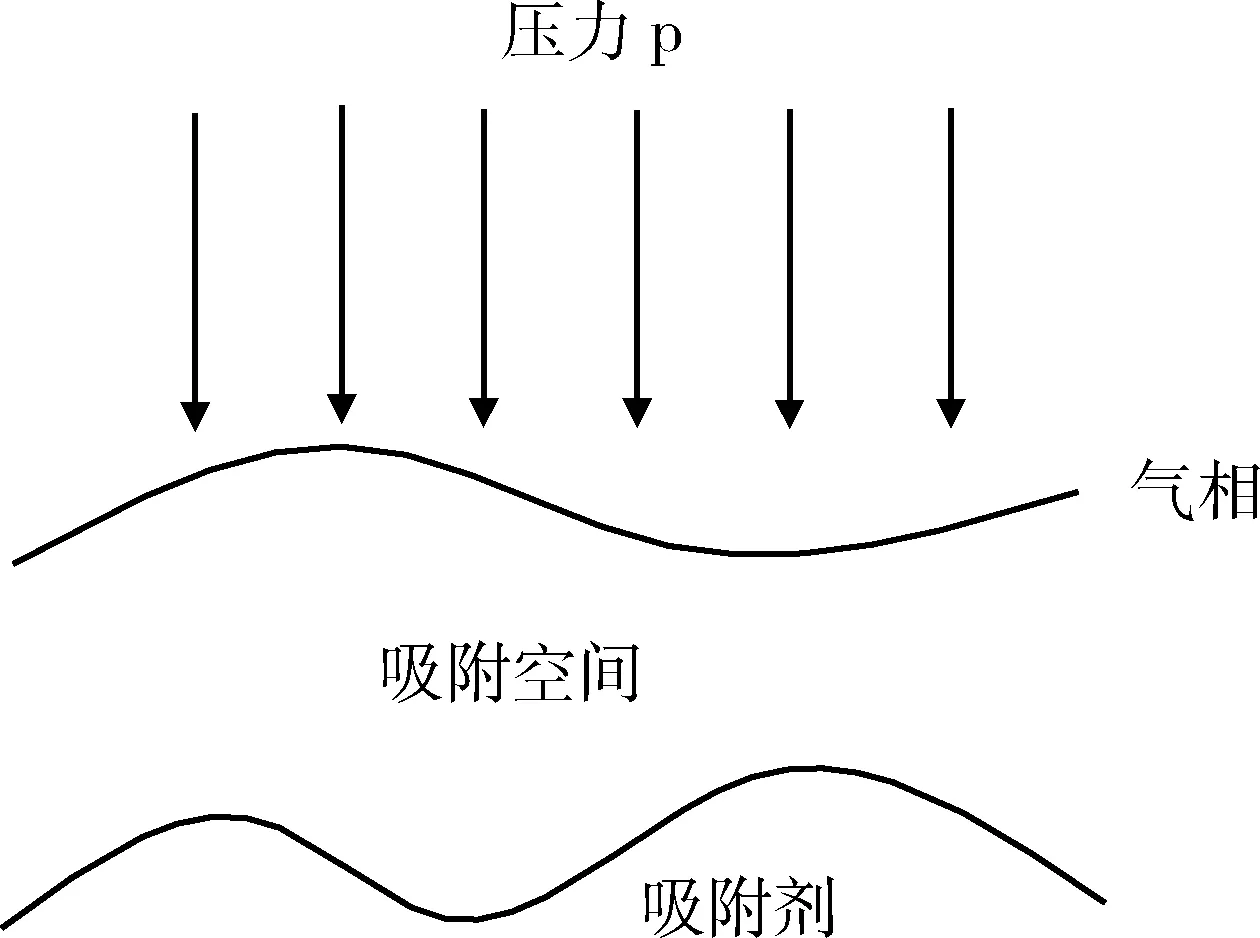

从分子学角度分析,不同吸附阶段甲烷分子与页岩表面分子间距离不同。随压力逐渐升高,甲烷分子与页岩表面分子的间距不断缩小(图4)[9]。

图4 吸附空间剖面示意图

1)吸附初期:随压力升高,甲烷分子与页岩表面分子间距离由r>>r1向r1接近,吸引力逐渐增大,吸附相对容易,吸附量增加较快。

2)吸附中期:在高压下,分子间距离不断减小,开始向r 3)吸附后期:对吸附量相对较高的吸附剂(如煤和部分页岩),在超高压力下,甲烷分子与吸附剂表面分子间距离远小于r0,分子间排斥力占绝对优势,同时吸附剂表面的剩余力场很小,甲烷分子很难吸附到吸附剂表面,吸附剂吸附量随压力升高而降低,甚至出现负值。 页岩等温吸附实验中,有时会出现吸附异常现象。如图2中样品2,页岩吸附量降低前的最大值不足0.5m3/t,可见该页岩的吸附量相对很小。当压力升高到一定程度后,吸附量甚至降低到负值。此时的等温吸附曲线不再符合Langmuir等温吸附曲线。具体原因根据等温吸附实验过程推测可能有以下两种。 1)在等温吸附实验中,有机碳含量低的页岩,吸附量很小,负吸附现象也特别明显。根据煤的高压等温吸附试验方法(GB/T 19560-2008)可知,在计算页岩吸附气量时需减去平衡时样品缸的自由体积(式1)。 (1) 假设压缩因子Z相同,则可改写为式(2)。 (2) 式中:n为每个平衡点吸附甲烷量,mol;n1为每个压力点参考缸与样品缸平衡前游离甲烷含量,mol;n2为每个压力点参考缸与样品缸平衡后游离甲烷含量,mol;p1为平衡前参考缸压力,MPa;p2为平衡前样品缸压力,MPa;p3为参考缸与样品缸平衡后的压力,MPa;Vr为参考缸体积,cm3;Vf为自由体积,cm3。 由公式2知,每次计算均需减去一个自由体积项[11]。由于氦气分子直径(0.218nm)小于甲烷(0.38nm),可能使所用自由体积值偏大[12]。同时在高压下,氦气会产生吸附现象[12]。由于煤的吸附量相对较高,这部分误差被抵消后显现不明显。当页岩吸附量相对很低时,这部分误差就以“负吸附”的方式显现出来。 2)甲烷的临界温度为-82.57℃,临界压力为4.6MPa[13],在储层条件下为超临界气体,甲烷分子在页岩微孔中的吸附是典型的不可冷凝气体吸附,属于超临界气体吸附或高压吸附[14]。在临界温度以上,气体在常压下的物理吸附很弱,往往需要很高的压力,才可观察到明显的吸附[15]。在高压下,分子间的作用力以斥力为主,解吸速率大于吸附速率,加之所用自由体积值偏大,吸附相对就成了负值。因此,超临界条件下,页岩对甲烷的吸附量随压力的变化不再符合Langmuir等温吸附曲线,而是先增加后降低,之后甚至降低至负值。 1)甲烷分子与页岩表面分子之间存在吸引力和排斥力,两者均随分子间距的增大而减小,随分子间距的减小而增大,且排斥力变化快。二者的外在表现为其合力的变化,其合力随分子间距的减小先增大后减小再增大,先以吸引力为主,后以排斥力为主。 2)甲烷分子在页岩表面的吸附与分子间引斥力和页岩表面能有关,随压力的不断增大,甲烷分子与页岩表面分子间距不断减小,此过程可分为吸附初期、中期和后期三个阶段。吸附初期,页岩表面能较大,分子间合力以吸引力为主,且逐渐增大,吸附较容易,吸附量增加较快;吸附中期,页岩表面能减小,分子间合力由吸引力向排斥力转变,吸附量增加变缓并达到最大值,此时吸附速率与解吸速率处于动态平衡,吸附量不再变化;吸附后期,页岩表面能趋于零,分子间合力以斥力为主且增加较快,吸附逐渐变难,解吸速率逐渐大于吸附速率,导致吸附量下降甚至负值。 3)研究认为,页岩等温吸附实验中的吸附异常现象,一方面是由于甲烷分子直径大于氦气,致使所用自由体积值偏大及页岩相对较低的吸附量使误差显现明显所致;另一方面是由于高压下甲烷的超临界吸附及分子间的斥力作用所致。 [1] 张金川,徐波,聂海宽,等.中国页岩气资源勘探潜力[J].天然气工业,2008,28(6):136-140. [2] 唐颖,张金川,刘珠江,等.解吸法测量页岩含气量及其方法的改进[J].天然气工业,2011,31(10):108-111. [3] 熊伟,郭为,刘洪林,等.页岩的储层特征以及等温吸附特征[J].天然气工业,2012,32(01):113-116. [4] 李玉喜,乔德武,姜文利,等.页岩气含气量和页岩气地质评价综述[J].地质通报,2011,30(02/03):308-317. [5] Freeman C M,Moridis G J,Blasingame T A.A numerical study of microscale flow behavior in tight gas and shale gas reservoir systems[J].Transport in Porous Media,2011,90(1):253-268. [6] 赵金,张遂安,曹立虎.页岩气与煤层气吸附特征对比实验研究[J].天然气地球科学,2013,24(01):176-180. [7] 林腊梅,张金川,韩双彪,等.泥页岩储层等温吸附测试异常探讨[J].油气地质与采收率,2012,19(6):30-32. [8] 张金川,边瑞康.页岩气成藏动力特点及其平衡方程[J].地学前缘,2013,(20):1-6. [9] 朱步瑶,赵振国.界面化学基础[M].北京:化学工业出版社,2003:303-347. [10] 颜肖慈,罗明道.界面化学[M].北京:化学工业出版社,2005:111-137. [11] 聂海宽,张金川,马晓彬,等.页岩等温吸附气含量负吸附现象初探[J].地学前缘.2013(06):282-288. [12] Daniel J K Ross,R Marc Bustin.Impact of mass balance calculations on adsorption capacities in microporous shale gas reservoirs[J].Fuel,2007,86:2696-2706. [13] 傅雪海,秦勇,韦重韬.煤层气地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007:16-18. [14] Tan Z M,Gubbins K E.Adsorption in carbon micropores at supercritical temperature[J].J Phys Chem,1990,94(15):6061-6069. [15] 方俊华,朱炎铭,魏伟,等.页岩等温吸附异常初探[J].吐哈油气,2010,15(04):317-320.3 页岩吸附异常现象分析

4 结论