告别吴天明:一个时代的背影与省思

闵捷+薛艳雯

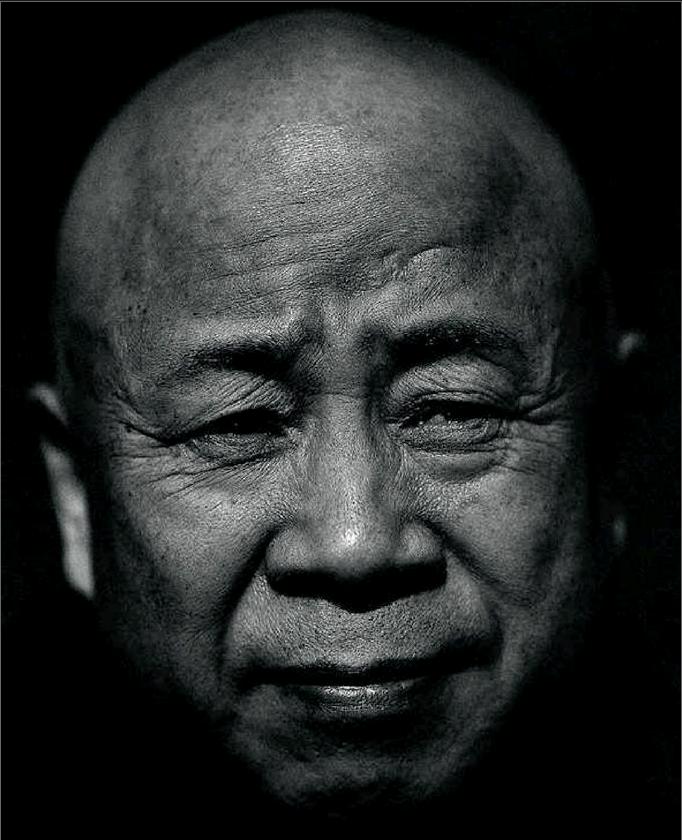

2014年3月8日,北京八宝山殡仪馆。中国电影界沉痛悼念杰出的电影艺术家、“西部电影”奠基人、著名导演吴天明。礼堂的门柱上,贴着一幅用他的5部电影片名串起的对联,上联是:“人生无奈常变脸 没有航标任漂流”,下联是:“老井无声胜有声 百鸟朝凤一曲终”,大字横幅:“春雨纷纷悼天明”。

自发前来送行的数百名各界人士聚集在礼堂前的广场上。李少红、谢飞、张艺谋、何平、冯小刚、张纪中、陆川等知名导演出现在追悼会现场。

就在此前不到一个月,春节刚过,吴天明从西安一回到北京,就跑到他家附近的天通苑万达广场看了两场电影。当天两部电影都票房过亿,这是从来没有过的事,他要看看是什么。

第二天,他与老友北京电影学院教授郑洞天一见面就问:“你说那俩电影是怎么回事?”一部电影一天之间就“票房过亿”,这事令他大惑不解。

时间退回到30年前,1984年5月27日,百花奖金鸡奖在成都四川大学颁奖,电影《人生》那年获得“双奖”。12000名师生站在雨中观礼,会散了但一个人也不走—他们要看吴天明执导的电影《人生》。大雨中一直看到天黑,学生们自发地喊:“电影万岁!《人生》万岁!”

回忆起这段往事,郑洞天感慨地说:“这个情景和一天一个亿相比,是我们过去这一代人和现在这代人的区别。”

“很久没有聚得这么齐了,大家坐在一起坦诚相见,也不避讳在场的媒体,有什么说什么。”中国电影导演协会会长李少红在吴天明追思会现场外接受采访时说。

由于吴天明的猝然离世,中国电影“第五代导演”张艺谋、陈凯歌、田壮壮、李少红、黄建新、顾长卫、霍建起等,3月10日在北京电影学院再度聚首,在追思吴天明“电影情怀”的同时,也追忆了80年代电影的辉煌,并反思当下电影市场过度商业化的“票房误区”。

在中国电影界,“第五代导演”的称谓是和吴天明的名字连在一起的。当年,作为“第四代”导演的领军人物,吴天明提携、发现并任用了刚刚走出校园的年轻影人们。用当年北京电影学院副院长谢飞的话说,吴天明“接了学校老师的棒”,填补了从导演系学生到真正成为导演的一段历练时光,让更多导演走了出来。

在“为有天明多壮志—吴天明导演追思会”上,除“第五代导演”之外,谢飞、郑洞天、罗艺军、许还山、芦苇等影视界人士40余人济济一堂,深切缅怀这位让西北烈风吹遍国内外银幕的影坛巨匠。他们对于“那些年”电影梦想情怀的集体回忆、对中国近30年电影发展历程的理性梳理,也是对当下中国电影市场的再思考。

“将全部的情感真诚倾注到每一寸胶片上”

近年来,当导演们忙着大制作、拍大片,票房奇迹屡屡被刷新的同时,“情怀”一词已经很少被提及了,取而代之的热词像“资本运作”、“票房过亿”之类,似乎更能吸引眼球。但是最近几天,当人们回忆起吴天明的时候,张艺谋、陈凯歌、李少红等大导演不约而同地提到了这个词—“情怀”。

张艺谋:吴天明的电影风格很像台湾的侯孝贤,只是更硬朗,都是那种乡土的、从土地而来的质朴。他的作品都是有感而发的东西,他们这一代很注重真情实感,也许从技术、技法、观念上说他们可能落后了,但是他将全部的情感真诚倾注到每一寸胶片上。他的创作风格是大师级的,是无形的,他不追求华丽的、形式感的东西,他就像太行山的石头一样朴实无华,但实在有力。正如俗话说文如其人一样,那真的是一种返璞归真。

陈凯歌:西安电影制片厂是为当时的年轻导演展示才能的舞台,而这座舞台的掌门人就是吴天明。在他的鼓励之下,很多当时非常年轻的创作者,激情澎湃地创作。吴天明强烈的个性影响了很多当时年轻创作者的选择。我记得他跟我说:“凯歌,咱们都是从‘文革中间过来的,我们得爱老百姓。”

我记得很清楚,当时拍《黄土地》采景的时候,他正在陕北拍《人生》。我们四五个人没有车坐,都是走一程再想办法下一程坐什么车。在陕北拍戏的吴天明知道了,派了车把我们送到陕北的家乡,后来在回程中间我第一次见到了他,紧紧握手。

李少红:2005年,适逢中国电影百年,中国电影导演协会将第一个终身成就奖颁给了吴天明导演。颁奖典礼上,所有电影人起立为他鼓掌,热烈的掌声持续了好几分钟。这个奖项有10万元奖金,主要是考虑到一些老艺术家在他们最辉煌的年代里过的是最清贫的日子,同时也是鼓励他们晚年还能继续电影创作,完成他们的电影梦想。

吴天明导演接过这笔钱,问他将怎么使用这笔奖金的时候,他沉吟片刻,突然说:“我要把这笔奖金捐献给老井村。因为,老井村一口两百年的井干枯了,我希望这笔钱能帮助他们打一口井,让他们喝上干净的水。”

他用离世唤起了“第五代”的回归之心

上世纪80年代,《红高粱》、《孩子王》里的诗意与哲学,让全社会玩味与思考。电影创作者们用影像营造的梦境,推动中国电影向世界宣告自己的存在。他们尝试以现代电影语言和传统中国元素的“混搭”诠释这片土地上的爱恨情仇。

吴天明带走了一个时代,同时他用他的离世终于唤起了“第五代”的回归之心。他们在吴天明那里看到了当年的定位仪,也找回了当年的自己—那《孩子王》里的教师,那个种高粱的人,那只远去的蓝风筝……那些曾经的辉煌深入人心,绝不是票房奇迹所能企及的。缅怀过去,并不是要沉浸在昔日的成就里自我陶醉,而是为了找回原点重新出发。那些与观众一起心灵激荡的感觉,又重新回来了。

张艺谋:80年代最可贵的是当时社会百废待兴,全国人民对了解外部世界的渴求是空前的。那时候谈恋爱都要拿一本尼采、弗洛伊德。那时候的美展、影展看的人都特别多。那个时代的文学空前繁荣,电影受到文学的滋养。

“头儿”他们那一批电影厂的厂长,在计划经济时代,就是导演的“皇上”。因为他们对上、对下都要负责,而且他们有经济指挥权,可以说,中国的电影事业就担在他们十几位厂长身上。基于特殊的地位和权力,他能够给予我们最大限度的支持能力,没有他就没有《红高粱》,他改变了我的人生,改变了我的命运。而他自己并不知道,他只是爱惜才华。在这一点上,他是一个伟大的人。我有两次改变命运的机会,一次是考上电影学院,一次是拍《红高粱》,而改变命运的这部电影全靠吴天明。endprint

陈凯歌:那个时候中国电影健康清新,那个时候的中国电影关心民族苦难的声音,关心劳苦大众的命运,关心国家的前途。应该说,那个阶段的中国电影是中国自有电影以来,艺术质量和水平、思想深度的表达、情感的奔放等各个方面,都足以与世界电影先进的国家比肩。

谢飞(“第四代导演”):吴天明导演的病逝让人无法接受,我们是被耽误的一代,当我们青春年少正要开始人生事业征途的时候,遇到了毁灭文化的十年浩劫—“文化大革命”;当我们重新走上电影创作的工作岗位时,已经是30多岁,甚至人到中年。中国电影第四代导演也是奋进的一代,承前启后的一代,我们努力学习,迅速抛掉多年的思想禁锢,接受新观念、新变革,在艺术的路上奋进。

罗艺军(电影评论家):电影评论家跟电影艺术家在80年代结合得非常密切。如果说是电影评论家钟惦棐提出的“中国西部片”,自那以后,扛着这杆大旗,并且走这条路的就是吴天明。吴天明走这一条路,正好就回到他刚刚到西影厂时的初衷,在80年代中后期,中国的西北风,也就是中国的西部开发,这是中国电影里最光辉的亮点,也引起了很大的国际反响。

他像一个站在场外的退休教练,干着急也使不上劲

上世纪90年代以来,中国电影在市场化的道路上大步快跑。从某种程度上说,投入的资金多了,投入的情感少了。票房高了,观众的认可度低了。技法更花哨,内容却难免流于空洞。大片们在“大制作”“大投入”“大场面”的宏大叙事中,内容上的空洞与浮夸却在捉襟见肘。

在一场场视觉盛宴的背后,难怪吴天明会问:“你究竟想告诉观众什么?”高投入、高片酬、高回报,电影“三高”虚症的表面,不容忽视的是情感的低投入、内容的低成本、观众的低认可度的“三低”窘境。

在中国电影人心里,已经从心里装着观众,悄悄演变成心里装着市场。观众与市场,二者看似等价,但实际上有微妙的不同。前者想赢得观众的“心”,后者更在意获得观众掏出的钱。所以就有了某些电影在骂声中票房高歌猛进的怪现象。过度商业化的结果就是电影情感投入少了,淡了,薄了;观众累了,厌了,烦了。浮夸风在骂声中渐渐走进了死胡同。

这个时候的市场其实是需要一声断喝的,可是似乎谁说都没有用了。强大的利益链下,就算吴天明生前一再发出警示,他的声音也在商业化高速列车的隆隆声中被消音。他像一个站在场外的退休教练,干着急也使不上劲。

但是,可能连他自己也想不到,由于他的突然离世,无意中给一场疯狂的竞赛叫了暂停。影坛大腕们在震惊中坐下来,集体感念他当年的提携,重温他的电影情怀。蓦然回首,当年拍电影的初衷终于被唤醒,找回了为电影思考、为社会担当的感觉。

陈凯歌:吴天明对我说,他对今天电影的现状不满意。中国电影因为资本市场的兴起,发生了巨大的变化,他绝对有不适应、不舒服的地方。但是吴天明一个人无力改变或改善今天的情形,他只能是“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”。今天我们这些人集合在这儿来诉说关于一个人的故事的时候,我们心里想到的是:我们在电影学院“七八班”学习电影的时候,我们当年的初衷到了今天有没有改变?

张艺谋:这是中国电影被票房绑架的年代。我们拍了不少各种各样的片子。我们要试水,要两条腿走路,除了有情怀,也需要有质量的商业电影,去占领这个阵地,吴天明导演都看在眼里。我也在某些报道中看到他对我批评,说得很对。我跟他见面的时候,谈了很多,但他就不谈我最近十几年的作品,我都知道。他那个人很耿直的,他一直是看不上。他可能有这样的想法,就是什么时候,我、凯歌、壮壮我们这些人,能拍一部他欣赏的电影。我有一个愿望,就是一直没有完成,其实我后来拍的《归来》,也是想我把电影做好了,请“头儿”看一眼,我很希望从他嘴里听到对我的一些看法。我很在意他。差不多近十几年来,我们各忙各的,忽略了很多东西,也忽略了沟通,虽然我们每一次见面都像以前一样,但是我觉得现在很后悔,对他的关心和联络都不够。

李少红:以前大家遇到的更多是政治限制上的困难,现在面临的困难来自市场,但这两种情形有相似之处。这30年大家一路走来不容易,跌倒了,爬起来;再跌倒,再爬起来,这种坚守很不容易。

电影版的“中国梦”

3月6日晚,本刊记者在位于北太平庄的一家电影工作室里独家专访了久未谋面的著名导演张艺谋。身穿黑色外套的张艺谋,表情凝重,比以往更为消瘦。他近日正忙于为新执导的电影《归来》做后期,日程安排相当紧张。

谈话在“吴天明”、“80年代”和“中国电影”几个关键词中切换,在接近尾声的时候,他说“电影是年轻的艺术,中国电影未来要靠年轻一代。”接着,他兴致勃勃地展望了未来10年乃至50年中国电影在成为世界第一大市场之后的发展路径。最后,他深吸了一口气说,到了那一天,中国电影的“春天”就要来了。

张艺谋:中国电影要发展,其实需要各种类型的电影,确实也需要更大的市场。我们都知道中国会迅速成为第一大市场,对我们来讲,其实缅怀吴天明导演,缅怀他所有的品格和情怀,就是要把我们手头的事儿做好,把电影拍好,无论什么类型。从现在开始,我要把我的每一部片子尽量拍好,尽量用“头儿”那种情怀,用他的那种期望要求自己,把自己的事情做好,就是对他最大的缅怀。

中国电影未来要靠年轻一代。电影是年轻的艺术,不是唯艺术电影为最高。电影承载着娱乐功能。要两手抓,一手是优秀的艺术电影,一手是真正的商业大片。不能简单片面地看商业电影,优秀的艺术电影也可能在商业上很成功。

中国未来10年会成为世界第一大市场,这是一块蓬松的大蛋糕。但是我们不能让市场教育出的都是“好莱坞式”的观众,所以要鼓励年轻人拍好中国电影,包括商业电影。把各种类型的电影都拍好。

我们要有宽广的胸怀看中国电影的发展,未来可以继续扩大市场,保护民族的传统,以高质量的电影拓展市场。中国电影走向世界的路还很漫长。《卧虎藏龙》是个奇迹。开放、民主、体制、法治、审查制度的开放、年轻人有才华、有创造性、市场更加理性,这些因素加在一起,中国电影的“春天”就来了。这大约需要50年,这就是电影版的“中国梦”。endprint