经济发达地区乡村贫困的地方特征及其影响因素分析

——以广东省连州市为例

曹小曙 , 任慧子 , 黄晓燕

(1.中山大学 地理科学与规划学院,广州 510275; 2.陕西师范大学 西北国土资源研究中心交通地理与空间规划研究所, 西安 710119; 3.广州市国土资源和房屋管理局 房地产研究中心,广州 510275)

0 引言

乡村贫困是全球未来贫困的主导形式[1]。改革开放以来,中国已成功将乡村贫困人口减少了约2.5亿人。然而,近些年随着乡村经济的转型与发展,乡村贫困标准的不断提升及趋向多元化,使得中国乡村贫困人口的数量和覆盖面均有所扩大,给未来中国的乡村反贫困任务带来巨大压力,也使得乡村贫困成为当前亟待解决的重大社会经济问题之一[2]。中国乡村贫困主要集中于中西部欠发达地区,因此,国内乡村贫困的研究存在较为明显的地域偏重性,而对于经济发达地区“贫困保留地”的关注度不高[3]。对于经济发达的广东省而言,其区域内部发展仍存在较大差异性,出现了“全国最富的人群在广东,最穷的人群也在广东”的奇特现象[4]。经济发达地区的乡村贫困问题依旧不容忽视。

纵观国内外乡村贫困的研究可以发现,20世纪70年代以来,西方乡村社会经济的发展使得乡村地区发生许多变化,乡村贫困研究进入新的发展期,研究重点从解释乡村贫困特征[5-8]到深入地对乡村贫困与地方背景紧密关系的探讨[9-11],反贫困策略研究更加注重政策的评价及分析。国内乡村贫困的研究主要集中于中西部地区[12-19],其研究内容多集中于乡村贫困的程度及成因分析,以及反贫困行动研究,对于乡村贫困特征[20-24]及影响因素[25-30]的分析并非主流。而往往乡村贫困特征及影响因素与区域地方背景密切相关,特别是在城乡二元体制和乡村社会经济转型的背景下,更应该注重乡村贫困和地方的互动研究。综上所述,本研究选取广东省连州市为研究区,以人文地理学视角,深入探讨其乡村贫困的地方特征及影响因素。

1 研究区状况与数据来源

连州市位于广东省北部,是粤北置县历史最长的县[31],目前下辖12个乡镇164个行政村(图1)。自1984年广东省设置山区县(当时相当于贫困县)开始至今,连州市始终列入其中,且1991—1994年还升级为省贫困县(广东省1986年开始设置省贫困县),其周边的连南、连山和阳山县,一直都是经济发展十分落后的省贫困县[32]。这种“夹缝中”的乡村贫困现状及脱贫道路值得研究与关注。2010年,连州市共有省级贫困村17个。农村人均年纯收入在2 500元以下的贫困户有17 329 户,共52 708人,其中,人均年纯收入在1 500元以下的贫困户有9 468户,共23 572人,纳入最低生活保障制度的有7 225户,共17 127人。

为研究连州市乡村贫困与地方的互动关系,探讨其乡村贫困的地方特征及影响因素,主要采用了统计数据与调查问卷、访谈数据,其中,统计数据主要包括地名志、地方志、统计年鉴及地方提供数据;在此基础上,还对随机选取的53个样本村发放1 200份调查、访谈问卷,共回收有效问卷978份,涉及978个家庭3 997人,问卷平均有效率达到81.5%。调查内容主要涉及乡村住户的家庭人力资本状况、经济状况、社会生活特征等方面。

图1 连州市样本村分布

2 乡村贫困的地方特征

2.1 乡村贫困的空间传承性

乡村贫困的空间传承性是指历史时期以来,研究区的乡村贫困在空间上具备一定的稳定性。由于历史时期资料限制,无法直接表现区域乡村贫困的空间差异,因此,以乡村聚落密度的演变及特征,侧面反映乡村贫困的空间格局特征。在采用地名志[33-34]及其相关史料[35-37]的基础上,从时间和空间两个角度,解读连州地区乡村聚落格局演化及特征。

连州地区早在西汉元鼎六年即已设立,后随南北交通线和区域开发进程演变和发展。其中,明清时期是其聚落快速增长的时期。在空间分布上,连州镇是连州市乡村聚落增长的核心,且连州地区各时期乡村聚落密度最大的乡镇均位于市域的中西部和东北部地区,而连州地区北部及东部为各时期乡村聚落密度相对较小区域,是发展相对落后的乡村贫困地区。连州地区乡村聚落空间格局演化具备传承性特征。

为辅证以上观点,选取唐宋时期、清代同治时期、民国时期及1985年与2004年5个时间段(点),分析各时段(点)的乡村经济发展格局。研究发现,乡村贫困空间始终集中分布于市域北部的少数民族聚居区及东部高山区,这与其自身地方背景密切相关。这一结论与乡村聚落密度的空间格局差异相符,同样证明了连州地区的乡村贫困具备空间传承性特征。但是,1985年之后的行政区划调整,引起了乡村经济发展格局的变化,这说明行政力量的介入是改变乡村贫困空间传承轨迹的重要手段。

由此可见,历史时期以来研究区的乡村贫困确实具备空间传承性特征,这是乡村贫困地方特征的重要体现之一。说明乡村经济的历史沉淀和积累对于乡村贫困区的形成和变化有着十分重要的影响,表明了历史因素在乡村贫困空间格局形成中的重要作用。

2.2 乡村贫困的空间隐藏性

乡村贫困的空间隐藏性是指基于平均经济统计数据所划定的贫困地区并非贫困人口最为密集的区域,平均经济统计数据在一定程度上将贫困人口隐藏。基于上述分析,采用两组数据分析乡村贫困空间,一是采用平均经济统计数据,运用量图分析法[20],探讨镇域经济发展水平的空间差异,进而划分出贫困区;二是采用贫困人口数据,即人均年纯收入低于2 500元的人口数据,探讨贫困发生率(即贫困人口占总人口的比率)的空间差异。在采用两种数据分析乡村贫困空间分布的基础上,将两者进行比较,继而对比分析依据第一组数据划分出的贫困区是否与贫困发生率高的区域相匹配,以此证实研究区乡村贫困是否具备空间隐藏性特征。

研究发现,第一组数据中的经济发展水平落后区为东陂镇、瑶安乡、九陂镇、保安镇、大路边镇和丰阳镇;第二组数据中的贫困发生率高的区域为大路边镇、星子镇、西江镇、瑶安乡和三水乡。将以上两组数据所表现的乡村贫困空间差异进行对比可以发现,高贫困发生率的星子镇、西江镇和三水乡并不在经济发展水平落后区域之列,特别是西江镇,其贫困发生率高于平均水平3.1个百分点,但其经济发展水平却属于先进之列。换言之,基于平均统计数据的经济发展水平空间差异并未真实地反映贫困人口分布的空间差异,经济发展水平较好的区域,其贫困人口并非就少。这也证实了在所选研究区域基于平均统计数据的经济发展水平空间差异一定程度上将贫困人口隐藏。

2.3 乡村贫困的空间集聚性

乡村贫困空间的历史演化已经证实了乡村贫困空间具有集聚性,且这种集聚性在时空演变过程中体现出传承轨迹,但是,这种集聚性的程度和趋势如何却无从得知。基于此,专门针对乡村贫困的空间集聚性进行分析。因研究区仅下辖12个乡镇,如以乡镇为研究尺度的话,样本量偏小。国外发展中国家的学者多数认为较大尺度的研究单元并不能很好地反映出乡村贫困的空间特征,不少学者在研究乡村贫困空间特征时,将其研究尺度尽可能地缩小[38-40]。因此,本研究选取行政村为研究尺度。2010年研究区共下辖164个行政村(除去城区)。鉴于平均经济统计数据和贫困人口比例两项指标对乡村贫困均有十分重要的影响,选取行政村人均收入和村低保人口比例两项指标作为以行政村为研究尺度反映乡村贫困空间的指标,并将两者集成为行政村乡村贫困率的基本指标。这两项数据均由各行政村村委所提供,可信度较高。其中,乡村低保人口数据指的是人均年纯收入低于1 500元且接受国家福利救济的人口数据。纳入最低生活保障体系的人口多数为无劳动能力的老年人、孤儿、残疾人等通过自身努力脱贫可能性较小的弱势群体,是真正贫困的人群。

运用空间自相关与空间插值方法对上述行政村乡村贫困率基本指标的空间特征进行分析,研究发现,连州市乡村贫困率的局部空间集聚现象明显,出现贫困率“低—低”和“高—高”正关联区域以及“低—高”负关联区域,其中,“高—高”贫困率“热区”的部分地区亦与乡村贫困空间传承性下的乡村贫困区相吻合;另外,从乡村贫困率变化的趋势可以看出北部地区的高贫困率集中以及东南部地区的高、低贫困率错综分布现象,这为乡村贫困空间传承性、空间隐藏性特征提供有力佐证。

2.4 乡村贫困的群体差异性

乡村贫困能够被空间概念化和人口学概念化,而且,随着经济的发展及乡村社会的转型,乡村贫困的性质已发生显著变化,乡村贫困由区域整体性贫困转变为个体性贫困,其人口构成也主要为边缘化群体[41],故而单纯探讨乡村贫困空间分布及特征已不能够满足当今乡村贫困研究的需要,还应更进一步了解乡村贫困空间下的贫困群体特征。这样才能够对研究区域的乡村贫困问题形成一个较为完整的认识,以期更为准确地把握乡村反贫困工作的区域和个体的双重重点。

基于乡村贫困调查问卷数据,通过主成分分析和聚类分析将乡村住户分为低潜力优现状住户、低潜力中现状住户、无潜力差现状住户、中潜力差现状住户。研究发现,乡村住户在现状生活方面差异较大,其发展潜力均较低;在此基础上,从经济角度对乡村贫困程度进行度量,将乡村贫困群体划分为持久性贫困、选择性贫困和暂时性贫困,其中,持久性贫困的发生率偏高,暂时性贫困的发生率最低;另外,借鉴联合国MPAT(multidimensional poverty assessment tool,MPAT)多维度贫困评定方法[42]对乡村贫困进行综合测度,发现市域北部的乡村贫困群体在各维度贫困指标评定中均得分较低,与其他乡镇贫困群体存在差距;除此之外,还发现乡村贫困群体同非贫困群体存在众多社会经济特征方面的差异,瑶族群体是乡村群体中一类特殊的贫困群体。总之,不论是贫困群体同非贫困群体之间,还是不同空间下的贫困群体,亦或是同一空间下的贫困群体内部,均存在一定差异,乡村贫困群体为非均质的差异性群体。

3 乡村贫困的影响因素

通过深入分析乡村贫困的地方特征,可知其作为一种与经济发展相伴生的社会现象,受到众多自然、社会、经济等因素的综合影响,这些因素不仅影响着乡村贫困的空间格局及其演变,同样还影响着乡村贫困群体的日常生活。基于调查问卷数据,在选取空间和社会经济指标的基础上,分别以行政村和农户尺度,采用多元线性回归分析和逻辑回归分析方法,对行政村和农户乡村贫困的影响因素进行分析。

3.1 村域乡村贫困率影响因素

3.1.1指标选取。基于对指标选取的科学性和可获取性原则,最终选取地形起伏度、农村农业生产用地比例、农村非农建设用地比例、道路面积和到达主要公共服务设施(学校和医院)的最短路网距离等空间因素,以及家庭平均人口数、家庭劳动力平均受教育年限、家庭平均占有耕地数、家庭人均消费、家庭人均医疗支出和家庭人均教育支出等社会经济因素,共12个解释变量,综合探讨村域行政村乡村贫困率的影响因素。

3.1.2方法选择。研究采用多元线性回归分析模型,其公式如下:

y=β0+β1x1+β2x2+…+β12x12+ε。

(1)

式中:y为乡村贫困率;β0为常数项;β1,…,β12为回归系数;x1为家庭平均人口数;x2为家庭劳动力平均受教育年限;x3为家庭平均占有耕地数;x4为家庭人均消费;x5为家庭人均教育支出;x6为家庭人均医疗支出;x7为行政村地形起伏度;x8为行政村农业生产用地比例;x9为行政村非农建设用地比例;x10为行政村道路面积比例;x11为行政村到达学校的最短路网距离;x12为行政村到达医院的最短路网距离;ε为随机变量。

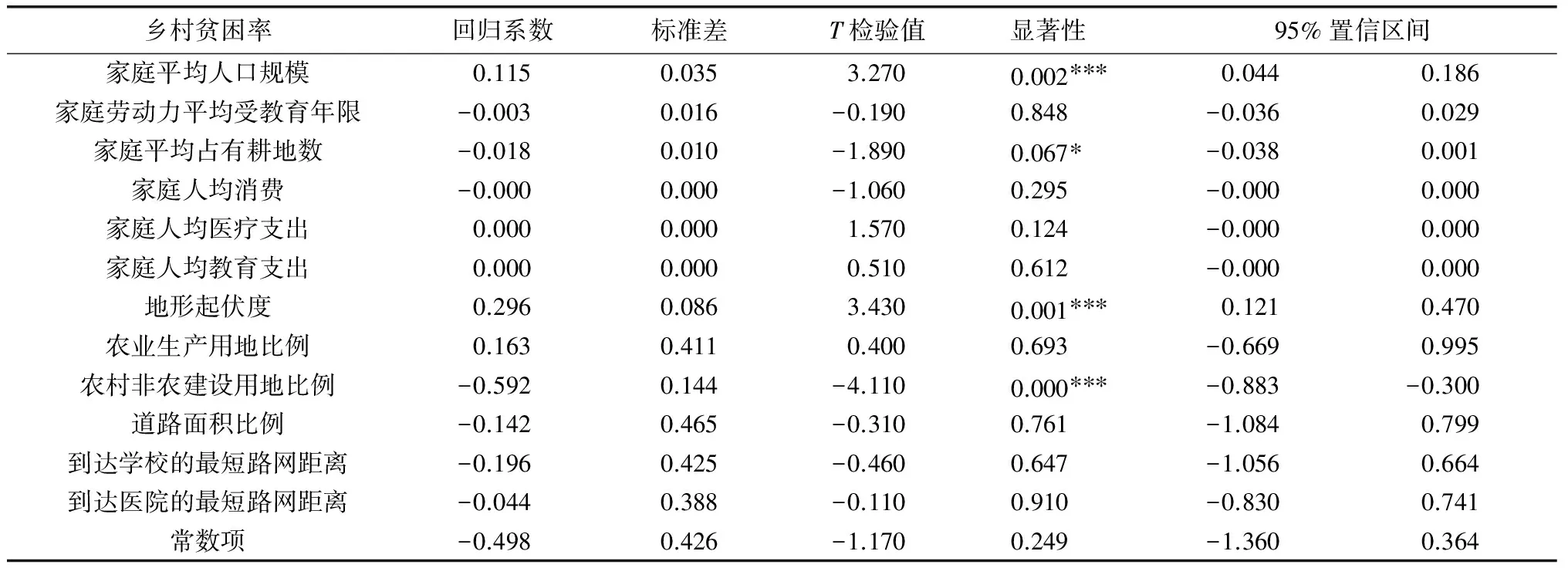

3.1.3结果分析。采用多元线性回归分析模型分析乡村贫困率的影响因素,结果见表1。由表1可知,选择的12个解释变量能对乡村贫困率解释的比例为56.84%,模型拟合较好。

结果表明,首先,从社会经济变量来看,乡村贫困率与家庭平均人口规模和家庭平均占有耕地数均产生统计上的显著相关。其中,乡村贫困率与家庭平均人口规模成显著正相关,这说明对于行政村整体来说,人口规模越大,贫困率越高。乡村贫困率与家庭平均占有耕地数产生统计上的显著负相关,这表明村耕地数量越多,其贫困发生率越低,这意味着各行政村的经济发展仍以农业生产为主。其次,从空间变量上来看,乡村贫困率与地形起伏度和农村非农建设用地比例均产生统计上的显著正相关。地形起伏度越大,乡村贫困率越高,两者呈现显著正相关。非农建设用地数量越多,乡村贫困率越低,这意味着非农收入对于各个行政村经济发展,意义重大。因此,大力发展农业和努力开拓非农产业应是行政村降低贫困率的主要途径。

3.2 乡村住户陷入贫困风险分析

为进一步研究影响乡村贫困程度的乡村住户行为选择,选取21项乡村住户主要社会经济特征指标作为自变量,分析使乡村住户家庭陷入贫困风险的影响因素[43]。

3.2.1指标选取及模型建立。研究采用逻辑回归分析模型,其公式如下:

logit(Y)=∂+βiXh+βjXe+βkXs+βlXv+ε。

(2)

式中:Y是关于贫困的二分变量,贫困户用1表示,非贫困户用0表示;∂为常数,βi,βj,βk,βl为回归系数的估计参数;Xh表示家庭人力资本的相关指标,包括家庭人口数、家庭劳动力最高受教育年限、家庭人均医疗支出、家庭人均教育支出;Xe表示一组与家庭经济相关的指标,包括住户占有耕地数、家庭非农从业收入是否为其主要收入来源、家庭人均消费;Xs表示一组与家庭居住、政治和社会地位特征相关的指标,均为虚拟变量,包括:一是家庭居住地区虚拟变量(山上片用0表示,山下片用1表示)。二是家庭是否为党员家庭(党员家庭用1表示,非党员家庭用0表示)。三是家庭成员的最高职业阶层指标(将职业阶层为乡村干部、经理人员、私营企业主、专业技术人员和办事人员的划分为中高阶层,属于该阶层家庭用1表示,非该阶层家庭用0表示)。将职业阶层为个体工商户、商业服务业员工、产业工人的人员划分为中下非农阶层,属于该阶层家庭用1表示,非该阶层家庭用0表示;农业劳动者和无业人员阶层作为对照组,均单独成为一个阶层指标;Xv是一组间接测量社会支持和社会公平的主观变量,由诉求型组织支持、党政及工作单位支持、家庭私人支持以及权利与制度安排公平、机会和财富分配公平、城乡与行业差距公平组成。

表1 乡村贫困率影响因素的多元线性回归分析

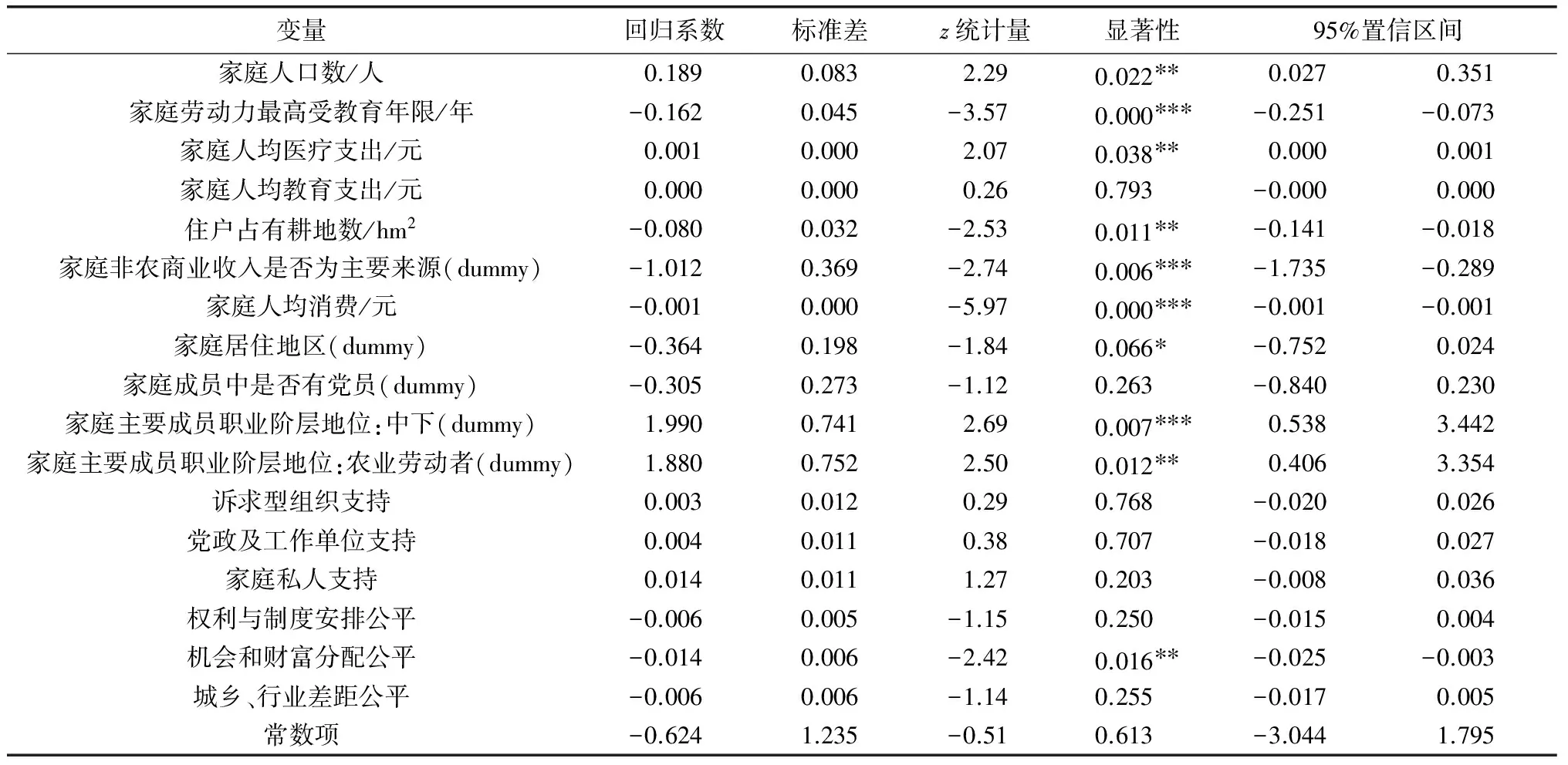

3.2.2风险性分析。在逻辑回归的过程中,中上职业阶层变量和无业人员变量由于存在共线性问题被排除,因此,最终纳入解释乡村住户贫困影响因素的主要社会经济特征指标有17个。以国定低收入线(2 300元/人)为标准,对乡村贫困影响因素进行逻辑回归分析,结果见表2和表3。

我们打算向上写一份务虚的报告。报告由我起草,厂里负责盖章。理由原因找了一大堆,像墙角堆放的边角废料。问题的重点在于思想认识上存在“我行我素”的现象,“全镇一盘棋”的观念欠缺,至于超预算的问题,以施工难度加大和人工工资上涨为由。门楼建筑是木已成舟,只能下不为例,力争满负荷超额完成全年的生产计划。我将刘厂长盖章的报告作为附件,又以镇政府的名义向县政府打了整改报告。重点检讨镇委、镇政府对加强企业党建工作的认识不足,企业的党组织相对弱化,各项制度也不健全,导致对企业的管理出现盲区。至于整改措施,不言而喻,总是与存在的问题一样避实就虚。

表2 乡村住户贫困影响因素的Logistic分析(基于国定低收入线)

说明:dummy表示该变量为哑变量,是量化了的质变量,取值为0或1。下表同。

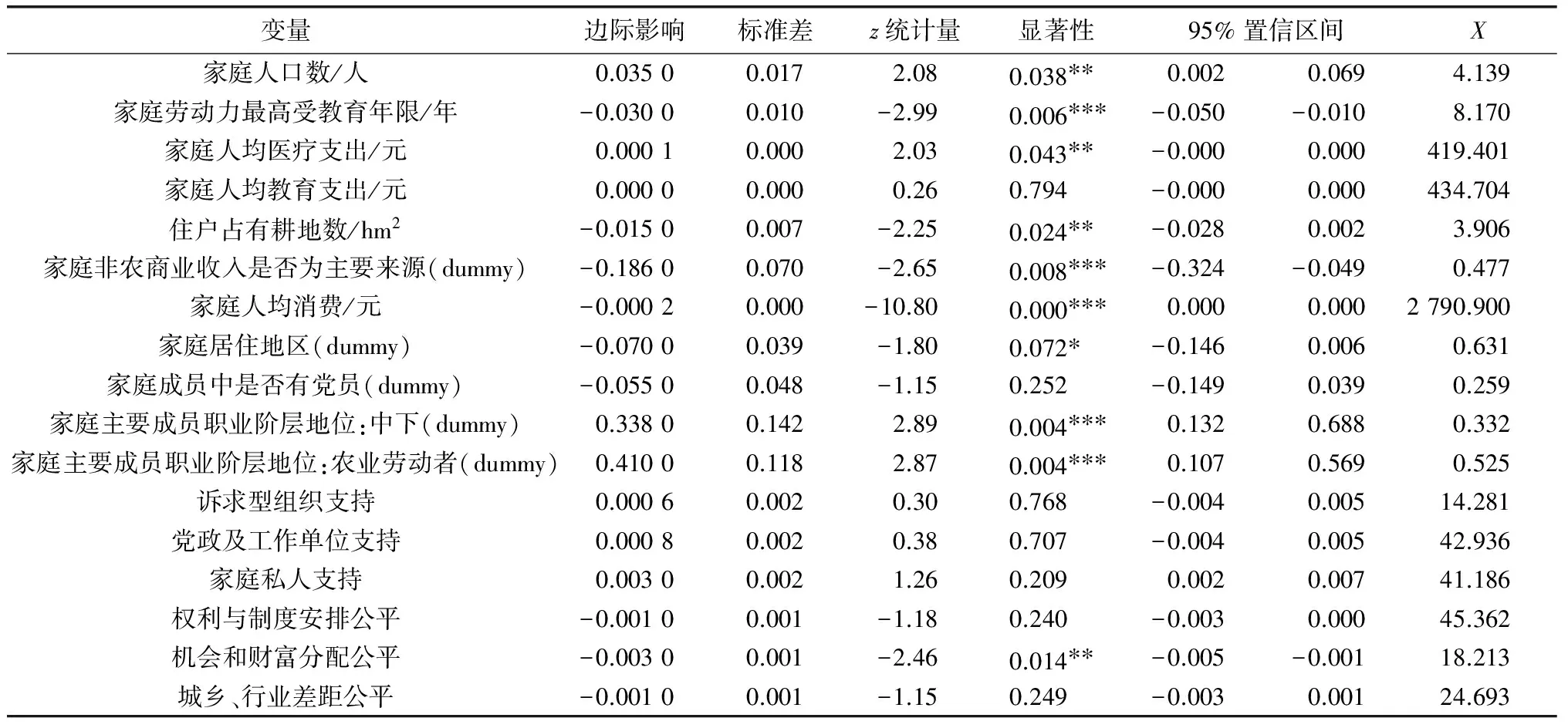

表3 乡村住户陷入贫困风险的边际效应

首先,家庭人力资源相关指标中,家庭人口数、家庭劳动力最高受教育年限和家庭人均医疗支出,均对乡村住户贫困风险产生显著影响,只有家庭人均教育支出未产生统计上的显著影响(表2)。由表3可知,家庭成员每增加1人,乡村住户将增加3.5%贫困风险,“人口越多越贫困”已成为共识,此次调查问卷数据也反映出这一问题;而家庭劳动力最高受教育年限每增加1年,贫困发生风险将降低3%,可见,提高劳动力素质是乡村住户脱贫的重要途径。而家庭人均医疗支出每增加1元,贫困发生风险将增加0.01%,这说明乡村住户所面临的医疗压力较大。家庭人均教育支出未产生统计上的显著影响,说明教育支出并非乡村住户所面临的重要压力,这与乡村住户不重视教育、教育水平普遍偏低的状况密切相关。

其次,在与家庭经济相关的变量组中,具有统计显著性的影响因素是家庭非农商业收入是否为收入主要来源、家庭占有耕地数和家庭人均消费,它们的作用都是降低乡村住户陷入贫困的风险,其中,每增加1个以非农商业收入为主要收入来源的家庭,贫困发生风险将降低18.6%,足可见非农收入对乡村住户的重要影响;家庭占有耕地数每增加1 hm2,将降低1.5%的贫困发生风险,这意味着农业生产对于乡村住户仍然具有重要作用;而家庭人均消费每提升1元,贫困发生风险将降低0.02%。

第三,在与家庭居住地区、政治与社会地位相关的变量组中,家庭居住地区、家庭主要职业阶层地位(中下)、家庭主要职业阶层地位(农业劳动者)均产生统计显著性影响,其中,家庭居住地区的影响表现为山上片住户每减少1户,即山下片住户每增加1户,贫困发生风险将降低7%,这也就意味着山上片的乡村住户比山下片的乡村住户更容易陷入贫困。从家庭主要成员最高职业阶层地位看,中下阶层和农业劳动者的增加都将增加一定程度的贫困发生风险,而将两者相比较发现,相对于农业劳动者,中下阶层陷入贫困的风险要小。由此可见,乡村住户贫困不仅存在较为明显的区域贫困,同样存在较为明显的阶层贫困。

第四,在社会支持和社会公平评价指标中,只有机会和财富分配公平产生了统计显著性的影响。对于机会和财富分配公平的评分每增加1分,可降低0.3%的贫困发生风险。这表明,贫困者认为他们获得的发展机会和财富相对更少一些。在诉求型组织支持、党政及工作单位支持、家庭私人支持方面,未产生统计上的显著性影响,这说明贫困户在生活中遇到困难时,从这3个方面得到的支持均不多;在权利与制度安排公平、城乡与行业差距公平评价方面,也未产生统计上的显著性影响,这说明在这些方面,贫困户所遭遇的社会排斥并不明显。

由上可知,目前研究区的乡村住户贫困不仅存在较为明显的区域贫困,同样存在较为明显的阶层贫困,也就是说,研究区乡村贫困同时具备区域整体性贫困与个体性贫困。故其反贫困策略制定既要有区域针对性,又要兼顾阶层针对性。

4 结论

乡村贫困地方特征是乡村贫困与地方背景互动研究的重要内容。在乡村贫困的时空格局演变、空间分布及贫困群体差异分析的基础上,指出研究区域乡村贫困存在四大重要地方特征:乡村贫困的空间传承性、隐藏性、集聚性与群体差异性。这四大特征与其地方背景密切相关。乡村贫困的空间传承性显现出连州地区的北部及东部区域为主要乡村贫困区,这与其独特的民族构成及地理环境条件的制约不无关系。乡村贫困隐藏性存在的主要原因即为研究区众多劳动力外出务工,这一方面拉高了本地区农民的平均收入水平,另一方面也使得研究区的乡村贫困无声地转移为城市贫困,乡村贫困被更深地隐藏。乡村贫困的集聚性证实了现状条件下研究区存在北部地区的高贫困率集中以及东南部地区的高、低贫困率错综分布现象,进一步为乡村贫困空间传承性、空间隐藏性特征提供有力佐证。而乡村贫困群体差异性的分析,不仅证实了少数民族群体是研究区特殊的贫困群体,而且亦证实了研究区贫困群体以持久性贫困类型居多,反贫困任务依然十分严峻。

在乡村贫困影响因素的分析中,从微观的行政村及乡村住户视角入手,较之以往乡村贫困多为宏、中观分析,视角更为细致;并且将空间变量、阶层身份及社会排斥指标共同纳入到影响因素指标体系中,对以往研究来说是一个不小的补充,而且其研究结论亦表明,除以往研究所关注的家庭人力资源、经济资源相关指标对乡村贫困产生显著影响外,某些空间变量、阶层身份及社会排斥指标同样会对乡村贫困产生显著影响,这也意味着研究区乡村贫困既存在区域性贫困又存在阶层贫困。故其未来反贫困策略的制定既要有区域针对性,又要兼顾阶层针对性。

参考文献:

[1]Tickamyer A R.Poverty·Rural[C]//Atkins P J.International Encyclopedia of Human Geography.Oxford:Elsevier,2009:416-420.

[2]李雨停,丁四保,王荣成.我国农村贫困区域及农村人口转移问题研究[J].经济地理,2009,29(10):1704-1709.

[3]彭德福.我国11片贫困地区情况简介[J].农业经济问题,1986(8):23-24

[4]Nord M.Poor People on the Move:County-to-county Migration and the Spatial Concentration of Poverty[J]. Journal of Regional Science,1998,38(2):329-351.

[5]闻育旻.广东有316万农村贫困人口首个扶贫济困日将启动.(2010-06-22)[2012-10-18].http://www.chinanews.com/gn/news/2010/06-22/2356736.shtml.

[6]Alwang J.Poverty,Policy and Space:Discussion[J].American Agricultural Economics Association,2004,86(5):1297-1298.

[7]De Janvry A,Sadoulet E.Rural Poverty in Latin America Determinants and Exit Paths[J].Food Policy,2000,25(4):389-409.

[8]Tanton R,Harding A,Mcnamara J.Urban and Rural Estimates of Poverty:Recent Advances in Spatial Microsimulation in Australia[J].Geographical Research,2010,48(1):52-64.

[9]Jarosz L,Lawson V.“Sophisticated People Versus Rednecks”:Economic Restructuring and Class Difference in America’s West[J].Antipode,2002,34(1):8-27.

[10]Commins P.Poverty and Social Exclusion in Rural Areas:Characteristics,Processes and Research Issues[J].Sociologia Ruralis,2004,44(1):60-75.

[11]Cloke P,Marsden T,Mooney P H.Handbook of Rural Studies[M].Great Britain:The Cromwell Press Ltd.,2006.

[12]曹明明.西部贫困地区可持续发展的模式初探[J].人文地理,2002,17(4):92-95.

[13]段塔丽.论西部农村贫困妇女的生存环境及其网络资本[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2004,33(2):64-68.

[14]刘慧.新时期西部地区贫困问题研究[J].地理研究,2001,20(4):489-497.

[15]马忠玉.论我国西部大开发战略中的旅游开发与贫困消除[J].自然资源学报,2001,16(2):191-195.

[16]唐建,刘志文.西部地区农村贫困现状、原因及对策探析[J].中国人口·资源与环境,2004,14(4):50-55.

[17]王立安,钟方雷,苏芳.西部生态补偿与缓解贫困关系的研究框架[J].经济地理,2009,29(9):1552-1557.

[18]吴红伟.西部农村贫困地区劳动力转移对策分析[J].理论前沿,2009(9):42-43.

[19]杨友孝,蔡运龙,傅泽强.西部贫困山区的产业开发与项目选择[J].地理学与国土研究,2000,16(3):12-17.

[20]陈杨乐.湖南县域经济发展水平的空间差异与扶贫开发[J].经济地理,2003,23(2):183-186.

[21]李双成,许月卿,傅小锋.基于GIS和ANN的中国区域贫困化空间模拟分析[J].资源科学,2005,27(4):76-81.

[22]许月卿,李双成,蔡运龙.基于GIS和人工神经网络的区域贫困化空间模拟分析——以贵州省猫跳河流域为例[J].地理科学进展,2006,25(3):79-85.

[23]胡业翠,方玉东,刘彦随.广西喀斯特山区贫困化综合评价及空间分布特征[J].中国人口·资源与环境,2008,18(6):192-197.

[24]宫文,周进生.广西乡村贫困化空间格局及影响因素分析[J].安徽农业科学,2011,39(20):12434-12437.

[25]胡兵,赖景生,胡宝娣.经济增长、收入分配与贫困缓解——基于中国农村贫困变动的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2007(5):33-42.

[26]韩林芝,邓强.我国农村贫困主要影响因子的灰色关联分析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(4):88-94.

[27]程静.农业天气风险与中国农村贫困的实证研究[J].地域研究与开发,2010,29(4):104-107.

[28]段鹏,张晓峒,张静.论我国农村贫困的决定因素——基于村民行为选择视角的实证分析[J].财经研究,2009,35(10):105-115.

[29]李翠锦.农户人力资本投资与农村贫困关系的实证研究[J].安徽农业科学,2010,38(14):7611-7613.

[30]李翠锦.农户收入结构对农村贫困缓解的影响研究[J].特区经济,2010(3):180-181.

[31]广东省连县县志编写委员会.(民国三十八)连县志,卷二至卷五[Z].广州:岭南美术出版社,2009:351-815.

[32]广东省扶贫开发领导小组办公室.广东扶贫志(1985—2005)[M].广州:广东人民出版社,2005.

[33]广东省地方史志编纂委员会.广东省志·地名志[Z].广州:广东人民出版社,1999:224-229.

[34]清远市地名委员会,清远市国土局.清远市地名志[M].广州:广东省地图出版社,1993:30-37,193-226.

[35](清康熙)连州志,卷三,卷六[Z].广州:岭南美术出版社,2009:11-21,60-68.

[36](清乾隆)连州志,卷三,卷四[Z].广州:岭南美术出版社,2009:434-466.

[37](清同治)连州志,卷二,卷三[Z].广州:岭南美术出版社,2009:596-648.

[38]Amarasinghe U,Samad M,Anputhas M.Spatial Clustering of Rural Poverty and Food Insecurity in Sri Lanka[J].Food Policy,2005,30(5/6):493-509.

[39]Kam S P,Hossain M,Bose M L,etal.Spatial Patterns of Rural Poverty and Their Relationship with Welfare-influencing Factors in Bangladesh[J].Food Policy,2005,30(5/6):551-567.

[40]Minot N,Baulch B.Spatial Patterns of Poverty in Vietnam and Their Implications for Policy[J].Food Policy,2005,30(5/6):461-475.

[41]都阳,蔡昉.中国农村贫困性质的变化与扶贫战略调整[J].中国农村观察,2005(5):2-9.

[42]Saisana M,Saltelli A.The Multidimensional Poverty Assessment Tool(MPAT):Robustness Issues and Critical Assessment[R]//European Commission.EUR Report 24310 EN.Ispra:JRC-IPSC,2010.

[43]陈光金.中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析[J].中国农村经济,2008(9):13-25.