从文学时代到影像时代

——台湾文学改编电影的历史性考察

贾斌武

从文学时代到影像时代

——台湾文学改编电影的历史性考察

贾斌武

在2008年左右开始的台湾“后新电影”①浪潮中,我们发现一度陷入低谷的台湾文学改编电影开始再度繁荣起来。《单车上路》(2006)、《插天山之歌》(2007)、《一八九五》(2008)、《父后七日》(2010)、《爱到底》(2011)、《那些年,我们一起追的女孩》(2011)、《杀手欧阳盆栽》(2011)、《转山》(2011)等一批文学改编电影的成功给沉寂日久的台湾电影带来了巨大的惊喜。虽然当下这一批文学改编电影仅从数量上看,似乎仍不足于形成风潮,但它们的确就像当年新电影的横空出世一样,给曾经死气沉沉的台湾影坛带来了诸多新的变化。那么我们该如何在台湾电影史的脉络中来看待这一现象呢?在台湾电影逐步获得独立艺术地位的过程中文学究竟发挥了什么样的作用?前新电影时代台湾文学改编电影为什么没有形成任何形式的风潮?影像时代的到来是否意味着文学的终结?本文通过对台湾文学改编电影的历时性考察,将尝试对这些问题进行回答。

一、前新电影时期的台湾电影与文学

台湾电影对文学作品的改编最早可以追溯到日据时期。据有学者研究,早在1925年台湾人刘喜阳、李松峰等就曾根据刊登在《台湾日日新报》上的一篇连载小说改编了同名电影《谁之过》,这也是台湾人制作的第一部故事片。1936年台湾总督府文教局与“国粹电影社”合作拍摄了改编自北畠现映原作的《呜呼!芝山岩》一片,该片则是台湾摄制的第一部有声故事片。②通过这些史实我们可以看到台湾电影早在萌芽之初就已经开始从文学资源中汲取营养。这在电影艺术发展的早期属于非常普遍的现象,但问题在于处在殖民地环境下的台湾电影先天畸形,偶发的文学改编实践实际上并不能促进台湾电影整体上的提升。此外,这一时期主要集中于城市的电影放映活动对台湾社会的影响十分有限,其重要性亦远在布袋戏等台湾民间娱乐形式之下。总之,日据时代的台湾电影艺术尚处于萌芽状态,电影与文学之间密切合作的时机并不成熟。

1945年台湾光复后,台湾电影事业开始进入长达十年的重建期。从1950年代中期开始,随着三家公营制片机构的建立,台湾电影产业开始渐具雏形,故事片生产亦逐步走上正轨。据有学者研究,20世纪五十年代“中影”公司曾有过将孟瑶的《飞燕去来》、徐薏蓝的《河上的月光》以及林海音的《薇薇的日记》改编成电影的实践。③但就这一时期台湾文学改编电影的总体情况来看,除了琼瑶、古龙等人的通俗小说改编的电影之外,电影界对改编文学作品似乎并未显示出特别浓厚之兴趣。20世纪80年代之前台湾文学作品改编的成功案例有宋存寿根据朱西宁小说改编而成的《破晓时分》(1968),李翰祥改编罗兰原著的《冬暖》(1969),白景瑞袭取陈映真《将军族》架构的《再见阿郎》(1970),“但都未形成任何形式的风潮,文学原著也并没有明显地在品质上或票房上帮助到文学改编的电影,所谓的佳作,多半还是仰仗了导演本身的才华与品位”。④在长达近三十年的时间里,台湾文学改编电影“面貌单调”,规模“短小零散”。是什么原因造成了这一状况呢?笔者认为有四点原因。首先,这一时期兴盛于台湾文坛的现代派文学多是对诸如弗洛依德精神分析学、存在主义、荒诞主义等西方现代主义理论的挪用,因而与台湾民众缺乏情感上的共鸣。其次,与台湾本土民众生活较为密切的乡土文学受到种种因素的制约无法被搬上银幕。国民党当局败退台湾之后仍以中华正统自居,在文化上大力推动“中华文化复兴运动”,并强力推广“国语”,台湾本土文化则在文化、教育等各个方面被歧视和压制,像乡土文学这样带有强烈现实批判色彩和本土意象的文学创作,自身生存尚且面临着巨大的压力,更别说与被官方意识形态严密掌控、并需要大量资本投入的电影合作了。第三,这一时期的台湾电影尚未完成影像本体的体认,在美学观念上仍受传统“影戏”美学的支配。正如巴赞所说:“如果说当代电影能够富有成效地从小说与戏剧领域中取材,这首先是因为电影已经相当自信,能够自如运用特有的表现手段,在它的客体面前消除自我不显行迹。这是因为电影对自己美学结构已有透彻理解,电影最终可以期望做到真正忠实原著,而不再有依样画葫芦式的虚假忠实性”。⑤即使在这一时期蔚为风气的琼瑶电影中,我们发现其最终展现的银幕魅力也更多地来自于小说原作者本人,而非来自电影艺术本身。最后一个也是最重要的一个原因,这一时期电影虽然已经成为台湾民众最重要的娱乐形式,但它仍难以撼动文学、戏剧在整个文化领域的引领作用。这是一个依然属于文学的时代。从20世纪五六十年代的现代主义文学到七十年代的乡土文学,此起彼伏的文学浪潮与文学论战以其强烈的介入精神引导着台湾社会的民主化进程。台湾话剧亦在这一时期进入其自身发展的“黄金时代”⑥,并产生了像姚一苇那样融会中西戏剧精髓、具有时代精神的大剧作家。反观这一时期的台湾电影则沉浸在政宣电影和言情、武侠电影的迷梦中,既无介入社会生活的勇气与魄力,更无引领社会前进的号召力。

20世纪70年代末,随着蒋介石的去世和党外民主运动的高涨,台湾社会的政治环境和意识形态空间开始松动,原先受到限制的乡土文学终于获得登上银幕的机会。钟理和的《原乡人》、钟肇政的《鲁冰花》、郑丰喜的《汪洋中的一条船》等乡土小说都在这一时期的乡土电影潮流中被搬上了大银幕。这些影片虽然由严肃文学改编而成,但它们显然尚未挣脱“影戏”美学的束缚,也没有褪去商业电影的庸俗习气,对电影本体的认识也还处于比较混沌的状态。当然,与同时期逃避现实、粉饰太平的琼瑶爱情片、武侠片以及充满官方说教意味的政宣电影相比,乡土电影无疑是一种进步,它们在一定程度上已经开始呈现出介入社会现实的胆识(如李行在《原乡人》中率先对中国/台湾情结进行了探讨),并传达出社会变革的讯息,但台湾电影真正开始介入现实社会、引领时代,还要等到新电影的出现。

二、新电影时代:影像与文学的联姻

20世纪七八十年代之交的台湾“本土反思运动”在某种程度上已预示了“革命”的即将到来。早在乡土电影进行得如火如荼的时候,新电影的火种其实早已种下。大学毕业、入行磨练已有几年的侯孝贤这一时期正是李行《早安台北》一片的编剧与副导演,陈坤厚作为摄影师也接连拍摄了李行导演的《原乡人》、《汪洋中的一条船》(1977)、《小城故事》(1978)等数部影片,耳濡目染之下乡土文学的影响很自然地传承到了下一代。在侯孝贤和陈坤厚前新电影时期拍摄的一系列诸如《天凉好个秋》(1980)、《蹦蹦一串心》(1981)、《在那河畔青草青》(1983)等商业爱情片中,我们已经能看到乡土作为一个空间符号的在场,乡土文学的影响已然若隐若现。在之后的新电影运动中,与其它导演相比,侯孝贤和陈坤厚的作品流露出更加浓郁的乡土精神恐怕也与乡土文学的影响有关。一些乡土文学作家的积极参与同样是新电影带有浓郁乡土精神的重要原因。他们或是像黄春明、朱天文、丁亚民那样亲自上阵改编自己的小说,或是像吴念真和小野那样作为“新电影的发动者”积极参与新电影的筹划工作。在新电影运动曲折发展的几年中,仅黄春明的小说就被改编成了《儿子的大玩偶》(1983)、《我爱玛丽》(1984)、《看海的日子》(1984)、《沙扬娜拉,再见》(1987)四部影片,他本人当时亦有改行做导演的计划,另外像廖辉英的《油麻菜籽》(1983)、朱天文的《小毕的故事》(1983)、王祯和的《嫁妆一牛车》(1984)、王拓的《金水婶》(1987)等乡土小说的代表作品也纷纷被改编。从今天的角度来看,我们可以肯定地说:如果没有乡土文学赋予新电影以一种令人尊敬的文学特质,其艺术成就必然会黯淡了许多;假使没有了朱天文、黄春明,那么新电影或许就会是另一幅面貌。那么乡土文学究竟在哪些方面影响了新电影导演的创作,或者说新电影运动在哪些方面继承了乡土小说的精神呢?笔者认为,乡土文学最突出的特征在于其批判精神和写实主义风格。从现实批判的层面看,新电影传承了乡土文学对底层庶民的人文关怀、对台湾社会变迁的记录、对日美新殖民主义的批判,以及日渐增强的对于台湾本土经验的强调。这些继承自乡土文学的遗产不断地被融会进影像并构成为了台湾电影历史经验的一部分。从形式风格上来看,乡土文学的写实风格与电影媒介“物质现实的复原”这一本性之间的契合也在某种程度上促成了新电影与乡土文学之间的联姻。正如伊芙特·皮洛所言:“电影的‘魔幻般的准确性的奥秘’之一就是由于异常逼近现实生活而获得的真实性。”⑦新电影对乡土文学的改编无意间打开了一扇通向真实世界的窗户,过去依附于“影戏”美学、沉迷于欺骗和造梦的台湾电影开始进入了一个思考电影媒介本体的时代。摄影机从缠绕在它身上的种种束缚中被解放了出来,电影艺术不再是仅仅供观众消遣的娱乐,新一代的台湾电影导演将他们的镜头对准正在急剧变化的社会现实,电影作为“记录土地、历史与人类生活情感的艺术媒介”⑧的功能得到了空前的落实。

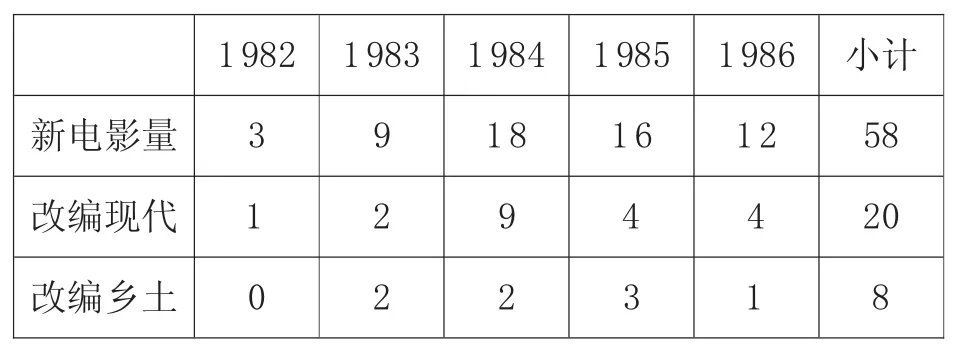

台湾新电影与文学之间的紧密合作开始于乡土文学,却并没有局限于乡土文学,现代派文学同样为新电影提供了大量的素材和经验支持。如下表所示,在新电影运动期间台湾新电影导演共拍摄了58部新电影,其中文学改编电影占了近一半的数量,这其中改编自现代派文学的数量又远远多于改编乡土文学的数量。这一时期,白先勇、萧飒、李昂、七等生、萧丽红等台湾现代派作家的代表作品被频繁地搬上大银幕,如《玉卿嫂》、《霞飞之家》、《杀夫》、《结婚》、《桂花巷》等等。新电影导演改编现代派文学的热情似乎尤甚于乡土小说,以台湾现代主义小说的代表人物白先勇为例,除过上面提及的《玉卿嫂》(1984)之外,他的《金大班的最后一夜》(1984)、《孤恋花》(1985)、《孽子》(1986)等小说作品亦被搬上了银幕。造成新电影改编现代派文学的原因主要有以下三点:首先,台湾从20世纪六七十年代开始加速的城市化进程在八十年代已经取得了初步的成效,台湾开始从农业社会迈入工业化社会,现代性问题在台湾社会的重要性得以凸显。其次,新电影导演中的“留洋派”由于知识背景与个人偏好亦倾向于改编现代派文学。最后,获得独立地位的电影已经相当自信,能够自如地运用影像特有的表现手段,现代主义文学的实验性不再成为电影创作上的限制。新电影对现代派文学的改编是其自身不断拓展、认识不断深化的结果,它体现了新电影对自身的突破及其内在的多样性。现代派文学对人的内心世界的探索,对文学形式的大胆革新,更启发了新电影对电影形式追求的自觉。现代主义文学对人的绝望处境的描写、对女性意识的探讨以及对现代性的批判更是极大地提升了新电影的思想深度和精神内涵。

新电影文学改编作品统计表⑨

电影与文学的关系自新电影开始亦发生了微妙的变化。电影从过去依附于文学、依附于戏剧到现在终于找到了“自信”并成为了一门真正独立的艺术。在这一时期的台湾电影中我们发现电影看待文学不再是仰视的目光,而是变成了平等关系下的平视。在这一时期的文学改编电影中,电影性与文学性达到了较为完美的统一,面对文学,电影真正做到了“在它的客体面前消除自我不显行迹”(巴赞语)。电影艺术不再是文学的图解,而是开始运用影像自身特有的表现力去真正地传达文学的精神。正如有台湾学者论述的那样,新电影导演们的一个共通点是他们对“电影形式的一致自觉”,他们“重视电影形式的力量,无论最终靠拢的是写实或表现主义,电影都不再是戏剧或娱乐的附庸,而是富含影像声音魅力的艺术形式”。“电影不再是平铺直叙的情节串联,而是破坏时空的前后闪现,以及交织得错综复杂的情感暗喻”。⑩新电影导演们对电影语言进行了大胆的革新和创造性的使用,如减弱电影情节的戏剧性而代之以生活流或意识流;抛弃使用明星而代之以非职业演员;娴熟地运用能够捕捉生活的完整性与暧昧性的长镜头与景深镜头等等。新的时代内容需要与之相适应的新的艺术表现形式。1983年琼瑶电影《昨夜之灯》的票房失利亦从另一个侧面清楚地标示了一个时代的终结和一个新的时代的到来。文学虽然在这一时期仍发挥着重要的社会影响,但它已不能单独完成引领时代的重任,电影开始利用自己的强大影响力认真地思考社会、介入社会,参与台湾社会的民主化进程。《儿子的大玩偶/苹果的滋味》引发的“削苹果事件”即是一个例子,它引发了人们对美台不正常关系的反思和对官方审查机制的思考。侯孝贤执导的《悲情城市》(1989)本身即是台湾民主化进程中的一个重要事件,它对二·二八事件的呈现史无前例地触痛了台湾民众的神经,它所引发的对台湾历史的反思更是极大地促进了台湾社会从威权时代向民主时代的转型。

三、后新电影时代的台湾电影与文学:从疏离到整合

当台湾电影与文学之间的良性合作终于在新电影时代开花结果之时,潜在的危机也开始显现。如果说前新电影时期,文学在与电影的合作中居于主导性的地位,新电影初期曾短暂地实现了电影性与文学性的平衡,那么很快,一部分文学改编电影就走向了对文学作品的“剥削”。电影与文学之间好不容易才建立的平等关系遭到了破坏,台湾电影进入了一个“自我膨胀”的时期。既然文学不再被尊重,文学改编也就无法(无意)忠实地再现出文学原著的精神和人文深度。一些所谓的“文学改编电影”为了迎合市场,随意删减文学作品中的思想性和批判性,或是增添一些商业性的噱头,从而丢掉了文学家对现实的关怀。市场投机力量的介入使得文学改编走到最后,甚至走向了庸俗化的地步。如有论者说道:“对小说及作者名字的剥削,把对小人物的怜悯转为对小人物的嘲弄和耻笑,是企图假扮新电影之名鱼目混珠,既扰乱了评论,更使有心观众对‘改编小说’印象打折扣。”⑪随着新电影口碑的恶化,1987年,五十一位台湾新电影运动的参与者在报纸上联合发表声明宣告新电影运动的终结。

进入后新电影时代,虽然台湾电影对文学作品的改编仍时有进行[如赖声川改编自己话剧的《暗恋桃花源》(1992),张艾嘉改编自大陆女作家严歌苓小说的《少女小渔》(1995)、侯孝贤根据清末狭邪小说《海上花列传》改编的《海上花》(1998),李安改编自张爱玲小说的《色·戒》(2006)],但新电影与文学紧密合作的盛景却再也无法重现。“解严”之后海峡两岸电影界与文学界之间的合作[如谢晋1989执导的《最后的贵族》改编自白先勇的短篇小说《谪仙记》,大陆著名作家莫言创作的中篇小说《白棉花》(2000)则由台湾导演李幼乔搬上了大银幕。亦无法挽回颓势,台湾文学改编电影无可挽回地走向了衰落。但另一方面,我们看到随着侯孝贤、杨德昌等人在国际电影节上接连获得大奖,文学的社会影响进一步被削弱,影像的自我膨胀倾向在这一时期达到了极致,加之从20世纪90年代开始电视的蓬勃发展,一个影像化的时代开始逐渐到来。这一时期台湾电影的影响力已远远地超过了文学,其引领时代、社会的能力亦将文学远远地甩在了后面。新电影被塑造成了传奇与神话,侯孝贤、杨德昌及其后来者李安、蔡明亮(合称“台湾四大导演”)被舆论抬高到了国际电影大师的地位,荣耀超过了任何一位台湾作家。台湾当局亦开始将电影视作文化外交的武器,设置辅导金鼓励台湾电影参加国际影展,这无形中进一步助推了电影媒介在整个社会中的影响力。我们之所以用一种媒介工具来命名一个时代(如印刷时代、广播时代),不仅是指该媒介在一个特定时期内对人类生活具有深刻的影响,同时也意味着该媒介在同一时期内具有相对于其它媒介的绝对优势并在文化上具有整合其它媒介的能力。20世纪90年代台湾电影虽然积聚了巨大的社会影响力,但它显然还不足以整合包括文学在内的整个大众文化的其它领域。究其原因,主要有下面两点:(一)台湾电影在社会影响力上虽然战胜了文学,但却面临着同属视觉文化的电视媒介和大众流行文化(漫画等)的巨大挑战,尤其是电视以其亲和力分走了属于电影的很大一部分关注。这一时期电影固然获得了令人尊敬的社会地位,但同时“第四台”、《小燕有约》亦在台湾民众的生活中发挥着重要的影响力。(二)20世纪90年代以来台湾电影工业陷入衰退,无力对大众文化的其它部门进行有效的整合。

21世纪初期台湾文学改编电影仍然处在沉寂之中,但台湾电影的文化整合之路却已悄然开启。以流行音乐为代表的台湾流行文化在华语地区具有强大的影响力,将流行音乐与同属流行文化范畴的电影进行整合,不失为提升台湾电影创造力的一条途径。电影创作者希望借助流行音乐的人气拉升电影的票房,于是在《爱情灵药》(2002)中我们看到了歌手光良,在《五月之恋》(2004)中看到了作为叙事线索的“五月天组合”。被新电影抛弃的明星制在这一时期亦得以初步重建。到了2008年左右,随着“后新电影”浪潮的出现,一度销声匿迹的文学改编电影再度呈现出蓬勃发展的态势,并产生了本文开头时所提到的一批代表性作品。台湾文学改编电影为什么会在沉寂许久之后再度出现复兴的迹象呢?原因不外乎以下几点:首先,以中国大陆为主体的整个华语电影市场的蓬勃发展使得外界对投资电影再度燃起了兴趣,台湾电影的创造力被激活,尤其是ECFA签署之后台湾电影获得了广阔的大陆市场,这让台湾电影人有了进行各种试验的勇气。其次,流行台湾影坛多年的青春校园题材资源日趋枯竭,台湾电影在题材、风格上必须进行创新与突破。最后,我们不应将台湾电影与文学的互动当作孤立的现象来考察,而应将其看作影像时代文化资源跨媒介整合的一个部分。如我们看到越来越多地来自其它领域的人才(周杰伦、方文山、王力宏、九把刀、蔡岳勋等)跨界推出了电影处女作。当下这一电影与文学之间的互动态势亦呈现出一些新的特征:(一)电影在这一整合大潮中居于主导性的地位;(二)文学改编的内涵发生了深刻的变化,新世代的台湾电影人并不排斥对严肃文学的兴趣,但同时它们对新兴的网络文学亦保持了足够的关注;(三)当下这一批文学改编电影不再追求使文学性(隐喻、哲思等等)凸显于电影文本之上的种种效果,而是努力在尊重文学作品的基础上发挥电影媒介的创造性潜能。一度有所削弱的电影介入社会现实的能力在这一时期亦得以加强。《海角七号》、《鸡排英雄》(2011)、《那些年,我们一起追的女孩》、《大尾鲈鳗》(2013)、《总铺师》(2013)等影片正是由于贴近台湾民众的生活,从而激活了台湾民众对本土电影的热情,并一次次演变为风靡全岛的文化事件。

结语

台湾电影对文学的跨媒介改编促使我们思考文学在电影成长为一门艺术的过程中所扮演的作用以及电影联合其它媒介共创未来的可能性。从文学时代到影像时代的变迁同时也是电影媒介自身不断获得解放的过程。电影艺术经历一百多年的成长已从早期依附于文学、戏剧发展成为一门强势独立的发声媒介。前新电影时期,处于影戏美学影响下的台湾电影对影像本体的认识还比较模糊,因而还不能很好地驾驭比自身更古老、更为成熟的文学。新电影时代,电影的本体意识开始觉醒,影像介入现实、形塑社会的能力得到了空前的加强。后新电影时代经过漫长的探索,已经成长为一棵参天大树的电影艺术正在变得越来越具有包容性,整个台湾文化系统正在以综合性极强的电影媒介为中心进行一场资源的整合。在这样一个脉络中,电影与文学的关系也经历了一个巨大的演变过程。前新电影时代,电影对文学的跨媒介改编往往以文学性为主导,影像是次文本,在如今的影像时代里,这一关系已发生了反转,影像性变成了电影与文学跨媒介改编中的绝对主体。至此,我们实际上已经回答了本文开头时提出的前三个问题,在文章的最后笔者将试着对第四个问题进行解答。在一个影像为王的时代里,一些悲观的人开始担心文学会不会因此而走向“终结”。如有人在文章中写道:“在这场美学革命中,电影以其逼真性对于艺术的规则进行了重新的定义,在资本经济的协同作用下,作为艺术场域的后来居上者,它迫使文学走向边缘。在此语境压力下,文学家能够选择的策略是或者俯首称臣,沦为电影文学脚本的文学师,或者以电影的叙事逻辑为模仿对象,企图接受电影的招安,或者以种种语言或叙事企图冲出重围,却不幸跌入无人喝彩的寂寞沙场。……文学的黄昏已然来临。”⑫依照这位学者的观点,电影和文学的关系中显然带有某种“零和博弈”⑬的意味。但事实真的如此吗?对此笔者将用巴赞论述改编的一段话作为回应,他说:“不论改编之作多么不符原意,都不会使原著在了解和欣赏它的少数读者心目中受到损害,而对于不了解原著的人,无非有两种可能:他们或是看过影片也就满足了,觉得看电影相当于读原著;或是很想了解原著,这对文学来说更是大有收益。……实际上,一般的文化和具体的文学在这场风险中一无所失。”⑭在笔者看来,影像时代的兴起并不会导致文学的终结,而是对文学提出了新的要求。既然人类已经进入了一个影像化的时代,文学又怎么能将自己置身于这一时代之外呢?再者,纵观整个世界电影史,电影和文学从来都不存在你死我活的关系。相反,它们之间一直都是相互支持、相互促进的关系。我想这也是台湾电影与文学的跨媒介改编带给我们的启示:电影和文学虽然分属两个不同的艺术门类,但假使这两个领域的创作者能在尊重彼此媒介特质的基础上“持续以原创性互相激励”⑮,一个充满生机的文化生态必将离我们不再遥远。

【注释】

①参见美学与庶民:2008台湾“后新电影”现象国际学术研讨会,台北市中央研究院文哲所,2009年10月。

②陈飞宝:《台湾电影史话》,中国电影出版社2008年版,第16页。

③曾西霸:《浅谈小说改编电影》,《电影欣赏》第90期(1997年1月)。

④蔡康永、韩良忆:《台湾电影与文学》,载《台湾电影精选》,万象图书股份有限公司1993年版,第2-4页。

⑤安德烈·巴赞:《电影是什么?》,崔君衍译,文化艺术出版社2008年版,第93页。

⑥黄仁:《台湾话剧的黄金时代》,亚太图书出版社2000年版。

⑦[匈]伊芙特·皮洛:《世俗神话——电影的野性思维》,崔君衍译,中国电影出版社1991年版,第129页。

⑧黄仪冠:《从文字书写到影像传播——台湾“文学电影”之跨媒介改编》,台湾学生书局2012年版,第4页。

⑨卢非易:《台湾电影:政治、经济、美学(1949-1994)》,远流出版公司1998年版。

⑩卢非易:《台湾电影:政治、经济、美学(1949-1994),远流出版公司1998年版,第275页。

⑪焦雄屏:《台湾新电影》,时报文化出版企业有限公司1988年版,第338页。

⑫朱国华:《电影:文学的终结者?》,《文学评论》2003年第2期。

⑬零和博弈(zero-sumgame),又称零和游戏,指参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”,双方不存在合作的可能。

⑭[法]安德烈·巴赞:《电影是什么?》,崔君衍译,文化艺术出版社2008年版,第87页。

⑮蔡康永、韩良忆:《台湾电影与文学》,载《台湾电影精选》,万象图书股份有限公司1993年版,第2-4页。

※南京大学中国新文学研究中心博士生

- 扬子江评论的其它文章

- 新的“史诗”的诞生──小说《保卫延安》史实考释