浅谈杭瑞高速公路湖北段上官隧道岩溶及破碎带区工程的地质比选

卢红波

(湖北省地球物理勘察技术研究院,湖北 武汉 430056)

0 引言

山区高速公路所处地质环境条件一般较为复杂,尤其是山区特长深埋隧道工程,其岩溶、断裂、软岩等不良地质隐蔽性较大,一般情况下在各阶段采用综合勘察手段查明的基础上,予以绕避,但有时却无法完全绕避,则应充分注重不同方案场址的工程地质条件分析和比较,从地质角度优选危害性较小的合理工程设计方案,充分体现“地质选线”在公路工程建设中的意义和作用[1-2]。

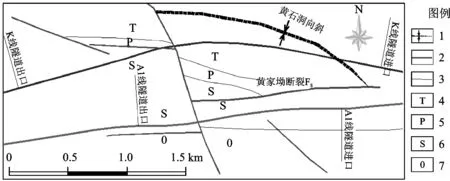

杭瑞高速公路上官隧道段因受前后地势条件限制,无法以明线爬坡方案通过黄家坳垭口,且垭口附近发育与路线走向近平行的黄家坳区域断裂;向南展线又受到南侧山体放射性矿产的较大影响[3]。在此复杂区段,最终只能以隧道穿越。拟设隧道方案有两个(图1):方案一(A1线)为中长浅埋隧道,紧邻并平行黄家坳断裂展布;方案二(K线)为特长深埋隧道,穿过北侧可溶岩区。本文针对方案一断裂破碎软岩隧道和方案二岩溶隧道进行地质分析,并结合区域地质条件,最终从施工风险及安全角度确定优选方案。

图1 隧道工程方案位置示意图

1 工程地质环境条件

杭瑞高速上官隧道段位于湖北省阳新县富水镇境内,属构造溶蚀—剥蚀低山区,在南北山岭之间为坳沟及沟源垭口(图2)。黄家坳断裂(逆断层)呈近东西向通过北侧山岭坡脚和垭口,该断裂从地层接触关系及其上覆盖层未错断等现象推断,形成于印支—燕山期,最后一次主活动时期为中第三纪之前,挽近期没有活动迹象,断裂下盘(北侧低山)主要为三叠系大冶组(T1d)灰岩,属硬质碳酸盐岩类,岩溶发育;上盘(南侧较缓低山)主要为志留系新滩组(S1x)页岩,属软质岩类,并受断裂影响破碎严重,断裂带附近多呈泥化状,在山顶老虎墩一带有放射性矿产。

图2 上官隧道地质平面图

该区构造上处于大磨山复背斜的次级褶皱带中,由黄石洞向斜、富水背斜组成。其中方案二前半段位于黄石洞向斜核部,后半段穿越向斜南翼,核部出露三叠系下统大冶组灰岩地层,岩溶问题突出。方案一主要位于富水背斜北翼。

该区地处中纬度亚热带温暖潮湿气候区,属大陆温湿季风性气候,四季分明,雨量充沛,年降水量1 200 mm±,降雨多集中在3-9月,6月最大,雨季时间长,区内相对湿度75%±。

区内地表水主要为方案二隧道进口附近的小溪,水位及水量受季节影响变化大,夏季一般为2~3 m3/s,暴雨时形成山洪,水深最大可达3 m,冬季水量小或干枯。另外沿断裂北盘有4处岩溶下降泉出露,流量0.6~3.0 m3/s。

区内地下水有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水、基岩裂隙水三种类型。其中松散岩类孔隙水及基岩裂隙水水量均较贫乏,对工程影响甚微,而碳酸盐岩类岩溶裂隙水赋存于三叠纪碳酸盐岩中,受层间裂隙、节理、断裂及溶蚀洼地、洞穴等控制,水量丰富,对工程影响大。

区内地下水主要由北侧山体向南汇集,在断裂带南侧分布志留系页岩,为相对隔水层,受断裂影响,地层泥化严重,隔水效果更好;而北侧大冶组灰岩与断裂破碎带接触部位,灰岩溶蚀严重,并形成顺断裂带的串珠状导水通道。对方案二穿过的山体,在前段黄石洞向斜地段形成储水溶洞,岩溶通道为向南及东西向。

2 隧道工程地质条件分析

2.1 方案二(K线)

方案二采用特长深埋隧道穿越北侧山体,隧道长3 676 m,洞底设计标高80~150 m,最大埋深约354 m,其主要的工程地质问题为岩溶。

隧道区地表溶蚀现象明显,山体表面遍布溶蚀沟槽、石芽和溶洞,其中溶洞多分布于标高220 m以下。地表见有两处较大的溶洞:位于进洞口左侧约100 m的溶洞a,洞口标高为50 m,为地下暗河出口,洞口形态不规则,大小约2 m×0.5 m,洞体向西延伸。洞身中部左侧220 m的筋骨洞b,洞口标高为120 m,为干洞,洞体高大,高约15 m,宽约6 m,向北东延伸。

隧道穿越的山体分水岭北侧枫树岭、伍家一带,发育大片山顶岩溶洼地,长1 000 m,宽度50~150 m不等,底部平坦,岩溶洼地四周有大落水洞6处。平常积水都从落水洞下泄,遇暴雨时消水不及时,还出现部分落水洞往外翻水。证明山峰高地周围仍发育岩溶洼地、落水洞且与低处的落水洞存在一定的连通关系。该岩溶洼地山体周围无其它出水点,与该山体地下水有密切关系的出水点主要为黄家坳断裂带北侧分布的2个泉:泉1,位于K线隧道进口(YK58+425)左侧约50 m处,涌水量为0.8~1.6 m3/s,出露口标高约46 m,常年有水,雨后1-2天左右水量明显增大,可达平常的3倍,且水质变浑;泉2,位于K线隧道进口前方(YK58+016)右侧20 m处,涌水量为0.6~1.8 m3/s,出露口标高约44 m,水量较稳定,水质清亮,为当地居民饮用水源。另外,南北山体之间的坳沟地带分布有长200 m、宽50~80 m、深12 m的洼地,其中有2 个圆形落水洞,深6~10 m,平时无水,雨期为地表汇水灌入地下的通道。

2.2 方案一(A1线)

方案一采用中长浅埋隧道穿越南侧山体,隧道长1 969 m,洞底设计标高80~150 m,最大埋深约115 m,最小埋深仅3 m,其主要的工程地质问题为软岩。

隧道紧邻黄家坳逆断层并与之大致平行,受黄家坳断层及其分支断层的影响,隧道围岩风化较强,岩体松散破碎,开挖过程中易发生洞室变形、坍塌、掉块、冒顶等情况。但因受断裂带的影响,志留系页岩经过挤压错动,造成压碎泥化,客观上造成了对水的阻隔,隧道区出现大量涌水事故的可能性非常小。

3 方案比选

3.1 围岩分级分段差异

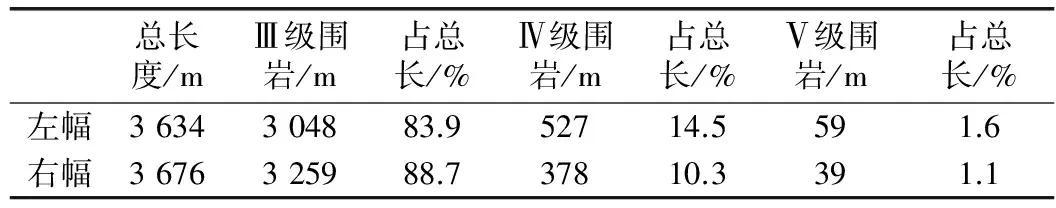

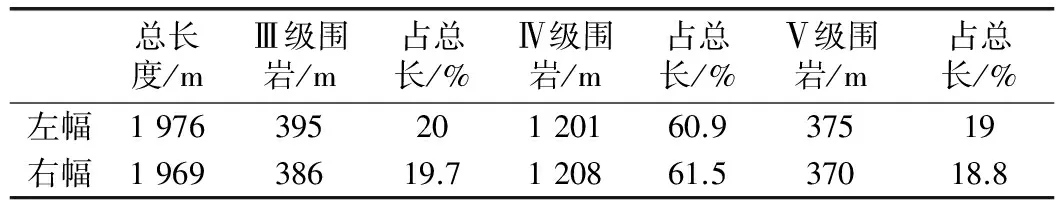

两方案的围岩分级情况列表如下(表1、表2)。

表1 方案二(K线)上官隧道围岩分级表

表2 方案一(A1线)上官隧道围岩分级表

从表列数据可见,K线方案围岩级别明显好于A1线方案,但围岩级别仅反映了围岩的坚硬程度和完整性。

方案二中Ⅲ级围岩段岩石坚硬,岩体完整性较好,围岩条件较好;Ⅴ级围岩主要分布于隧道进出洞口浅埋段及隧道遭遇的断裂破碎带,围岩条件差;Ⅳ级围岩段除少部分为Ⅲ级和Ⅴ级围岩的过渡段外,多为岩溶发育段,是该方案遭遇岩溶突水、突泥而最难控制的施工段。

方案一中Ⅲ级围岩段岩石较坚硬,岩体完整性较好,围岩条件较好;Ⅴ级围岩长度大主要是受隧道埋深浅,从第四系覆盖层及软岩风化层中通过的段较长;Ⅳ级围岩主要是受断裂影响,岩石产生破碎、泥化现象,而岩质较软。因此该方案的主要问题为洞室变形、局部坍塌或冒顶等。

3.2 岩溶化差异

从调查所得的资料来看,沿黄家坳断裂带及其次断裂带附近分布的较大规模的溶洞和泉点有13处,且均分布于黄家坳断裂带北面,这说明这些溶洞和泉点经断层破碎带形成了贯通带,对方案二影响较大,而方案一受黄家坳断裂的阻隔而遭遇岩溶突水的可能性非常小。

方案二隧道的设计高程80~150 m,地面高程>180 m,北侧山顶洼地高程在460 m以上,黄家坳断裂带附近出露的岩溶泉高程在50 m左右。因此北侧山顶洼地四面汇水,通过溶洞汇到黄家坳断裂附近,在隧道与断层相交的位置极易产生涌水,对施工安全等产生不利影响。

隧道涌水量预测如下:按最不利情况估算,仅考虑山顶岩溶洼地积水(汇水面积约1 km2),当管道充满水(山顶消水洞往外翻水是客观依据),隧道遇到岩溶管道,水头有3~3.8 MPa(即300~380 m水柱产生的压力),按暴雨标准(日降雨量>50 mm),水头压力折减后约2.4~3.0 MPa,涌水量达0.87 m3/s。由于泉1、泉2均为长年不干泉,其日出水量最小值之和按1.4 m3/s计算,100日总量=1.4×60×60×24×100=12 096 000 m3,由此推测山体中有大容量储水管道,如隧道施工遭遇强突水,后果不堪设想。

3.3 经济比选

方案一线路长度较方案二短,虽单个隧道工程投资较大,但经综合造价估算,方案一较方案二少投资150余万元。隧道运营期的通风、通电等维护成本,方案一将明显低于方案二。

3.4 比选结论

两方案地质情况优劣对比如表3。

对于该隧道工程的比选,围岩的破碎状况对于目前已趋于成熟的施工方法来说,风险在可控制范围内,而最难以控制的风险在于不确定性涌水造成施工期间人员的伤亡[4]。因此从地质安全角度最终推荐方案一作为优选方案。

表3 两方案的工程地质条件对比表

4 结语

加强基础设施建设是中国的一项基本国策,在公路、铁路等大型基础设施建设中,线路方案常会遇到滑坡、崩塌、岩溶、泥石流等不良工程地质问题,但并非遭遇到不良工程地质问题一定会导致线路方案不成立,应对不同方案从安全性、经济性、合理性进行比选,采用最优方案进行建设[5]。本文方案一遇到的问题主要是围岩破碎,方案二则是岩溶问题,两方案各有优缺点,但方案二的危险性在施工中可采取信息法施工,就有关数据显示,即使提前预测到涌水问题,解决难度也较大,同时经疏排水后对地质环境的影响也较大。在两方案总的经济指标相差较小的情况下,选用了可控性较好的方案一。

该隧道最终采用方案一进行施工,虽在施工中遭遇了近30次的洞室变形、局部坍塌、大塌方等多种状况,但均在可控范围之内,未发生安全事故,并于2011年4月4日顺利贯通。

参考文献:

[1]曹勇,蔡小扬.浅谈山区高速公路的选线问题[J].湖南交通科技,2004,30(3):8-10.

[2]高军,王华.山区高速公路路线设计中应考虑的关键问题[J].交通标准化,2006(7):60-63.

[3]霍明.山区高速公路勘察设计指南[M].北京:人民交通出版社,2003.

[4]关宝树.隧道施工中的灾害与防治[C]//铁路工程建设科技动态报告文集:铁路隧道及地下工程.北京:中国铁道出版社,1993.

[5]白云山,蒋树屏,丁浩,等.岩溶地质特长隧道的关键技术问题及对策[C]//山区高速公路、桥梁、隧道、关键技术研讨会论文集.武汉:湖北省科学技术协会,2006.