独家揭密史前重庆的旧貌寻访一万年前的“重庆主人”

文+本刊记者 陈石 图+周凡茹 部分图片来自网络

独家揭密史前重庆的旧貌寻访一万年前的“重庆主人”

文+本刊记者 陈石 图+周凡茹 部分图片来自网络

上图:鼬獾与黑熊,分别统治着蛮荒重庆的地底与地表。

左页图:钟云杰和他的团队根据这些地质构造图作出了重庆的蛮荒模型。

北城天街最近“接待”的最萌访客应该是白点。

10月12日上午,这只通体红艳,额头上点着一撮白毛的赤狐混在人群之中,神不知鬼不觉地踱到远东百货,在众人的围观中绕场视察。睥睨众生两小时后,终于在下午1时左右被有关部门擒获,并发配回城口老家。没有人知道这只赤狐是怎么来到重庆主城的,它这场千里之行的原因也是众说纷纭。但实际上,赤狐漫步观音桥,我们无需大惊小怪,因为在一万年前的重庆,白点的祖先们才是江北的真正主人……

人类出现前的重庆地图

早在丘陵还未被夷平、湿地还未被填满,蚂蝗梁、读书梁还真是一道道山梁之前,如今重庆主城所在的位置曾是一片荒野:到处堆叠着参天的古树,地面布满草地和页岩,渝中半岛两侧绵延着沙滩,17条溪流穿过解放碑,大群野生动物在上面生活。

当重庆动物学专家钟云杰向本刊记者描绘这番场景时,他如同追溯自己家谱一样兴奋——如果说那只出现在江北的赤狐是偶尔闯入人类世界的野物,那么钟云杰则是误入人类世界已久的“白点”。这位狂热的动物学家常穿着黑色牛仔裤和挡风夹克站在解放碑的红绿灯口发呆,看起来和身旁的观光客没什么区别。不同的是,在他的世界里,自己其实正走在一条沼泽般的溪流旁的小径上,而溪流最后消失在小什字小商品市场和罗汉寺的交界处。

“那里原本有一个河塘。”他指着道路旁的公交车站说。“那是河塘里的小堤坝,对于鹿、林麝、鸳鸯,还有其他所有跟溪流相关的动物来说,会是个很巴适的家,应该也适合红尾鱼,还有长吻鮠、铜鱼。”说话间一辆巴士开过,他笑了,“当然了,那时候一定安静很多。”

钟云杰对万年前的重庆如此感兴趣,源于他的地图癖,这位地图发烧友几乎见过自人类踏足重庆这片土地以来所有的地图。经过数十年的收集,在终于无图可寻之后,他突发奇想:如今的地图都是人们按照自己生活时的状态所制,那么人类出现前,重庆是怎样的呢?如果那时候有一张地图,会长成什么模样?如果将今日的重庆叠在这张古老的地图上,又会发现什么有趣的事情呢?

最古老的“重庆地图”

要做出这样一张地图,首先要做的是构造史前重庆的地理模型。

钟云杰拉上几个志趣相投的好友,以现存土壤类型、雨量等为基础,依照重庆历年气象、地质变化数据,推算出曾经存在于重庆的各种生态系统——包括树林、湿地或山丘等。由于重庆主城正好坐落在不同地理区域的交叉点,所以这样的群落种类繁多,不只有北方森林的三叶树,还有南方森林的重阳木、附近迁徙路线上的候鸟,甚至长江里的鱼都成为这些生态系统的一员,最后他们总共辨认出32个不同的生态群落。

一旦辨认出生态系统,他们就可以填入这片土地的主人——野生动物了。但它们当时分别住在哪儿呢?为了尽可能精准,钟云杰的团队让研究更向前迈进一步。他们确认了每个物种的栖地条件,例如潘氏闭壳龟需要湿草原、昆虫,以及有阳光可取暖的地方;獭兔需要潘氏闭壳龟的粪便;而赤狐则需要兔子和一个筑窝育子的地点……根据他们的推证,生活在重庆这片土地上的物种,从栖地到生态系统之间都有一套缜密的关系网络,与人类创造的复杂社会网络极其相似。

“我们不停地问,这个需要什么?那个需要什么?一边回答一边把重庆填满动物,有种上帝创造世界的快感。” 钟云杰说。

经过长达两年的勾勒与填充,在对两百多个地点进行反复推敲之后,他和他的团队成功地将史前重庆与今日的街道图结合起来,这为现代的重庆增添了一个全新的维度。如今,钟云杰能像文章开头那样,站在重庆的任何地点,想象出那个地方在万年前是什么样子,都聚集着什么物种。

“也没多大意义,是吧?但我很享受。” 钟云杰说。

史前重庆的疆域划分

通过这张史前地图,我们可以管窥原始重庆的风貌。

那时候,重庆的霸王是黑熊。黑熊体毛黑亮而长,胸部有一块“V”字形白斑,看上去像在脖子上戴了一条项链。钟云杰说,那时候黑熊比如今更凶猛,主要因为它体形大,身长1米8,体重约450斤。由于黑熊是“独行侠”,除了发情期之外,都喜欢独居,所以它们在重庆占的地盘最大,几乎分布全境,算得上是站在食物链顶端的汉子。不过,随着人类的入驻,黑熊的数量逐渐凋落,并逐渐向人烟相对稀少的东北方向迁徙。如今黑熊已转战城口的山林,与人类、苞米和蜜蜂继续斗争。

另外两种力量型住户是犀牛和野猪。犀牛是重庆的“岛民”,只在广阳坝一类的江上小岛上有留存的痕迹,如今已经绝迹。野猪又称山猪,杂食性动物,生存能力强大,喜欢群体活动,当时的野猪主要分布在沙坪坝一带的灌木丛里,以野菜、树木根茎、野果为食。如今它们是重庆人比较熟悉的野生动物,媒体时常报道某个村庄野猪出没、破坏庄稼的消息,在现已废弃的巫山庙堂乡原址,一群野猪甚至占山为王,成为了那里的主人。

除了力量型选手外,在地形复杂的史前重庆,身手敏捷的动物也很吃得开。常住渝北的豹猫一般在清晨和黄昏时捕猎,喜食昆虫、鸟类和一些小的哺乳动物。钟云杰说,这种动物看起来是家猫的放大版,最大差别是黑色耳壳背面有一个大白斑。不过,豹猫虽然带猫字,但却血腥暴躁,若是和狗关在一起,能把那群“汪星人”活活咬死吃掉……

文章一开始出现的白点,它的祖先赤狐又叫红狐、火狐。它们身体细长,嘴巴尖,除肚子上的毛是白色、腿和耳尖是黑色外,其余都是红色。这些火红的精灵一度霸占着江北的平原,与习性和饮食偏好接近的豹猫们时不时会因领土纠纷而大打出手。

相较于北边的猛兽扎堆,南岸这片土地显得温和许多。这里是林麝的地盘,林麝和鹿模样接近,长长的耳朵下,两只大眼睛喜欢无辜地盯着它专注的东西,但它们胆子很小,一遇风吹草动,就会很快地跑开,甚至躲到树上——别看它是蹄类动物,没有爪子,但只要有倾斜的树干,就能噌噌噌几下爬上去,可谓保命神技。虽然看起来是一种无害呆萌的小动物,但它们也并非手无寸铁。雄麝上犬齿特别发达,长可达10厘米,尖尖地从嘴里向下伸出来,如同一把锯齿刃的军用匕首,惹急了也会给人来上一口。遗憾的是,爬树和犬齿在毒药、陷阱、猎枪面前都是脆弱的,由于雄麝能分泌珍贵的麝香,重庆的林麝如今已接近灭绝边缘,进入了国家一级保护动物的名册。

上图:林麝是一种爱对着镜头“卖萌”的动物。

左右下页图:赤狐与豹猫,是重庆北边的一对生死对头。

在当年雄踞一方的“诸侯”们中,唯一留守主城的可能只有鼬獾了。在田间地里,老鼠出没并不奇怪,但狗一样大的老鼠就有点渗人了。如果细心地在郊区的田地里寻找,可以见到一种身形像老鼠却比老鼠大,头上有几块白色条纹的动物,那就是鼬獾。鼬獾是一种鼬科类动物,黄鼠狼的亲戚,又名猸子、山獾、鱼鳅猫。“这种动物并没有其他过人的本领,只是它们常常生活在一些废墟、山沟、水田、小溪、库塘的林灌、灌草丛附近,人类不容易发现,算得上是动物界的隐士,所以才能一直待在主城。”钟云杰解释道。

不过,钟云杰说,因为鼬獾头部带白色条纹,常被误认为是果子狸,在前几年还受到了不少池鱼之殃,如今数量已大幅减少。实际上二者有很大区别:果子狸体型更大、相对更苗条,鼬獾相对矮胖、体长较短;果子狸尾巴和身体一样长,尾毛较紧凑,鼬獾尾巴短而蓬松;果子狸头上的白色斑纹从鼻端一直延伸到身体背部的前半部,而鼬獾的白色斑纹在额头部分是中断的。

纷繁热闹的重庆天空

如果一只古代白头鹎生活在今天的重庆,它的心情大概不会太好,这种喜欢与其他鸟儿赛一赛速度的鸟类会郁闷地发现,除了江北机场那些怎么也赛不过的巨大铁鸟外,空中的对手实在太少。而在它们兴盛的年代,重庆的天空比现在热闹许多——两百多种鸟儿霸占着蓝天。

与陆上动物不同,当时不同种类的鸟势力范围是按海拔梯度由低到高划分的。500米以下海拔地区的舵主是白头鹎,白头鹎很常见,头上有白色斑纹,常常被误认为土画眉。海拔500米~700米之间的主人是黄臀鹎,它们体长与喜鹊相当。额至头顶黑色,头戴短而不明显的羽冠,下嘴两侧各有一小红斑,如同点了一颗美人痣。海拔700~800米被领雀嘴鹎占据,领雀嘴鹎是中国的特有鸟类,羽毛多是绿色,如果藏在绿色的灌丛中,你还不一定能看出它来。海拔1000米左右有绿翅短脚鹎,它们如今大多分布在城口、巫溪、奉节等县,身体有红、白、黑三色,色彩分明,洁白的头胸部没有一点杂色,美煞旁鸟。可惜的是,它们居住地海拔很高,普通人很难亲眼目睹它们的身姿。

本页图:这些曾经的重庆统治者们如今大多散布渝东北、渝东南的山陵地带。

本页图:分别作为南岸、沙坪坝与渝中的萌物代表,爱爬树的林麝、憨呆的野猪与竞速狂鸟白头鹎,你喜欢哪一种?

当然,也有些飞不起来的异类,红腹锦鸡就是其中一种。红腹锦鸡又叫金鸡,中型鸡类,带尾毛有一米多长,它们曾是解放碑一带的老住户。红腹锦鸡的雄鸟尤其漂亮,全身羽毛颜色互相衬托,赤橙黄绿青蓝紫俱全,光彩夺目,是驰名中外的观赏鸟类。雌鸟却长相平平,和母鸡模样差不多。最终,它们识趣地带着“老公们”举家搬迁到渝东北,为重庆解放碑的美女们腾出了地盘。

钟云杰告诉本刊记者,他们的发现还在继续,说不定接下来还会有更多惊喜。这个随时随地把重庆城市现代地貌在脑海里转换成万年前形态的“怪人”,在本刊记者眼中本身就充满着神奇的色彩,不过他勾勒出的史前重庆的动物地图,更具有神奇的一面。毕竟,在重庆人心中,这是一座被美食、美景、美女充填起来的美丽都会,鲜有人知道,在这8.24万平方公里的土地上,除了3000万人口,还有这么多的珍禽异兽栖息着。它们有的已经为数不多,有的迁往深山密林,有的还在我们视线可及的地方生活着,与我们共享着这座城市的美丽。

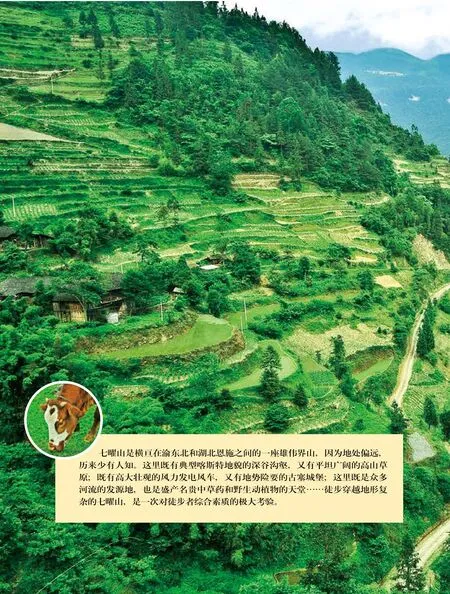

七曜山是横亘在渝东北和湖北恩施之间的一座雄伟界山,因为地处偏远,历来少有人知。这里既有典型喀斯特地貌的深谷沟壑,又有平坦广阔的高山草原;既有高大壮观的风力发电风车,又有地势险要的古塞城堡;这里既是众多河流的发源地,也是盛产名贵中草药和野生动植物的天堂……徒步穿越地形复杂的七曜山,是一次对徒步者综合素质的极大考验。