“文革”中的三次外调(上)

沈坚

“外调”,即“内查外调”之谓也。这个特定的汉语词,对许多曾在以往年代生活过的五六十岁以上的人来说,并不陌生,却已久违,而八零后、九零后的年轻人,则几未所闻。

在那些以“阶级斗争为纲”的岁月里,对人政治面目的审查与控制是最要紧的,为了“不漏掉一个坏人”,不过也常出于“不冤枉一个好人”,而动员不少人力,耗用不菲的财力,对干部群众中许多人的历史进行专门调查,广涉其家庭背景及所有社会关系。尤其到政治运动的高潮期,打击和审查的涉事者数量更多,外调的任务也就愈加繁重。建国以来运动不断,特别是50年代中期后,“肃反”、“审干”、“反右”、“反右倾”、“四清”、以至“文革”,一茬接一茬。天南地北,风霜雨雪,山阴道上络绎行,处处可见外调人员的身影——俨然已成当年中国一道独特的社会景观。如今或还不乏人事政审,似已不大时兴早先那种满天飞式的外调了。

下乡头一年,竟阴差阳错把我卷进了外调之列,且一发不可收拾,接连走了三趟,历时数月。当时知青中有此机会的,怕也不多。在有些人眼里,能暂离艰苦的生产劳动第一线而行走四方,不啻是份“美差”,我却深知其中甘苦,下乡前曾萌发过“搞点社会调查”的想法,因而也就将此看作了一段可遇不可求的难得的人生经历。

三度出行,我都写了行程日记,当时给父母的信中也有详尽记录,这些都还存留至今,也是帮助我回溯往事的主要依据。不过,有关外调所涉的具体人员和案情,日记和信件都没有也不可能留下只言片语,何况时隔四十余载,诸多细节已经淡忘,倒是一路的风土人情,却给我印象颇深。本文的叙述将主要不涉案情,而是从一个当年知青的视角,说说1969年下半年至1970年初在黑龙江中苏边境和东北内陆的所见所感。

一、接受重任

那时正值珍宝岛中苏冲突发生后不久,我所在的黑龙江边境地区形势紧张,知青们甫抵屯垦戍边第一线不过二三月,在适应乡村生活的同时,还得投入边疆战备和日常生产。几乎整个初夏,我都每日早起牵马趟地,朝露暮尘,一身泥水。1969年正赶上“文革”高潮的尾声,搅得人心惶惶的“清理阶级队伍”运动将临收场,它在全国折腾了一年,波及数以千万计的人,遗留问题不少,尚待结案,很多人都需要落实政策。当时的公社领导,是为充实基层刚从县里下来的陈国祯,“文革”前的副县长,他不知怎么挑中了我,从地头田边召回派出去搞外调。

8月15日下午,老陈满脸认真,郑重交代了调查任务,要我乘当晚抵达的江轮北上漠河。我一口应允,将此视为组织的信任和托付,于是匆促拎了个书包,夹着棉大衣就上路了。北疆的夜晚,即使夏季,棉衣也绝非多余之物。

黑龙江是中苏界江,也是中国边境地区沟通南北的主要交通线,那时内陆腹地的公路干线尚未完全打通,还须仰赖水路。大江从5月份开化,至11月封冻,一直可以通航半年左右。在黑龙江上乘船,堪称是种享受。沿江多为未经充分开发的山峦森林、岛屿草甸,大都处在原始状态,江道蜿蜒,千回百转,夏季更是满目青翠,秀色可餐。

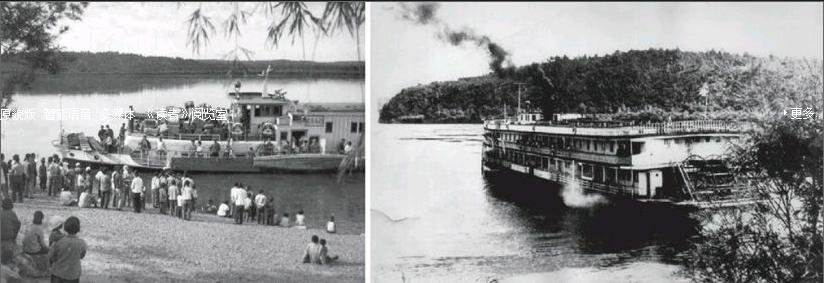

当时中方行驶的客运船舶分小龙客和大龙客两种,前者是柴油发动、船尾带螺旋桨的小船体客轮,开行快捷;后者则为一种过去不曾见过的蒸汽动力老式木壳大船,分上下两层舱位,上层载客,下层载货,靠船后的木叶大水轮慢慢转动而推进,速度迟缓,却颇具历史文化特色,如同高尔基小说《童年》里描述的那种行驶于伏尔加河上的19世纪老爷船。不曾想20世纪下半叶了,东北的黑龙江、松花江一类浅水河流居然还行驶着这样老掉牙的“文物”级船舶,那晚我坐的,就是这样的大龙客。大船自有其优势,运客量大,多时可载几百人,但那一航次却没几个乘客,舱里空荡荡的,人气不足。尽管船上每人给张铺位,却不提供被褥,晚上还是感到有些凉意。这一来,随身带的棉大衣可派上用场了,睡觉时折过来,半垫半盖,只是人须蜷缩着。首次出公差,老觉得要替公家省钱,没想到去买张像样点的舱位票。

我下乡的呼玛县坐落在黑龙江省最北端,类似天鹅的该省地图中脖子以上的整个鹅头,即为本县地盘。人口虽仅3万,沿江从北到南却跨了一千几百里,仅县城往上到航道尽头的洛古河,就达624公里,1248里。从我所在的村子坐船到漠河,也有一千多里航程。加之逆流而上,大船速度仅每小时12里,比人步行快不了多少。江上夜晚气温下降,易于起雾,一遇有雾,船只得“趴窝”,待次日晨雾散去才能启航。所以,一路总是走走停停,直至五天后的8月20日,始抵目的地漠河。正因速度缓慢,一路旖旎风光,则尽入眼帘,我便以写信的方式细细道来,以与家人分享。

二、外调第一站:漠河

按照规矩,外调须有两人以上参与。此次与我同行的,是邻近生产队作为贫下中农代表的杨春海,满族,“伪满”时从牡丹江宁安一带被日本人强迁至此的“开拓民”后代。我一个初中生,在乡间已算小知识分子,因此工作过程中一切的具体事宜,诸如调查提纲的拟订,向当事人、知情人的提问,证言笔录乃至最后小结报告的起草,便都由我承担。

呼玛县行政上原归黑河地区管辖,俗称的“北五县”之一。由于同苏联接壤的独特地理位置和历史因缘,在那时黑龙江省革委会头头的口中,整个黑河地区便成了“特务如毛”,“敌情”严重得不得了的地方,所以呼玛的“清队”也就搞得特别严酷。3万人口的小县,据后来出版的县志说,居然也有1117人遭到看押、审查,采用过20多种酷刑进行逼供,最终有41人被逼自杀。

当时的“清查”对象主要包括两类人员:一属早先的政治历史问题,譬如传闻某人“伪满”时当过日本人的特务腿子(今称“线人”)或伪警察之类的;一为现实的“苏修特务嫌疑”,大都涉及所谓“二苏联”(中苏混血人,俗称“二毛子”)。同对苏关系相联结,是当时黑龙江边境地区“清队”的与众不同之处。关于“二苏联”问题,我们知青下乡伊始就遇上了,以往由于一无所知,也就特别留意。依当时的形势和情绪倾向,“二苏联”普遍被认为背景可疑,往往同“苏修特务”划等号,以致坊间传闻风行,真伪混杂。但我对此一直持有保留,5月份给父母的信中就表达过自己对“二苏联”问题的看法,觉得对这些人“也要一分为二”,不能仅根据表象和血统就随意怀疑人家,要争取“团结一切可以团结的人们”,“化消极因素为积极因素”,“很好掌握政策,处理好跟这批人的关系”。那时报纸上也有对那些所谓“可以推一推或拉一拉的人”不要轻易推到敌人方面去的说法,对此我还是比较乐于接受的。父亲在后来的回信里肯定了我的以上想法。按那时的观念,我的思想似乎是较“保守”的,说好听些,或叫注意掌握政策。不过,我参加的这次外调却未涉敏感的“修特”问题,这类案件大概多属捕风捉影的,证据不足,确能敲定的很少,所以要我们去查证的,主要还是集中在“伪满”时的历史旧案。

漠河是中国的“北极村”,地处北纬53度线。据说真正最靠北的地理坐标位置,不在漠河村,而在我们途中经过的大江主航道中心线的某处基点上,只不过那一带人烟稀少,村屯相距往往几十里到上百里,无从标示而已。漠河以产金驰名于世,我们念小学、中学时的地理课本都是这么介绍的,到了当地始知不然。金矿所在地老沟,传即清末慈禧太后的胭粉沟,所产金子直接运送京城皇家。老沟离漠河村还有七八十里,地处深山,其实早在20世纪50年代初期就闭沟,不再采金了。看来教科书提供的知识,早已过时,大大滞后于现实。由于历史上产金带来的繁荣,漠河在“伪满”时期曾一度置县,解放后才衰落,人口锐减,重又复归乡村的沉寂,成为一个本县治下的公社的所在地。

“伪满”一度曾经的繁盛和杂沓,正是我们漠河此行所关注和竭力要搜寻的线索氛围。于是,我们在漠河村里每日寻访所能想到的知情人,调查了解那个时代的人和事,若遇稍有价值的证言,必定记录下来,并请提供者认可。由于采访的大多是文化程度不高的农村老人,甚至无法在证言上签名,便采取按手印的方式。几天下来,证言倒是采写了一摞,但作用不大,难以据此定案。“伪满”时期边境地区在册的敌伪档案存留很少,即使曾招募个别线人,也未必会留下可靠的文字记录,所以,我们的工作主要还靠口头询问和采录。人们仅凭模糊记忆和道听途说得来的印象,难免带有不确定性。

对我们外调人员来说,如何冷静听取,准确分析,不先入为主,不主观臆断,显得十分重要。证据材料不充分,不能轻易下结论,作断言,宁可不结案,也不能随心所欲,这是我做外调工作的准则。尽管那时我们这一代人在很多方面都曾受极“左”思潮影响,但在涉及一些具体问题时,在理性判断与情感取向方面,仍是因人而异。在决定人的命运这一点上,我的内心其实还是默守着这样一条底线。这恐怕源于自身的经历和体悟,“文革”中父亲也受冲击,被审查,就有了切肤之痛。父亲是懂政策的,总说调查材料必须要对当事人负责,实事求是,要经过核实,客观可靠,否则不能轻易采信,搞不好,会贻害他人。这些谆谆之言,常在耳畔回响,使我十分警觉,知道凡涉人事必须慎重,绝对轻忽不得。因此,这些外调对象的小结材料,我一个都没有写过头话,总是平实列出不同倾向的观点,拿不准的,一概不轻易定论,而写明应继续调查,几乎都显得宁宽勿严。当然,这样的态度与那时占主流的“革命激情”相比,总不太合拍。

在当时,为达到挖出“阶级敌人”的预设目的,人们常不惜动用肉刑逼供。听说我们大队一伙年轻激进分子,就曾吊打过一个叫刘万岭的老社员,队里唯一的山西人(人称“老西子”),要他承认当过特务。老刘头后来实在熬不住,烟瘾犯了(早先当地遍植罂粟,很多老人有吸毒史),遂求告审讯者给他几粒麻黄素药片(略含吗啡成份)缓缓劲。所以,在那种普遍狂热的背景下,要独立守持而不随波逐流,并非易事。

从日记看,那次我们在漠河一住就是12天,外调任务其实几天就已完结,大部分时间都花在等候船只上。漠河的对外交通长期不便,内地不通公路,冬季只得依赖马爬犁,要走20多天才能到达县城。听说有时县里开会,待漠河公社的干部赶到,会议早结束了。而夏季则主要靠江上行船,但上下一个来回航次,须半月左右,等船是常有的事。

等待的过程中,我也就有机会将不大的漠河村子遛达了个遍。那年为打通漠河战备公路,调用了黑龙江不少农场的大批筑路人马和机械进驻漠河附近工地。因连绵豪雨,工程屡屡停歇,这些来自军垦或劳改农场参加筑路的知青们,就经常从山里出来,住在我们当时下榻的大店房里,整天闹闹哄哄,其中有来自哈尔滨、天津、上海、齐齐哈尔、双鸭山的,俨然是个“小联合国”,倒也为这沉闷静谧的边地小村平添了几分生气。

三、行舟观景:

中苏关系恶化后的边境

我们离开漠河已至9月1日。因风闻此趟大船要运下撤的农场筑路者,唯恐回程不载我们,便听从漠河公社干部的劝告,先登船上行至洛古河占个位子。洛古河是黑龙江水运航线的终点,位于黑龙江省西北顶端,由此往西十几里,便入内蒙古呼伦贝尔盟地界了。船抵洛古河后,我们没下船,立刻又掉头下返了。虽说多跑了百多里水路,却给变数多多的交通增加了点保险,不虚此行。

在黑龙江上乘船,这次虽非首趟,距离却从未如此漫长过,沿途的景致令我难忘。那些以往听说或没听说过的地名,俱在眼前一一掠过,引得我成天窝在甲板上观望,不愿进舱,一个劲在笔记本上记录。居然兴致勃勃画了张沿江两岸村屯的位置分布图,分门别类标注了中苏双方的城镇村庄,还标上了苏方的兵营哨所、林业集散点,只是苏方的村庄,除少数几个,大都叫不上名儿。草图随信寄回了家,后经修改、重绘,留存至今。沿途所经最大的苏方城镇,当数札林达和阿尔巴金诺,离漠河都不很远。札林达有铁路支线,连接西伯利亚大铁路干线;而阿尔巴金诺则是历史上有名的雅克萨城故址。17世纪沙俄染指黑龙江流域时,在此曾建木构城堡,被康熙派兵驱逐,发生了雅克萨之战。与阿尔巴金诺隔江相望的是我方兴安公社的古城岛,据说战前清军在岛上建营盘、筑土城,设置指挥部,这里曾为清军收复雅克萨的桥头堡。今日两岸虽已陈迹杳然,但历史的遗韵却难以轻逝,惹人遐想。

沿江之旅,最关注的当然还是现实中两岸的军事对峙态势。苏方的岗楼哨所、巡逻艇和直升飞机,不时可遇,总在不断提醒人们:这可是剑拔弩张的国境河流,两国冲突洒落的血迹未曾拭净。明媚和煦的夏日艳阳下,却隐隐透出一股肃杀之气。航经三合的吴八老岛时,我清晰地看见岛上小白房墙上的累累弹痕,苏联边防军就在前不久刚刚过去的六七月间,还每日向该岛射击不止,总计不下2000余发子弹,中国边防军士兵任久林就是在此巡逻时中弹殉国的。而面对吴八老岛的苏方一侧江岸上,战壕、暗堡、射击孔仍历历在目。乘船路过依西肯的龙站岛时,我也注意到这个长达18里的中方大岛上,竟停有一台蓝灰色的苏联轮式拖拉机,以及许多苏方边民堆码的草垛,由是悟及两国边境关系的错综复杂。该岛对岸即为一个苏联村庄,而中国一侧的河岸则远离村屯,杳无人迹。据说过去两国关系友好时,双方边民你来我往,就近利用岛屿、河岸从事农业渔业生产,是常有的事,彼此谅解,并不过分计较。而到了关系恶化之后,才大眼瞪小眼、锱铢必较起来,看来国家关系,亦不过如家庭邻里关系一般。

行舟观景,使我这自幼痴迷山川大势的人大饱眼福,着实满足了一下好奇心。黑龙江沿岸,地理上属大兴安岭丘陵地带,森林密蔽,山却不高,上山后即为平地,起伏不大。从江边的横剖面看,犹如一只只规则排列、倒扣着的梯形量斗,平顶山脚下分布着成片草甸和树林。但在有些河段,由于河流切割作用明显,山体发生崩落,也会形成很壮观的陡峭悬崖,东北人习称“砬子”。最出名的是,位于我们公社境内我方江岸一侧的旺哈达大砬子和察哈彦迎门砬子、白石砬子。大江在流经察哈彦大拐弯时,可以见到苏方一侧岸边的“冒烟山”景观。“冒烟山”崖壁呈黄灰色,疏松如沙,不时纷纷扬扬跌落着。有些地方带有烧焦的黑色斑痕,且冒出缕缕青烟,可能是裸露煤层的自燃现象。据说最盛时,晚间隔江都能看见火红色。曲折的江道上,因着水流、冰排和崩岩、泥沙的相互作用,形成了众多岛屿浅滩。而正是一些这样似不起眼的大自然产物——岛屿,在那个年代竟成了引致中苏双方领土争执,牵动所有人神经的聚焦点。

四、外调第二站:鸥浦

黑龙江是我所见过的江河中堪称风光最秀丽的一条,它水量充沛,流速舒缓,一般却波澜不惊,静如处子,远远望去,整个江面犹如一大块徐徐滑动的玻璃镜面,但平静的水面之下,却不乏湍流漩涡……就这样一路行船一路观览,顺水而下, 9月4日便抵达了外调的下一站鸥浦。

鸥浦如同漠河,也是一个历史悠远、人口较多的大村屯,原先位置坐落在倭西门岛上,传因早年常有江鸥飞来栖息、繁衍,乃得名“鸥浦”。1958年水灾后,居民才完全搬迁至今址。不知什么原因,我们在黑龙江边下乡时只见过鹭鸟(当地俗称“老等”),未见过鸥鸟。早在清末宣统年间,当地就设置过倭西门卡伦(当时在边疆设置的从事边境管理、税收检查的政权机构)。20世纪20年代末升格为鸥浦县。解放后撤县,成为一个乡级单位,时为公社所在地。

在鸥浦期间,我跟杨春海曾两度步行30里地到老卡调查,该村当时是个大队,还在那里住了两天。当时年轻,步行几十里并不觉得累,下乡习惯走路了。鸥浦到老卡没有公路,是条土路,要穿越山上的树林和山下的草甸。记得半途在山上林子稀疏处,可俯瞰下面江岸不远处的倭西门岛,即鸥浦旧址所在,时名老街基岛。也能清楚地望见对岸苏联的切尔尼亚耶沃,印象中那是一个很大的村庄,色彩鲜明的俄式木刻楞民宅鳞次栉比。

那年当地雨水大,低洼地里到处积水,鸥浦通老卡的路就有好几处被水阻隔,我们不得不脱鞋涉水而过,那夏末秋初的水,竟凉得钻心彻骨,至今不忘。老卡的其他事早无印象,我唯一还记得的,是在这个小村赶上了一场前所未遇的“九月雪”。9月6日清晨,气温骤降,狂风夹雨而至,随后竟纷纷扬扬飘起了一阵小雪花。嘿!真让人领教了北疆的天气,一张“娃娃脸”,说变就变。

结束在鸥浦的任务回到村里,已是9月19日,距出发已逾月余。向领导汇报完外调工作情况后,我立即回队参加秋收劳动。临近国庆节了,各单位所谓有“问题”的人都被召集起来,点名式的训次话,这是“文革”期间时兴的节假日“杀威”惯例,无非是再次责令训话的对象低头认罪,不许他们在国庆期间“乱说乱动”。大约是刚外调回来知道点案情,我也被通知去大队部旁听训话。此事由新来的工作队人员主持,省公安厅的下放干部,一个姓陆的处级干部(人称“陆大官僚”)和一个姓傅的女科长。记得挨训的人中有个本队的老社员董秀云,河北宝坻(今属天津)人,他儿子曾带我搭伴干过活。老董头论成份是贫农,但被人怀疑日伪时在漠河当过特务腿子,而我们此次外调所获的材料,也还不足以坐实此点。依照通行的“无罪推定”原则,在确凿证据不具备时是不应该预先设定人家有罪的,然而在当时那种法治观念缺失、“宁左勿右”至上的时代氛围下,往往习惯于先把人当“坏蛋”批斗了再说。训话时唯独老董头倔犟,矢口否认当过特务。“陆大官僚”遂怒不可遏,拍着桌子厉声训斥、威胁他,连平时说话客气的老傅,此刻也拔高了嗓门儿在旁帮腔,一脸的火气,莫非这已成了他们的职业习惯?老董头虽被呛得无话可说,但他眼中透着的那股不服气的神色,我还一直记得。

“文革”砸烂“公检法”,致使大批干部被扫地出门,由省城远谪边疆农村,老陆、老傅他们也才来到此地。同为极“左”路线受害者,但有时角色转换、整人压人起来,可一点都不含糊。毕竟,那是一个比着赛着看谁更“左”更激进的年代。

(未完,待续)

(作者为华东师范大学历史系教授)

责任编辑 沈飞德 章 洁