丰子恺的灵魂之师

刘一慧

“呜——呜呜!”随着一声悠扬的汽笛声,“山城丸号“驶离了上海,前往与中国一衣带水的邻国日本。时值1921年春,凛冽的寒风不能让人感觉到丝毫的春意,身后古老的中国大地在北洋军政府的统治下战火绵连,内忧外患却毫不自知。有志青年们于是纷纷把目光望向了西方。在当时的条件下,要想学习西方的学问、领时代潮流,惟一的选择就是出洋留学,有背景、有实力的赴欧美,而大多数没背景、没实力的青年就赴日本,透过日本味的媒介吸取西方文化。在这个时代背景下,清末民初的中国出现了一股浩浩荡荡的赴日留学狂潮。“山城丸号“邮轮上就有一大批这样的青年,其中有一位名叫丰子恺。

举债赴日 心灰意懒

对于丰子恺来说,日本并不是一个陌生的国度,他的恩师李叔同早年就留学日本,师从日本洋画大师黑田清辉学习油画,并在日本组建剧社——春柳社,上演现代话剧《茶花女》,轰动日本。李叔同学成归国后,执教于浙江第一师范学校,丰子恺就是在那里成为其得意弟子的。通过李叔同,丰子恺不仅学会了炭笔素描,初步掌握了日语会话,还结识了几位来杭州写生的日本洋画家。因此,去日本留学,“窥西洋画全豹”,对于丰子恺来说是一件势在必行的事。揣着从亲朋好友处借来的两千元盘缠,丰子恺踏上了东京的土地,踌躇满志。

面对留学生第一大关口语言关,丰子恺以短短十个月的时间,精通日语,兼通英文,这种天方夜谭似的经历堪称奇迹。

然而,丰子恺在东京学艺却不像掌握日语那么顺当。他抱着画家梦来到了日本,孰料到了东京并领教了日本美术界的盛况后,这个梦想破灭了。

一九二零年春(实际应为1921年春)我搭了“山城丸”赴日本的时候,自己满望着做了画家而归国的。到了东京窥见了些西洋美术的面影,回顾自己的贫乏的才力与境遇,渐渐感到画家的难做,不觉心灰意懒起来。每天上午在某洋画学校里当model(模特儿)休息的时候,总是无聊地燃起一支“敷岛”(日本的一种香烟品牌),反复思量生活的前程,又是窃疑model与canvas(画布)究竟是否达到画家的惟一途径。

——《子恺漫画》题卷首

这里要提到的是,丰子恺立志成为的“画家”,是洋画家,也就是油画家。时值中国传统文化受到彻底怀疑、“全盘西化”鼎盛的20世纪20年代,洋画成为了艺术界的宠儿。那个年代的中国,学习西洋画的人数是学习国画人数的十倍。年轻单纯的丰子恺自然不可能摆脱历史潮流。他正式学画,走的就是西洋画路子。

当时的日本处于文化思想空前活跃与开放的大正时期,美术界五花八门。在东京的各大博物馆里,陈列着毕加索、马蒂斯、梵高等西方现代艺术大师的作品,还有他们的东洋高徒们虔诚的模仿之作;日本现代民族绘画——日本画,经过20多年的努力,此时也已成气候,与西洋画分庭抗礼;日本的三大美术展览——“院展”、“文展”和“帝展”,争奇斗艳。作为一个初次出洋的中国学子,第一次与众多世界级大师的作品相遇,眼花缭乱,不知所措,进而失去自信,都是很自然的事——事实上,很多出国求学的中国艺术家都有过这样的体验。

之所以会有那样的心灰意懒,丰子恺自己把原因归结为财力与才力的贫乏。

丰子恺将画家的难做归结于家境的贫乏,这的确是他的肺腑之言。丰子恺举债赴日本留学,东拼西凑借到的两千元钱对于培养出一个西洋画家而言却是杯水车薪。更令人绝望的是,西洋画制作成本昂贵,在国内却几乎不存在消费市场,要以它谋生,无异于做梦。钱钟书在小说《猫》中描写到:“上海这地方,什么东西都爱洋货,就是洋画没人过问。洋式布置的屋子里挂的还是中堂、条幅、横批之类。”从这个角度看,家境贫寒的丰子恺选择西洋画这门贵族艺术,从开始就是个误会。

然而,丰子恺在“心灰意懒”中也展现了他的不凡。他怀疑,模特儿与画布是否就是达到画家的惟一途径?这个疑问引申开来就是:西洋画是否就等于绘画艺术?是否就是绘画的惟一形式?他一下子捅到了问题的要害。

对于丰子恺自认的才力贫乏,需要做个具体分析。单纯就一个杰出的职业画家所必需的造型天赋与对纯视觉形式的狂热执着而言,丰子恺的自谦里透露出的是可贵的自知之明。丰子恺的绘画天赋确实不算杰出,学画经历也不值得夸耀。从摹印《芥子园画谱》,到临《铅笔画临本》,最后接受西洋画训练,摹写石膏头像,都是在依样画葫芦,缺乏天才的表现。丰子恺的漫画尽管受到文学圈人的激赏,也深受大众的喜爱,但是在同行圈子里并没有得到太高的评价,也许在某些“专业”漫画家看来,丰子恺的漫画尚属于“票友”的客串。丰子恺本人对于自己的漫画也保持低调,认为那不是“正格的绘画”,并一再声称自己“不是个画家,而是一个喜欢作画的人”(《随笔漫画》)。

丰子恺充沛的才力却表现在他对人生万物的感悟和艺术气味上面,在这两点上,他远远超过了那些“专业”画家。叶圣陶先生说,他认为丰子恺漫画的最大特点在于“选择题材”,达到了“出人意料,入人意中”的境界,对于人生世相的观察上,丰子恺有他人难及的眼光与敏锐。丰子恺的恩师夏丏尊说得更透彻:“子恺年少于我,对于生活,有这样的咀嚼玩味能力,和我相较,不能不羡子恺是幸福者”(《〈子恺漫画〉序》)。这大概就是丰子恺作为一个漫画“票友”、其实际影响却要远远超过那些“专业”漫画家的原因吧。

路遇知音 独辟画径

洋画家梦破灭后,丰子恺开始寻找他自己的艺术道路。“尽管描也无益,还是听听看看想想好。”此后的丰子恺,不再一味守在洋画研究会画模特儿,而是把更多时光泡在浅草的歌剧馆、上野的图书馆、东京的博物馆、神田的旧书店、银座的夜摊、日本全国各处的展览会,以及游赏东瀛的名胜上。在这种走马观花式的游学中,一次偶然改变了迷茫的丰子恺,给中国带来了一个艺术大师。

那是在东京的旧书摊上,一次随意的翻阅,丰子恺的艺术慧根终于发出了共鸣——

回想过去的所见的绘画,给我印象最深而使我不能忘怀的,是一种小小的毛笔画。记得二十余岁时,我在东京的旧书摊上碰到一册《梦二画集·春之卷》。随手拿起来,从尾至首倒翻过去,看见里面都是寥寥数笔的毛笔sketch(速写)。书页的边上没有切齐,翻到题目《Classmate》的一页上自然地停止了。我看见页的主位里画着一辆人力车的一部分和一个人力车夫的背部,车中坐着一个女子……虽然各部都只寥寥数笔,但笔笔都能强明地表现出她是一个已嫁的贵族少妇……她现在正向站在路旁的另一个妇人点头招呼。这妇人画在人力车夫的背与贵妇人的膝之间的空隙中,蓬首垢面,背上负着一个光头的婴孩,一件笨重的大领口的叉襟衣服包裹了这母子二人。她显然是一个贫人之妻,背了孩子在街上走,与这人力车打个照面,脸上现出局促不安之色而向车中的女人打招呼。从画题上知道她们两人是classmate(同级生)。

我当时便在旧书摊上出神。因为这页上寥寥数笔的画,使我痛切地感到社会的怪相与人世悲哀。她们俩人曾在同一女学校的同一教室的窗下共数长年的晨夕,亲近地、平等地做过长年的“同级生”。但出校而各自嫁人之后,就因了社会上的所谓贫富贵贱的阶级,而变成这幅画里所显示的不平等与疏远了!人类的运命,尤其是女人的运命,真是可悲哀的!人类社会的组织,真是可诅咒的!这寥寥数笔的一幅画,不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心。

——《绘画与文学》

这个让年轻的丰子恺产生共鸣的艺术家就是竹久梦二。竹久梦二(Takehisa Yumeji,1884年至1934年)原名竹久茂次郎,1905年首次以“梦二”之名在刊物上发表作品,包括插画、诗、短歌和随笔。梦二虽然没有受过正规的美术训练,但他的艺术才华过人,除了是画家外,同时也是诗人、摄影家、书籍装帧家、插画家,对当时所有的视觉艺术领域几乎都有所涉猎。当然,他的画是最为人称道的。

竹久梦二的出现,对于画家梦刚破灭的丰子恺来说,不啻为混沌迷茫中的一道闪电。丰子恺在受到震撼的同时,一定还有“画原来还可以这么画!”的惊喜吧?这熟悉而陌生的“寥寥数笔”,不正是他所要的东西吗?可以说,与竹久梦二的“相遇”,对于“子恺漫画”的诞生,有直接的造就之功。

由于经济上的原因,丰子恺不久便回国。一回国,他就开始了艺术上的“转向”。那是在浙江上虞的白马湖畔,在繁忙的教学之余,丰子恺像竹久梦二一样,用毛笔在纸上描下了“平常所萦心的琐事细故”。这一下不得了,他感受到一种“和产母产子后所感到的同样的欢喜”。周围的同事朋友见了,也惊喜不已,夏丏尊连连称好,鼓励他再画;文学界的风云人物郑振铎见了这些作品,如获至宝,为其“诗的仙境”和“写实手段的高超”所征服,将这些作品发表到文学研究会的刊物《文学周报》上,并加上“子恺漫画”的题头,“子恺漫画”从此风行全国。中国现代艺术史上第一位被称作“漫画家”的画家,就这样诞生了。

意义共鸣 气质相似

在日本众多的画家中,丰子恺对竹久梦二情有独钟,有充分的理由。竹久梦二出生于日本冈山邑久町的一个酿酒商家庭,自幼便显示出过人的艺术才华。他不顾父亲的反对坚持学画,在自由的空气中卓然成才,明治末叶在日本画坛一举成名。其漫画直面社会人生,同情弱者,在充满哀伤情调的传统日本美感中,融入近代社会精神和基督教的悲悯情怀,风靡一时。竹久梦二感情丰沛,一生恋情不断,爱人众多,在艺术才情与生命的慷慨挥霍中,送走了50岁的短暂生涯。由这番勾勒可以看出,丰子恺与竹久梦二属于不同的文化背景,人生经历、情感生活也很不相同,但在人格性情和艺术气质上,却有着惊人的相似和默契。

首先,当然是对“意义”的共鸣。在丰子恺看来,过去的日本的漫画家“差不多全以诙谐滑稽、讽刺、游戏为主题。梦二则屏除此种趣味而专写深沉而严肃的人生滋味,使人看了慨叹人生,抽发遐想”(《谈日本的绘画》)。这个判断是否完全符合日本漫画的面貌,或许可以讨论,但作为对梦二绘画的评价,应当说恰如其分。在日本现代美术史上,竹久梦二是一个“异数”。他的作品,尤其是初期的作品,总是站在下层人民一边,站在被污辱、被损害者一边,对社会的阴暗面作毫不留情的揭发,含有强烈的批判精神和“反权力”的倾向。这一切,因有基督教悲悯精神的铺垫,更显得恢宏深沉,超越了狭隘的阶级意识与民族意识。丰子恺对此敏锐感应,其实正是他自己人格精神的反映。大凡伟大的艺术,总带点“神性”,丰子恺与竹久梦二,都属于这种“神性”艺术家,前者缘从佛门,后者感化于基督,皈依的对象虽然不同,精神实质却没有什么两样,具体的表现都是深厚的人道主义。对这种类型的艺术家来说,“意义”往往是首要的、前提性的。

尽管如此,由于中日两国文化背景的差异,“意义”在两位艺术家的天秤上仍然呈现出不同的分量。在对“意义”的重视上,丰子恺较竹久梦二有过之而无不及,这导致了丰子恺对梦二艺术的理解上的失衡和“过度阐释”。读丰子恺有关竹久梦二的全部论述,就可发现,丰子恺看梦二的绘画,目光严格停留在早期的那批具有“深沉而严肃的人生滋味”的作品上,而对他后来的作品几乎不着一字。值得说明的是,丰子恺在日本游学时,日本美术界公认的竹久梦二代表作《黑船屋》于两年前就已问世,在社会上风靡一时,之后一直作为竹久梦二的正宗品牌流传至今。但那个以梦二的恋人为模特儿、有一双惆怅的大眼、充满怀旧情调、让所有日本人神魂颠倒的“梦二式美人”,似乎一点都不能打动丰子恺,理由大概是它缺少梦二早期作品的那种严肃“意义”。丰子恺的这种价值选择带有鲜明的时代背景和“中国特色”,与日本国内的梦二评价形成耐人寻味的对比。由于竹久梦二的“反权力”倾向,日本的主流评论界一般不大情愿从社会批判的角度去理解和肯定他的作品,对于他们来说,梦二的这些作品与其说是对社会世相露骨的讽刺,不如说是伤感情绪的表达,这种情感表达在日本的艺术传统中原属平常,是日本人特有的精神补偿方式,其作品之所以能在日本风靡一时,很大程度上是仰仗了这个传统。这当然是一种很具日本特色的解释,也符合历史事实。日本文化中原来就有一种不可救药的“唯美”倾向,艺术与政治总是保持着严格的距离。即使是竹久梦二这种人道主义情怀很浓的艺术家,也不能不受这个传统的制约。相形之下,丰子恺视野中的竹久梦二不能不显得单一。

然而,这一切绝不意味艺术形式对于丰子恺无足轻重。在丰子恺的精神结构中,“宗教”与“艺术”是两大支柱,它们相辅相成,保持着张力。虽然从价值等级上讲,“宗教”高于“艺术”,然而就实际魅力而言,“艺术”显然要高于“宗教”,这大概也是丰子恺一直徘徊于“艺术”与“宗教”之间,不能六根清净、彻底皈依佛门的真正原因吧。难能可贵的是,“艺术”与“宗教”在丰子恺的作品中总是高度圆融的。调和两者的不是别的,正是“诗意”。也正是在这一点上,丰子恺与竹久梦二有灵犀之通,堪称真正的知音。

从丰子恺对竹久梦二充满热情的解读中,也可以充分感受到这一点。丰子恺总是为梦二绘画中“丰富的诗趣”所陶醉,甚至连解读本身都是充满“诗趣”的。在丰子恺眼里,梦二的每一幅绘画同时又是一首诗。

竹久梦二作为一个被正式美术史与文学史排除在外的画家、诗人,一直以他独特的步调以及方式来进行艺术创作。便如他于《春之卷》序文里所写的:“……我原本想成为诗人。但我的诗稿却无法取代面包……我以绘画的形式,来表现诗境。”

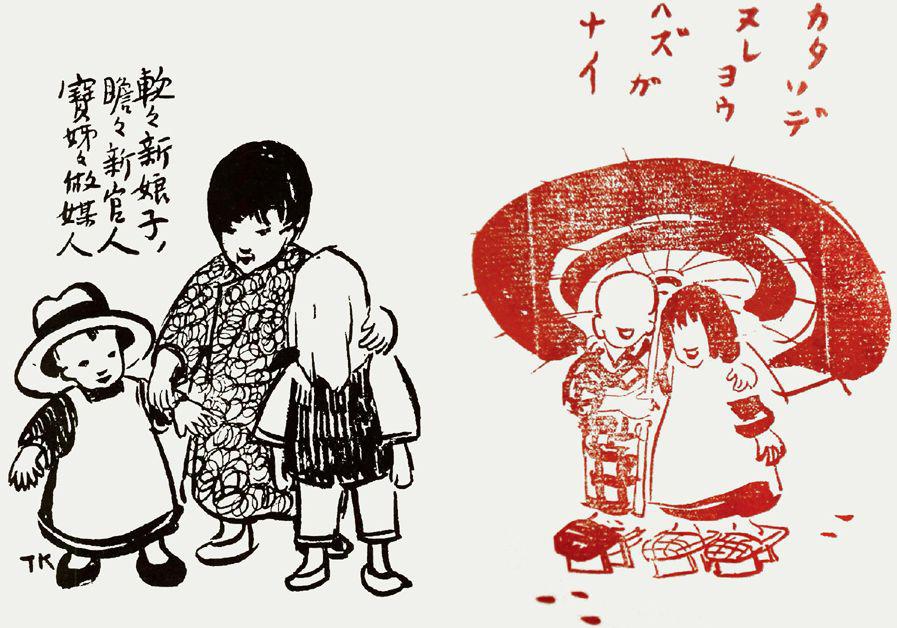

《春之卷》的23张简笔画中,有11幅画旁边配上印刷字样,有诗、有短歌、有文,而有七、八幅,则是在画上题有简单的字句。这种融合绘画与书写的自由创作方式,也深深影响着丰子恺。在丰子恺的随笔画集中,处处可见梦二作品形式的影子,即画作与文学相交杂。这时,绘画与文学的界限已经完全消失,留下的只有隽永邈远的意境。

在梦二的多种艺术创作中,对儿童的关心是一大特色。画作、童话、童诗等等,他所创作的不只是以大人角度给儿童看的作品,而且是让儿童也身有所感的作品。梦二心底保留着儿童的纯真,且一生漂泊的他,怀念在故乡的童年,更重要的是于神户中学时代对基督教的亲近感,培养出他性格中深厚的人道精神。

而丰子恺对于儿童的关心更是毋庸置疑。他自称是儿童的崇拜者,漫画作品中大量题材与儿童有关,撰文也多有教育意味,可堪称近代重要的美术及音乐教育家。两人在对儿童的热爱这点上,不谋而合。

综观两人的创作性格,也有相似之处。梦二大学时代曾加入平民社,正式成为插画家之前,曾做过数年新闻相关活动,于《平民新闻》上发表讽刺画、短歌、俳句、川柳等作(明治38年至41年),此时是梦二的“社会主义青年时期”。

《平民新闻》于明治40年废刊,梦二于明治42年出版《梦二画集·春之卷》。他表面上似乎脱离了社会,实际上却将其对社会的关心透过浪漫手法表现出来,因此在梦二的画作及文字中,可常见到描绘社会中下层民众人生百态的主题。

另一边,丰子恺于日本侵华后,画了许多爱国漫画,力主抗日。即使如此,丰子恺痛恨战争、反对杀生、追求和平的信念始终未减,所以他战时的作品充满矛盾:既支持抗战,却又热爱和平,既主张投笔从戎,又珍惜家庭生活。

画坛异数 共享争议

这两位隔着海洋、在灵魂处共鸣的艺术大师,在艺术圈子内部,却拥有不小的争议。

竹久梦二在艺术领域中留下如此庞大的业绩,而且作品至今仍受人喜爱,但与本身的知名度相较,梦二的文学及美术作品在正史上的艺术评价并不高,甚至在谈论正式的文学史及美术史时,梦二经常被排除在外。

对于竹久梦二的美术史地位,日本艺术史学家上田周二先生在《我的竹久梦二》一书中的第四章《作为Outsider(局外人)的诗人·画家》中做了以下解说:

如此一位诗人·画家竹久梦二,以插画家一职出发,一生皆未拜师,也未参加文展等官方展览,独自致力于画业。他在野的角色,位于画坛之外,尽其所能于日本画、油画、水彩、版画等领域发挥长才,工作范围甚至扩及平面设计以及人偶制作。更留下许多文章著作。如此可见,梦二可称作异色艺术家。对于以学术理论为主体的画坛来说,梦二难与其并提。我欲于此,将不限于既成框架之内、自由发挥的梦二,以Outsider的诗人·画家一词来将其定位。

如上田氏所述,梦二的确称得上是异色艺术家,以Outsider一词定位,实为合适。但上田氏在此作之中,并无详细阐明梦二被排除于正式文学、美术史之外的原因。事实上,系统性地将梦二的文学及美术业绩统合且论述的文章少之又少。

丰子恺漫画虽然在国内受到社会各界的喜爱,但是正因为他的漫画艺术跳脱于竹久梦二的漫画,因此也受到一些所谓专业人士的诟病。

日本艺术评论家吉川健曾经公开表态,中国自古虽有所谓“画之六法”,视临摹为学习必由之路,但“也许,丰子恺有的作品若标明‘习作二字便会妥当一些,毕竟‘创作不同于‘仿作,尤其是发表在文学创作刊物上更是如此……丰子恺有不少作品受到竹久梦二的影响,甚至有超出模仿之嫌。”

在丰子恺看来,竹久梦二的画风“熔化东西洋画法于一炉。其构图是西洋的,画趣是东洋的。其形体是西洋的,笔法是东洋的。自来总合东西洋画法,无如梦二先生之调和者”(《谈日本的漫画》)。这是极高的评价。事实上,“子恺漫画”取法的,正是这种“中西合璧”式的艺术手法,正如俞平伯评价的那样:“既有中国画风的萧疏淡远,又不失西洋画法的活泼酣姿,虽是一时兴到之笔,而其妙正在随意挥洒。譬如青天行白云,卷舒自如,不求工巧殆无以过之。看它只是疏朗朗的几笔似乎很粗率,然物类的神态悉落彀中”,“以诗题作画,自古有之;然而借西洋画的笔调写中国诗境的,以我所知尚未曾有,有之,自足下始。”

丰子恺与竹久梦二在艺术领域的共鸣是在精神领域的超脱,落实到画法上面则是“乘兴落笔,俄顷成章”。竹久梦二和丰子恺的绘画都出自毛笔这种中国传统的书写工具;都是用“寥寥数笔”将人间世相尽收笔底;都兼有造型美和诗意美。

丰子恺对竹久梦二始终怀着敬爱之心,更称赞他的作品“比后来驰誉的柳濑正梦等高超深远得多,真是最可亲爱的日本画家。”可惜,他们二人缘悭一面,其实当年丰子恺在东京偶遇梦二的画册时,梦二也身在东京。如果历史可以有如果的话,他们二人能够相见,将会对彼此的艺术生涯带来怎么样的改变呢?就如张爱玲于1952年于香港美国驻港领事馆翻译海明威的《老人与海》时,有没有想过海明威在1941年就住在香港的九龙半岛酒店呢?如果张爱玲和海明威相遇,又会对中美文学带来怎么样的冲击呢?又如果萧芳芳认识傅雷时已经长大成人,二人又会擦出什么样的火花来呢?可惜,历史并没有如果。