著作权侵权损害赔偿制度实施效果分析*——以北京法院判决书为考察对象

文/谢惠加

《著作权法》(修改草案第三稿)将著作权侵权法定赔偿数额从现行的50万元提高至100万元,增加了“参照通常权利交易费用的合理倍数”作为计算依据并引入惩罚性赔偿制度。不可否认,加大著作权侵权惩处力度固然有助于提高侵权成本,减少侵权行为。但是,修法的背后值得我们慎思的是,我国著作权侵权损害赔偿制度是否已经真的难以应对日渐增多的侵权行为?我国著作权侵权成本低、维权成本高的原因是否在于赔偿计算方式不完善、法定赔偿数额偏低?我国著作权侵权赔偿存在问题的原因主要在于制度设计的缺陷还是法律实施机制的不完善?

为探寻上述问题,本文以北大法宝收录的北京市各级法院2002~2013年的3138份判决书为研究对象,[1]借此窥视我国著作权侵权损害赔偿制度的施行现状及存在的问题,以为我国正在进行的《著作权法》第三次修订提供相应的参考与借鉴。

一、著作权侵权赔偿制度的历史沿革

我国1991年施行的《著作权法》仅概括性规定侵犯著作权需要承担赔偿损失的民事责任,而没有规定赔偿损失的具体计算方式。然而,著作权客体的无形性、著作权价值的不确定性以及侵权行为的隐秘性,给司法实践如何认定和计算著作权侵权损害赔偿数额带来诸多的困惑。这导致各级法院主要是依照民法通则的有关规定,根据被侵权人的实际损失或者侵权人的非法所得计算赔偿数额。[2]然而,诸多地方法院在难以查明原告损失或者被告获利时,却采取了各具特色的做法,如以被告未予答辩为由支持原告的赔偿数额请求;对文字作品按照作品稿酬或者版税判决赔偿;对电影作品的侵权,按照权利人出售拷贝的价格进行赔偿;更甚的是,有一些案件认定侵权成立且造成损害,但以原告未提供损失证据或者证据不足为由判决驳回赔偿请求。[3]

为此,最高人民法院在1998年的《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》(1998.7.20)明确指出,对于已查明被告构成侵权并造成原告损害,但原告损失额与被告获得额等均不能确认的案件,可以采用定额赔偿的办法来确定损害赔偿额。定额赔偿的幅度,可掌握在5000元至30万元之间,具体数额由法院根据具体案件在定额赔偿幅度内确定。然而,该会议纪要并没有阐明原告损失、被告获利和定额赔偿之间的适用先后顺序,这给司法实践增加了新的困惑。

针对实践中存在的问题,我国2002年修订的《著作权法》明确了著作权侵权损害赔偿计算方式的适用的优先顺序,并规定法定最高赔偿数额。《著作权法》第四十八条规定,侵犯著作权或者与著作权有关权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予50万元以下的赔偿。

但是,《著作权法》所确立的损害赔偿制度施行10余年不仅没有解决著作权侵权成本低、维权成本高的现实,甚至还出现专门通过恶意侵权以获得经济利益的情形。权利人和版权产业团体为此多次呼吁加大版权保护力度。[4]为此,我国正在修订的《著作权法》(送审稿)第七十八条规定,侵犯著作权或者相关权的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以确定的,参照通常的权利交易费用的合理倍数确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失、侵权人的违法所得和通常的权利交易费用均难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予100万元以下的赔偿。对于两次以上故意侵权的,应当根据前述计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。

从上述的制度沿革可以看到,增加著作权侵权损害赔偿计算方式,提高著作权侵权法定赔偿数额是整个制度演进的主要轨迹。而且,值得关注的是最高人民法院甚至曾在司法指导意见中规定了最低的法定赔偿数额标准。尽管该最低标准最终没有被《著作权法》所吸收,但是在《著作权法》的第三次修订中,仍有学者提出要规定法定的最低赔偿数额标准。[5]

二、著作权侵权赔偿制度实施现状

为考察我国著作权侵权损害赔偿制度的实施效果,本文通过对北京各级法院的裁判文书进行分析,发现其存在以下三个方面的主要问题。

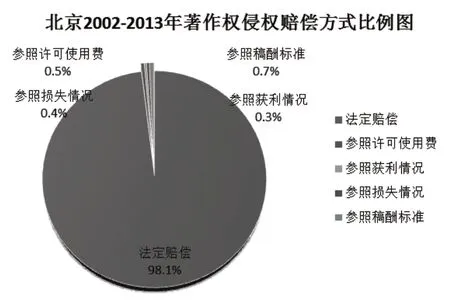

1.法定赔偿适用泛化

我国《著作权法》第四十八条规定了著作权侵权损害赔偿计算方式适用的顺序,即法院只有在权利人的实际损失或侵权人的违法所得不能确定时,才可以适用法定赔偿。也就是说,法定赔偿方式处于补充适用的位置。但是,从本文收集的北京法院的判决书来看(如图1所示),法院在裁判过程采用原告损失和被告获利计算方式分别只占到同期审结案件的0.4%和0.3%。但是,作为法律规定补充适用的法定赔偿,则占到案件总数98.2%。法定赔偿方法已从法律规定的补充适用位置转变成实践中法院首要采用的方式。

图1 北京法院2002-2013年著作权侵权损害赔偿方式比例图

而且,值得我们关注的是,尽管现行《著作权法》没有规定参照许可使用费作为侵权损害赔偿的计算标准,但北京法院有0.5%的案件采用了此种方式来确定侵权赔偿数额。

2.原告诉讼请求与法院最终判决赔偿数额差异较大

著作权人提起侵权诉讼的主要目的之一在于获得赔偿,以弥补其因侵权而招致的损失。为反映北京法院著作权侵权案件的实际判赔情况,本文把北京法院裁决的赔偿数额以5万元为一级,将法定赔偿的50万元分为10级,并增加50万元以上作为第11级。通过数据统计发现,北京法院判决的案件中,大多数案件的判赔金额在5万元以下,占到案件总数的85%。另外,有8%的案件的判赔金额在5~10万元之间。北京法院判决的著作权案件中,93%案件的赔偿数额都低于10万元。

图2 北京法院2002-2013年著作权侵权损害赔偿金额区间分布

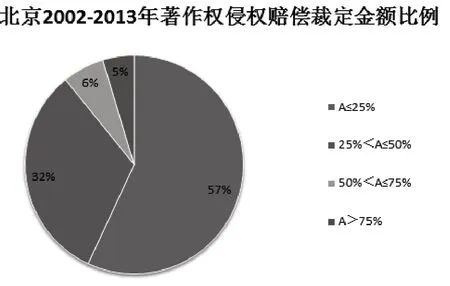

为了进一步分析法院判赔数额占原告诉讼请求金额之间的关系,本文将原告诉讼请求数额的百分比分成小于或等于25%,大于25%、小于或等于50%,大于50%小于等于75%以及大于75%四个区间。通过统计发现,北京法院裁决的赔偿数额占原告请求数额小于或等于25%的案件数量占到案件总数的57%;裁决数额超过诉讼请求50%的分别只有11%(如图3所示)。

图3 北京法院2002-2013年判决金额占原告诉讼请求金额比例

然而,需要指出的是,尽管北京法院适用法定赔偿的比例在不断增加,但是当事人因不服判赔金额而提起上诉的案件数量却一直较低。就近5年而言,北京法院受理的因不服一审损害赔偿金额案件而提起的上诉案件最多的2010年,也仅有64件。而且,通过数据我们还可以看到,二审法院很少改判一审法院有关侵权损害赔偿数额的认定,改判案件的最多也仅占到因金额不服上诉案件的16.7%。本文认为,版权人因损害赔偿金额低而提起上诉案件的数量少可能存在两方面的原因:一是法院的判决金额基本满足当事人的诉讼预期;二是当事人认为二审法院基本不会改判一审法院的判决,所以干脆不上诉。

3.侵权损害赔偿数额的确定缺乏考虑个案的差异性

著作权客体的无形性决定了著作权可能在不同的时空范围内被不同的主体所侵害。不同侵权行为尽管所侵犯的对象是相同的,但是权利人因侵权而遭受损害的程度并不相同,侵权人在侵权情节、主观恶性等方面也可能存在差异。因此,侵权对象的同一性并不意味着判决结果的相似性。一般来说,法院应根据具体的个案确立不同的损害赔偿数额。

然而,笔者通过北京法院判决书的分析,却发现存在以下问题:①部分案件只要侵权对象相同,法院不管被告是否相同、侵权情节是否存在差异,所判赔的侵权损害赔偿数额均相同。例如,北京市西城区人民法院受理的华谊兄弟传媒股份有限公司针对电影《集结号》所提起的著作权侵权系列案中,法院对不同案件的被告均采用法定赔偿的方式且判决金额均为8000元。[6]②有的法院只要被告相同,即使原告和作品类型不同,也直接作出相同侵权赔偿数额的判决。例如,在北京万方数据股份有限公司的学位论文侵权系列案件中,北京市二中院就维持了一审法院的裁判结果,判决北京万方数据股份有限公司赔偿每位作者2300元。[7]③有的法院在原、被告均相同,侵权对象不同的情况下,法院也作出相同的赔偿数额。例如,2011年北京市朝阳区人民法院在北京金强盛世文化传播公司诉北京在线九州信息技术服务有限公司侵犯不同电影作品的30个案件,均作出相同的8000元损害赔偿的判决结果。[8]

而且,值得关注的是,法院甚至在不同案件的判决书中,就侵权损害赔偿部分的裁决理由采用相同的表述。法院基本上是将一个案件损害赔偿确定依据作为模板,统一适用于类似的案件,缺乏对个案的特殊性进行分析论证。例如,在北京盛世骄阳文化传播公司诉北京梧桐道上网服务有限公司侵犯其电视剧《爱要有你才完美》著作权案件和北京优朋普乐科技有限公司诉北京古得奇圣上网服务有限公司侵犯其电影《爱出猫》著作权案件中,朝阳区法院对于损害赔偿金额的确定均采用以下类似的表述:关于赔偿损失的数额,因×××公司未举证证明所主张数额的具体依据,本院将根据涉案影片的知名度、×××公司的侵权情节、主观过错程度及公司所主张诉讼支出的合理程度等因素酌情确定。[9]

表1 北京法院因判决金额不符提起上诉案件的数量及二审情况

从上述分析我们可以看到,虽然我国《著作权法》对侵权损害赔偿的计算方式作了较为详细和明确的规定,而且尽管最高司法机关也多次强调“只有在缺乏基本的可靠数据支持,确实难以合理确定权利人损失和侵权人获利,也没有合理的许可使用费可以参照计算时,才应考虑适用法定赔偿”,[10]但从实践看,法院基本偏向于采用法定赔偿计算方式。而且,可能受到普遍采用法定赔偿计算方式的影响,权利人获得赔偿的数额普遍与诉讼请求金额之间存在一定的差距。法院在裁判文书中多注重侵权认定分析,对于损害赔偿证据的认定和损害赔偿金额的确定的说理较为简单。

三、著作权侵权赔偿存在问题的原因探析

从我国《著作权法》侵权损害赔偿制度的实施现状,我们可以看到,我国历次修订《著作权法》拟达到完善损害赔偿计算方式、加大损害赔偿的力度的目标并没有在法律实施过程中得到有效的落实。本文认为,其原因主要有以下三个方面。

1.缺乏有效的证据指引,原告提供的损失证据鲜有被法院采纳

权利人为了证明因侵权行为受到的损失,应当提供因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量,以及发行该复制品的单位利润。[11]然而在司法实践中权利人所提供的证据却鲜有被法院采纳。法院对于不采纳的理由,却往往没有做出具体的说明,往往采用“关于赔偿经济损失的数额问题,原告所提赔偿请求数额过高,亦未提供充分证据予以证明,本院对此不予全额支持”等概括性的表述。至于原告“请求数额过高”是因为所提供的涉案作品销售量减少的证据不客观还是复制品利润计算方式不科学,法院在判决书中并没有做出具体的说明。法院虽然指出原告“未提供充分的证据”证明损失,但何为充分的证据却没有做出具体的论述。实践中,甚至出现在权利人提供财务账册和专业评估机构的评估报告等证据的情况下,法院对此类证据也不予以采纳。[12]法院在裁判文书中没有指明证据不予以采纳的具体理由,不仅影响到权利人对损害赔偿证据的收集和提供,更可能导致权利人干脆不提供任何损失证据,直接请求法院适用法定赔偿的局面。

2.法官为了规避风险,提高审判效率,是法定赔偿泛化适用的重要原因

著作权客体的无形性、价值的不确定性以及企业财务会计制度的不健全,导致法院要适用原告损失或者被告获利的方式确定侵权损害赔偿数额存在着较大的证据认定风险。因此,法院将诸多案件审理的中心放在侵权与否的定性判断,淡化了侵权损害赔偿数额的分析。在知识产权案件日渐增加的情况下,法院适用法定赔偿的计算方式一方面可以减少对证据认定耗费的大量时间;另一方面也可以降低由于证据认定存在问题而被二审法院改判的风险。而且,一般来说,除非存在非常明显的事由,在采用法定赔偿的情况下,二审法院不会轻易增加或减少一审的判决数额。

从表1可以看到,在2009-2013年原告因不服赔偿金额而提起上诉的148件案件中,二审法院改判的只有9件,改判案件只占上诉案件的6%。这从另一侧面表明,二审法院很少改判一审法院的判决。因此,一审法院如果在侵权的事实认定和法律适用方面不存在问题,那么只要适用法定赔偿方式来确定赔偿数额,其判决的案件很少会在二审中被改判。

3.知识产权系列案的增加是导致法定赔偿泛化使用的重要因素

网络环境下多个主体同时侵犯同一作品或者同一主体同时侵犯多个作品所引起的著作权系列案日渐增多。在知识产权系列案中,权利人为了实现诉讼收益往往采用风险代理模式,将维权业务外包给律师事务所。在法定赔偿金额普遍不高的情况下,权利人的律师为了节约诉讼成本,在有的案件中不仅不提供原告损失、被告获利的证据或者相关许可使用费的参照依据,甚至连法官酌定赔偿需要考虑的有关侵权情节、被告经营规模等情况也未予提供。法官在缺乏相应证据的情况下,只能酌定相应的赔偿金额。例如,笔者收集的北大法宝公布的2008年北京各级法院审理878个案件中,著作权系列案644件,占总案件数的73.3%,而该年法定赔偿的适用率则达到100%。这从另一层面表明,著作权系列案的数量直接关系到法定赔偿的适用率。而且,在有的著作权系列案中,为了提高赔偿金额,律师主张的合理维权支出和律师费用普遍虚高。有的律师将本是一批系列案的律师费主张为每个个案的律师费,有的律师甚至和原告串通,出具虚假的案件代理费用发票。因此,法官对于著作权系列案的合理维权支出和律师费也不得不采用酌定的方式确定金额。

四、著作权侵权损害赔偿问题的解决路径

从前文的论述我们可以发现,著作权侵权损害赔偿问题的解决既要从立法层面完善相关的制度,但更应从司法层面建构有效的法律实施机制。本文认为,我国可从以下四个方面来解决著作权侵权损害赔偿存在的问题。

1.法官应有效行使释明权,加强损害赔偿的证据指引

如前所述,法院没有采纳原告损失或被告获利作为侵权损害赔偿的计算标准,其主要原因在于原告“未提供充分的证据予以证明”。然而,何为“充分的证据”法院在裁判文书中并没有做出相应的说明。为使《著作权法》所确立的原告损失和被告获利损害赔偿制度得到落实,法官在版权人就损害赔偿的事实未提供证据或未充分举证时,不应以版权人未尽举证责任而旋即适用法定赔偿制度,而是应该向版权人行使释明权,促使其举证。特别是有的版权人误认为其所举的证据已经足够时,法官如果认为该证据不够充分的,应当提示版权人补充提供相应的证据材料。只有版权人在经法官提示后仍未补充相应证据的,法官才可转而适用法定赔偿制度酌定赔偿金额。

一般来说,法官在以下两种情形下应行使释明权:①版权人在诉讼中并未举证证明损失或者获利情况。这主要表现为:当事人在维权诉讼中,仅仅提供侵权的证据,而对于损失的证据却只字未提。这主要集中在涉及网络环境下的音乐、电视剧、电影等著作权侵权案件。这几种类型的著作权侵权案件由于损失价值难以评定,侵权范围比较大,版权人对于如何证明损失或者被告获利难以把握。②版权人在诉讼中举证单一化。这主要表现为版权人仅仅提交许可使用合同或者仅有第三方的鉴定报告作为确定损失数额的唯一证据。

此外,法官应该在判决书中就损害赔偿证据部分加强说理。法官应当在判决书中列举当事人所提供的有关损害赔偿的所有证据,阐述当事人对该证据的质证意见,表明自己对该证据的理性判断和取舍的原因,公布所采信证据的具体内容,并对证据的客观性、相关性、合法性进行分析论证。此外,对不采纳的证据也要据理驳回,表明认定的证据与判决结果有逻辑上的联系。[13]

2.建立证据披露和证据妨碍制度,解决权利人举证难问题

权利人没有提供充分证据除了不了解法院的证据认定标准外,另一个重要的原因在于难以收集到相应的证据。为此,本文认为法院应在“谁主张、谁举证”的基础上,有条件运用证据披露制度和证据妨碍制度,以解决权利人举证难、维权成本高的问题。

具体而言,在版权侵权诉讼中权利人如果提供了作品的单位利润,但是无法提供证据证明因侵权行为导致的作品发行数量的减少,则可以要求法院调取侵权人的销售记录和财务账册等相关资料。侵权人如果掌握相关的资料但是拒绝提供或者阻碍、抗拒、破坏法院保全相关证据的,可以视为侵权人持有不利于自己的证据而不提供,进而推定权利人主张的赔偿数额成立。同时,若有证据证明被控侵权人向法院提交残缺、虚假的财务账册的,也应视为被控侵权人隐匿了对自己不利的真实证据,构成举证妨碍,推定权利人主张的赔偿数额成立。[14]

但是,需要指出的是,证据披露和证据妨碍制度在版权商业化维权案件中不能完全适用。版权商业化维权不仅在某种程度上偏离了著作权法促进文学艺术的创造和传播、繁荣社会文化生活的目的,而且占用了大量的司法资源,将诉讼作为当事人实现盈利的一道工序,备受理论和实务界质疑。[15]为了应对版权商业化维权的挑战,法院对于赔偿数额的确定可直接适用法定赔偿,而不需要适用证据披露和证据妨碍制度。否则,不仅加重了商业化维权案件中举证能力较弱的被告的举证责任,而且也给法院的证据认定带来繁重的负担,进而影响法院整体的知识产权案件审理。

3.细化法定赔偿的考量因素,区分赔偿金额和合理必要维权支出

法定赔偿制度虽然存在被泛化适用的倾向,但是我们不能据此而否定其存在的必然性和重要性。相反,随着网络版权案件以及版权商业化维权案件日渐增多,可以预见即使我国完善了相应的损害赔偿证据认定制度,法定赔偿的适用仍然会占较大的比重。为此,我国应在司法实践中完善法定赔偿适用途径。

一方面,法院应在裁判文书中细化法定赔偿的具体考量因素。最高人民法院在司法解释中概括指出,在确定法定赔偿金额时应当综合考虑作品类型、合理使用费、侵权行为性质、后果等情节。[16]因此,法院在裁判文书中应当具体分析上述每个因素与损害赔偿金额的确定之间的关系。不同类型的作品甚至同一类型的不同作品因其创造投入及市场价值不同,在赔偿金额上应当有所区别。侵权时间具体持续多久、侵权影响有多大、是否是恶意侵权或者是大规模侵权等,也应做进一步的分析说明,阐述其对赔偿金额确定的影响。法院不能在法定赔偿中采用“根据侵权行为的性质和影响、侵权时间的长短、侵权行为人的主观过错等因素,结合权利人为支持侵权行为所支付的合理开支,酌情确定侵权损害赔偿数额”的概括表述。否则,就会出现不同类型作品、侵权影响范围不同、侵权持续时间有别、当事人主观恶性不同的案件却判定相同赔偿金额的不合理局面。

另一方面,法院在损害赔偿数额的判定中应当区分赔偿数额和权利人合理的维权支出。合理维权支出属于实际损失,法院在判决书中应当单独认定。但是,从笔者收集的北京法院判决书来看,大部分案件将权利人维权所支付的律师费、差旅费、鉴定费等一并纳入酌情考虑的因素,包含在法定赔偿的范围之内。实际上,权利人合理维权支出的证据是能够认定而且也是较为容易认定的。法院之所以没有将其单独认定的主要原因在于加快案件的审理速度并减少证据认定风险。但是这样做却模糊了侵权赔偿金额和合理维权支出之间的关系,导致出现社会所诟病的“赢了官司输了钱”的情形。

4.避免立法依赖主义,注重法律实施

为提高侵权成本,有效保护版权人的利益,最高人民法院和部分地方法院甚至在司法解释或者业务指导文件中规定了法定赔偿的最低金额。例如,2000年出台的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案案件适用法律若干问题的解释》(法释[2000]48号)曾规定涉及网络著作权案件法定最低赔偿金额为500元;广东省高级人民法院在2012年出台《广东省高级人民法院关于审理侵害影视和音乐作品著作权纠纷案件若干问题的办案指引》(粤高法[2012]42号)规定了美术作品以及每首音乐作品的最低赔偿额为2000元。这种规定最低赔偿金额的做法固然有助于减少法院自由裁量的幅度,避免出现法定赔偿金额过低的判决。

但是,在著作权法没有规定最低赔偿金额的情况下,相关司法解释是否合法实值怀疑。而且,由于地区不同、案件性质不同,是否都适用该最低标准也应当所有区别。因此,本文认为司法机关通过规定法定最低赔偿金额的方式以解决著作权损害赔偿偏低的问题是不可取的。

同时,本文认为我国《著作权法》拟将法定赔偿的最高金额提到100万元并对两次以上的故意侵权行为判决2~3倍的惩罚性赔偿的规定,更多的是一种价值引导的作用,其能否真正落到实处值得怀疑。根据本文所收集的北京法院审结的3138个案件中,判决金额超过额超过50万元的案件只有35件,其中采用法定赔偿有30件。但这30个案件中,涉及软件和文学作品侵权的案件分别为12件和11件,占到赔偿金额超过50万元案件的76.7%。我们知道,如果有完善的证据披露和证据妨碍制度,软件和文字作品是完全可以按照原告损失、被告获利或者参照许可使用费来判决的,不需要适用法定赔偿。相反,实践中适用法定赔偿最多的案件是涉及网络环境下的视听作品和文字、美术作品的著作权侵权,其判赔金额基本在10万元以下,远未达到现行《著作权法》规定的50万元。

因此,本文认为将法定赔偿金额提高到100万元并不意味着法院判决的法定赔偿金额一定跟着提高。而且,在原告损失、被告获利或者参照许可使用费相关的赔偿计算方式没有得到有效运用的情况下,惩罚性赔偿制度的实施也是存在诸多疑问的。我国不应将著作权损害赔偿存在的问题简单地归结于立法的缺失,而是应该重视法律实施机制的完善,走出立法依赖主义的误区。

五、结语

法律的生命在于实施。我国著作权损害赔偿制度实施效果不理想,著作权侵权成本低、维权成本高的问题主要不在于立法,而在于缺乏完善的法律实施机制。发挥法官的司法能动性,加强版权诉讼的证据指引,建立科学的证据披露和证据妨碍制度,细化法定赔偿的适用方式,是提高我国著作权司法保护水平不可或缺的重要内容。

注释:

[1]本文统计分析的判决书来源于北大法宝数据库http://www.pkulaw.cn/。具体检索路径为:在“案例与裁判文书”一栏中进行高级搜索,选择案由为“著作权权属、侵权纠纷”,文书性质为“判决书”,共收集到判决书4088份,其中,有240份判决书由于不具有本文调研所需要的全部信息,所以没纳入统计的范围;有602份判决书原告败诉,与本文所研究的损害赔偿问题也不相关。因此,最终作为研究对象的判决书有3138份。

[2]石宗源.《关于<中华人民共和国著作权法>修正案(草案)的说明》(2000年12月22日在九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议)。

[3]董天平,郃中林.著作权侵权损害赔偿问题研讨会综述[J],知识产权,2000(6)

[4]张抗抗.不保护版权 网络文学可能毁于一旦,[DB/OL].http://cips.chinapublish.com.cn/sz/wx/201011/t20101124_81098.html,最后访问日期2014年4月15日。

[5]《著作权法》修改草案征民意 侵权赔偿上限翻倍,http://www.chinanews.com/cul/2012/04-05/3795851.shtml,最后访问日期2014年4月15日。

[6](2009)西民初字第4534号、(2009)西民初字第4536号、(2009)西民初字第4525号、(2009)西民初字第4533号。

[7](2008)二中民终字第18564号,(2008)二中民终字第18535号,(2008)二中民终字第18637号,(2008)二中民终字第18667号,(2008)二中民终字第18799号等同一系列案判决书。

[8](2011)朝民初字第13451号、(2011)朝民初字第13435号、(2011)朝民初字第13437号、(2011)朝民初字第13440号、(2011)朝民初字第13426号等同一系列案判决书。

[9](2011)朝民初字第30073号、(2011)朝民初字第25151号。

[10]最高人民法院副院长奚晓明副院长在2010年全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话。http://www.legaldaily.com.cn/zfb/content/2010-04/29/content_2129327.htm?node=20608,2014年4月10日访问。

[11]《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条规定:“权利人的实际损失,可以根据权利人因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量与权利人发行该复制品单位利润乘积计算。发行减少量难以确定的,按照侵权复制品市场销售量确定。”

[12][14]徐春健,刘思彬,张学军.知识产权损害赔偿的证据规则,人民司法,2012(17)

[13]蒋杂云,民事判决书如何做到说理充分,http://www.chinacourt.org/article/detail/2008/11/id/332203.shtml,2014年4月15日访问。

[15]何震,杨元新.商业化维权对著作权侵权案件审理的挑战与应对[J].法律适用,2012(7);张雁.知识产权商业维权诉讼辨析[J].人民司法,2013(5)

[16]《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第二款。