误诊为脑炎的药物中毒2 例报告及文献复习

王京琛,郭雅芹,刘 群,孟红梅

药物中毒是临床常见疾病,如有明确的药物中毒史,容易诊断;反之,由于药物中毒的种类多,症状与体征往往没有特异性,患者常不能提供详细的用药史,临床诊断困难且容易导致误诊和误治。我院收治了2 例因过量服用感冒药导致的药物中毒,均以精神行为异常为主要表现,同时具有发热、上呼吸道感染等症状,临床均初步诊断为病毒性脑炎,但追问及发病前确切的用药史、结合其发展经过及随访与病毒性脑炎不符,确诊为过量服用感冒药导致的药物中毒。本文以这2 例患者病例及诊治过程为例,分析药物中毒误诊脑炎的原因及二者的鉴别,以提高对该病的认识及诊断水平。

1 临床资料

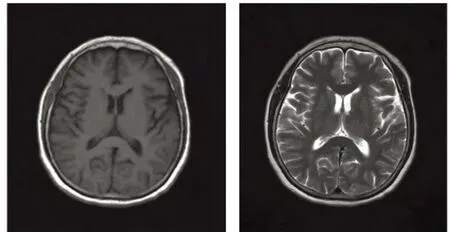

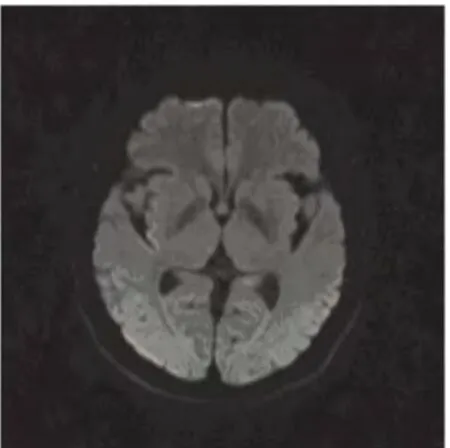

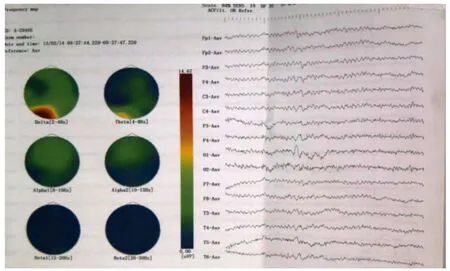

病例1:患者,男,62 岁,因间断发热、胡言乱语2 m,加重4 d 入院。患者入院前2 m“感冒”后出现精神行为异常,出现幻听、幻视及妄想,当地医院给予“改善循环”治疗,2 d 后完全恢复。入院前4 d,患者再次出现发热、幻觉及精神行为异常,表现与之前类似。看到“朋友”前来看望自己,试图抓不存在的东西,情绪躁动,不配合检查及治疗。入院查体:体温37.3 ℃,血压120/80 mmHg,胡言乱语、躁动,定向力、计算力差,颅神经、四肢肌力、肌张力及深浅感觉未见明显异常,双侧Babinski 征阳性,脑膜刺激征阴性。既往:否认精神类疾病史。头部MRI(见图1、图2):双侧额顶叶、放射冠、半卵圆中心及侧脑室旁多发腔梗。脑电图(见图3)提示:枕区背景活动差,优势节律明显减少,稍多4~7 Hz 中低波幅θ波,散在夹杂少量低幅快波,调幅欠佳。腰穿:压力100 mmH2O,蛋白0.55 g/L,WBC6×106/L,潘氏反应(+),血常规、肝肾功及离子:GGT 84 U/L,其余均大致正常。入院后结合临床症状,起病急、有发热、上呼吸道感染的病史及明显的精神行为异常,考虑病毒性脑炎,给予相应治疗。住院第2天,患者精神症状减轻,仅出现两次阵发性幻觉及精神异常症状,每次持续1 min 左右。住院第3 天以后未再出现症状。该患者症状缓解迅速,发展过程与脑炎有所不同。患者精神状态好转后,详细追问病史,得知患者于入院前2 m 及入院前4 d 出现精神异常前均因“感冒”自行服用大剂量“感康(复方氨酚烷胺)”,用量为2 片,3 次/日,服用2~3 d 后出现明显的幻觉及精神行为异常,入院后未再服用,症状逐渐消失。考虑为药物过量引起的幻觉及精神行为异常。住院观察1 w 后患者出院,2 w 后随访再无幻觉及精神症状出现。

病例2:患者,男,29 岁,因全身酸痛2 d,精神症状6 h 入院。发病前2 d 有全身酸痛、肢体无力,自行服用“复方氨酚烷胺片、黄那敏氨颗粒、去痛片”等药物(具体用量不能回忆),于入院前6 h 突然出现精神症状、不认识家人、谈话时胡言乱语,伴头痛,无抽搐。既往身体健康。入院查体:血压130/100 mmHg,记忆力、时间空间定向力差,四肢肌力、肌张力正常,双侧病理征阴性,脑膜刺激征阴性,其余查体不配合。入院后查头部MRI:考虑右侧脑室三角区软化灶。肝肾功、离子、心电图等检查均无明显异常。因患者起病急、发病前有感染病史及明显精神症状,考虑不除外病毒性脑炎。住院第2 天,患者精神行为基本恢复正常,仅遗留有反应力稍差。第3 天即恢复至正常状态。结合患者症状恢复迅速及明确的药物服用史,考虑为药物中毒导致的精神障碍。患者及家属要求出院,出院2 w 后随访再无精神行为异常出现,已恢复正常工作。

2 讨论

查阅相关药品说明书及文献报道,上述患者均服用药物“复方氨酚烷胺”,其复方成分中含有“金刚烷胺”。该成分不仅能有效地抑制甲流病毒等的复制,进入中枢神经系统后可促进多巴胺释放、破坏脑内多巴胺与乙酰胆碱等神经递质的动态平衡,同时可通过多条通路影响精神状态[1],过量服用可导致幻觉、精神行为异常等不良反应[2]。其半衰期10~28 h,每日服用最大剂量400 mg[3],每日剂量不超过200 mg 时不良反应发生率低。上述病例患者服用“复方氨酚烷胺”6 片/d,金刚烷胺摄入量高达600 mg/d,为过量用药,连服2~3 d 后出现明显的幻觉及精神行为异常,停药后症状缓解,2~3 d 后症状完全消失,均无复发。

上述病例起病急、以精神行为异常为主要临床表现,且发病前有发热、上呼吸道感染史,均初步诊断为病毒性脑炎。病毒性脑炎是由各种病毒引起脑实质的炎症,常累及额颞叶及边缘系统,病变部位水肿、出血、坏死,主要表现为发热、意识障碍、精神异常、癫痫发作及神经系统定位体征。急性或亚急性起病(98.3%)[4],部分患者发病前有上呼吸道感染等前驱症状(68.6%)[5]。由于病毒性脑炎早期神经系统症状体征不典型,辅助检查阳性率较低,不易与其他疾病相鉴别,诊断需结合临床表现与脑电图、MRI、腰穿脑脊液等检查。其病程一般2 w 左右,病情轻重不等,临床上疑诊为病毒性脑炎应及时应用抗病毒药物,同时对其他疾病进行排除[6]。

回顾分析以上2 例误诊为病毒性脑炎病例,虽其临床表现与病毒性脑炎相似,但其幻觉、妄想及精神行为异常等症状缓解快,症状出现及缓解与药物在体内代谢规律相一致,且无明显的高热、头痛、恶心呕吐等感染中毒症状,与病毒性脑炎有所不同。早期病毒性脑炎脑电图阳性率可达80~100%[7,8],同时结合影像学改变、腰穿脑脊液化验等辅助检查,有助于减少病毒性脑炎的误诊。上述患者均追问到明确的用药史,结合其临床表现与药物代谢规律相符合,辅助检查无脑炎的特异性表现,随访无复发,考虑为服用感冒药物过量中毒所致的精神行为异常,否定了病毒性脑炎的诊断。

由于药物不良反应多种多样、个体差异较大,患者本人有时不能提供准确的用药史,医生应对药物不良反应有充分认识,详细了解用药史,否则容易导致误诊的发生。临床常见药物,如喹诺酮类、抗胆碱药、金刚烷胺、抗癫痫药、溴隐亭、氯喹、可乐定、地高辛、更昔洛韦、H2 受体阻滞剂、异烟肼、左旋多巴、NSAIDs、奎尼丁和唑吡坦等均可能出现精神障碍[9]。对临床上遇到有明显幻觉及精神行为异常等疑似病毒性脑炎的患者,均应仔细询问有无相关药物的使用史及使用剂量等,并结合体征及脑电图、影像学、腰穿等辅助检查,进行二者的鉴别。药物中毒一般通过仔细询问病史可追问到明确服药史。停止用药后,药物经过体内代谢后可排出体外,症状可减轻或消失,症状恢复较快。药物过量中毒导致的幻觉、精神行为异常等不良反应时有发生,需要引起重视。

图1 头部MRI 平扫T1WI、T2WI 示双侧额顶叶、放射冠、半卵圆中心及侧脑室旁多发腔梗

图2 DWI 未见明显异常

图3 脑电图示枕区背景活动差,优势节律明显减少,稍多4~7Hz 中低波幅θ 波,散在夹杂少量低幅快波,调幅欠佳

[1]杨宝峰.药理学[M].第7 版.北京:人民卫生出版社,2008.113-428.

[2]中国国家处方集编委会.中国国家处方集[M].北京:人民军医出版社,2010.31.

[3]王 芳,白在贤.复方氨酚烷胺致60 例药品不良反应文献分析[J].中国药业,2011,20(22):80-81.

[4]徐晓华,周怀力,周 武,等.病毒性脑炎172 例临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2008,11(8):74-75.

[5]韦玉华,胡常理.病毒性脑炎118 例脑电图、脑电地形图、脑脊液、头颅CT 及临床分析[J].广西医学,2006,28(8):1187-1189.

[6]刘青鹤,邱邦东.病毒性脑炎急性期治疗的进展[J].医学综述,2008,14(11):1683-1684.

[7]黄艳霞,赵玉武,孙晓红.脑电图对病毒性脑炎的早期诊断价值[J].上海医学,2010,33(3):271-272.

[8]彭勇军,詹 成,殷拥军,等.病毒性脑炎早期诊断探讨[J].华西医学,2008,23(5):1130-1131.

[9]郭凤霞,杨 琳.引起精神障碍的药物及其发生机制[J].青海医药杂志,2008,38(12):968-971.