“扫街”信贷模式服务小企业的实践探索及启示

王桂堂 石婧雯 董薇薇

(河南财经政法大学,郑州 450000)

商业银行

“扫街”信贷模式服务小企业的实践探索及启示

王桂堂 石婧雯 董薇薇

(河南财经政法大学,郑州 450000)

改革开放以来,作为民营经济主力军的小微企业发展异常迅速,已经成为一股促进我国国民经济增长的重要力量,但由于我国金融制度不完善,使得金融体系与小微企业的合作总是处于“零和博弈”的关系,融资难已然成为制约其发展的瓶颈。部分城商行探索的“扫街”模式开辟了帮扶小微企业的新视野。实践证明,通过创新“助微”信贷模式,是可以有效解决小微企业融资难的矛盾的。

民营经济;小微企业;金融服务

随着我国经济体制转型的不断深化,民营经济由原来国民经济中的“补充”到“半壁河山”,再到社会经济的“重要基础”地位,反映出市场经济发展过程中所有制构成的变化。目前,根据官方提供的数据,民营经济无论在企业数量、投资规模、提供的就业岗位还有税收等方面都超过了国有经济。换言之,民营经济在拉动经济增长、扩大就业、增加税收、增加综合国力等方面具有不可替代的重要作用。为此,在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》当中强调了“公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础”并进一步指出:“必须毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制经济活力和创造力”。

毋庸置疑,相当长一段时间以来,我国民营经济对社会主义市场经济发展所处的贡献与其享受的经济权利是不对等的,特别是对民营经济当中的小微企业所获得的社会资源配置权、金融服务权等匮乏,制约了民营经济的健康发展。据国家统计局在2012年进行的一项抽样调查,在3.8万个被调查样本中(皆为小型、微型工业企业)仅有15.5%的小型微型企业能够获得银行贷款(李日新,2012)。这一状况显然与我国一直致力于推行的扶持小微企业的政策形成偏离,一方面,“利好政策”连连出台,另一方面,小微企业融资难依然如故。2013年7月23日,国家发改委颁发了《关于加强小微企业融资服务支持小微企业发展的指导意见》,将近半年的时间内,此政策与以往颁发的类似规定相似,却并未引起小微企业界的“高度亢奋”。事实上,在很长一段时间里,金融机构与小微企业之间的关系总是处于一种“零和博弈”状态(张玉,2012),这是值得认真反思的。事实上,小微企业融资瓶颈与金融排斥问题是一个世界性的问题,这里面有市场缺陷的一般因素,诸如信息不对称、契约不完全等,也有制度安排方面的原因。对我国而言,还有经济体制转型造成的金融抑制方面的特殊原因。正是这些因素,加大了解决问题的难度。在此,本文以部分地区与部分金融机构所探索实践的“扫街助微”模式为切入点,探讨民营小微企业获得平等金融服务权与信贷资源配置权的问题。

一、小微企业融资困境的技术因素与制度因素

1.技术掣肘。

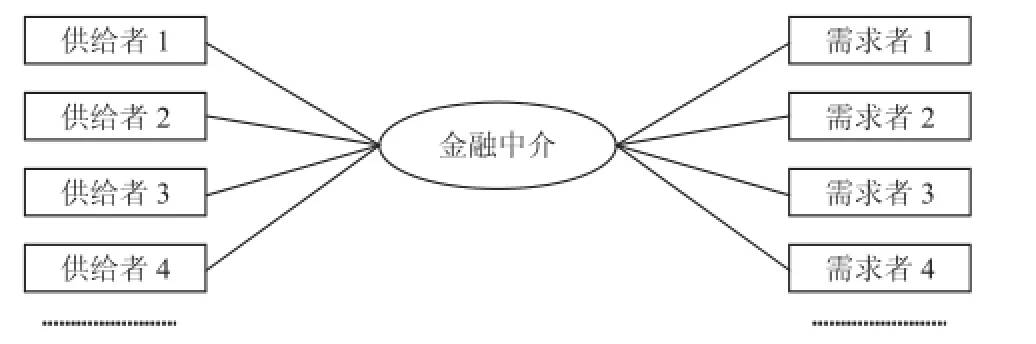

国内学者通常将小微企业融资难归结为金融结构与企业结构的不匹配,亦即银行体系是“大而统”且缺乏竞争的,小微企业是典型的“小而散”的市场主体,故两者之间缺乏天然的对接渠道。其理论依据是“资产专用性”(李青原等,2007)。亦即大型银行所拥有的信贷资产与小企业的信贷需求是不匹配的,故大银行缺乏为小微企业提供服务的主动性与积极性,如果通过外力强制驱动,或者会加大交易成本,或者会导致风险外溢(诺斯,1981)。香港中文大学学者张五常在其“交易成本范式理论”中对此进行了进一步的阐释,认为由此产生的交易成本,会影响交易数量,降低资源使用的边际效率,影响合约的选择与安排。这种分析思路似乎是解释了一段时间以来,虽然各级政府部门都在不遗余力地增加对小微企业提供金融服务的政策供给,但效果并不理想。而金融机构纷纷设立了“三农金融事业部”,“小企业金融服务部”等部门,但整体的业务重点、服务对象、资金投放等依然是向大中型企业、企业集团等“高端客户”倾向。基于金融功能观的原理,金融活动的功效是在不确定环境中进行资源的时间和空间配置(莫顿,博迪,1997),这一功能在金融活动由低级到高级的演化过程中,是由各种类型的金融中介来完成的。当金融中介普遍介入社会金融活动之后,对社会经济的推动作用是巨大的。金融中介可以根据企业发展不同需求,在瞬间完成信贷资源的集中与分配,亦即将一部分市场主体暂时闲置的资金以“集约化”的方式提供给另一部分急需资金的市场主体。这种“集约化”配置资金的方式既可以通过专门的机构(商业银行)来进行,也可通过专门市场(资本市场)来完成。这种集约化的资金配置方式克服了以往单个市场主体在发生外源融资需求时需要付出巨大的搜寻成本和时间成本的弊端,将多对多(如图1所示)的金融供需模式改为一对多的资金配置模式(如图2所示):

图1 无金融中介的金融供需活动

图2 有金融中介的金融供需活动

将图1与图2做一比较,如果将其中每一条连接供需之间的线段视为一个单位的交易成本的话,显然,后者的总交易成本要远远小于前者的总交易成本。这正是金融中介进行“资源时间和空间配置”的巨大优势所在。正是因为如此,商业银行这类金融中介出现之后,很快就在资金规模方面以压倒性的优势超过了单个的工商企业,因为金融企业规模愈大,配置社会资金的效力愈强,当然其自身的盈利能力也就愈强。然而,小微企业融资瓶颈的问题恰恰就包含在这样一个技术环节当中。由于信息不对称现象的普遍存在,在金融活动中,金融资产的拥有者基于安全性、流动性、盈利性的考虑,要对信用的申请者进行甄别、考核(亦即“贷前调查”),以区分出善意的、有偿还意愿和偿还能力的借贷者,这种甄别与考核是要付出代价的,信息不对称程度越严重,这种甄别与考核的成本愈高。为提高效率,金融机构内部就要设立专门的机构(例如信贷审核部)来从事信息收集、信息加工等专业活动,以克服一对一的借贷模式中信用提供者难以承受巨大的“审贷成本”而将优质诚信的信贷申请者“挤出”信贷市场的弊端。这正是金融中介可以有效降低交易成本的原理所在。为了降低“审贷”的单位成本,金融中介必须实行规模化、集约化经营。这就是银行类金融机构的规模经济临界点通常远远大于企业规模经济临界点的重要原因。理论界通常将银行的规模经济优势归结为“集中社会资金而形成的自然垄断”,事实上,专业化地加工与生产“金融信息产品”,可以有效降低信息不对称程度、降低金融活动的交易成本,这同样也是银行的规模经济临界点普遍大于企业规模经济临界点的重要原因。对此,新制度经济学的代表人物斯蒂格利茨在其《不完全信息市场上的信贷配给》(1985)有过深刻的阐述。故“小银行”通常也有能力为大企业或大项目服务。在银行可以自由选择客户的前提下,小微企业被挤出信贷市场将成为必然的趋势。因为相对于银行而言,小微企业的信息不对称程度要普遍大于大中型企业,而对小微企业提供信贷服务的边际收益,要远低于大中型企业。故小微企业融资难的主要原因不是其信誉低,而是因为其规模经济的临界点与银行相距甚远。

2.制度约束。

在我国,仅仅从技术层面分析还不足以完全说明小微企业所处的“融资瓶颈”问题。因为一个时期以来,政府部门在解决小微企业融资难的问题上付出了巨大的努力。诸如政府出资的中小企业信用担保机构,设立小微企业发展基金,在主板市场以外,设立二板、三板市场等等。但为何这些措施都未能实现预期结果,还要从制度层面作进一步分析。

第一,路径依赖的惯性。在我国,无论是间接融资领域的银行体系也好,还是直接融资的领域也好,都曾经是国有经济的配套产物。在间接融资领域,从银行的治理结构到组织体系再到服务接口,都是与国有经济亦即大中型国有企业高度匹配、高度吻合的。故银行向国有企业提供服务不仅得心应手,而且风险极小。即便出现风险暴露问题,也会有国家出面通过政策性注资或者以“豁免”的方式解决。在直接融资领域,我国资本市场也是作为国有企业股份制改革配套措施而出现的。在早期得以获准进入资本市场融资的,都是清一色的国有企业。改革开放近三十年来(理论界公认我国城市经济体制改革市场始于1984年中共中央通过《关于经济体制改革的决定》),尽管我国的所有制结构发生很大变化,但由于制度的路径依赖(Arthur,1989),金融活动的制度性供给并未呈现出相应的变化。根据Arthur等学者的研究分析,在社会领域,由于正反馈机制存在,某一特定制度的“技术偏好”将占据持久主导地位,亦即产生一种对既有制度安排的一种“锁定”状态,这种锁定状态,可能是有效的,也可能是无效的。以此来分析我国改革开放以来金融体制的变迁,可以观察到这种锁定状态踪影大量存在。例如将银行划分为“全国性商业银行”,“股份制银行”“城商行”、“农商行”等,不同级别的银行实际上就是为不同级别的企业服务的。毫无疑问,这种路径依赖的锁定,曾经为国有企业改制承担了很大的成本,缩短了改制的过程,这可以看作是制度锁定的效率,但与此同时也导致了大量新生代小微企业金融服务的匮乏问题。

第二,“金融约束”的结果。“金融约束”是“金融自由化”的对称,根据(Hellma,1998)等学者的观点,金融约束是指政府通过一系列金融政策在国家控制的金融部门创造租金机会,以达到既防止金融压抑的危害又能促使金融部门主动规避风险的目的。将我国企业体制改革与金融改革对比,不难发现金融体制改革是滞后于前者的,事实上这正是金融约束的表现。我国之所要采取金融约束的思路,也是基于中国国情的必然选择,其直接目的一是为了维护金融秩序的稳定,避免危机出现,二是为了对银行体系的控制来加强对国有经济的控制,三是为了保证较快的经济增长速度需要强化对全社会金融资源的支配。显然这三个目的都不同程度的实现了,其代价是银行体系的“旱涝保收”与小微企业金融服务被边缘化。

综上分析,由于技术因素与金融约束的双挤压,使得我国民营经济小微企业融资难的问题具有了更多的“中国特色”,因此解决问题也应从疏通技术路径与结束制度约束两方面着手,才能取得有效进展。

二、金融服务创新——以“扫街模式”为例

从制度变迁的角度分析,无论是“路径依赖”还是“金融约束”,都不是一成不变的。路径依赖与金融约束的条件渐渐消失之后,通过微观金融创新,进而推动制度层面的变革,是能够找到解决问题答案的。

(一)“扫街”模式的释义及基本特征

“扫街”一词源于市场营销,是市场调研的一种重要方式,其含义是指当业务人员在寻找目标客户的时候若难于扑捉到固定目标,就转换一种思路:以一条街或一个区域为界限,挨个的拜访,从而获取所需的目标群体。而金融服务“扫街模式”是指改变传统等客上门的模式,以街道、街区或者商圈为营销团队的服务范围与业务覆盖领域,逐门挨户上门推销金融产品的服务模式。毫无疑问,扫街模式引入金融服务领域是我国现有金融制度下的一种突破、一种创新(杨洋等,2013)。目前,我国部分商业银行所创新的“扫街”金融服务已经有了一套较为固定的程序。其基本特征是针对现实中小微企业存在的具体问题进行具体分析,然后根据问题“量身定做”出切实可行的措施,从而完成金融营销与服务的全过程。

我国已出现的“扫街模式”金融服务的主要具体做法与措施有:

1.细分市场,差异化定位。

由于小微企业具有数量多、种类杂、分布广等特点,金融机构在进行“扫街”之前,按照同一行业、产业链将小微企业市场进行归类与划分。此外还可将小企业按需求不同进行分类,如按客户可划分为密切伙伴企业、一般往来企业、发展目标企业,因此针对不同的客户群,其金融服务策略也将有所不同。通过这样的细分,使得金融服务的覆盖面有秩序地扩大,“扫街”服务的效率与质量亦随之提高。例如民生银行探索出小微企业贷款的“一圈一链”模式(“一圈”即城市的主要商圈,是商贸型小微客户最典型的集群形式。“一链”即分布在实体经济各个领域的产业链,由核心企业和上、下游小微企业以及商户组成。),采用这种模式,从2008年到2013年五年之内累计发放小微贷款9000亿元,服务小微企业116万户。

2.灵活处置抵质押担保方式。

小微企业由于自身的弱点和缺陷,抵押与担保物严重缺乏,这使得众多小企业处于银行贷款的“门槛”之外。金融机构在“扫街”过程中,应充分挖掘小微企业的内部资源,拓宽担保物的种类,可利用小微企业不动产之外的其他资产和权利,针对小微企业资产以及权利特点不断开发与创新金融产品。例如充分利用小企业拥有的应收账款、存货、股权、营运车牌、土地经营权、专利、商标等资产和权利开展担保类融资产品创新。例如,武汉市农商行以全真光电股份有限公司一项发明专利做质押发放贷款,该质押物是全真光电公司的一项核心发明专利这项专利2009年6月24日取得中国专利局授权,经知识产权评估专业机构评估,价值7.49亿元。这笔贷款不仅解决了产品研发过程中的难题,还为其打通硅基液晶显示技术的上、中、下游完整产业链提供了支持(郑欣荣等,2013)。

3.优化信贷流程。

小微企业贷款需求的基本特征是“短、频、急、小”,而小微企业融资成本高的一个重要掣肘是信贷流程过于冗杂以及过程中所产生的附加费过多。因此,在“扫街”服务的过程中一些金融机构最大限度地精简了信贷流程,融资通道的畅通,为小微企业“减负”。例如武汉农商行对小微企业和个体工商户提供服务过程中采取了不同于大中型企业的信贷审核模式,即“六看三知”的思路与方法。“六看”即看账本,看产品,看人品,看人气,看存货,看成效;“三知”即“知行”、“知实”、“知底”。“知行”就是要知道经营者的发展思路和发展方向,“知底”即是了解企业管理者的品行以及对企业发展的掌控能力,“知实”就是对企业实际情况的深度交叉判断。通过“六看三知”可以真实还原出客户的资产负债表、损益表、现金流量表,不需要客户再额外提供其他证明材料(很多小微企业通常没有专职的财务人员、也没有规范的财务报表,故需要银行的营销人员“还原”其财务数据)。此外,部分商业银行通过“扫街”方式直接受理审批,避免了如担保手续费、保险费、评估费、公证费等一系列中介费用和交易成本的产生。借款客户除支付利息之外没有任何附加费,因而降低了小微企业的融资难度。

(二)“助微”创新的动因分析

前述分析已经说明,从整体上看,无论是商业银行还是金融市场,都有天然排斥小微企业的倾向,但这并不能排除在特定情况之下,金融体系内部也激励出针对小微企业服务的创新模式,这一方面固然与外部政策的“感召”有关,但更为重要的也是社会经济结构及其金融业转型发展的要求。具体分析,有以下几点:

1.金融需求结构的变化。随着经济体制改革的不断深化,除了某些特殊领域之外,整个市场经济的“民进国退”已是大势所趋。与原来银行体制相兼容、相匹配的国有经济高端客户群体发生了很大变化。如果商业银行依然固守原有的服务对象与营销思路,其发展空间势必越来越狭窄。

2.差异化竞争的需要。尽管从整体看,我国金融业还是相对垄断的,但与诸如石油、电信、移动等行业相比,其竞争程度相当激烈,有时甚至达到了“白热化”。由过去计划经济时代脱胎下来的高度同质化结构模式已经不能适应多层次差异化日趋明显的实体经济的需求。

3.民营经济内部的迅速分化。尽管民营经济的主体部分绝大多数被小微企业占据,但其中不乏一些自我发展能力强小微企业会在很短的时间内转变为中型乃至大型企业,由弱势群体跃升为强势群体。而处于蜕变前期的小微企业,正是商业银行不肯放过的“潜在”优质客户。

4.存款保险制度即将推出。存款保险制度对存款人,一方面是一种维护金融资产安全、金融稳定的屏障,而另一方面,却是国家不再对存款类金融机构“兜底保护”的制度安排。其积极意义在于,银行将与所有其他市场主体的一样公平面对市场优胜劣汰法则的洗礼。正是因为这样一种制度激励,也促使商业银行要根据自身的实力、优势、特长等进行市场定位与产品创新,而不是一味追求即将消逝的高额垄断利润。

三、结论及其对策思考

“扫街”模式作为一种不同于传统金融服务模式的方式,在提供“助微”方面,已显示出其优越性与生命力。其意义不仅在这种服务模式为商业银行拓展市场、培育优质客户群体提供了新方法、新思路,还在于其正的外部效应:通过“扫街”模式,使更多的弱小市场主体平等享受到金融服务,实现包容发展,从而建设和谐社会。这也是十八届三中全会《决定》所倡导的精神所在。对于类似“扫街”模式的创新,首先是要给予政策层面的呵护,同时还要结合我国正在走向深化的金融制度改革,激励更多的金融机构加入到创新“助微”服务的行列中来。

(一)各种“助微”政策应与金融创新有效对接

基于我国的国情,目前对小微企业予以支持与扶持的“对口”领域与部门不少,例如由科技部门提供的小企业发展专项资金、企业技术创新资金、产业调整和振兴专项资金等,工信部门提供的小企业创新能力建设计划、创办小企业计划、知识产权战略、信息化推进工程等,这些都是国家与各级财政的投入,每年一度国家投入存量盘子不小、年复一年增量幅度也很大,但未能与金融部门的“助微”创新有效结合,从整体上看,效率不是很高(欧林宏,2008)。特别是这些投入基本上都是采取“撒胡椒面”散点投入方式,加之财政资金的单向无偿投入方式,又缺乏比较有效的绩效考评体系,事实上造成了很多低效投入。如果其间能够与金融“助微”有机结合、优势互补,不仅可以充分发挥财政资金“四两拨千斤”的效应,也会为金融产品与服务创新插上腾飞的翅膀,提供更大的可持续发展动力。

(二)强化小微金融基础设施建设

金融基础设施通常是指金融运行的硬件设施和制度安排,主要包括支付体系、法律环境、公司治理、会计准则、信用环境、金融生态等等。改革开放以来,我国金融基础设施取得了长足的进展,但其发展是极度不均衡的(姜宝泉,刘威岩,2011)。总体上,金融基础设施建设是偏向于大企业、国有企业。例如“托收承付”这种结算方式就是专为大企业设计的,众多小微企业是无法享受到这种金融服务的,因此在完善针对小微企业金融服务的基础设施方面,还有许多工作要做。前面提到武汉农商行利用企业发明专利做质押发放贷款是一项成功的个案。专利是特殊无形资产,金融机构本身通常无法判定其价值,需要有公正第三方评估机构的加入,才能使这些无形资产变为有效的抵押资产。此外,各界一直呼吁的小微企业的应收账款、营运证照、承包经营权等进入金融机构的抵押范围,也需要相关法律制度的配套,第三方评估、公证、登记机构的广泛介入才能成为现实。这些都是属于金融基础设施建设的范畴,为此需要社会各界共同努力,营造出健全的、服务于小微企业的金融基础设施。

(三)加强对小微企业的一揽子服务

小微企业获得金融服务难,表面上体现为小微企业与金融机构、金融市场的关系不融洽,所呈现的是一个金融问题,但其根源是一个社会问题:小微企业自身的治理结构不完善、财务制度不健全、适应市场的能力差、抵御风险能力弱等,这些都是掣肘小微企业获得融资及相关金融服务的内生障碍。为此,愈是市场经济发达的国家,愈是有比较健全发达的小微企业服务计划与服务体系,以帮助小微企业顺利度过最为艰难的萌生期与创业期。美国小企业服务局的成功经验是值得我国借鉴的。小企业服务局不仅仅是一个针对小微企业服务的综合机构,同时还是政策性的金融机构,它可以在为小微企业解决各种技术难题的同时,一并解决小微企业的金融问题。而在我国,针对小微企业的政策性金融服务体系还属空白,这也是今后一个时期金融体制改革必须完善的方面。

(四)培育民营经济自身的金融“助微”服务体系

改革开放以来,民营经济内部也开始发生分化,一方面大量处于起步阶段的小微企业遭遇融资瓶颈的困扰,另一方面,部分“先富起来”的群体越过原始积累阶段之后集聚了数量不菲的货币资金,形成了民营经济内部资本短缺与资本过剩并存的局面。由于过去一段时间我国对民间资本进入金融领域实行较为严格的控制政策,导致这部分相对剩余的资本以“社会游资”的形式呈无序运动状态。因此,进一步降低正规金融领域的准入门槛,允许民营资本发起设立真正意义上的民营银行,也将是缓解中小企业融资难的重要路径。因为民间资本与民营经济是同根之生,具有天然的“亲和力”与相互伴生的结合优势。值得欣慰的是十八届三中全会的决议在允许民间资本发起设立中小型银行等金融机构方面有了更为明确的政策导向,这一决策思路变化将为小微企业融资难问题的解决起到更有效的清障作用。

[1]李日新. 资源整合视角下的小微企业融资创新研究[J].当代经济管理,2012(8):85-88

[2]张玉. 小微企业与银行信贷关系的博弈策略探析[J].金融监管研究.2012(4):90-102

[3]李青原,陈晓,王勇海. 产品市场竞争、资产专用性与资本结构[J].金融研究,2007(4):100-114

[4]诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社:2008:20-35

[5]莫顿,博迪.金融学(中文版)[M].北京:中国人民大学出版社2000:23-30.

[6]Stiglitz.Joseph E & Weiss. Andrew. 1985,Credit Rationing in Markets with Imperfect Information[J]. American Economic Review. Vol.77,228-231.

[7]Arthur, W.B.,1989. Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events [J].Economic Journal. 99: 116-131.

[8]Hellma.金融约束:一个新的分析框架[M].北京:中国经济出版社.1998:23-55

[9]杨洋等. 小微金融的“扫街”式服务[N].金融时报, 2013-9-2(001)

[10]郑欣荣等. 一项发明专利换来一亿元贷款[N].长江日报, 2011-9-7(006)

[11]欧林宏.财政效率及我国财政体制改革问题研究[J].经济学动态,2008(4):66-69

[12]姜宝泉,刘威岩.金融基础设施建设的着力点J].中国金融,2011(8):89-90

The Practical Exploration of “Assistant”Credit Mode of Vulnerable SMEs

WANG Gui-tang SHI Jing-wen DONG Wei-wei

since the policy of reforming and opening, the small and micro enterprises, as the main forces of china's private economy, have developed rapidly and strongly propelled the economic development.However, the financing diff culty, which is due to the institutional defect, is still restricting the improvements of SMEs. Fortunately, it has been found that the “assistant” credit model which is proposed by the urban commercial banks is effective for solving the f nancing problems.

Private Economy; SMEs Financial Service

F830

A

1009 - 3109(2014)03-0036-06

(责任编辑:安立环)

王桂堂,男,汉族,博士,河南财经政法大学金融学院副院长,副教授。

石婧雯,女,汉族,河南财经政法大学研究生。

董薇薇,女,汉族,河南财经政法大学研究生。