战争阴霾下重庆市民日常生活掠影

丁英顺

1937年7月,抗日战争全面爆发,国民政府于是年11月正式迁抵重庆,重庆成为战时大后方的核心区域。随着战争的进行和人口的内迁,战时重庆的社会问题如住房紧张、交通拥挤、物价上涨、百货匮乏等不断呈现,为当地市民的日常生活烙上了深刻的战争印记。另一方面,外来人口的大量涌入也给重庆城市生活带来了现代文明的时尚气息,促进了市民生活的衣食住行乃至风俗观念的革新,加速了东西部思想文化的交融。

战争笼罩下的艰辛生活

以重庆为中心的大后方虽没有正面战场上的血腥与惨烈,但始终笼罩于战争阴霾下。

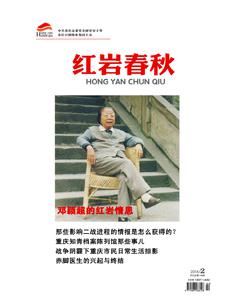

国民政府迁渝后,陪都重庆日益成为敌军轰炸的重点。每当日机临近,警报“红球”随之挂起,市民们纷纷避走它处,由此形成了大后方独特的“跑警报”生活。“红球”警报是战时重庆的特定产物,在敌机的狂轰滥炸下,空袭警报经常无法用电,防空人员遂采取高处悬挂红球示警。挂一个表示预行警报,再串一个即为警报,此时居民要急行入壕钻洞,当串第三个就是紧急警报,路上行人不准再走动。红球台分设于市郊和市内制高点,市内如小什字的美丰银行顶楼、纯阳洞、李园、虎头岩等处,至今重庆还留有“红球坝”地名,可见影响之深。

一些市民回忆,警报出现后,市民们不得不中止日常的工作或学习,四处逃逸,“有的乘轮渡木船、过南岸上山躲避,或顺流东下,到溉澜溪等地躲避;陆上出口,只有一条沿嘉陵江西行的公路,小轿车、客车、人力车挤在一块各奔生路,顿时车水马龙、人喊马叫川流不息”。有时,甚至一天要跑二三次警报。

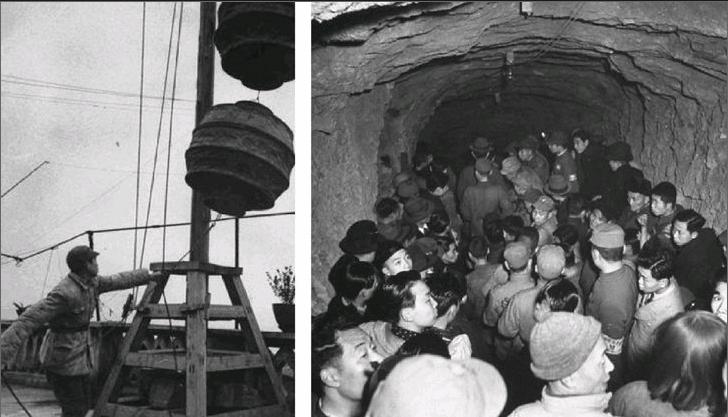

防空洞是重庆市民躲避日机轰炸的避难所,却有高低贵贱之分。政府高官显贵专用的防空洞设备先进、清洁卫生、安全舒适;一般百姓的防空洞则陈设简陋、油灯照明,无通风设施,且洞内潮湿肮脏、空气浑浊,人多了就难以呼吸。对此,有过亲身经历的陈未云深有体会:进入十八梯的防空洞后,“漆黑一片,里面早已坐满人。宪兵拉着我向里面硬挤,踏在别人身上,两边的人把我推来推去,最后跌坐在人堆之中,那滋味可想而知。一小时后出洞,阳光刺目,好一阵才能适应。”即便是这样的防空洞也经常人满为患。1941年6月5日深夜,在日机的突袭下,仅能容纳四五千人的较场口防空隧道挤进了1万余人。粗陋的设计与管理,造成数千市民在极度拥挤与缺氧中伤亡,酿成了震惊中外的重庆较场口防空大隧道惨案(又名“六五惨案”),给山城留下了永久的伤痛。

据不完全统计,1937年重庆市人口仅为47万,1943年激增至88万多,到1944年猛增至103万。大量的人口涌入本来就地窄山多的重庆,造成市内的住房拥挤不堪,物资储备日益匮乏,居民生活苦不堪言。在日机的狂轰滥炸下,重庆的大批民房惨遭焚毁。为了纾解住房紧张,重庆建造了大量的捆绑式简易工棚。这类寮屋简陋阴暗,质量低劣,几乎一推就倒;若遇日机轰炸更是顷刻崩毁,以致流离失所的人们连茅棚都没有,只能“天空就是屋顶”。物价飞涨最为市民头痛,八年抗战,重庆的物价是一日一价,日增月涨。老舍后来著书回忆道,“从二十九年(1940年)起,大家开始感受到生活的压迫。四川的东西不再便宜了,而是一涨就涨一倍的天天往上涨。我只好穿着斯文扫地的衣服了。我的香烟由使馆降为小大英,降为刀牌,降为船牌,再降为四川土产的卷烟——也可美其名曰雪茄。别的日用品及饮食也都随着香烟而降格。”不少罹灾之民,终日饥肠辘辘,民不聊生。迫于生计,灾民创制“八宝粥”维持生命。所谓“八宝粥”,无非是米糠掺杂砂子、稗子、稻壳等杂物。总之,在战时重庆,普通民众生活困窘不堪。

困苦生活中也有时尚追求

但同时,因东南沿海各阶层人群如潮水般涌至大后方,也给陪都重庆注入了时尚气息,市民的日常生活为之一变。

山城服饰悄然革新。重庆莅居巴蜀崇山峻岭中,交通不便,信息闭塞。市民多遵循陈习,服饰沿袭清末民初旧装。男士内穿短褂,外罩右襟长衫,下着长裤,颜色尚蓝、青、灰三色调;未婚女子多蓄长辫,扎红绳;已婚女子则挽发髻,佩耳坠,戴玉镯,遗存有白布包头之风俗。重庆成为陪都后,市民服饰随之革新。高绍聪在《重庆琐记》中描述,“此地人士多喜穿短服,中上级之外,均长年赤脚草鞋;有的虽为宾客,上身衣冠如士子,其长衫马褂帽顶,而足下仍穿草鞋。学校学生(小学)赤脚并不伤雅,士兵未见穿袜,女人绝无高跟皮鞋及烫发等恶习,金兰布衫可谓全体一律。迄至战事起后,苏浙人士居多,摹仿时髦者始成为上海化。”外来人口的迁入,尤其是江浙移民的新潮时尚给山城增添了绚丽多姿的色彩,重庆市民莫不效仿。男子渐祛长袍马褂,穿上了时兴的中山装与西服,戴起了礼帽。女性服饰花样繁多,大多装扮沪式改良旗袍,佩戴戒指,着皮鞋长袜、理齐耳短发,并抹口红、涂香脂、烫卷发,各种时髦装扮层出不穷。

此时,餐饮业日臻兴旺。大量外埠人口涌入重庆后,给山城的传统餐饮业带来了新的气息。著名小说家张恨水对此深有感触,“渝市大小吃食馆本极多,几为五步一楼,十步一阁。客民麋集之后,平津京苏广东菜馆,如春笋怒放,愈觉触目皆是。大批北味最盛行,粤味次之,京苏馆又居其次。”全国各式风味沓至山城,打破了战前单一的饮食结构。即便是最普通的市民,除了火锅外,还能买到“福建味的鱼羹、广东的点心、湖南辣子鸡、北京烤鸭”等风味佳肴。此外,西式的餐馆、咖啡厅也迅速发展。抗战初期,重庆的西餐馆只有5家,到1943年已增至30余家。在饮食习惯方面,重庆市民由以往一天两顿干饭(即上午十点为吃“上午”,下午四点为吃“下午”,有时夜间十点再吃“宵夜”)渐演变为一干二稀,并用笼屉蒸饭改为饭锅煮饭,当地人称之为“随水干”。

住房建筑方面,重庆传统民居大抵以土木瓦房结构为主,最富特色的莫过于建在山坡上的吊脚楼。何为吊脚楼?张恨水先生有一番惟妙惟肖的描述:“吊楼之形,外看如屋,惟仅半面有基,勉强立平地。其后半栋,则伸诸崖外。崖下立巨竹,依石坡上下,倚斜以为柱。在屋后视之,俨然一楼也。”传统吊脚楼不能满足外埠寓居者的安全与审美需要,于是各种款式新颖、装潢别样的楼房继踵而出,使重庆的城市面貌焕然一新。时人将重庆与香港、上海等大城市相比较,有人赞叹道:“她正和香港一样,纤回的马路和高矗的洋房,都是建筑在山顶上,只是富丽堂皇不及香港罢了……重庆真是一个大上海的缩影。”

重庆是久负盛名的山城,城区傍山而立,依山而建,地势高低不平,却错落有致。但交通发展难度颇大。传统的运输工具有川式的滑竿、轿子、板车、独轮车、人力车、马车、小木船等。当地人将人力车的车夫、抬轿子的滑竿师傅,及拉船的纤夫统称为“棒棒军”;外国记者不太明晓这个称呼,唤其为“Coolie”,类似中文“苦力”的发音。最为艰辛的是沿江纤夫,据时人回忆,1938年他们一家乘坐小木船从宜昌逆水前往重庆,“想要一条小木船逆水而行,通常需要20个纤夫,把几十米长的绳子绑在腰间,个个佝偻着背,缓慢挪动。”国民政府迁都重庆后,山城的街头出现了许多私人小汽车,江上也响起了的小火轮的汽笛声,重庆的交通运输较战前有了较大改善。1940年的公共汽车由1933年的1辆,增加至99辆,行车线路也由一路增加到三路,还开通了缆车线路,极大地方便了人们的出行。

市民习俗也有改观。外埠人口迁抵重庆,全国各地操着不同方言的人们涌入大后方,促使了不同区域间的文化交流。原来操着一口川渝方言的山城市民,也日渐学起“国语”,掀起了 “国语运动”。同时,蓄养婢女、收养童养媳等陋习悄然沉寂。既往不少市民随地吐痰或便溺的陋习,也随着文明风尚的宣传与教育而得到了很大改变。

战时重庆的婚俗观念也日渐趋新,越来越多的年轻人崇尚恋爱自由、婚姻自主,并逐渐放弃了传统的结婚仪式,采用新式婚礼或集团婚礼。从1936年3月至1949年9月,重庆市共举办过50多次集团婚礼。起初,市民对此采取观望的态度,头两届只有9对和5对新人参加,可到了1949年元旦,共有91对新人参加集团婚礼。更为特别的是,在重庆北碚民众会场经常举办周末演出会,时常在戏剧高潮时插入一段结婚典礼,使整个戏剧舞台瞬间变成结婚会场,这种节俭而热闹的婚庆方式,深受当地市民欢迎。过去,囿于陈俗所限,人们羞于离婚。这时,缘于战争的影响,夫妻分居两地,许多眷侣不得不选择离婚。1944年在重庆出版的《中央日报》广告版上就刊载过一则离婚启示,两人因长期异地分居,公开协议离婚,毫不避讳。

战时文娱生活依然多彩

即便终日笼罩于战争阴霾中,重庆市民在空暇之余依旧热衷于泡茶馆、郊外出游、观影剧、看书报的闲适生活。“听到警报就赶快跑进防空洞;警报消除,人们就跑回家,把房子修修补补,该工作的继续工作,该读书的继续读书。”这是一种生活习惯,更是一种生活态度。

“泡茶馆、摆龙门阵”本是巴蜀民众传统的休闲方式,茶馆也是人们消遣娱乐的场所。山城市民,无论男女老少,皆爱躺在帆布椅上,悠然自若地喝着茶,看看报,或是摆龙门阵。不少店家将茶馆开设在防空洞内,冬暖夏凉,听书品茗,好不热闹。战时,国民政府对各公众场所实施限制管理措施,“茶馆”自然成为各阶层人们休闲的最佳去处,亦成为上至各党派设台演讲,同业公会倡论决议,社会大佬公决纠纷,下至贩夫走卒闲聊,学生们畅谈心声的重要场所。

重庆枕山带水,独特的地质环境造就了奇峰异石,名胜风景数不甚数。寓居重庆的外省人,无不对重庆的山水流连忘返,赞誉有加。沈弢在《忆重庆》一文中描述,“渡长江是南岸的风景区,走远点有南温泉,花溪,虎啸口,仙女洞等名胜;沿嘉陵江有土湾瓷器口等近邻小镇;以及文化区的沙坪坝和以温泉著称的北碚。不论你喜欢走陆路或水路,你到处可赏心悦目地浏览风景,山和水。”沈弢还特意推荐了三个最佳游览地,分别是中央公园、南山公园、黄山公园。

抗战时期,全国的新闻机构、文化团体西迁重庆,各地的知名教授、学者、作家、诗人、艺术家麇集山城,使重庆的文化事业蓬勃兴起,读书看报、观戏看剧成为市民战时休闲的重要方式。此时重庆的书店如雨后春笋般涌现出来,自南京迁抵至渝的中央书店、拔提书店、正中书店、军用书店,上海在渝开设的生活书店、上海杂志公司等分号,从汉口分来的新生书店、华中图书公司等,纷纷聚集重庆。据统计,至抗战胜利前夕,重庆有大小书店共计184家,深受市民喜爱的书报有《抗战》、《新华日报》、《群众》、《解放》、《全民周刊》、《世界知识》、《文摘旬刊》等。

抗战时期,重庆除本地川剧团外,还聚集了京剧厉家班赵剧团(赵如泉、赵君玉)、山东班(王雨生)以及上海歌舞团等艺术团体。这一时期的话剧更是发展到一个高峰。每逢9月,重庆就会迎来雾季艺术节,话剧天天演出,场场爆满。1941年,观音岩抗建堂剧场上演了郭沫若的历史剧《棠棣之花》。从11月20日上演至26日,引发了山城轰动。12月16日至19日再次公演,共计演出24场,观众人数多达15000人,可谓盛况空前。翌年,《屈原》历史剧在渝公演,许多市民彻夜通宵排队买票,不少人冒雨前去观演。抗战时期,重庆4个雾季共上演了242出话剧,极大丰富了大后方市民的文化生活,激发了市民的抗战热情。

除了传统的娱乐方式外,一些时髦的西式娱乐,也逐渐在山城流行开来,诸如溜冰、摸彩票等。那时,滑冰场一般都位于公园内,门票低廉。一到周末,许多年轻人就自带溜冰鞋,围聚在滑冰场上嬉笑打闹。彩票最早于19世纪中叶传入中国,其“以微资攫获巨款”的特点及操作方式的公开,对广大市民颇具吸引力。1941年在重庆实验剧场的中央储蓄会有奖储蓄卷第一期开奖,热闹非凡。

(作者单位:重庆红岩革命历史博物馆。图片来源:作者提供)

(责任编辑:吴佳佳)