二甲双胍和格列吡嗪治疗2型糖尿病效果的比较性研究

张春梅

吉林省白城市医院,吉林白城 137000

二甲双胍和格列吡嗪治疗2型糖尿病效果的比较性研究

张春梅

吉林省白城市医院,吉林白城 137000

目的探讨比较二甲双胍和格列吡嗪治疗2型糖尿病效果差异是否具有统计学意义。方法将2013年1月—6月该院收治的100例2型糖尿病患者随机分成两组各50例,在基础治疗相同的前提下,分别应用二甲双胍(二甲双胍组)和格列吡嗪(格列吡嗪组)进行治疗,以空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白和三酰甘油为观察指标,比较两种治疗方法治疗前后相应指标是否有差异。结果治疗前两组患者的空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油之间的差异均无统计学意义(P>0.05),治疗后较治疗前上述指标的差异均具有统计学意义(P<0.05),但两组患者治疗后相应指标的差异无统计学意义(P>0.05)。结论二甲双胍和格列吡嗪用于治疗2型糖尿病时,与治疗前比较空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油均显著下降,且治疗后平均值相同,疗效均较为满意,值得临床推广使用。

二甲双胍;格列吡嗪;2型糖尿病;疗效比较

2型糖尿病的人群发病率和患病率水平较高,是一种严重影响人类健康的慢性非传染性全身疾病[1],如果没有得到积极的综合治疗,会并发各种急慢性并发症,严重者可致死亡。二甲双胍和格列吡嗪是治疗2型糖尿病常用的药物,临床疗效较为可靠。为更好地使患者得到有效治疗,帮助病人选择适合的药物,为探讨比较二甲双胍和格列吡嗪治疗2型糖尿病效果差异是否具有统计学意义。笔者将2013年1月—6月该院收治的100例2型糖尿病患者随机分成两组,分别给予二甲双胍和格列吡嗪治疗,以比较两者之间的疗效是否相同。结果表明两者的疗效均较为满意,值得临床推广应用。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的符合1999年世界卫生组织诊断标准的100例2型糖尿病患者为研究对象。患者中,男性67例,女性33例;年龄介于35~65岁之间,平均(中位)年龄为50岁。按照随机化原则将患者分为2组,两组患者的性别构成、平均年龄、合并症构成、治疗前空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白和三酰甘油检测值之间的差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

两组患者均给予积极的饮食治疗、运动疗法等非药物治疗,在此基础上分别给予二甲双胍和格列吡嗪治疗。

二甲双胍组于晚餐后口服0.5 g二甲双胍,根据患者血糖变化情况合理调整药物用量,日最大剂量在1.5 g以下[2]。

格列吡嗪组于餐前5~10 min口服格列吡嗪,起始治疗剂量为2.5~5.0 mg/d,根据患者血糖变化情况合理调整药物用量,日最高剂量在15 mg以下[3]。

1.3 观察指标

观察指标包括空腹血糖(mmol/L)、餐后血糖(mmol/L)、糖化血红蛋白(%)和三酰甘油(mmol/L)。

1.4 统计方法

空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白和三酰甘油以(均数±标准差)表示,以t检验比较分析两组患者治疗前后的差异。

2 结果

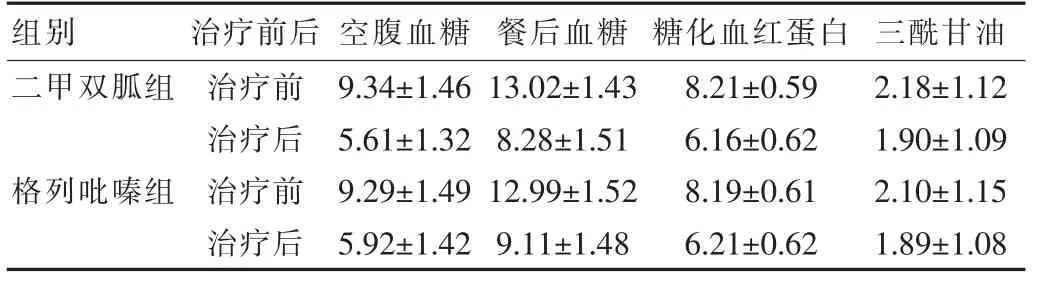

两组患者治疗前后空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油的变化情况见表1。假设检验表明,治疗前两组患者的空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油之间的差异均无统计学意义(P>0.05),治疗后较治疗前上述指标的差异均具有统计学意义(P<0.05),但两组患者治疗后相应指标的差异无统计学意义(P>0.05),各组比较时的统计量略。

表1 两组患者治疗前后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油变化情况(±s)

表1 两组患者治疗前后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油变化情况(±s)

组别治疗前后空腹血糖餐后血糖糖化血红蛋白三酰甘油二甲双胍组格列吡嗪组治疗前治疗后治疗前治疗后9.34±1.46 5.61±1.32 9.29±1.49 5.92±1.42 13.02±1.43 8.28±1.51 12.99±1.52 9.11±1.48 8.21±0.59 6.16±0.62 8.19±0.61 6.21±0.62 2.18±1.12 1.90±1.09 2.10±1.15 1.89±1.08

3 讨论

格列吡嗪是第二代磺脲类降糖药[4],可以有效促进胰岛β细胞尤其是葡萄糖刺激的胰岛素β细胞分泌胰岛素;能增强胰岛素作用,有效降低血糖浓度和糖化血红蛋白;可改善高脂血症,降低甘油三酯和胆固醇水平,提高高密度脂蛋白胆固醇在总胆固醇中比例;能抑制血小板聚集和促进纤维蛋白溶解,可能有一定防治血管病变的作用适用于通过单纯的饮食、运动控制效果不理想的2型糖尿病患者。

二甲双胍为双胍类口服降血糖药,不通过刺激胰岛素分泌,通过增加周围组织糖的无氧酵解而增加糖的利用;抑制肝糖元异生,由于减少糖元异生引起继发基础血糖减低而降低基础肝糖输出;通过增加胰岛素与胰岛素受体的结合,增加胰岛素对血糖的清除作用,由于胰岛素抵抗是NIDDM的特点,本品通过增加胰岛素受体数量减少者的受体结合点和增加低亲和性的结合点的数量从而改善NIDDM病人对胰岛素的敏感性。

该文研究发现,治疗前两组患者的空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油之间的差异均无统计学意义(P>0.05),治疗后较治疗前上述指标的差异均具有统计学意义(P<0.05),但两组患者治疗后相应指标的差异无统计学意义(P>0.05)。可见,两种药物在治疗2型糖尿病时的疗效均较为满意。

综上所述,二甲双胍和格列吡嗪用于治疗2型糖尿病时,空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、三酰甘油均显著下降,且治疗后平均值相同,疗效均较为满意,值得临床推广使用。

[1]沈寒蕾,谭晓丹,赖战峰,等.2型糖尿病患者二甲双胍与格列吡嗪联合治疗后IL-6的变化[J].广西医科大学学报,2011,28(6):873-874.

[2]苏晓飞,马建华,孙睿,等.二甲双胍格列吡嗪复方制剂对2型糖尿病患者B细胞功能的影响[J].医学研究生学报,2010,23(11):1160-1163.

[3]李永国,曾姣娥,宁尚侠.二甲双胍格列吡嗪片治疗2型糖尿病的临床观察[J].中外医学研究,2010,8(23):22-23.

[4]郑继海,张强,张清贵.格列吡嗪联合二甲双胍治疗2型糖尿病的疗效观察[J].中国现代药物应用,2010,4(21):120-121.

R587

A

1672-4062(2014)06(b)-0013-01

2014-03-17)

张春梅(1962-),女,吉林白城人,专科,副主任医师,主要从事医疗管理和内科疾病诊治工作。