解形意之困

郑工

刘振夏

中国美术家协会会员,中国画学会理事。九届、十届全国政协委员。

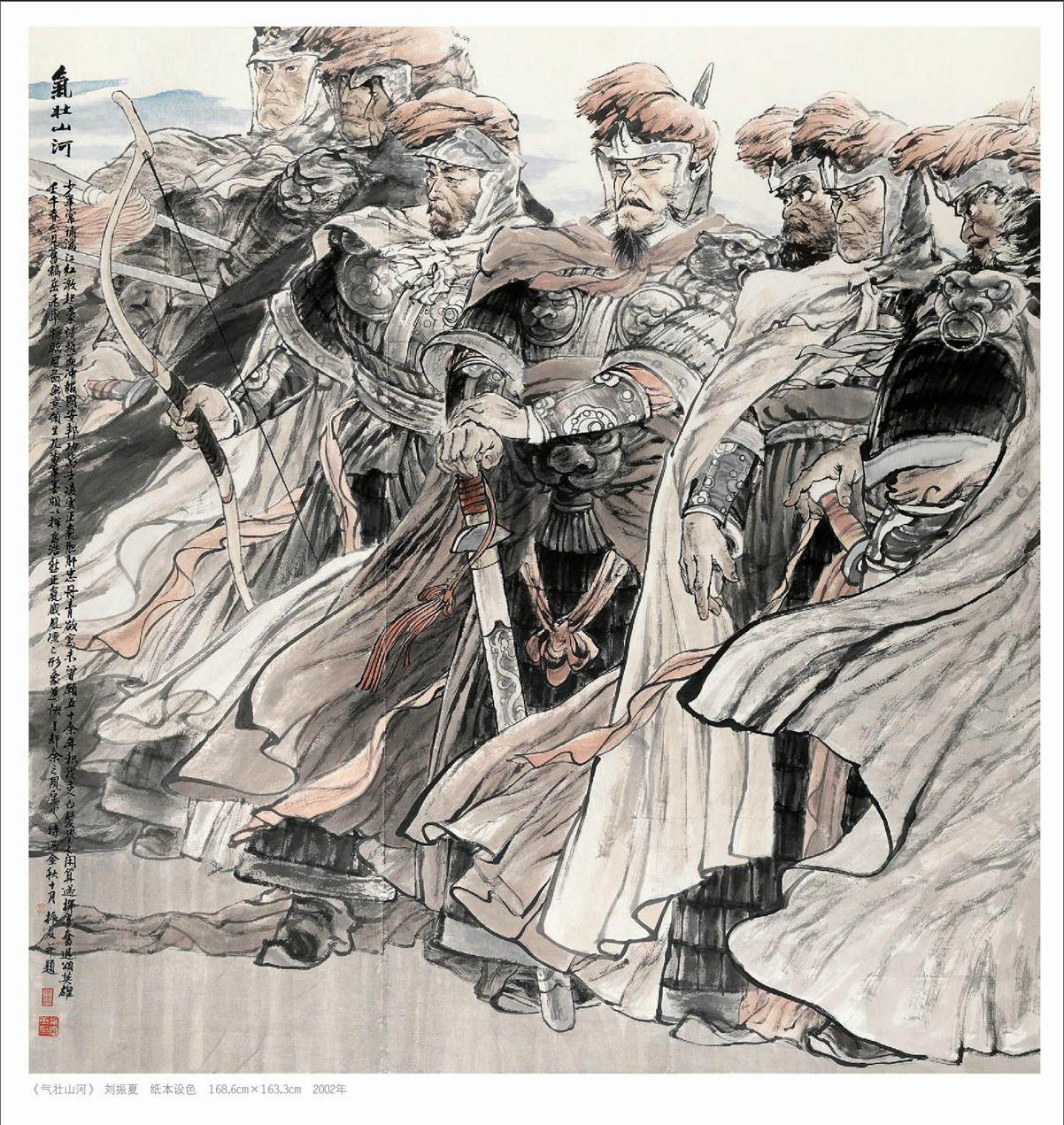

1941年生,苏州人。1962年毕业于苏州工艺美术专科学校。1981年至1982年先后在苏州、上海举办个人画展。为了追求中国水墨人物画的艺术新高度,远离名利。沉寂30年后复出,2011年入选首届杭州中国画双年展。2012年在中国美术馆举办“寂寞修正果——刘振夏水墨人物画展”。著有《情画未了》、《刘振夏人物画集》、《刘振夏水墨人物画集》等。

未见刘振夏,就听孙克先生说,发现刘振夏是当代中国画坛的一大奇迹。在讯息十分发达的当代社会,何以还用“发现”二字?可这些年我确实未曾听说过刘振夏,而他也在沉寂近三十年后复出画坛,在中国美术馆办展,引起批评界的极大反响。见了刘振夏的画,果然令人惊讶,再而让我反思:当代美术批评界为什么关注刘振夏,其意义何在?我以为,正在于刘振夏让批评家乃至美术史家们从当代的话语迷雾中重新面对中国画的发展现实,思考中国画的现代问题。可这现代问题的核心是什么?就是刘振夏孜孜以求的人物造型与传统笔墨的关系,他将二者在形式语言层面上融会贯通了。简而言之,即解形意之困。

就问题本身而言,在中国画学界一直存在着两个基本向度:一是以造型的生动风格改造传统的程式化风格,或者说,引入西画的写实性素描及相关的色彩表现观念破解中国画既有的笔墨系统及相关的经验网络;二是从中国画的笔墨特性出发转而接受西画的造型理念与空间认知方式,改变原有程式化的心理定势,重新阐释“气韵生动”与“骨法用笔”的基本原理。徐悲鸿在20世纪中国画现代变革问题上的历史意义,正在于同时开启了这两个向度,并影响了20世纪30年代至70年代中国人物画发展的历史进程,其间出现了蒋兆和、黄胄、杨之光、刘文西、周思聪、方增先等人。在70年代之后,又出现了一批探索者,如吴山明、冯远、刘国辉以及刘振夏。应该说,他们与徐悲鸿这一体系有联系,但又有所推进,即强调了中国画的笔墨特性,在上述的第二向度上发展了现代写意人物画,且以浙江美术学院(今中国美术学院)为中心,形成学术界称之为“新浙派”的学术群体。刘振夏虽因个人原因未曾入学浙江美术学院,错过了直接师从方增先的机会,可他始终未曾中断与这一群体的学术联系,而这种游离的方式也铸就了他的艺术个性。更重要的,是刘振夏这三十年的绘画实践,触及了现代写意人物画的深度表现,并以其造型的生动性,解决了长期难以化解的笔墨程式问题,又关注笔墨的书写性,将西画的那套造型理念蕴含在笔墨之中,见笔见形,唯气韵之所求。

西画讲究造型,构成意识明确,故绘画中的空间呈现便极为有序。这种秩序感既受制于客观物象的内在结构,也受制于主观知识的学理逻辑,而这些,都是隐藏在秩序背后的东西。秩序,与结构性的东西有着必然的联系,似乎总是静态的,可其中也蕴含着节奏、韵律等动态性的东西。在西式的人物素描训练中,总是从静态的瞬间描绘入手,以求较为深入地了解对象的形体结构,甚至为了这“深入”不惜延长时间,将一段又一段的时间都叠合在这一“瞬间”中,使“瞬间”性的内容都集中到有关空间结构的秩序框架中。而对于中国画家,即操持笔墨在宣纸上作画的画家,却没有让你能不断反复探讨及修改的时间与空间,也没有太多的画面空间保留那些修改的痕迹,从而难以使种种痕迹相互印证补充进而丰富图像的空间结构。笔墨在宣纸上必须一次性完成,即便反复,不是修改只是补充,对于讲究造型问题的现代中国画画家,这便是难题所在。刘振夏的画,其笔墨虽是一次完成,但却是一次次地叠加,每一笔都有其位置,也都有其道理,且相互补充印证,与对象的结构关系融合在一起。与20世纪五六十年代的学院画家最大的不同,就是他不是用水墨画素描,没有那么多的皴擦与渲染,而是用“写”的方式,勾画涂绘,见笔见墨。他与黄胄一样,是用速写的方式解决笔墨问题,但在绘画意识及用笔方式上却不尽相同。黄胄的画多用复线画轮廓,而刘振夏的画多用单线霸定轮廓,提按转折,浓淡干湿,多有变化,且用其他笔线继续深入到结构内部。令人惊异的是,他的笔墨节奏,完全对象化了,又为个人的主观情绪所控制,形的意象性特征融化在线的组织形态中,并通过笔墨充分调动人的深层知觉,进入自由的表达。隐约间,我们似乎在各种因素相互交换的综合状态中获得一种整体景观,从而回到自我的心灵。

刘国辉说,“刘振夏在素描和造型的训练上是下过功夫的,在形象的塑造和描绘中显示了他很强的能力,但是,这种能力的介入需要复杂的机制转换和衔接,这里‘夹生‘排异‘不伦不类是常有的,甚至,在很有成就的画家那里,也还会常常露出尴尬来。”刘振夏不仅没有那份尴尬,而且还将“高超的素描本领和西方绘画的艺术修养,都了无声息地隐匿在纯正的中国式的笔线墨韵后面。”(《重温记忆中的那份精彩》)

刘振夏如何做到这一点?或者说,刘振夏绘画笔墨的历史意义何在?我注意到一个时间点,即1978年。那年恢复高考,美术院校也逐渐恢复“文革”前的基础教学,开始重视素描练习,尤其注重室内的长期作业,同时,“文革”后期在美术院校教学中极为重视的速写练习,却逐渐地淡去。这两个“逐渐”直接的后果是什么?即在九十年代中国画坛显露出来的图像化创作倾向。人物形象刻画的愈加细致深入,造型能力愈来愈强,许多画家放弃了写意而专注于工笔人物画,因为工笔画容易接受西画的造型观念及结构性的表达,不易“夹生”,也不“排异”,甚至在解决造型问题的同时也解决了色彩的吸收问题,形成新一轮的国画改造运动,出现了不少康有为所期待的“郎世宁式”的新中国画作品及其画家。当然,这不是理论家的作用,而是时代风尚使然,特别是在图像泛滥的当代,人们有着一种必然的视觉要求,喜欢观看图像,从图像中追索意义,而忘记了心灵的感动。那么,1978年对刘振夏意味着什么?因为那一年,他放弃了重新进入美术院校攻读研究生的机会,或者说,他没有受到这新一轮的国画改造运动的影响,而是继续强化自己的户外速写能力,直接面对对象,强调现场与直观,强调瞬间性与绘画性。刘振夏早在1962年就毕业于苏州工艺美校,素描基础很好,造型能力很强。毕业后,与当时大多数中国画家一样,都很重视到现实生活中画速写,一则增强现实感受力,二则直接服务于创作,将素描练习中对结构问题的理解通过速写的方式,与中国画的笔墨相结合,形成一种新的表现样式。应该说,这是20世纪六七十年代的流行样式,是新中国最初三十年国画改造运动的结果,对21世纪的中国画,也可称之为“新传统”,出现了一批代表性作品及具有影响力的画家(“新浙派”便是这“新传统”的代表)。在这一批画家中,刘振夏属于后起之秀,这时期的代表作有《根森》(1979年)、《渔婆》(1980年)。而讨论刘振夏的当代意义正是在《渔婆》之后,他沉寂了,不再参展,拒绝进入市场,而浸润在传统中,潜心思考中国画在新时期的发展问题,关注“造型笔墨”之后的笔墨自主性。他没有像美术院校的某些画家那样回到素描,追求深入的刻画,而是继续不断地画速写,继续在速写中感受生活,继续探讨造型与笔墨之间的关系,同时着重解决绘画的生动性问题,也解决笔墨的表现性问题。这看似逆潮流而动,实际上却将自己推入到一个历史性的发展阶段,成为中国画“新传统”在21世纪的代表人物。因为就在2000年,刘振夏的笔墨趣味突然一变,画出了《草圣张旭》;接着,2001年,又有《小憩》、《河南来苏的打工青年》及《醉花阴》等作品。之后,这类绘画的笔墨益发生动,亦益加老辣,每隔一年或两三年,总有精品力作出现。如《渔家的宠物》(2002年)、《山沟沟里果儿红》(2003年)、《沉默的渔人》(2004年)、《凉山晓色》(2006年)、《骑驴上北京》(2006年)、《阳澄湖畔牧鹅人》(2007年)、《陕北牧人》(2008年)与《街头蛇舞》(2008年),直至2011年的《寒山拾得》,其笔墨表现可谓出神入化,达到一个前所未有的新境界。endprint

刘振夏绘画形象的生动性,与速写分不开,而其笔墨的生动性,也与速写分不开。在西方绘画传统中,速写只是一种预备性的方法或途径,但在中国画“新传统”形成与发展过程中,却成为触动笔墨变革的必不可少因素。也许我们很少会问及其原因,故而也就容易忽略其学理性。在刘振夏的绘画中,这一问题被突显出来,使我们对中国画笔墨的现代性有了更深入的思考,也对刘振夏绘画的历史性有了更贴近的追问。对此,我们不能简单地理解为“速写水墨”这一公式,从而停留在外部形式的对应上,而应将速写与传统笔墨精神联系起来。譬如,笔墨中的“简逸”与速写中的“松动”,都是形式内涵的一种品质,而且二者都存在着一种瞬间性,即在一刹那经由下意识的动作将自我心境披露出来,但那动作又是有控制的,在所有的“迹象”中把握着一种生气,那生气决定着绘画品质。就关系而言,速写要预先解决不少问题,如对象的形体结构、动态特征等,但最重要的还是捕捉那些转瞬即逝的东西,那些与形若即若离的东西,如气,如神,如意味,如意趣。与素描相比,速写更需要概括的能力,而从速写性线条到中国画笔墨,还需要一种手感与心性的把握。如果笔墨顺从速写成为其终端形式或落实形态,那么变动的似乎只是线的形式问题,其实不然。当硬笔线条转换为软笔线条时,人们的注意力也发生变化,即从对象形体的表达(准确性)转移到线条本身的意趣(生动性),由有意形式(conscious form)转向无意形式(unconscious form),进而寻求表现主体的精神面貌。中国画传统笔墨通常都在有意与无意之间转换,在某种预设形式与随机性的效果之间转换,最后,往往服从于自我无意识的内驱力,并将这些隐藏在材料的物质特性及其肌理中,形成能被反复阅读的“笔墨”。刘振夏绘画的生动性,不仅在于人物形象的动态与表情,也不仅仅是那些纵横恣意的笔墨线条,更在于其精神表达,如古人所言,得意忘筌者是也。那意,是借助形通过特殊的气、韵、味散发出来的,如逸气、神韵、趣味。

很奇怪,刘振夏的笔墨成熟了,却没有被程式化。别人无法复制或再现他的笔墨,因为他的笔墨是灵动的,不在于外部的形式构成。所以,他没有固定不变的画法,没有套路,与清初的“四王”不同,却与八大的笔墨精神相接近,与吴昌硕“画气不画形”的说法也相通。刘振夏的画,气之厚实醇和,全都依赖于笔墨,而笔墨也就有了一种承载,画家主体的人格风范,藉此得以表出。清代的石涛说:“笔墨当随时代”(《大涤子题画诗跋》),此话原义早已被改写,不再成为厚古薄今的说辞,而是强调笔墨的当下性意义,强调变化与创新,甚而强调个体的天性与禀赋,即“风范气候,极参神”(谢赫《古画品录》)。个体性的风采,一方面映照着他的时代,另一方面又说明他在时代中的地位与作用。刘振夏的意笔人物画,正是在这个意义上实现了他数十年来不懈的追求。刘振夏没有脱离现代中国画写实的“新传统”,却在新世纪加强了笔墨与传统的联系,让传统笔墨再次焕发生机。

(郑 工/中国艺术研究院美术研究所副所长)endprint