重大事件舆论引导的中国路径*

——一种基于公众情绪色谱的模型构建

■张结海 吴瑛

重大事件舆论引导的中国路径*

——一种基于公众情绪色谱的模型构建

■张结海 吴瑛

负面社会情绪突出是当下中国的一个显著特征,而以情景危机传播理论(SCCT)为代表的西方经典传播理论在一定程度上忽视了情绪在危机传播中的作用,因而并不完全适合中国的舆论引导实践。本文在分析了我国危机事件中最常见的7种公众情绪特点,及其对个体信息收集与加工、决策、风险偏好、应对策略等影响的基础上,初步构建一个基于公众情绪的舆论引导模型。文章的最后对该模型的适用性和未来研究方向进行了讨论。

舆论引导;危机传播;情绪;社会情绪

一、问题的提出

2014年2月25日,江苏发生了一起病人家属殴打护士事件,和以往同情打人一方不同的是,这次网友齐声谴责的是病人家属——因为出手打人的两位是官员。公众这种不分原委、仅仅依据当事人身份而决定态度的现象折射的是一种广泛而稳定的社会情绪。实际上,国内学者已经形成了这样一种共识:小到网络留言、大到恶性群体性事件,背后都能看到社会情绪的存在。

这就提出了一个十分重要的问题,在重大事件发生之后,我们该怎样针对公众的情绪状况选择传播策略、制订传播方案,才能有效地进行舆论引导?孔德曾经说过,“理性不应该成为情绪的奴隶”,然而现代情绪心理学发现,情绪和理性并不是奴隶和奴隶主的关系,情绪是线索、是动力系统,它对认知过程(信息选择、加工模式、风险偏好等)有着广泛和不可忽视的影响。

从中国的实际情况来看,我们应该注重社会情绪对重大事件舆论传播与舆论引导的研究,因为中国的社会情绪影响更大、范围更广。正是在这样的背景下,本文将首先对国内舆论引导研究作一个简单回顾,并全面梳理西方危机传播理论背景和中国实际的重大差异;之后,对其中几种主要情绪成分进行概括。在此基础上,尝试提出一个基于公众情绪色谱的舆论引导策略模型。

二、国内舆论引导与危机传播研究现状

近年来,随着国内群体性事件频发,舆论引导迅速在传播研究中形成了一个热点。粗略地分,国内危机传播和舆论引导研究大体可以分成两类:第一类,从危机管理、媒体管理视角对舆论引导提出多方位的对策建议。比如,有学者从系统论的角度出发,提出舆论引导应该从宏观、中观和微观三个层面同时着手,主要研究舆论引导的主体、渠道和对象。在此基础上,他们提出一个包括上述各方面的引导系统构想。也有人提出突发事件的舆论引导要从健全完善危机处置入手,这些机制包括事故现场记者管理机制、第一时间新闻发布机制、事故处理中的滚动发布机制、网络管理机制和处理负面报道机制。类似的研究数量庞大,多是提出舆论引导的原则和一些具体的对策建议,比如信息要公开透明、利用意见领袖的引导能力、以及直接的正面引导等等。

第二类研究则试图将西方的危机传播理论应用于中国的实践。比如,有学者采用情景危机传播理论对四川地震、乌坎事件中的中国政府应对策略进行分析。他们提出乌坎事件属于“错误”和“违法”的危机类型,依据情景危机传播理论组织应以“重塑型”策略为主;而四川地震涉及政治、经济和社会方方面面,包含了多种危机类型,应对不能局限一种策略,而是相应地选择从“否认”到“重塑”等多种方案。也有学者利用“毒胶囊”和“瘦肉精”这样的危机事件来探讨形象修复理论在中国企业的危机传播中的应用。

通过梳理,在看到舆论引导研究在中国已经有了长足发展的同时,我们也注意到了其中的不足:第一,研究数量众多,但绝大多数为学理性、思辨性的文章,真正的实证研究比例不高。第二,聚焦传播主体和传播渠道的较多,相对忽视对受众本身的研究。第三,更多地倚重西方的危机传播理论,忽视有中国特色理论的创新。

三、中国国情视角下的西方危机传播理论回顾与批判

西方没有“舆论引导”一词,取而代之,相关研究是在“危机传播”概念下展开的。其中最有影响的理论是Coombs及其同事提出的情景危机传播理论(Situational crisis communication theory,SCCT)①。

SCCT是以归因理论为基础的,该理论认为人们总是在寻找事件发生的原因,尤其是那些产生负面影响的突发事件。根据归因理论,Coombs提出公众对危机事件进行归因主要依据危机事件类型和危机史。危机类型分为受害型、事故型和可预防型,而危机史是指该组织过去是否发生过类似的危机事件以及发生的频率。SCCT总结出三个主要策略(否认型、淡化型和重建型)和一个次要策略(支持型),在此基础上,结合危机事件类型和危机史,SSCT提出了一整套危机反应策略使用的建议。

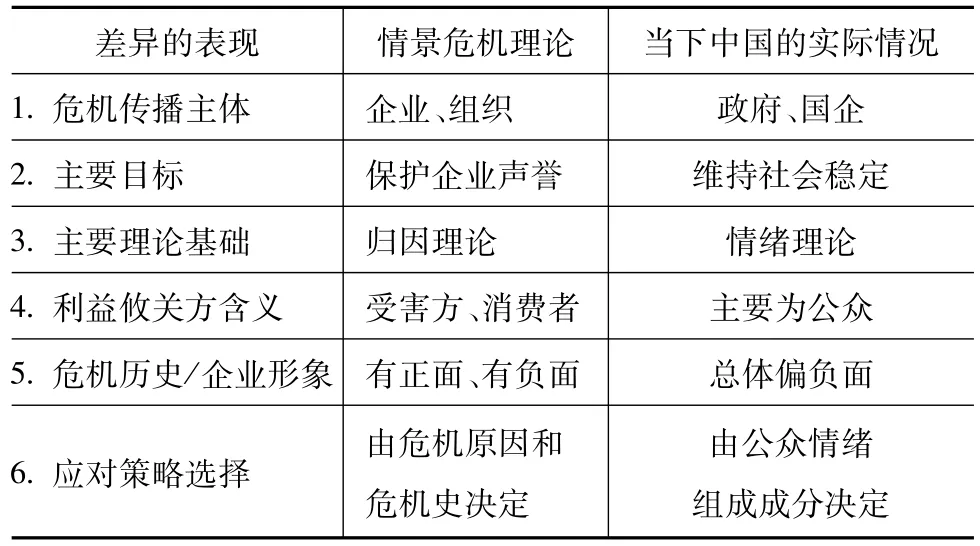

SCCT提出之后,得到了一系列实验研究证据的支持,该理论也逐渐成为风险传播领域中最有影响的理论。然而,我们认为该理论与中国当下的实际有很大的差距,具体表现在如下方面:第一,危机传播主体不同,SCCT及其他西方危机传播理论研究的对象是组织、机构,其中主要是企业;而中国危机传播主体主要是政府,即使有时候一个危机事件是由某个(些)企业直接引起的,但是公众认为真正该为此负责的是政府(如食品、药品安全事故)。第二,传播的目标不同:西方危机传播的主要目标是保护企业的声誉,而中国的舆论引导的主要目标是维持社会稳定。第三,理论基础不同:SCCT是以归因理论为基础,而中国的公众大多认为,原因通常不需要寻找,多半是政府的问题,因此中国的舆论引导理论基础不是归因理论而是情绪理论。第四,危机历史不同:在SCCT中危机历史是一个比较重要的概念,它和危机类型一道决定反应策略的选择。而在中国,由于公众倾向于认为绝大部分危机事件主要责任来自于政府,因此危机历史是偏负面的。第五,利益攸关方的含义不同:SCCT中的利益攸关方主要是危机事件的直接受害者和消费者,而中国的利益攸关方主要是没有直接利益关系的公众。第六,应对危机策略选择的机制不同,SCCT认为危机原因和危机史共同决定应对策略的选择,而我们提出中国的舆论引导策略主要由公众情绪决定(参见表1)。

表1 西方的情景危机传播理论与中国国情差异的比较

总之,基于上述分析,我们认为以SCCT为代表的西方危机传播理论无论研究主体、研究目的、理论基础还是研究对象都和当下的中国实践有很大的差异,这些都呼唤有中国特色的舆论引导理论的构建。

四、危机传播中的主要情绪分析

情绪是一种我们非常熟悉的心理现象。个体在对自身需求预期的基础上,会对客观刺激能否满足自身需要作出某种认知评价,而情绪是这种评价引起的生理、心理和行为上的功能性反应。其中,评价是一个关键过程,情绪评价理论②认为评价分为初级评价和次级评价:初级评价是个体在某一事件发生时立即通过认知活动判断其是否与自己有利害关系,包括目标关联评价、目标一致性评价和自我关联度评价。一旦得到有关系的判断,个体立即对事件是否可以改变和个人改变能力作出估计,这就是次级评价,它包括事件当事人是受责备还是被赞扬(blame or credit)的评价、应对潜力评价和未来预期评价。在次级评价的同时,个体会进行相应的应对活动:如果次级评价事件是可以改变的,个体会采用问题聚焦的应对策略(Problem-focusd coping);相反,如果次级评价认为应激源不可改变,则往往采用情绪聚焦的应对(E-motion-focusd coping)。

Lazarus提出每一种情绪都有一个核心相关主题(core relational theme),如果一个个体感知到某个“人-环境”关系与其中一个核心相关主题匹配,相关的情绪就会被唤醒。研究表明,由于危机事件多是负面事件,因此,在危机传播中涉及最多的受众的个体情绪为四种,依次是愤怒、惊恐、焦虑和悲伤。

(一)愤怒

愤怒的核心相关主题是对“我”及“我的”的贬低或侵犯。当我们认为贬低或侵犯是由于其他人的疏忽甚至故意,我们会感到愤怒。在危机传播背景下,当某个组织或机构对公众或他们的幸福进行了严重的侵犯时公众就会产生愤怒情绪,这时公众的自我卷入是为了维护他们的自身利益或者身份认同。如果公众获悉伤害行为是某个机构的责任,而伤害行为原本可以控制甚至阻止,公众就会进行谴责。研究表明,公众越认为是责任事故就会越愤怒。

(二)悲伤

悲伤的核心相关主题是经历无法挽回的损失。损失可以是确定的、不确定的,或同时包含确定和不确定的损失,因此损失带来的伤害是可以预测和无法避免的。从情绪评价理论视角看,损失首先威胁了个体生存的目标以及多种形式的自我卷入(比如自尊、价值感、理想和幸福等),而损失的无法控制性有时会让他们找不到可以谴责的对象,正如Lazarus指出的那样,悲伤是因为个体意识到损失无可避免而导致的无助感。

(三)惊恐/害怕

惊恐的核心相关主题是面对客观存在的威胁,但威胁具有不确定性。Lazarus特别强调惊恐涉及突然出现的、确实的、迫在眉睫的身体伤害所带来的威胁,因为是突然出现的,不确定性和不可预测性构成了惊恐的特征之一;他同时说明之所以用惊恐而不是害怕这个更通俗的概念,是因为后者的范围太过广泛。Lerner等人③也发现危机可控性和确定性低会导致害怕情绪的出现。在危机传播背景中,当公众无法应对危机带来的损失、无法控制局面或者他们难以预测危机的发展及最终控制,就会出现惊恐或害怕的情绪。

(四)焦虑

Lazarus认为焦虑和惊恐有共同的一面,那就是威胁都具有不确定性的特点,但是焦虑中的不确定性更明显,导致惊恐的威胁是突然出现的,因此个体没有太多时间去反应和应对;而导致焦虑的威胁既可以是象征性的也可能是实实在在的,既可以是短暂的也可以是长期的。焦虑的核心相关主题是不确定的但又是确实存在的威胁。

如果说危机中的个体情绪具有较强的普遍性,那么社会情绪往往带有地域性、时代性的烙印。正如前面指出的那样,今天的中国,社会情绪对公众的反应同样有较大影响,有时候影响甚至超过个体情绪。所谓社会情绪,目前学术界还没有一个统一的定义,我们倾向认为社会情绪是指在一定历史时期内,弥漫在整个社会之中的与社会现状和社会事件相关的主流情绪、或是大部分社会成员共同拥有的情绪状态。

与个体情绪相比,社会情绪具有如下特征:第一,它是由社会因素,包括社会环境、社会制度和社会事件引起的,因此,反过来社会情绪也是针对这些社会因素的。第二,社会情绪的情绪表现形式既有和个体情绪相同的一面(如愤怒),也有相异的一面(如不满情绪),但是,即使是相同的情绪,它产生的原因也是社会因素,而不是个体因素。第三,社会情绪持续时间更长,但更容易启动(prime)。比如,我们都有死亡的恐惧,但是除非处于特殊状况(如处于剧烈颠簸的飞机之上),否则我们很难启动对死亡的恐惧;但是,许多社会事件仅仅通过在媒体上的传播就能引发较强烈的社会情绪。在众多的社会情绪中,本文主要分析不满情绪、怨恨情绪和不信任情绪。

(五)不满

不满的核心相关主题是低于某一个标准或预期,它可以是绝对的比较也可以是相对的比较(相对剥夺感)。正如亚里士多德指出的那样:“有些人看到和他们相等的他人占着便宜,心中就充满了不平情绪,企图同样达到平等的境界。另一些人的确有所优越,看到那些不能和自己相比拟的人们却所得相等,甚至反而更多,也就心中激起了不平情绪。”在危机传播中,以下几类事件最容易引发不满情绪:第一,涉及收入差距、分配不公事件。第二,政府部门长期行政不作为、乱作为。第三,司法不公、特权思想。第四,食品安全、交通安全等各种责任事故。

(六)怨恨

怨恨是不满的发展和延伸,它针对的是个体或群体对导致不满进行归因的对象,有时候它有清晰的指向(某个部门、某个人),不过,作为群体情绪,怨恨的对象往往会泛化为一类人(官二代、富二代),甚至所有人。与愤怒相比,怨恨通常持续时间较长,甚至在某一段时间内似乎已经看不到怨恨,但这只是隐藏较深,实则完全没有消失。

(七)不信任

不信任作为社会情绪主要表现在对政府的不信任,具体而言,不信任表现在以下三个方面:公众对政府行政人员的不信任,公众对政府机构的不信任,公众对政府提供的公共物品的不信任。与之相对应的是,当前我国政府中存在的贪污腐败、行政效率低下、“形象工程”、豆腐渣工程、公共政策执行走样是导致政府信任缺失的主要原因。

五、基于公众情绪色谱的危机传播模型构建

在分析了四种最常见的危机情绪和三种普遍存在的社会情绪之后,我们提出一个基于公众情绪的危机传播模型。众所周知,从时间维度看,危机事件发生后,公众会从大众媒体或非大众媒体获得事件的基本信息(如5W),在一个或长或短的时间之后,事件当事方会对事件原因、处理方案进行发布。

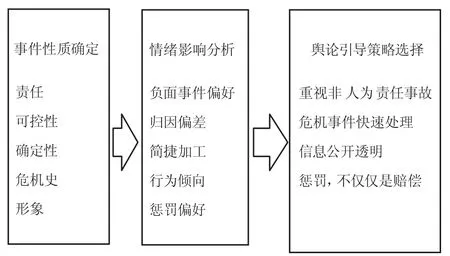

这个过程和情绪的评价过程基本吻合,因此该模型认为,危机事件发生之后,舆论引导的首要任务是确定事件的性质,因为性质不同,它引发的受众情绪反应也不同;但是,该模型也强调受众情绪对事件性质的反向加工,它体现在两个方面:情绪对事件进行选择性注意、甚至受众在情绪驱动下会对事件进行扭曲性加工,两者的相互作用决定着最终的策略选择(见图1)。具体而言,我们将从以下三个方面对该模型进行说明:

图1 基于公众情绪色谱的舆论引导初步模型

(一)事件性质分析

决定事件性质的直接因素有两类:自制的和先赋的,自制因素包括危机事件的责任、危机事件的确定性和可控性;而先赋因素主要指当事方的危机史和形象。在情绪评价理论中,Smith和Ellsworth④认为事件的六个维度会影响情绪,其中三个因素是最重要的维度,分别是确定性、可控性和责任,所谓确定性是指人们对事件发生、发展方向的把握。在危机传播的背景下,确定性可以操作化为危机的可预测性。可控性是指公众相信某一个机构对危机事件后果的控制能力,而责任感就是公众认定某个个人或机构对危机事件应付的责任。

Coombs在经典的SCCT中根据归因理论界定了事件的两个主要因素:危机类型和危机史,危机类型正是根据责任划分为受害者型、意外型和可预防型;同时,如果某机构屡次发生类似危机事件,表明该机构没有为防范危机复发做出应有的努力,会增加公众对危机责任的归因。形象是一个综合因素,它既受责任和危机史的影响,反过来也会强化受众对责任与危机史的感知。

情绪评价理论认为不同性质的事件会引发不同的情绪。通常,愤怒是危机事件中最常见的情绪,这一结果也得到了多项研究的证实。具体而言,愤怒和责任、确定性和可控性呈正相关,同时它与危机史的关系也很紧密,类似事故多次出现会增加愤怒的强度。目前中国出现的事故中,绝大部分是责任事故,同时公众又倾向于认为这些责任事故直接或间接地与政府部门有关系,因此,对于中国的公众而言,愤怒同样是最常见的情绪。自然灾害事故通常具备低责任性、低可控性的特点,如果它同时具备高预测性就会引发悲伤的情绪,反之,如果预测性也很低,就会引发恐惧情绪(如福岛核电站事故),当然非自然灾害的责任事故如果预测性和可控性低同样也会引发恐惧情绪(如各地发生的PX事件)。当低预测性、低可控性事件持续时间较长之后,焦虑情绪开始出现了。

就社会情绪而言,由于它具有稳定性、持续时间长的特点,因而更多地受包括上面讨论过的危机史和形象等因素的影响。其中怨恨的性质和愤怒较为接近,责任感对它构成直接影响,其他的预测性、可控性都会对社会情绪有一种累加的作用。总之,上述分析表明,基于当前中国危机事件性质的特点,我国受众中目前最常出现的情绪是愤怒、焦虑、恐惧、不满、怨恨和不信任。

(二)情绪影响分析

那么,上述这些最常出现的危机情绪对人的心理和行为又有哪些影响呢?我们总结出以下情绪特征:

1.负面事件偏好。情绪一致性理论认为,情绪对随后的感知觉、记忆、学习、信息加工、行为等都有很大的影响,一个基本规律是所谓的“一致性”倾向,比如,处于负面情绪状态的人对负面事件的信息记忆更好。Baumgartner和Wirth⑤的一项实验就表明,在报纸上阅读正面事件的读者对随后新闻中的正面事件记忆更好,相反,在报纸上阅读负面事件的读者对随后新闻中的负面事件记忆更好。Nabi⑥进一步在理论上将一现象称之为“情绪框架”,Choi和Lin⑦的研究支持了这种观点,他们用自然灾害事件作材料,分别采用情绪框架和理性框架报道该事件,结果表明情绪框架使被试有更高的风险知觉、更高的风险发生率判断以及更准确的认知记忆。另外,通过媒体信息,启动诠释基模,并进行选择性注意、选择性理解进行达到选择性记忆。因此,我们有理由推断,在中国社会情绪整体偏负面的情况下,中国的公众表现出一种负面事件偏好的倾向。

2.归因偏向。归因偏向是指公众在为危机事件寻找原因的过程中,出现某种系统的偏向。导致归因偏向的其中一个原因就是情绪,比如,Keltner等人⑧采用一个模糊事件为材料,发现悲伤和愤怒对随后的社会判断存在相反的效应,具体地说,当要求对因果关系进行判断时,与愤怒的人相比,悲伤的人认为情景因素原因更多。类似地,Han等人⑨通过引发受众的不同情绪——也就是悲伤和愤怒——发现悲伤情绪更容易激发情境因素的评价趋势,而愤怒更容易激发个人控制的评价趋势,其结果是,悲伤的人更倾向于将原因归结为环境因素,愤怒的人更容易将原因归结为个人或组织。因此,由于中国当下公众情绪的主要成分是愤怒,公众在危机事件归因时,同样会表现出归因偏向现象,也就是更容易将事件的原因归结为政府、官员和国有企业。毕重增和赵玉芳⑩采用因子“分裂”的方法对民众公共事务归因结构进行分析的结果证明了这一点,他们发现,当只做两种归因时,民众将其归为“官员政府”和“其他”,当增加为三个时,归为“官员”“政府”和“其他”,只有增加到四个因子时,才出现“努力与勤奋”。

3.简捷加工(heuristic processing)。人类对信息加工经常采用简便、快速的方式,这种方式被称为“简捷加工”或者思维定势,与之相对应的是深度的系统加工。Bodenhausen等人(11)发现愤怒(高确定性情绪)会引发简捷加工,而悲伤(低确定性情绪)会引发系统加工。类似地,Tiedens和Linton(12)发现高确定性情绪(如愤怒、幸福)会使个体对随后发生的事件有更高的预测性并导致简捷加工,而低确定性情绪(如悲伤、恐惧和希望)会导致系统加工。Small和Lerner(13)同样发现愤怒和悲伤的上述差异,并且这一差异还导致了公众对相应政策偏好的差异。实际上,国内公众在危机事件中经常表现出强烈的思维定势,《新快报》的“两根穷骨头”事件就是一个典型的例子,事发后绝大部分公众根据思维定势判断曲直是非,站在《新快报》一边。

4.行动倾向。应对策略是情绪评价理论的一个重要概念,早期,Lazarus和Folkman(14)提出两类应对策略:问题聚焦策略和情绪聚焦策略。所谓问题聚焦是指个体试图通过管理或改变环境减轻应激状态,通常包括提出解决问题的方案、评估不同方案的优劣、实施方案等。而情绪聚焦策略主要是重新评估环境刺激、管理应激状态,它包括否认、发泄、寻求社会支持。在传播环境下,Jin将应对策略分为三类:认知应对(理性思考、积极思考、回避、否认)、行为应对(行动、工具性支持)和情绪应对(情感支持、发泄)。研究发现,应对策略主要受确定性和可控性的影响,比如,恐惧——低确定性和低可控性——导致悲观的判断和风险厌恶的选择,比如寻求情感支持、出气;而愤怒——高确定性和高可控性——会导致乐观的风险评估和风险追求选择,比如采取行动、寻求指导。我国频发的群体性事件与上述研究结果相当一致,尤其是无利益相关的泄愤事件,主要原因正是公众长期积累的愤怒、不满情绪的爆发。

5.惩罚偏好。SCCT提出危机事件四大应对策略:否认型、淡化型、重建型和支持型,那么,公众的不同情绪是否影响这些策略的有效性呢?Coombs和Holladay最早指出,公众具有强烈的负面情绪时,危机沟通中更适合采用支持型沟通策略,相反如果责任感较低,应对愤怒也可以使用低支持性策略。Jin对这一问题进行了系统的实验研究,她首先让被试阅读四份危机新闻报道,以便分别引发被试愤怒、悲伤、惊恐和焦虑情绪,然后测量被试对七种策略(攻击指责者、否认、替罪羊、借口、辩解、补偿和道歉)的接受度。结果表明,当被试的情绪为愤怒时,他们更容易接受攻击指责者;而当被试的情绪为悲伤时,他们更容易接受补偿。

(三)舆论引导策略选择

在确立最常出现的危机情绪和社会情绪,以及对这些情绪对公众信息收集、信息加工、归因、应对策略、行为倾向的影响进行分析之后,我们提出一个相应的舆论引导策略选择。该策略强调以下几个方面:

1.重视非人为责任事故。非人为责任事故主要包括自然灾害和波及我国的国外责任事故,一般说来,该类事故由于责任感低,如果其确定性和可控性都比较高,它们原本不太容易引发大的群体性事件,但是,需要注意的是,由于公众存在归因偏向和负面事件偏好,只要这类事故存在较大的生命财产损失,公众就很可能将责任归因为政府部门。以北京大雨和纽约大潮这两个事件为例,客观上,它们都是低概率的自然灾害,纽约大潮导致的人员损失超过北京大雨,但是美国媒体、甚至国际媒体对奥巴马政府的应对赞誉有加;反观北京大雨后的中国舆论,批评、不满是压倒性的声音。

2.危机事件的快速处置。“快报结果,慎报原因”原本是基于危机事件普遍发展规律的一种十分正确应对策略,因为危机事件的结果很快就可以知道,而导致危机事件的原因需要较长时间才能查明。但是,在实际执行的过程中,许多部门将这一原则故意修改为“快报结果、慢报原因”。遗憾的是,这样做他们忽视了公众普遍存在的简捷加工和思维定势,事故一发生,公共就已经得出结论——一定是相关部门的责任。如果故意慢报原因,原本公众都已经忘记的事故,等到第二次慢报原因时,相当于再一次唤醒公众的记忆、强化他们的思维定势和对政府部门的刻板印象。

3.信息公开透明。由于普遍存在的不信任情绪,相关部门在应对危机事件时从一开始就应该针对不信任情绪选择舆论引导策略,“不管你信不信,反正我信”就是罔置不信任情绪应对危机事件失败的典型案例。消除不信任情绪,一个重要策略就是信息公开透明。周克华案由于官方没有公布关键的、比如DNA检测结果,引起了网民的各种猜测;相反,深圳飙车案警方及时公布了所有的录像、照片证据,跑车车主更裸身证明清白,公众很快就相信这起事件中确实不存在“顶包”现象。本文一开头提到的江苏官员“伤害”护士事件监控录像公布后,舆论同样发生了逆转。

4.惩罚,而不仅仅是赔偿。情景危机传播理论提出四种主要应对策略,否认型、淡化型、重建型和支持型,正如前面分析的那样,中国受众普遍存在的愤怒和怨恨情绪,导致他们出现一种惩罚偏好。因此,我们提出,针对重大责任事故,除了赔偿直接受害之外,为了平息公众的负面情绪,惩罚责任人或责任单位是非常必要的。另外,我们还建议慎用低支持性策略,也就是否认和淡化策略,比如,切割策略(“临时工干的”)多次引发舆论的反弹;又比如张艺谋超生事件,张艺谋一开始采用淡化策略,沉默应对,试图淡化公共视线,然而,他忽视了大众的怨恨情绪带来的坚持性,最后付出了天价罚款的同时也严重地损伤了自己的品牌形象。

六、结束语:本模型的适用性和未来研究的方向

处于转型期的中国,社会结构矛盾突出,群体性事件频发,折射出整个社会中弥漫着一种普遍存在的社会情绪。然而,以情景危机传播理论为代表的西方经典传播理论在很大程度上忽视了公众情绪在危机传播策略选择中的作用,因而将西方理论直接应用于当下的中国实践会存在较大的问题。为了弥补这一缺陷,我们首先对危机事件中最常出现的危机情绪和目前普遍存在的社会情绪进行了分析,其中重点介绍了情绪对信息收集和加工、风险偏好、应对策略选择、行为倾向影响的已有研究成果,在此基础上,我们尝试提出一个基于情绪构成的、符合中国实际的舆论引导的模型。

文章的最后我们重点讨论三个问题:第一,模型的适用性。众所周知,危机事件的舆论引导是一个系统工程,显然不是所有的危机事件都适用情绪模型,只有危机后情绪相当强烈、尤其是危机原因又很明确时,情绪模型才具备较强的适用性。同时,舆论导向也不是解决了情绪问题就万事大吉了,情绪模型的重点在于为舆论导向提供情绪共振的“线索”。比如招远血案,网络舆情已经如此汹涌,官方的回应依然模糊、空洞、冷淡,这无异于火上浇油。相反,警方的回复如果能以情绪为导向,表明事发以后我们和广大的网友一样感到愤怒和震惊,因此我们正夜以继日地对案件进行调查,以期尽快查明事件真相、回应网友疑惑。如此回复相信在平抑社会情绪、维护政府形象方面会取得较好效果。

第二,引发情绪的不同原因。愤怒是危机事件中最常见的情绪,但是愤怒产生的事件通常有两大类型:利益相关和非利益相关,因此,国内学者往往区分出利益相关的群体性事件和非利益相关(泄愤型)的群体性事件。还有些群体性事件将真正的利益隐藏在表面的诉求之下,比如宁波镇海方PX群体性事件,表面看起来是一场环保维权运动,起因却是项目所在地村民因对征地补偿方案不满引发的上访。利益引发的愤怒持续时间更长,同时还伴随悲伤和绝望的情绪,正如前面介绍的那样,应对的策略为惩罚加补偿。

第三,未来研究的方向。第一是精细化,不同的情绪、不同的情绪组合需要不同的应对策略。以愤怒为例,单纯的愤怒和愤怒+悲伤、愤怒+恐惧、愤怒+不信任应对的策略也会不同。因此,未来的研究要对情绪类型和情绪组成进一步细化,相应地应对策略也需要细化。第二是过程化,情绪的演变从来不是静态的,因此情绪模型至少包括情绪预测、情绪识别和情绪调控三个阶段,不同阶段情绪所处的生命周期不同,应对策略也会不同。

总之,毋庸讳言,此模型还不成熟,我们斗胆地提出这样一个模型除了讨教于各位同仁之外,主要目的是提出在舆论引导的研究中关注情绪的重要性。未来,我们在丰富这一模型的同时,还将试图用实证研究对该模型进行检验。

注释:

① Coombs,W.T.,Holladay,S.J.Helping crisis managers protect reputational assets:Initial tests of the situational crisis communication theory.Managing Communication Quarterly,2002,12:241-259.

② Lazarus,R.S.Emotion and adaptation.New York:Oxford University Press.1991.

③ Lerner,J.S.,Gonzalez,R.M.,Small,D.A.,&Fischhoff,B.Effects of fear and anger on perceived risks of terrorism:A national field experiment.Psychological Science,2003,14,144-150.

④ Smith,C.A.,&Ellsworth,P.C.Patterns of cognitive appraisal in emotion.Journal of Personality and Social Psychology.1985,48,813-838.

⑤ Baumgartner,S.E.,&Wirth,W.Affective priming during the processing of news articles.Media Psychology,2012,15:1-18.

⑥ Nabi,R.L.Emotion and persuasion:A social cognitive perspective.In D.R.Roskos-Ewoldsen&J.Monahan(Eds.),Social cognition and communication:Theories and methods.Mahwah,NJ:Erlbaum.2007,pp.377-398.

⑦ Choi,Y.,&Lin,Y.Consumer responses to Mattel product recalls posted on online bulletin boards:Exploring two types of emotion.Journal of Public Relations Research,2009,21,198-207.

⑧ Keltner,D.,Ellsworth,P.C.,&Edwards,K.Beyond simple pessimism:Effects of sadness and anger on social perception.Journal of Personality&Social Psychology,1993,64,740-752.

⑨ Han,S.,Lerner,J.S.,&Keltner,D.Feelings and consumer decision making:The appraisal-tendency framework.Journal of Consumer Psychology,2007,17,158-168.

⑩ 毕重增,赵玉芳:《民众社会公共事务的归因结构初探》,中国科技论文在线,2012。

(11)Bodenhausen,G.V.,Sheppard,L.A.,&Kramer,G.P.Negative affect and social judgment:The differential impact of anger and sadness.European Journal of Social Psychology,Special Issue:Affect in Social Judgments and Cognition,1994,24(1),45-62.

(12)Tiedens,L.Z.,&Linton,S.Judgment under emotional certainty and uncertainty:The effects of specific emotions on information processing.Journal of Personality&Social Psychology,2001,81,973-988.

(13)Small,D.A.,&Lerner,J.S.Emotional policy:Personal sadness and anger shape judgments about a welfare case.Political Psychology,2008,29,149-168.

(14)Lazarus,R.S.,&Folkman,S.Stress,appraisal,and coping.New York:Springer.1984.

(作者张结海系上海社会科学院社会学所副研究员;吴瑛系上海外国语大学新闻传播学院副教授)

【责任编辑:张毓强】

*本文系国家民委民族问题研究项目“中国民族问题国际话语权战略研究”(项目编号:2012GM006)和上海市教委科研创新项目“议程与框架:西方舆论中的中国政府官员形象研究”(项目编号:12ZS068)的研究成果。