个体情绪智力与任务绩效:社会网络的视角*

张辉华

(上海对外经贸大学工商管理学院, 上海 201620)

1 引言

情绪智力(Emotional Intelligence, 简称EI)是“驾驭自己和他人的情感情绪, 区分它们之间的差异, 并能使用这些信息指导自己思考和行动的能力” (Salovey & Mayer, 1990), 它是情绪情感相关的能力和个性特质(Goleman, 1995; Bar-On, 2006;Cooper & Sawaf, 1997; Dulewicz, Higgs, & Slaski,2003; Petrides & Furnham, 2001; Boyatzis, 2009)。元分析发现, 情绪智力能预测绩效(Van Rooy & Viswesvaran, 2004; Joseph & Newman, 2010; O’boyle Jr,Humphrey, Pollack, Hawver, & Story, 2011; 张辉华,王辉, 2011)。然而, 对情绪智力以怎样的方式作用于绩效, 以及其发挥作用的条件是什么等问题的研究还很薄弱。尽管近年来部分研究通过构建以变革型领导行为(Hur, van den Berg, & Wilderom, 2011)、群体情绪智力(Koman & Swoff, 2008)、社会网络中心度(Miners, 2008)等为中介变量的模型, 以认知能力(Côté & Miners, 2006)、责任心(Rode et al.,2007)、员工情绪智力(Sy, Tram, & O’Hara, 2006)等为调节变量的模型, 以工作背景和团队有效分别为调节和中介变量的调节性中介模型(Chien Farh, Seo,& Tesluk, 2012), 以及从跨层分析角度(Giardini &Frese, 2008), 探讨了情绪智力与绩效之间更为复杂的关系, 并在某个点上解释了情绪智力的绩效影响过程, 但在系统回答情绪智力作用问题上, 目前尚缺乏有效的研究成果和有力的解释理论, 在研究视角上也缺乏突破。

情绪智力总是在特定情境中发挥作用。根据情境的不同, 可以把情绪智力发挥作用的场合分为两类:一是独处之时, 指没有他人在场的情况下; 二是社会性接触场合, 指与他人乃至大家交往和共事过程中。当前对情绪智力作用问题的研究主要是运用同属一个层次的变量(Côté & Miners, 2006; Rode et al., 2007; Hur et al., 2011), 通过构建含中介变量、调节变量、或调节性中介变量的过程模型等, 以及从跨层分析角度等方式进行的探讨。忽视情绪智力的作用环境, 很少引入并运用社会学、人类学、经济学等跨学科领域相关理论和研究成果, 是当前研究的主要不足。在跨学科基础上发展的社会网络理论和分析方法, 目前正被广泛用于多学科研究,以回答相应领域面临的没有解决的问题(Adler &Kwon, 2002)。然而, 在情绪智力领域, 很少有运用社会网络理论和方法进行研究的成果(Miners, 2008)。本研究基于社会网络视角探讨情绪智力对任务绩效的影响, 通过引入社会网络研究中广泛使用的社会资本概念, 主要回答两个问题:(1)情绪智力通过什么途径作用于任务绩效; (2)什么条件有助于发挥情绪智力的作用。由于社会网络研究需要把行动者置于特定网络范畴进行探讨, 因此研究过程中设计了一个周期为2个多月, 团队规模为3~6人, 需要团队成员通过共同努力才能完成项目任务的模拟网络实验环境, 主要在模拟网络环境下探讨以上问题。相对于大规模的问卷调查方法, 在模拟实验背景下进行研究具有独特优势, 它能更好地探讨变量之间的因果关系, 研究结果具有更高的内部效度,实验者可以对干扰因素进行操控, 并对研究过程进行有效监控。

2 文献综述与研究假设

2.1 社会网络与社会资本

社会网络提供了理解社会结构及其影响的强有力概念(Scott, 1988; Barnes, 1954)。社会网络视角是在跨学科, 包括社会计量学、人类学、结构-功能主义和角色分析等(Mizruchi, 1994; Tichy, Tushman,& Fombrun, 1979; Scott, 1988)基础上建立起来的,通过整合并发展社会网络研究思想而形成的概念框架和分析方法。作为一种概念框架, 社会网络把社会中的行动者或独立实体(可以是个体、群体乃至更大的组织, 如公司、社区和国家)看作是通过一系列关系连接起来的网络, 重点关注这些连接关系所创造的结构, 以及此结构作为背景对嵌入网络中实体行动的影响。作为一种分析方法, 其基本假设是社会关系的结构比起基于单独实体特征更具有解释力, 因此它观察的目标不是实体本身及其特征,而是实体之间的关系及其结构, 其数据分析的重点是关系连接模式(如跟谁交往、向谁寻求社会支持、邻居是谁、人与事件的关联等)。社会网络视角提供了一种理解人类复杂行为的方式(Mitchell, 1974;Galaskiewicz & Wasserman, 1993), 其主要优势是把观察重点转移到更大范围的背景因素, 考虑到社会结构对嵌入其中的独立实体的影响, 它超出了以个体为基础的测量以及把个体当作独立单元进行分析的方法(Galaskiewicz & Wasserman, 1993; Scott,1988)。

社会资本在问题解决、组织运作以及个体成功达到目标、实现自我利益等过程中都起着重要作用(Galaskiewicz & Wasserman, 1993; Coleman, 1988;Granovetter, 1985), 它是社会网络研究中广泛使用的概念。社会资本重点研究社会关系, 主要关注融入社会关系网络中的效用(Kilduff & Brass, 2010)。尽管学术上对社会资本究竟如何定义, 它应该包含哪些内容还存在分歧(Adler & Kwon 2002), 但是对它的认识也取得了一些广义上的共识, 即认为社会资本是有价值的资产, 其价值来自接触到资源, 而这些资源是通过行动者社会关系而产生的(Moran,2005)。本研究以Nahapiet和Ghoshal (1998)对关系性社会资本和结构性社会资本的定义为基础, 主要探讨它们在情绪智力作用于任务绩效过程中扮演的角色。具体而言, 社会资本的关系性维度描述的是“个人之间的关系”, 主要是指彼此之间通过持续的人际交往发展出的各种社会关系(Moran, 2005;Nahapiet & Ghoshal, 1998)。结构性社会资本描述的是人们之间或单元之间“与个人无关”的连接结构,主要指向行动者之间的网络联系是否存在或缺位(Moran, 2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998)。根据聚焦点的不同, 社会资本研究可以区分为个人、家庭、社区乃至国家等多个层次(Nahapiet & Ghoshal,1998; Moran, 2005)。对应于不同的社会资本研究层次, 以上两个维度也有层次上的区别。本研究在个体层面关注关系性社会资本, 在团队层面关注结构性社会资本, 以前者为中介变量, 以后者为跨层调节变量, 分别探讨它们在个体情绪智力影响任务绩效过程中所起的作用。

2.2 关系性社会资本的中介作用

2.2.1 情绪智力与关系性社会资本

目前存在两类典型的情绪智力定义:一是狭义的能力模型, 以Mayer和Salovey等为代表。此类定义认为情绪智力是情绪情感相关的能力, 它主要包含情绪认知、理解、管理以及运用情绪促进思考的能力。二是广义的混合模型, 以Bar-On和Goleman等为代表。这类定义把情绪智力包含的内容还延伸到与情绪情感关联领域的能力及个性特质, 如情绪感染力(Côté & Hideg, 2011)、压力管理、冲动管理、主动性、乐观性、自我激励等。不论哪种类型的情绪智力, 从更宽泛意义上看, 它们都涉及到与情绪情感相关领域的内容, 都是区别于个性和认知能力的变量(Zeidner, Matthews, & Roberts,2004), 对于人类情绪情感相关行为的理解都有促进作用。本研究的情绪智力遵从更宽泛意义上的理解。

关系性社会资本是社会资本的重要维度之一,它强调社会网络的关系特征, 关注“与人有关的方面”, 描述的是行动者之间通过社会交往发展起来的各种关系(Nahapiet & Ghoshal, 1998)。行动者在交往过程中建立起来的相互信任, 社会交换过程中产生的义务和期望, 处于同一组织/集体而产生的身份感与认同感等都是关系的具体表现形式(Moran,2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Kramer, 2006)。社会关系的有无及其强弱程度能反映关系性社会资本的拥有程度。就个体而言, 关系性社会资本主要体现在广度和深度两个方面, 广度主要指关系类型(如朋友关系、邻居关系、同事关系、商业伙伴关系等)及其对应规模, 深度主要指联系的强度, 关系发展程度和关系质量等。本研究中关系性社会资本是个体层面的变量, 重点关注项目团队情境中个体与其他成员的关系及其质量, 在关系类型上是个综合和笼统的概念, 并不指向具体类型。

宽泛意义上的情绪智力虽然也包含驾驭情绪、理解他人以处理和把握好人际关系方面的内容(Bar-On, 2006; Goleman, 1995), 但是以往主要把个体当作独立单元, 把关系管理与人际关系处理看作是个人能力, 很少有研究将情绪智力这方面内容置于社会关系环境中, 探讨它对社会网络的影响。社会网络研究认为, 网络促进或阻碍行动, 它本身并不行动, 网络中资源的动用程度实际上取决于行动者(Burt, Kilduff, & Tasselli, 2013)。情绪智力是行动者的重要特征之一, 它显然也会影响社会网络构建、网络关系演化, 以及网络资源利用。从查阅文献看, 除个别成果在情绪智力与社会网络之间做了连接外(Miners, 2008), 很少有其它研究把它们结合起来。本研究把情绪智力置于更广泛的人际交往环境中, 从发生社会关系的另一方即他人角度, 探讨它对关系性社会资本的影响。

首先, 高情绪智力者更容易让人产生好感。相对而言, 高情绪智力者具有更强的情绪认知与管理能力(Mayer, Roberts, & Barsade, 2008)。以上强项能使他们敏锐感知到他人言行中的情绪信息和线索,有效把握他人深层次的需求, 并在此基础给予满足。当他人因紧张或缺乏自信而不能发挥正常工作水平时, 他们知道怎样让他人放松或重新找回自信。当他人遇到挫折而出现情绪低落或沮丧时, 他们能及时给予鼓励或安慰。人际互动过程中, 高情绪智力者以上行为使其能得到善解人意的称赞, 同时在他人心中留下良好印象。而对于交往对象, 往往会伴随着愉快的交往体验, 由此对高情绪智力者产生好感。

其次, 高情绪智力者更容易获得他人认同。比较而言, 高情绪智力者具有更强的合作性(Goleman,1995, 1998; Goleman, Boyatsiz, & Mccer, 2002)。在团队工作过程中, 他们鼓励团队成员参与, 工作中分享资源和共享信息, 会主动寻求他人对解决问题的建议, 表现出对他人言行的尊重, 为达成共同目标, 即使对方不合作, 也会尝试多次的努力, 以求获得支持。与高情绪智力者表现的典型行为相比,低情绪智力者在工作和生活中经常特立独行, 当意见不被采纳时容易出现抵触情绪, 并伴随着消极怠工, 遇到困难和挫折, 喜欢抱怨和指责。相对于那些平时跟他人就没有太多交流, 工作中表现比较消极, 只知道发牢骚的人, 具有良好合作精神, 并积极为团队付出努力的人更容易获得他人认同。

第三, 高情绪智力者更容易受人尊重。工作和交流过程中, 彼此因看问题的视角、知识背景、价值观, 以及对优先次序的考虑等差异, 总避免不了产生冲突。元分析发现, 高情绪智力者更倾向于采用建设性方式管理冲突(Schlaerth, Ensari, & Christian,2013), 他们在解决问题过程中能有效的区分任务冲突和情绪冲突, 针对发生冲突涉及的问题和行动分歧, 而不是人, 寻求解决措施时照顾并权衡多方的共同感受, 不轻易伤害他人, 从大局和全局考虑以找到冲突双方都接受的立场, 并推动问题解决。人们总是在冲突中学习和成长, 高情绪智力者的以上行为能有效化解团队成员之间的冲突和矛盾, 从而更容易受到尊重。

可见, 高情绪智力者在情绪认知与管理方面的优势, 以及合作性的关系相处模式和建设性的冲突管理方式等, 使其更容易让人产生好感, 被他人认同和受人尊重。关系性社会资本是通过持续多次交往发展起来的, 好感、认同和尊重是关系建立和发展的润滑剂, 它们能促使关系朝高质量的方向发展。因此, 提出假设1:情绪智力正向影响关系性社会资本。

2.2.2 关系性社会资本与任务绩效

社会网络及其特征对行动者产生的积极结果是社会资本研究的主要内容之一(Carpenter, Li, &Jiang, 2012; Adler & Kwon, 2002)。研究表明, 社会资本对职业成功(Seibert, Kraimer, & Liden, 2001),社会地位获取(Lin, 1999), 有效的工作搜索(Bian,1997; Granovetter, 1973), 个体工作绩效(Sparrowe,Liden, Wayne, & Kraimer, 2001), 公司战略联盟形成(Gulati, 1995), 组织产品创新(Tsai & Ghoshal,1998), 地区经济发展(Westlund & Adam, 2010)等都有重要影响。Moran (2005)通过探讨社会资本结构性与关系性维度对不同管理绩效的影响, 指出社会资本有多方面特性, 研究过程中有必要从维度层次区分其各自所起的具体作用。本研究重点探讨关系性社会资本对项目团队中个体任务绩效的影响。

为完成共同目标而组成的项目团队实际上构建了一个社会网络。网络中存在着两类资源(Lin,1999):一是直接资源, 这类资源往往是个人所具备的, 包括个人掌握的项目管理方面的信息, 具备的工作任务相关的知识和技能, 以及给他人提供的支持、鼓励和帮助等。直接资源受自己控制, 个体能够自由使用和分配, 是否提供或奉献出来取决于自己的意愿。二是间接资源, 这类资源附属个人但并不为自己所具备, 主要包括他人所掌握的相关工作经验, 提供解决问题的信息渠道和便利条件, 充当解决问题的联系人等。间接资源实际上掌握在第三方手中, 不受自己控制, 需要通过个人直接或间接联系才能获取。资源获取程度取决于个人是否愿意去动用, 个人与第三方关系的紧密程度, 以及第三方的意愿。通常情况下, 人们倾向于为认识的人、比较熟悉的人或比较亲密的朋友提供直接资源, 而提供的意愿和多少, 会根据双方关系紧密程度而有差异。相对来说, 间接资源则需要更亲近乃至更深度的关系才会提供, 因为这些资源是自己通过长期交往和情感投资而积累起来的, 它们意味着时间和精力付出, 一般情况下个人并不会轻易动用。

在团队项目完成过程中, 个体的任务绩效水平取决于多个方面的影响因素:一是项目管理方面信息的了解。对整个项目背景理解越透彻和深入, 对项目管理进程了解得越全面, 对其他成员工作状态了解得更及时和准确, 越有助于自己制定合理计划,采取相应的行动, 控制工作进度, 做好有效衔接,从而更好地完成本职工作。二是相关知识和技能的掌握。个人任务是整个项目任务分解后需要各成员独立或与其他成员共同完成的工作, 它涉及任务相关的具体知识及其有效运用。相关知识和技能需要个体通过自学、搜索和消化相关资料、观摩、他人传授和带教, 相互学习等方式才能较好地掌握。三是他人的合作、支持和帮助。善于取得他人合作, 能从他人那里快速地了解任务相关的技术知识, 拥有他人解决问题方案的经验, 遇到困难时能得到他人的主动支持和帮助, 无疑对自己工作任务的有效完成起到重要的推动作用。个体有效完成工作所需要的信息、知识、技能、经验、合作、支持和帮助等资源一定程度上掌握在团队其他成员手中。能有效利用和动用项目中其他成员的力量和资源, 得到他人支持和帮助的人, 工作过程中越有可能提出更佳的问题解决方案, 从而表现出更好的绩效水平。

综上可知, 项目团队组成了社会网络, 网络中蕴含着丰富的资源。个体对网络中资源的动用程度取决于与其他行动者的关系紧密程度和关系质量。关系越紧密, 关系质量越好(拥有更多的关系性社会资本)越有助于从网络中获得更多有价值的资源,这些资源最终会促使个体达到更高的绩效水平。由此提出假设2:关系性社会资本正向影响任务绩效。

2.2.3 情绪智力、关系性社会资本和任务绩效

综合假设1和2可知, 情绪智力越高越容易与他人建立良好的关系, 这种关系又促使其能动用关系网络中更多的资源, 资源优势最终将有助于个体更好地完成工作任务。结合已被证实的情绪智力对绩效的预测作用(Van Rooy & Viswesvaran, 2004;Joseph & Newman, 2010; O’boyle Jr et al., 2011; 张辉华, 王辉, 2011), 提出假设3:关系性社会资本是个体情绪智力作用于任务绩效的中介变量。

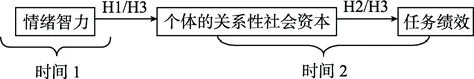

综上所述, 本研究认为团队项目工作背景下,情绪智力、个体的关系性社会资本以及任务绩效之间存在如图1所示的关系。

图1 直接和中介效应假设模型(H3为中介效应)

2.3 结构性社会资本的跨层调节作用

结构性社会资本是社会资本的另一个重要维度, 它对应于社会网络的结构性特征, 描述的是人们之间或单元之间“与个人无关”的连接结构, 主要指向行动者之间的网络联系是否存在或缺位(Moran,2005; Nahapiet & Ghoshal, 1998)。在社会网络研究领域, 有两种取向的分析(Wasserman & Faust, 1994):一是整体网络分析, 它重点研究网络的整体特性,主要关注有明确边界的网络中所有个体; 二是自我中心网络分析, 它重点研究以自我为中心的网络特性, 主要关注自我与所有他人之间的联系和关系。在整体网络分析中, 结构性社会资本反映了所有网络成员整体的连接结构, 常用的衡量指标有网络密度和网络中心势等。在自我中心网络分析中, 结构性社会资本反映了自我在网络中的位置, 常用的衡量指标有网络中心度和网络层级性等(Freeman, 1979;Scott, 2000)。本研究针对过往研究忽略情绪智力发挥作用环境的考虑, 把个体所处社会网络作为行动者活动的背景, 重点考察个体所处网络的整体结构特性对情绪智力与任务绩效之间关系强度的影响。处于同一团队的不同个体构成了一个整体网络, 他们的结构性社会资本是团队成员所共有的。此结构性社会资本以团队为分析单位, 它是团队层次的变量。按照行动者之间联系内容的不同, 社会网络可以分为多种类型, 如咨询网、朋友网和对抗网(Klein,Lim, Saltz, & Mayer, 2004; Sparrowe et al., 2001)。咨询网络是个人之间分享工作相关的信息、帮助和指引等资源的网络类型(Miners, 2008)。本研究主要关注团队中个人之间为了完成共同的项目任务, 是否存在分享工作相关的信息, 提供工作方面的协助和资源等连接, 这种连接与咨询网络的内容相吻合。网络密度能反映连接结构的特点, 本研究用咨询网络密度测量团队的结构性社会资本。

咨询网络密度是指网络中个体为了工作上的问题相互交流和联系的紧密程度(Sparrowe et al.,2001)。高密度咨询网络能带给行动者以下收益:一是更有效地完成工作任务。围绕着共同的目标和任务, 团队成员间分享信息、共享资源、交换知识、相互学习, 这些能为高质量完成任务提供保障。二是深入发展各种关系的机会。工作过程中信息的不断沟通和联系, 有助于团队成员增进相互了解, 保持积极关系, 促进彼此之间的信任, 它们是成员间深度交换资源的前提。高情绪智力者在情绪认知和管理方面的强项, 有助于他们占据网络中心位置(Miners, 2008), 并发展起更高质量的各种关系, 最终能使他们在信息拥有, 资源动用上更具优势, 从而更好地实现个人目标。比较而言, 低密度咨询网络环境下的个体之间缺乏沟通, 信息交换比较零散,相互学习和支持不足, 个体以相对独立的方式开展工作, 团队资源缺乏有效整合。由于工作中很少交往和沟通, 成员之间建立和发展各种关系的机会也相对较少。尽管在此网络情境中, 高情绪智力者同样可以利用其情绪相关能力和特征的优势占领网络中心位置, 并与他人建立和发展各种关系, 但是受到所处环境的限制, 他们很难像在高密度咨询网络环境中个体一样拥有同等程度的信息和资源, 这种信息和资源上的劣势最终导致他们的绩效水平会不如高密度咨询网络中的同类个体。

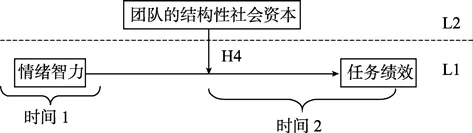

可见, 高密度咨询网络能为网络中的行动者提供更多信息、资源和发展关系的机会, 高情绪智力者善于把它们转换为生产力, 最终促使自己的任务完成得更为出色。由此提出假设4:结构性社会资本(咨询网络密度)跨层正向调节影响个体情绪智力与任务绩效的关系, 咨询网络密度越大个体情绪智力与任务绩效之间的关系越强。图2是本研究的跨层调节效应假设模型。

图2 跨层调节效应假设模型(L1为个体层, L2为团队层)

前期研究发现, 个性不仅与情绪智力存在一定程度的相关(Mayer, Salovey, & Caruso, 2004; Zeidner et al., 2004; Wong & Law, 2002), 而且与工作绩效存在一定的相关(Tett, Jackson, & Rothstein, 1991;Salgado, 1997; Barrick & Mount, 1991), 同时它对社会网络也有一定影响(Burt, Jannotta, & Mahoney,1998; Mehra, Kilduff, & Brass, 2001; Klein et al., 2004;Thompson, 2005)。为揭示研究中各假设所提到变量之间的真实关系, 本研究在假设验证过程中对它进行控制。

3 研究方法

3.1 样本

样本来自于上海某高校5个班级的学生, 其中四个班级为本科生(大三学生), 一个班级为硕士研究生(研一学生)。210位学生被随机分到规模为3~6人的46个团队, 团队平均规模为4.57人。被试的年龄均值为21.45岁, 最大年龄为25岁, 最小年龄为19岁。其中, 男性占23.9%, 女性占76.1%。

3.2 测量工具

情绪智力。采用Wong和Law (2002)的量表测量情绪智力。此量表是在狭义的能力模型定义基础上开发的, 它包括4个维度, 分别为情绪自我评估、他人情绪评估、情绪使用和情绪调控, 共16个条目。测量时从“非常不同意”到“非常同意”, 采用5点量表。本研究中以上各维度的信度分别为0.78、0.88、0.84和0.86, 量表的整体信度为0.85。

关系性社会资本。社会网络中不同成员的关系及其质量都有所差异。就个体而言, 这种与不同成员的关系质量也会影响到其对团队整体关系质量的感知。当个体感知到他与整个团队中其他成员关系都较好时, 他对团队整体关系质量感知也会较好。可见, 对团队整体关系质量的感知实际上能从侧面反映个体与团队中其他成员的关系质量。信任是衡量关系质量的重要指标(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995)。本研究采用Simons和Peterson (2000)用过的组内信任量表测量个体的关系性社会资本(因为不同个体对组内信任的感知会存在差异, 这种差异在某种程度上体现了个体的关系性社会资本)。此量表用5个条目(如每个团队成员都表现出绝对真诚, 我们都确信彼此间完全信任对方等)反映团队成员之间的关系质量。测量时从“绝不”到“总是”, 采用7点量表。本研究中此量表的整体信度为0.87。

结构性社会资本。用咨询网络密度来衡量结构性社会资本。计算时首先算出给定团队内, 某人被别人寻求建议(入度, in-degree)连线数, 然后再计算网络成员间实际线数(两点间连线)之和除以网络理想状态下最大线数之和的比例(Scott, 2000;Wasserman & Faust, 1994)。本研究中每个被试要对所在小组的其他成员就“这门课程学习过程中, 你会向他寻求建议吗”进行作答, 答案分为“是”和“否”两个选项, 回答“是”表示连线存在, 回答“否”表示连线不存在(Klein et al., 2004; Miners, 2008),然后确定此团队的入度总数, 最终把实际的入度总数除以理想的入度总数得出比值, 此值就是咨询网络密度值, 数值越大表示密度越大。

任务绩效。采用Lam, Chen和Schaubrocck(2002)用过的量表测量任务绩效。此量表共3个条目, 分别为“这个人非常有能力、这个人非常有效地完成他的任务、这个人能把任务完成得很好”。测量时从“非常不同意”到“非常同意”, 采用5点量表。任务绩效以互评方式实现, 每个成员的得分都是组内其他成员评分的平均。组内成员对任务绩效的评价具有较强的一致性(平均r

= 0.90), 本研究中量表的整体信度为0.93。个性。运用国际性格题库(IPIP)测量个性(Goldberg, 1992)。完整的IPIP包括50个条目(http://ipip.ori.org/New_IPIP-50-item-scale.htm), 用于测量五个维度的个性, 分别为外向性、宜人性、经验开放性、责任心和情绪稳定性, 每个维度用10个条目测量。本研究从每个维度中选取4个条目, 共20个条目测量个性。测量时从“非常不准确”到“非常准确”,采用5点量表。以上各维度的信度分别为0.78、0.68、0.81、0.72和0.80。

3.3 研究程序

项目背景和角色要求。所有被试要求以团队形式完成一个人才测评项目, 模拟用人单位进行一次校园招聘。此项目是根据《人才测评》课程要求设计的, 课程最终成绩的60%取决于项目活动过程及总体效果。在整个活动中, 每个被试都需要扮演两个角色:一是作为团队成员, 与队友一起策划、组织并实施项目; 二是扮演校园招聘的候选人, 制作真实简历, 并选择性的投递简历(对个人最低投递数量做了要求), 同时接受测评。每个角色完成质量都对应一定的课程考核分值。在综合考虑多种因素后, 包括小群体研究中认为比较合适的团队规模(Hackman & Vidmar, 1970; Wheelan, 2009), 形成社会网络关系对人数的最低要求, 以及项目本身对团队规模的要求等, 本研究把项目团队的人数控制在3~6人之间。

项目时间安排和实施过程。项目实施伴随着课程学习的整个过程, 课程实际授课周期为16周左右, 每周2节课(共90 min)。课程整个安排分两阶段:第一阶段历时5~6周, 以教师讲授为主。主讲老师就本门课程相关理论、人才测评方法进行讲解,并以真实案例展示一个完整人才测评项目需要做哪些工作, 如何去开展。同时, 在课堂上还以学生为被测评对象, 对招聘过程中常用的人才测评手段,包括行为面试、情景挑战、无领导小组讨论等进行演练。此阶段结束前对被试进行随机分组(由老师根据花名册, 按照学号先后进行随机分组)。第二阶段历时9~11周, 以学生项目实施为主。项目实施具体分三个主要环节, 包括项目准备、实施和总结汇报。其中, 准备环节2~3周时间, 包括制定招聘总体计划, 确定招聘目标岗位, 设定岗位评估模型,制定测评技术方案, 准备测试题及评估表等招聘相关资料。实施环节3~4周时间, 主要按照准备环节的技术方案实施测评, 包括发布招聘信息、收集和筛选简历、通知面试、组织面试、考官评分等。总结汇报环节3~4周时间, 包括被试测评成绩讨论和汇总, 出具测评报告, 项目总结及汇报(要求每组以ppt形式在课堂上做20~30 min时间总结汇报),提交最终报告。在第二阶段, 除了学生活动之外,教师在每个关键节点实施控制, 要求各团队按计划提交阶段性的成果, 对存在的问题进行适当指导,以此保障项目能够按照进度顺利开展, 并达到课程目标要求。因为项目在课程学习过程中实施会受班级规模大小, 课程性质(包括必修课和选修课两类)及学期中法定假日等因素影响, 因而导致在时间安排上不同班级会有细微不同。

数据收集及可靠性保证。数据收集分两次而且都是在课堂时间完成的, 两次数据收集的时间相隔2个月左右。第一次是在被试随机分组后, 项目正式开始前, 采用自我报告的方式, 主要填写背景信息、情绪智力和个性问卷。第二次是在课程结束时,主要对关系性社会资本, 咨询网络密度及任务绩效进行评价。前一个指标采取自我报告的方式, 后两个指标采用互评方式评估(每个成员需对项目团队内除自己外的所有成员按照相关问题进行打分)。项目特点和工作量(项目团队除了课堂时间还需要在课后进行大量的工作), 迫使项目团队成员只有通过合理分工, 充分的互动与团结协作才能顺利完成整个任务。相应考核机制的设计则保证了被试有足够的动力从事项目活动。以上整个过程为研究数据的可靠性提供了保障, 它既保证了团队内部网络关系的形成, 也使得团队成员在互评时有充分的信息。

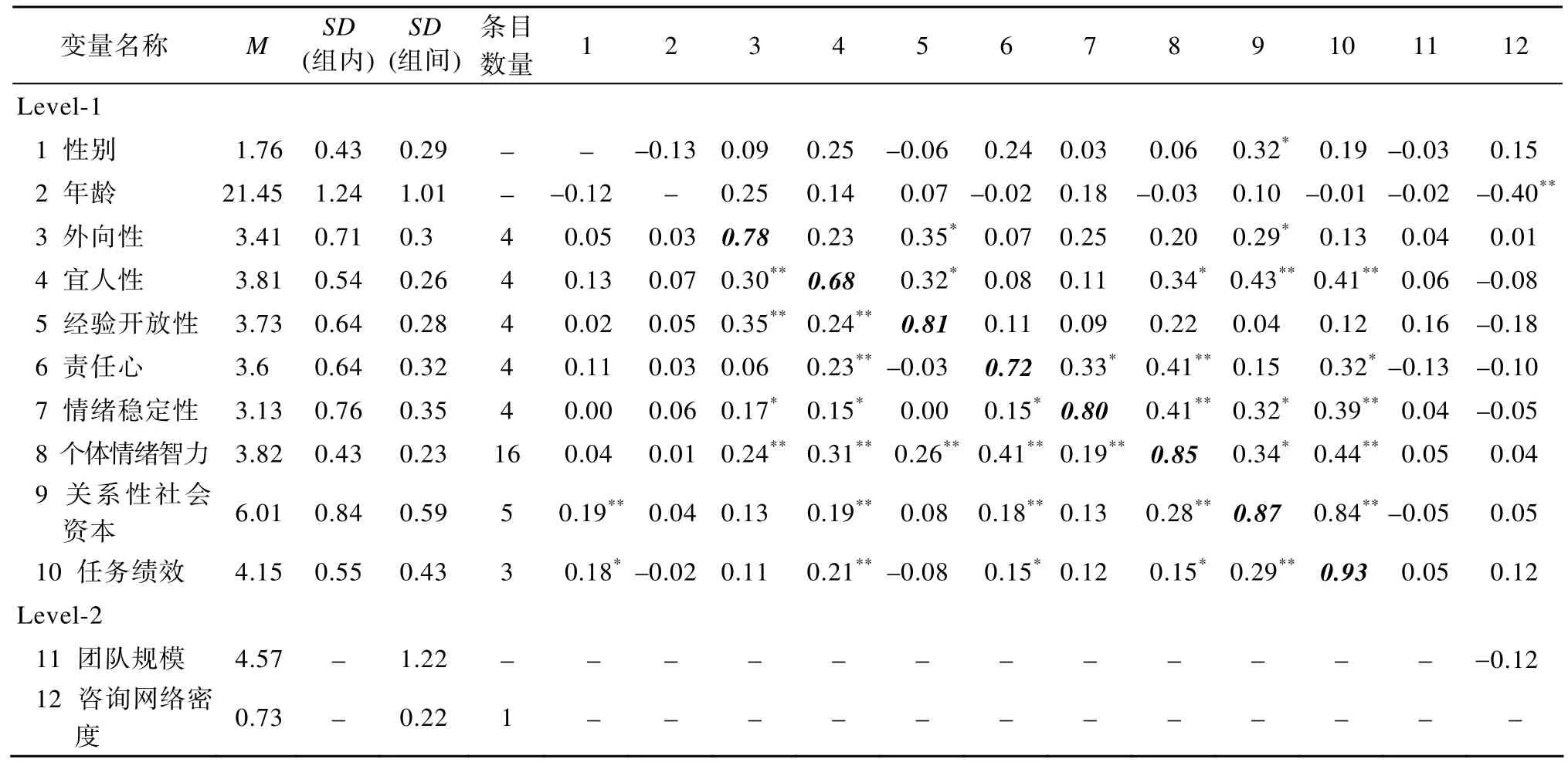

表1 各变量的平均值、标准差和相关系数

3.4 统计分析

主要运用的统计分析软件包括SPSS 19.0,Mplus 6.11以及Pajek (主要用于团队咨询网络密度的计算)等。分析方法包括描述性统计分析、相关分析、验证性因素分析、社会网络分析、多元回归分析和层次线性分析等。

4 研究结果

4.1 初始分析

为检验研究中主要变量的结构效度, 运用Mplus 6.11软件在条目层次对11个维度的模型(5个个性维度、4个情绪智力维度、关系性社会资本和任务绩效, 共44个条目)做了验证性因素分析。分析结果显示, χ(847) = 1311.49, χ/df

= 1.55, RMSEA =0.05, CFI = 0.89, 因素负载在0.24~0.96之间, 且都在0.01水平上达到显著。结果表明, 本研究的各测量变量具有较好的结构效度。本研究中各量表的信度除个别外也都达到了心理测量学的要求(见表1)。从信效度检验结果看, 本研究各测量工具收集的数据有较强的可靠性。表1是本研究主要变量的相关系数及描述性统计结果。从结果看, 情绪智力与关系性社会资本存在相关(r

= 0.28,p

< 0.01), 关系性社会资本与任务绩效存在相关(r

= 0.29,p

< 0.01), 情绪智力与任务绩效也存在相关(r

= 0.15,p

< 0.05)。它们为假设验证提供了初步支持。4.2 假设检验

4.2.1 主效应和中介效应检验

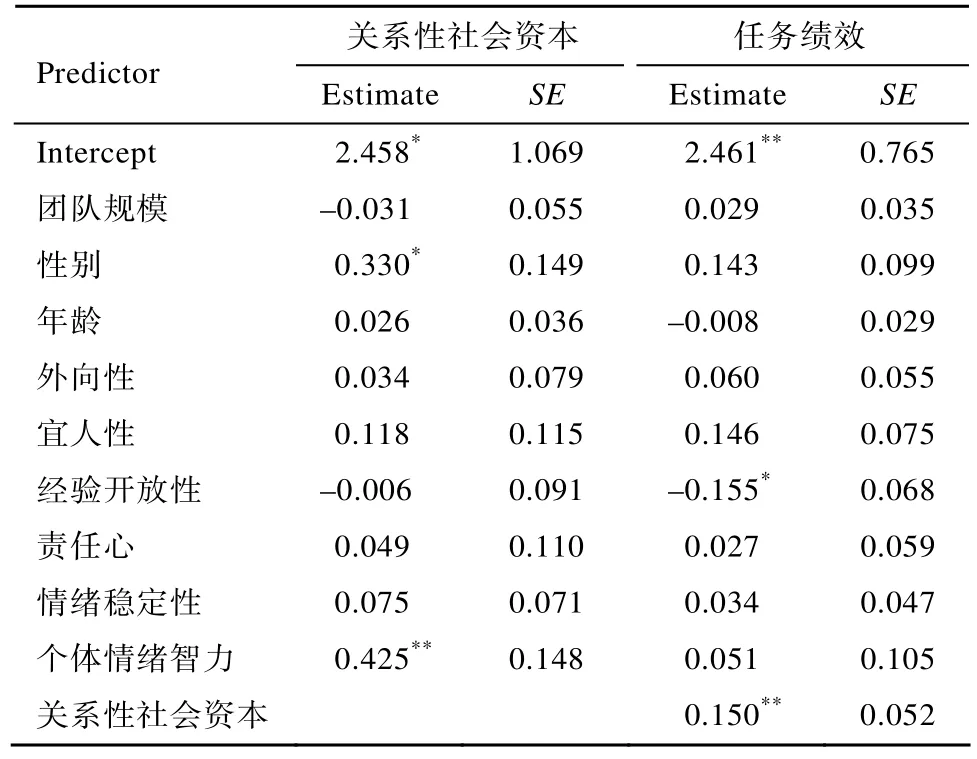

运用Mplus 6.11软件检验假设1~3。表2是假设1和2检验时输出的未标准化系数结果。从结果看, 在控制团队规模、性别、年龄和个性等变量后, 情绪智力与关系性社会资本显著相关(β

= 0.43,p

<0.

01), 关系性社会资本与任务绩效也显著相关(β

=0.15,p <

0.05)。结果表明, 情绪智力越高越能够建立起更好的关系质量, 关系质量越好越有助于取得更好的任务绩效, 假设1和2都得到验证。

表2 主效应检验的非标准化系数结果(n = 210)

假设3运用Monte Carlo simulation procedure进行检验(Bauer, Preacher, & Gil, 2006), 因为此程序能够克服间接效应取样分布的非对称特征的问题(Preacher, Zyphur, & Zhang, 2010; 叶宝娟, 温忠麟, 2013)。统计分析输出结果显示(运用Monte Carlo replications抽样5000次), 在控制团队规模、性别、年龄和个性等变量后, 情绪智力通过关系性社会资本作用于任务绩效的间接效应值为0.06 (SE

=0.03,p

< 0.05), 95%水平上的置信区间CI

为(0.02,0.14), 不包含0, 说明中介效应显著。结果表明, 情绪智力对任务绩效的影响是通过关系性社会资本的中介作用实现的, 假设3得到验证。4.2.2 跨层调节效应检验

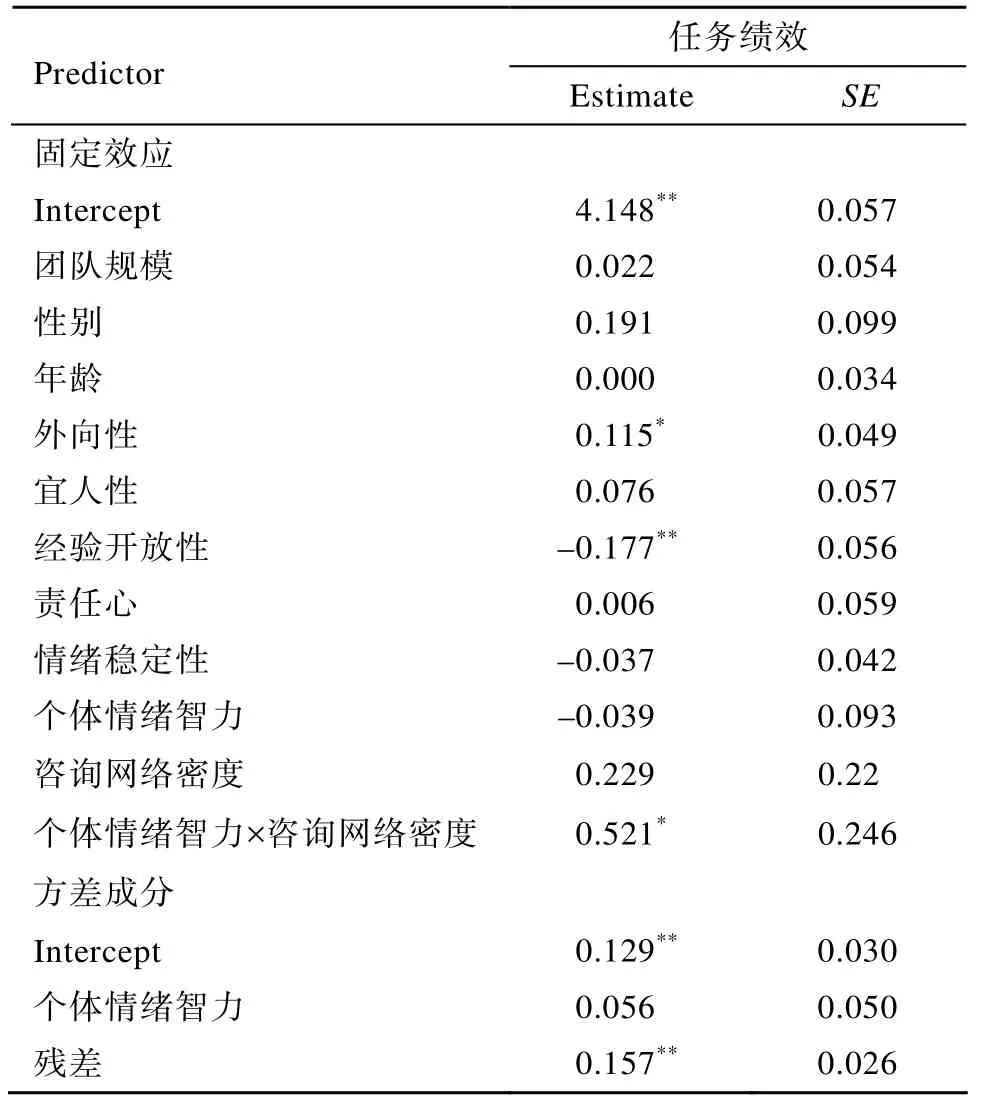

因为研究中数据有嵌套的特点, 因此运用Mplus6.11进行多层模型分析以检验假设4。为便于解释结果, 组内平均个体情绪智力以获得个体层面情绪智力与任务绩效之间关系的无偏估计(Enders &Tofighi, 2007; Hofmann & Gavin, 1998; Shi, Johnson,Liu, & Wang, 2013)。具体在统计分析过程中, 在层1控制个性、性别和年龄, 层2控制团队规模。层1的控制变量(性别、年龄、个性)进行组内平均, 层2的变量(团队规模和咨询网络密度)进行组间平均。表3是非标准化系数估计结果。从统计分析结果看, 咨询网络密度对随机斜率(个体情绪智力预测任务绩效)的影响显著(γ

= 0.52,p

< 0.05), 假设4得到验证。

表3 跨层调节模型分析的非标准化系数结果

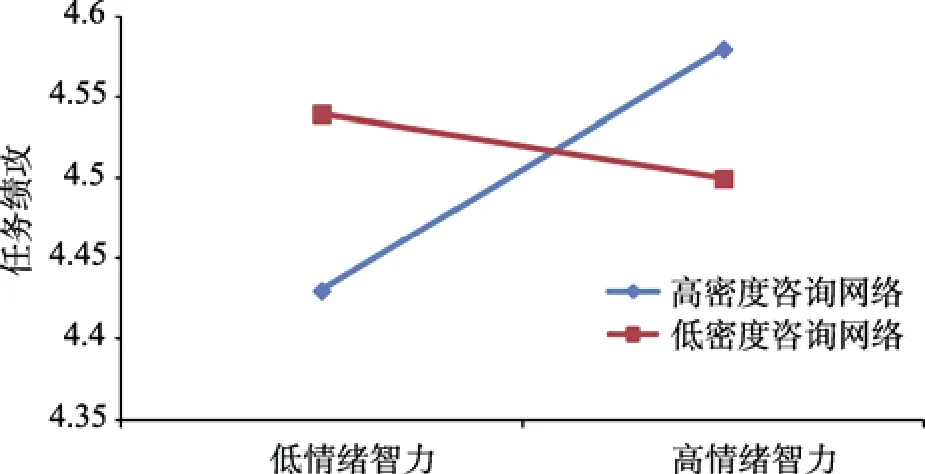

图3 咨询网络密度对情绪智力与任务绩效关系的跨层调节影响

为了更好地了解情绪智力与任务绩效的关系,运用Mplus 6.11进一步分析了不同咨询网络密度下(以正负标准差为界)情绪智力和任务绩效的关系。在控制团队规模、性别、年龄和个性等变量前提下,低密度咨询网络组(n

= 90)情绪智力对任务绩效的影响不显著(β

= –0.22,SE

= 0.15,p

> 0.05), 高密度咨询网络组(n

= 120)情绪智力对任务绩效的影响显著(β

= 0.28,SE

= 0.13,p

< 0.05)。Wald参数检验表明, 在控制相关变量前提下, 高低密度咨询网络环境下情绪智力对任务绩效的影响存在显著差异(χ

=6.30,df

= 1,p

< 0.05)。图3是咨询网络密度对情绪智力与任务绩效关系的跨层调节影响趋势(Frazier,Tix, & Barron, 2004)。从趋势看, 高低密度咨询网环境下情绪智力与任务绩效之间关系的方向是相反的。5 研究讨论及启示

研究从社会网络视角, 基于社会资本概念探讨了个体情绪智力对任务绩效的影响过程。采用随机分组方式, 以3~6人规模的团队完成持续时间9~11周的特定项目任务为背景, 分两个时间点测量了个性、情绪智力、关系性社会资本(个体层面变量)、结构性社会资本(团队层面变量)、任务绩效等变量,开发并检验了基于社会资本维度的情绪智力影响绩效的过程模型。结果发现, 在控制个性等变量前提下, (1)情绪智力正向影响关系性社会资本, (2)关系性社会资本正向影响任务绩效, (3)关系性社会资本是情绪智力作用于任务绩效的中介变量, (4)结构性社会资本跨层正向调节影响情绪智力与任务绩效的关系。研究中提出的所有假设都得到验证。

本研究把情绪智力和社会资本这两个独立领域纳入一个研究框架, 从一个新的角度探讨了情绪智力作用问题。主要的理论贡献体现在两个方面。一方面是对情绪智力研究领域的贡献。具体有三点:(1)研究弥补了情绪智力作用机制研究薄弱之不足, 在情绪智力领域增添了新的研究成果。情绪智力作用问题在近十多年来取得了比较多的研究成果, 但是绝大多数研究还停留在探讨情绪智力与相关变量之间的简单相关。总体上, 对情绪智力作用的具体过程, 以及哪些条件有助于情绪智力发挥作用等问题的研究还很薄弱(Miners, 2008)。本研究聚焦于情绪智力与任务绩效的关系, 一方面从中介变量角度探讨了情绪智力作用的具体过程, 另一方面从跨层调节变量角度探讨了什么情形有助于发挥情绪智力的作用, 它丰富了情绪智力作用机制的研究成果。

(2)运用跨学科理论和方法研究情绪智力问题,在整个情绪智力理论研究上有一定的创新。情绪智力是在社会智力基础上发展起来的(Zeidner et al.,2004), 从更宽泛意义上看, 它包含人际关系把握的能力, 然而以往研究很少把它置于个体间关系背景下进行探讨。社会网络视角既是一种概念框架,也是一种分析方法。它主张在更宏观层次上并基于实体间关系来观察、分析和解释人类行为。本研究把它引入到情绪智力研究领域, 同时运用社会网络研究中广泛使用的社会资本概念, 成功地探讨了情绪智力的作用机制问题, 这在整个情绪智力理论研究上是一种新的尝试。

(3)揭示的情绪智力作用机制, 不仅在原有研究基础上有新发现, 而且相比同类研究成果更有解释力。Miners (2008)在个体层次探讨了情绪智力的作用机制, 并发现个体的结构性社会资本(用“社会网络中心度”衡量)在情绪智力作用于任务绩效过程中扮演着中介角色。本研究基于社会资本概念, 在个体和团队两个层面上探讨了个体间的关系特征在情绪智力作用过程中扮演的具体角色, 并发现个体的关系性社会资本在情绪智力影响任务绩效过程中扮演着中介角色, 个体所处团队的结构性社会资本跨层正向调节影响个体情绪智力与任务绩效的关系。它在原有研究基础上有新的突破。相比过去“从同属一个层次变量相互关系角度揭示情绪智力作用机制的研究”, 本研究把它还原到现实环境,考虑了“个体间关系及其结构”在情绪智力作用过程中的影响, 研究的立足点站得更高, 提出的理论模型更贴近现实, 在解释情绪智力作用问题上更合乎常理。

另一方面, 对社会资本研究领域也有一定的贡献。社会资本研究由于主要强调不同行为主体之间的关系, 因此很少关注个体特性, 如认知能力、个性、情绪智力、动机、态度以及它们的组合对其影响(Kramer, 2006)。仅有少量研究基于个性探讨了它对社会网络的影响(Burt et al., 1998; Mehra et al.,2001; Klein et al., 2004; Thompson, 2005)。本研究把社会资本研究内容向前延伸, 基于行动者的情绪智力特征, 从更微观角度探讨了它对社会资本程度的影响, 并发现情绪智力是影响个体社会资本差异程度的重要因素。比起以前研究, 这一发现在理解人们为什么能取得不同程度成功上更进了一步。因为以往研究发现, 社会资本和情绪智力各自对个人取得成功都有重要影响(Coleman, 1988; Granovetter,1973; Goleman, 1995), 但是并没有综合考虑它们对个体成功达到目标的影响。本研究把情绪智力和社会资本有机结合起来, 发现它们作为一个整体在影响个人成功方面有着逻辑上的先后关系, 即情绪智力对个体的人际关系有促进作用, 良好的人际关系能够为个体带来更丰富的社会资本, 社会资本差异的程度最终会影响个体绩效。相对于以往社会资本研究, 这一发现在解释人们为什么能取得不同程度的成功上更为全面和综合, 它进一步丰富了社会资本理论成果。

实践贡献主要体现在两个方面。一方面, 中介作用和调节作用机制的揭示, 使我们对情绪智力作用原理有了更清晰的认识, 这种认识能用于指导实践。首先是中介作用机制的现实指导意义。研究发现, 高情绪智力者更善于与社会网络中其他成员建立和发展关系, 从而拥有更丰富的关系性社会资本,这种优势能够为个体更好完成任务, 取得更好业绩提供便利。这一发现对开发情绪智力应用价值有重要启示。对于那些情绪智力本来就较高的个体, 要让情绪智力功能更加放大, 方式之一是在他们的思想意识领域强化“个人的社会资本是情绪智力影响绩效的重要途径”这一认识, 让他们在实际行动中充分发挥情绪智力较高这一优势, 通过投入更多时间和精力, 更主动去发展和维护各种社会关系, 与他人建立更深层次和更高质量的联系, 以积累更多的社会资本, 最终使情绪智力和社会资本的效应达到叠加, 从而取得更好的绩效。对于那些情绪智力不高而又想达到更理想绩效水平的个体, 一方面可以通过直接提高情绪智力来实现, 因为情绪智力提高后它可通过关系性社会资本这一中介的传递效应影响到绩效。另一方面可以从社会资本入手, 通过改善社会资本状态来达到相应的效果。如何改善,有两种方式可选择。第一种方式超出了本研究的范围, 即通过个人其他方面的优势来改善, 因为除了情绪智力影响社会资本, 还会有其他影响因素。第二种方式是找到“即使情绪智力不高, 但是它也能对丰富个人社会资本产生显著影响”的特定条件,通过条件的设置, 让较低的情绪智力也能起到一些作用。但这种条件是什么, 有待未来研究去寻找,具体可引入调节变量, 探讨它是否强化情绪智力与社会资本之间的关系。

其次是调节作用机制的现实指导意义。研究发现, 个体所处的社会关系环境对情绪智力发挥作用会产生重要影响, 信息交流和人际交往较多的群体或环境会强化情绪智力与任务绩效之间的关系。这一发现对于组织和个人都有重要启示。对组织而言,应该积极采取措施去改善环境, 如充分利用聊天室、工作坊以及公司内网等硬件设施给员工相互交往提供便利条件, 在工作模式上多采用项目制组织形式为员工之间建立关系搭建舞台, 通过提倡和鼓励员工之间建立并发展非正式的关系网络等方式,为员工情绪智力作用的发挥创造条件。只有当组织提供了有助于情绪智力作用发挥的环境, 员工才有可能充分利用情绪智力去达到组织目标。如果缺乏相应的环境, 情绪智力再高也很难发挥其应有效能。对个人而言, 不管是在工作还是生活中都应该积极融入所在团队, 与团队成员加强信息、知识和经验的分享, 主动为他人提供工作上的指导, 通过与他人建立起工作和情感上的联系, 为所处团队的结构性社会资本贡献力量。因为研究表明, 所处团队的结构性社会资本越丰富, 个体情绪智力对绩效的影响越明显。反之则没有这方面的影响。因此, 对于哪些情绪智力不够高的个体而言, 要发挥出情绪智力的作用, 一种可以变通的方式是从所处环境特征着手, 比如通过自己其他方面的努力丰富所在团队的结构性社会资本, 或在最初选择团队时就争取进入具有高结构性社会资本的团队, 通过以上方式让自己本来就不高的情绪智力, 能最大限度地发挥其作用, 以取得令人满意的结果。

另一方面, 本研究所设计的模拟网络实验情境,对人力资源管理实践有借鉴意义。具体来说, 组织在人员培训与开发时, 可以采取类似于项目组的团队作业方式, 通过观察和记录每个成员在整个项目过程中的表现, 对各自的情绪智力水平给予反馈,并以团队中高情绪智力工作者为标杆, 指导员工在实际工作过程中应怎样去获得更多的关系性社会资本, 如何去构建团队的结构性社会资本, 进而达到改善绩效的目标。

除了以上贡献, 研究对未来情绪智力问题探讨也有重要启发。情绪智力研究已有20多年的历史,在研究范式上一直遵循传统模式, 把它当作个体属性变量, 按照类似于人格、智力等研究路径, 采用以个体为基础的测量研究方法。近年来, 无论是基础理论还是应用问题研究, 都很少有新突破。社会网络视角是多学科研究基础上发展起来的, 其研究重点是个体间的关系, 它对人类行为的解释是基于关系而非个体内在属性, 在方法上它能弥补传统以个体为基础的测量之不足。基于社会网络视角的研究, 也许能开创情绪智力研究的新局面, 并帮助我们更深入地理解情绪智力的本质特性和核心功能。

6 研究不足及展望

本研究存在如下不足:第一, 研究是在模拟网络情境下进行的, 虽然这种方法具有较高的内部效度, 但是研究结果的外部效度如何, 它是否可以推广到实际工作情景还有待检验。第二, 任务绩效的影响因素很多, 研究过程中只控制了个性与团队规模等变量, 对认知能力及其它团队层次的变量没有控制, 这对研究结果的精准性可能产生一定影响。第三, 在研究取样和测量上也有不足。首先, 取样上采用的是单一来源的学生样本, 如果能在实际工作中取样, 则样本的代表性将更强。其次, 在测量上, 关系社会资本是用单一工具而且是基于感知方式进行的测量, 如果用多个工具并从他人角度来测量则能更准确地反映个体的关系性社会资本。另外,情绪智力对绩效的作用路径很多, 本研究只是揭示了一条路径, 未来还可以探讨其它的作用路径。

社会网络视角的情绪智力作用问题还有很多研究空间, 除了克服以上不足之外, 未来研究还可从如下几个方面着手:(1)不同变量的引入。除了任务绩效, 还可以考虑其他重要结果变量, 如职位晋升、职业成功、个人收入、领导有效、幸福感、客观绩效、组织公民行为等。在模型构建上, 通过综合多个变量, 构建调节性中介或中介性调节模型,以更全面地揭示情绪智力的作用过程。(2)不同层次上的研究。社会资本研究从个体、团队到组织等有多个层次, 对应于以上层次, 社会资本维度也有层次之别, 本研究只探讨了两个不同层面的维度, 未来可以引入其他层面及维度的变量, 进一步探讨情绪智力的作用问题。(3)不同情景下的研究。除了咨询网, 还可考虑其他网络类型, 如朋友网、对抗网、影响网、信息交流网、社会支持网等。另外, 建立在对不同国家和民族文化深度理解基础上, 也可探讨它们对情绪智力作用会产生怎样的影响。

7 研究结论

研究表明, 社会资本概念框架能较科学地解释情绪智力的作用机制, 不同层次的社会资本及其维度在情绪智力影响绩效过程中扮演着不同角色。个体的关系性社会资本是情绪智力发挥作用的重要途径, 团队的结构性社会资本能为个体情绪智力作用的有效发挥提供条件。围绕着工作上的问题进行充分交流和联系的网络, 暗含着很多关系发展的机会, 高情绪智力者善于运用情绪认知、情绪管理和人际交往方面的优势, 把这种机会转换为现实, 通过与网络中的其他成员建立更好的关系质量, 从关系网络中获取更多资源, 为自己的行动提供便利,以到达更高的绩效水平。

Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept.Academy of Management Review, 27

(1),17–40.Barnes, J. A. (1954). Class and committees in a Norwegian island parish.Human Relations, 7

, 39–58.Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI).Psicothema, 18

, 13–25.Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis.Personnel Psychology, 44

, 1–26.Bauer, D. J., Preacher, K. J., & Gil, K. M. (2006). Conceptualizing and testing random indirect effects and moderated mediation in multilevel models: New Procedures and Recommendations.Psychological Methods, 11

(2), 142–163.Bian, Y. (1997). Bringing strong ties back in: Indirect ties,network bridges, and job searches in China.American Sociological Review, 62

, 366–385.Boyatzis, R. E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence.Journal of Management Development, 28

(9), 749–770.Burt, R. S., Jannotta, J. E., & Mahoney, J. T. (1998). Personality correlates of structural holes.Social Networks, 20

, 63–87.Burt, R. S., Kilduff, M., & Tasselli, S. (2013). Social network analysis: Foundations and frontiers on advantage.Annual Review of Psychology, 64

, 527–547.Carpenter, M. A., Li, M. X., & Jiang, H. (2012). Social network research in organizational contexts: A systematic review of methodological issues and choices.Journal of Management, 38

(4), 1328–1361.Chien Farh, C. I. C., Seo, M. G., & Tesluk, P. E. (2012)Emotional intelligence, teamwork effectiveness, and job performance: The moderating role of job context.Journal of Applied Psychology, 97

(4), 890–900.Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital.American Journal of Sociology, 94

, S95–S120.Cooper, R. K., & Sawaf, A. (1997).Executive EQ: Emotional intelligence in business

. London: Orion Business.Côté, S., & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotion displays: A new dimension of emotional intelligence.Organizational Psychology Review, 1

(1), 53–71.Côté, S., & Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence,cognitive intelligence, and job performance.Administrative Science Quarterly, 51

, 1–28.Dulewicz, V., Higgs, M., & Slaski, M. (2003). Measuring emotional intelligence: Content, construct and criterionrelated validity.Journal of Managerial Psychology, 18

(5),405–420.Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross-sectional multilevel models: A new look at an old issue.Psychological Methods, 12

(2), 121–138.Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research.Journal of Counseling Psychology, 51

(1), 115–134.Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: Conceptual clarification.Social Networks, 1

, 215–239.Galaskiewicz, J., & Wasserman, S. (1993). Social network analysis: Concepts, methodology, and directions the 1990s.Sociological Methods & Research, 22

, 3–22.Giardini, A., & Frese, M. (2008). Linking service employees’emotional competence to customer satisfaction: A multilevel approach.Journal of Organizational Behavior, 29

,155–170.Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure.Psychological Assessment, 4

(1),26–42.Goleman, D. (1995).Emotional intelligence

. New York: Bantam Books.Goleman, D. (1998).Working with emotional intelligence

.New York: Bantam Books.Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2002).Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence.

Boston: Harvard Business School Press.Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties.American Journal of Sociology, 78

(6), 1360–1380.Granovetter, M. S. (1985). Economic action and social structure:The problem of embeddedness.American Journal of Sociology, 91

, 481–510.Gulati, R. (1995). Social structure and alliance formation patterns: A longitudinal analysis.Administrative Science Quarterly, 40

, 619–652.Hackman, J. R., & Vidmar, N. (1970). Effects of size and task type on group performance and member reactions.Sociometry

, 33, 37–54.Hofmann, D. A., & Gavin, M. B. (1998). Centering decisions in hierarchical linear models: Implications for research in organizations.Journal of Management, 24

(5), 623–641.Hur, Y. H., van den Berg, P. T., & Wilderom,C. P. M. (2011).Transformational leadership as a mediator between emotional intelligence and team outcomes.Leadership Quarterly,22

, 591–603.Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence:An integrative meta-analysis and cascading model.Journal of Applied Psychology, 95

, 54–78.Kilduff, M., & Brass, D. J. (2010). Job design: A social network perspective.Journal of Organizational Behavior,31

, 309–318.Klein, K. J., Lim, B., Saltz, J. L., & Mayer, D. M. (2004). How to they get there? An examination of the antecedents of centrality in team networks.Academy of Management Journal, 47

(6), 952–963.Koman, E. S., & Wolff, S. B. (2008). Emotional intelligence competencies in the team and team leader: A multi-level examination of the impact of emotional intelligence on team performance.Journal of Management Development,27

(1), 55–75.Kramer, R. M. (2006). Social capital and cooperative behavior in the workplace: A social identity perspective.Advances in Group Processes, 23

, 1–30.Lam, S. S. K., Chen, X. P., & Schaubroeck, J. (2002).Participative decision making and employee performance in different cultures: The moderating effects of Allocentrism-Idiocentrism and efficacy.Academy of Management Journal, 45

(5), 905–914.Lin, N. (1999). Social networks and status attainment.Annual Review of Sociology, 25

, 467-487.Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence.Annual Review of Psychology,59

, 507–536.Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications.Psychological Inquiry, 15

(3), 197–215.Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust.Academy of Management Review, 20

, 709–734.Mehra, A., Kilduff, M., & Brass, D. J. (2001). The social networks of high and low self-monitors: Implications for workplace performance.Administrative Science Quarterly,46

, 121–146.Miners, C. T. H. (2008).It is who you know and what you know: An examination of the relations among emotional intelligence, social network centrality, and performance

(Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto.Mitchell, J. C. (1974). Social networks.Annual Review of Anthropology, 3

, 279–299.Mizruchi, M. S. (1994). Social network analysis: Recent achievements and current controversies.Acta Sociologica, 37

,329–343.Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness:Social capital and managerial performance.Strategic Management Journal, 26

, 1129–1151.Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage.Academy of Management Review, 23

(2), 242–266.O’boyle Jr, E. H., Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T.H., & Story, P. A.(2011). The relation between emotional intelligence and job performance: A meta-analysis.Journal of Organizational Behavior, 32

, 788–818.Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies.European Journal of Personality,15

, 425–448.Preacher, K. J., Zyphur, M. J., & Zhang, Z. (2010). A general multilevel SEM framework for assessing multilevel mediation.Psychological Methods, 15

(3), 209–233.Rode, J. C., Mooney, C. H., Arthaud-Day, M. L., Near, J. P.,Baldwin, T. T., Rubin, R. S., & Bommer, W. H. (2007).Emotional intelligence and individual performance: Evidence of direct and moderated effects.Journal of Organizational Behavior, 28

, 399–421.Salgado, J. F. (1997). The five factor model of personality and job performance in the European community.Journal of Applied Psychology, 82

(1), 30–43.Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence.Imagination, Cognition, and Personality, 9

, 185–211.Schlaerth, A., Ensari, N., & Christian, J. (2013). A meta-analytical review of the relationship between emotional intelligence and leaders’ constructive conflict management.Group Processes Intergroup Relations, 16

(1), 126–136.Scott, J. (1988). Social network analysis.Sociology, 22

,109–127.Scott, J. (2000).Social network analysis: A handbook

(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success.Academy of Management Journal, 44

(2), 219–237.Shi, J., Johnson, R. E., Liu, Y., & Wang, M. (2013). Linking subordinate political skill to supervisor dependence and reward recommendations: A moderated mediation model.Journal of Applied Psychology, 98

(2), 374–384.Simons, T. L., & Peterson, R. S. (2000). Task conflict and relationship conflict in top management teams: The pivotal role of intragroup trust.Journal of Applied Psychology,85

(1), 102–111.Sparrowe, R. T., Liden, R. G., Wayne, S. J., & Kraimer, M. L.(2001). Social networks and the performance on individuals and groups.Academy of Management Journal, 44

(2),316–325.Sy, T., Tram, S., & O’Hara, L. A. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance.Journal of Vocational Behavior, 68

, 461–473.Tett, R. P., Jackson, D. N., & Rothstein, M. (1991).Personality measures as predictors of job performance: A meta-analytic review.Personnel Psychology, 44

, 703–742.Thompson, J. A. (2005). Proactive personality and job performance: A social capital perspective.Journal of Applied Psychology, 90

(5), 1011–1017.Tichy, N. M., Tushman, M. L., & Fombrun, C. (1979). Social network analysis for organizations.Academy of Management Review, 4

(4), 507–519.Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks.Academy of Management Journal, 41

, 464–478.Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta–analytic investigation of predictive validity and nomological net.Journal of Vocational Behavior, 65

(1),71–95.Wasserman, S., & Faust, K. (1994).Social network analysis:Methods and applications.

Cambridge, UK: Cambridge University Press.Westlund, H., & Adam, F. (2010). Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 Studies.European

Planning Studies, 18

(6), 893–919.Wheelan, S. A. (2009). Group size, group development, and group productivity.Small Group Research, 40

(2), 247–262.Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude:An exploratory study.Leadership Quarterly, 13

(3), 243–274.Ye, B. J., & Wen, Z. L. (2013). A discussion on testing methods for mediated moderation models: Discrimination and integration.Acta Psychologica Sinica, 45

(9), 1050–1060.[叶宝娟, 温忠麟. (2013). 有中介的调节模型检验方法: 甄别和整合.心理学报, 45

(9), 1050–1060.]Zeidner, M., Matthews, G., & Roberts, R. D. (2004). Emotional intelligence in the workplace: A critical review.Applied Psychology: An International Review, 53

(3), 371–399.Zhang, H. H., & Wang, H. (2011). A meta-analysis of the relationship between individual emotional intelligence and workplace performance.Acta Psychologica Sinica, 43

(2),188–202.[张辉华, 王辉. (2011). 个体情绪智力与工作场所绩效关系的元分析.心理学报, 43

(2), 188–202.]