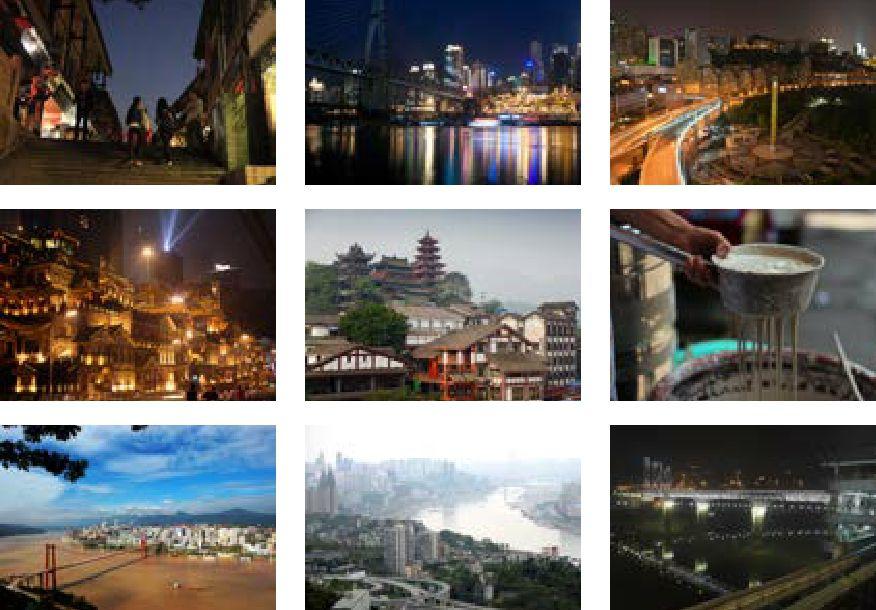

异色重庆

恰恰

重庆六味

在火车上我读一篇游记,它写:“马可·波罗奉忽必烈汗的名义游历了许多城市,但他最终在扬州城中谋了一个正式的职位。他知道,在中国,一个游历者是不能深入一个城市生活的,在唐朝,李白和杜甫都是伟大的游历者,但至死,他们都没能在长安找到一间属于自己的宅院。”

确实如此。在我或长或短逗留过的每个城市里,我都企图像一个真正的本地人一样,卷入它毛茸茸的触角里。我搭公车,钻巷子,坐在马路牙子上发呆,试图结识每一只在懒睡中保持警觉的家猫。在自以为与这城肉身相贴的时候,再被它像啐西瓜籽般一口啐了出来。

但重庆却是个狡猾的驯化者。哪怕仅是初来者,也会迅速沾染上这个城市的气味。从舌根处,到袖底风,你咂咂嘴,烧灼般的过去后,那麻辣引爆的是微醺般的小快感。

而如果呆得足够久,恐怕连身上的杂陈五色都渐渐同质。很快,就可以像一个真正的当地人一样,毫不费劲地隐匿于街道之中,茶馆之内和一道道爬坡下坎的阶梯尽头。火锅,小面,灰蒙蒙的大雾天;棒棒军,坝坝舞,倚在危房牌下打麻将。

雾港码头

总是有雾,像场拉拉扯扯的长梦,重庆的眼睛半睁半闭,带点懒得搭理的模样。

雾化入这个城市每个罅隙和细胞壁,甚至化进阳光里。即使是大太阳,可见度也很低,光层渐变而下,从清亮到暧昧,山城就沉在这最底层,像沉入水底的茶叶,泡出一壶醇香。

日子也随之稀薄起来,将影子拉得很长,摊晒在朝天门的江岸上。大下午的,也不是周末,人们带着孩子、小狗和风筝,甚至带着晚报、盖茶,编织了一半的毛线来了。四月天,有人甩了鞋子,江潮便凉凉的淹至脚踝。

连一艘艘船都像是魇着了,静静的,融进自己的倒影里。船上人用扩音喇叭循环播放着两江游的揽客声,自己懒懒地将腿垂下舷板,开一瓶啤酒。

终是闲荡于此,拍照,搭讪,漫不经心,浪费时间。隔江的群楼山峦看不清,那么就用赌的。赌光圈,赌角度,赌按下快门时的心跳频率,赌那个小孩仰头微笑的可能性。

不是没有想过,索性把自己丢在了这里,随便哪里抛下锚,在这样的阳光码头缓慢地生锈,任性地将这城市私有。

山城步道

是真险,像排小小牙齿紧紧别在山腰处。依山而筑的步道攀上险坡,横过古城墙,悬空于临江山崖的切面之上,连接起一片依山而建的老居民房。这曾是山城最重要的流通通道,它跨越渝中半岛连接两江码头,将上、下半城与重庆城中重要建筑、公共空间串联在一起。不知多少个月黑风高夜,赶着去拜码头的袍哥们在此带风疾走。

而旧时风云宅邸早湮没在高楼之下,码头文化亦已消匿于空陆运输的浩大声势中。如今唯剩老步道环抱着古城墙,像对知趣老人,相依相守地隐于闹市之中。近旁的人家偶尔在此散步,多是老人。走且停着,读石崖上刻着的李叔同之离别词。长亭外,古道中,夕阳恰好垂在遥对面重庆长江大桥的桥头上,颤巍巍的,等待着最后华丽的一坠。山下铺造的纵横高架,分致错落,车马如流,是凭空而起的现代步道。远远望去,长江水非但不奔腾,反而静且平和,这个城市低头凝视它自己的影子,虚实相照,恍兮乎兮。

我们上山的位置不是那牌坊般簇新高大的步道入口,而恰在第三步道的最末端。那是已在拆除之中,又未及建设与翻新的一小段待割除的盲肠。老式吊脚楼已成空屋,荒凉破落似无人迹,大大的拆字随处可见。可一拐弯,却还晾有未干的旧衣裳。青石阶上污水横流,野油菜沿着墙根开出花来,猫儿静静卧在残垣下,见人来也不惊。

都以为这步道真已成历史遗迹和旅游标本了,然沿着下山的位置走,又再次循见真正的山城人家。不管是白墙灰顶的巴渝民居,还是陪都时期民国官员修建的石库门式老宅,都见那窗内探出的晾衣竿,门前摆开的麻将台。正是晚饭的时候,一把花椒撒进油锅里,爆出噼里啪啦的麻辣香。红领巾歪到脑后的小孩在高高低低的石阶上跳房子,我心下一惊,这难道是因地制宜的重庆规则?

有了饭香人气,这翻新的步道倒又转活了回来,在接下来的那些个月黑风高夜,不为人知地悄然生长。扎根、爬藤,将这城怀抱于臂,一厢情愿地再睡千年。

消失的弹子石

城市拆了又建,房屋坍塌后辉煌重生,记忆附身何处?

都扒了,痛痛快快推倒重来,包括那些琐屑衰老,藏于檐后梁间旮旯头里的记忆。每一间危房倒下的那一瞬间,都从残砖断柱中飞出一群黑色鸟,轰的一下,就消失了。人们目瞪口呆,看不清,都说是陈尘老灰。

从前的事,他都不记得了,记得的倒是些不要紧的数字。他记得那时从朝天门摆渡到弹子石只要四分钱,记得西南二厂大门外的那家呛辣小面是一角钱。月底时他们常常只点一碗,却向老板多讨只碗。她沉默着将大半都扒拉到另一只碗中,他急了,将她的筷子死死压住。他们西南二厂一个月工资是四十三块二毛,她在重棉三厂,比他少七块钱。

但他是家里唯一吃皇粮的。夏日暴雨过后,路上大水横流,他父亲从野猫溪那边趟水过来,蹲在厂房宿舍外等他,浑身湿淋,也不知是水是汗。把身上所有的兜掏空给老父后,他头枕双手,躺在宿舍里的硬板床上,仰望高梁大椽挑起的瓦顶,长舒口气。记不得多久没回家了,那时候,几乎整个南岸区都挤满了他家那样简易木穿斗结构的小板房、草盖席油毛毡和瓦楞石棉板搭的偏偏房,在多雾的天气里腐朽霉黑,却是他整个少年时代的全部所有和所失。

而她住在弹子石正街上,真正的江畔人家。沿老石板路爬坡上坎,穿过沿街的吊脚楼、木房、泥砖土房,躲过横伸的晾衣竿,间或也能看到几栋高大,还保留着雕阑花窗的深宅大院,像头衰老的巨兽,突兀地蹲在那里。都是从前大户人家的老宅子,重庆一解放就人去宅空,十来户贫民人家便说不清是占领还是被分配的群居于此。无需多少时日,住家们的气味、流言、龃龉、悲喜……便全都一股脑沤在了里面,发酵、腐烂、鬼影憧憧。而这头兽不动声色,在夜里默默地将其咀嚼。

那时弹子石还只算重庆近郊,厂房外是大片的田野,放工后天若还未黑尽,他们会去走走。她心细眼尖,掐一点野豌豆尖尖,小心揣进蓝布工作服的兜兜。而他站在高处,眼望着江对岸的渝中半岛渐次被灯火点亮。白日里灰扑扑的楼房都不见了,它们隐匿于天鹅绒般柔软的黑色之后,现在,登场的只有那高高低低的灯火,宛转流光的华彩。沿江岸的一处处趸船,停靠着各式轮船,它们开往哪里?他真想知道。

城市死而复生,故事推倒后又换了种说法,谁还去考证前因后果?现在,正在拆迁中的弹子石老街上,到处都是这些残破的开头和记忆的碎瓦,无人理会,慢慢遗忘,在断墙残垣处,开出小黄花。

敞开与安居

在磁器口的糖画摊上,LULU转到一只糖桃儿,黄澄澄的拿在手上。入夜后这整个小镇都变成这样透着亮的澄黄,仿佛也是用糖汁浇出来的。吆喝声,叫卖声,茶馆里的唱曲咿咿呀呀,卖牛肉的张飞猛嚎一嗓子……旧日的水陆码头胜景在这声音的洪流里隐隐现出点形来,像显影液中泡发出来的影像,似是而非的。

我们往人潮涌动的反方向走。现在,那些热闹被我们落在后面了,像水流退往低处,河床开始暴露出来。那些亮着灯的窗子这样安静,如月亮下发光的鹅卵石待人俯拾。大门一爿一爿合起,将这家人稳稳当当地拢在手心。一只猫沿着墙根处走,白日里它在这里晒过太阳,枕着街坊奶奶们稀里哗啦的洗牌声酣睡。布景撤下去了,人之安居涌现在大地上。

这就是磁器口的好处。既有迫不得已的敞开之处,又留存着怡然自得的小镇人家。街市中新簇簇的仿古建筑们喧哗终日,以类似中国任何一个庸常古镇的嗓音发声;而在纵深处,老房子们像青苔一样沿地生长,操持着正在逐渐消失中的老重庆乡音。

说是还有人打更,但回来的路上,只有我们的脚步声在空荡荡的青石老街徜徉。她送我回临江的青旅,又将那只桃转手给我。我珍惜又为难地拿着,最后插在房间里的藤椅把上。第二天它化了,化成一摊金黄色黏稠的糖液。

我愣愣地蹲下,小心翼翼用手指蘸了蘸放在嘴里,真是甜。