肖邦波兰舞曲的创作特征和演奏技法

文/于巧琳

一、肖邦与波兰舞曲

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin,1810~1849),6岁开始学习音乐,7岁就创作了波兰舞曲,8岁开始登台演出,不足20岁已经出名。他是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一,是波兰的音乐史上最重要的人物之一,是欧洲19世纪浪漫主义的代表人物。

肖邦早期的波兰舞曲较偏重于外在的庄重和华丽,其中d小调波兰舞曲(op.70 No.l)较为突出,音乐形象光彩、绮丽。肖邦流亡国外后所写的波兰舞曲,就远远地超出了宫廷贵族舞蹈的局限,而具有了深刻的爱国主义思想内容。在艺术性上也更发挥了钢琴的乐队性、交响性的效果和宏大气势。

第六首(降A大调,op.53)是肖邦的波兰舞曲中最为宏伟的一首。全曲充满战斗性、史诗性。在暴风骤雨式的引子以后出现了主段,它的旋律动机具有斩钉截铁般的节奏,体现了英勇不屈的斗争精神。中段通过不断反复的固定低音音型象征骑兵马队由远而近、蜂涌前来,具有势不可挡的威力。据说这是在写1683年波兰国王约翰·索比埃斯基的骑兵队。该骑兵队曾击败横行欧洲的土耳其人,保卫了祖国,也拯救了欧洲,因此这首波兰舞曲又被称为《膘骑兵波兰舞曲》。又据说,肖邦在作此曲时,由于倾注了他的全部爱国激情和对波兰历史的无限缅怀,竟仿佛听到了波兰先辈们的脚步声,眼前出现了他们全副武装、愈走愈近的幻影,吓得肖邦逃离自己的创作室。由此可见,这首乐曲是具有鲜明的形象和强烈的感染力的。

二、肖邦波兰舞曲的创作特征

(一)节奏、节拍特色

波兰舞曲是波兰民族的舞蹈,首先表现在它独特的节奏型上。研究它的节奏型非常重要,节奏型在音乐表现中的意义不可轻视,有时候节奏型本身就可说明音乐的某些类别。波兰舞曲强有力的节奏型透露出浓郁的民族风格,将波兰人民勇敢、坚强、纯朴的精神风貌展现在我们面前。

肖邦的波兰舞曲继承并发展了波兰舞曲原有的节奏特点,使其更为刚劲、威武。左手伴奏的节奏型就好比数学运算中的通项公式。波兰舞曲最为典型的节奏型是,节奏稳健,为快速适中的3/4拍,十六分音符的同音反复音型不时出现在旋律或节奏中。这种最典型的节奏型在肖邦所作的波兰舞曲中随处可见。

(二)调式、调性

“波兰舞曲中多用中古调式,如弗里几亚、多利亚、利底亚等等”,含有大量的民间音乐色彩,多次进行的转调和平行大小交替调式与波兰民间音乐的特点相联系。“在波兰民间歌曲中(俄罗斯民歌也是如此)常常可以遇到交替调式”。在其成熟期作品中,转调比较频繁,带有典型的浪漫主义特质。

表1:

表2:

(三)波兰舞曲中的rubato

波兰作曲家彭德雷茨基说过:“风格的魅力,乃是从不断的速度变化,以及速度的对比而产生。”节奏上的自由及伸缩,是浪漫主义音乐发展的成果,同时也是肖邦音乐的表达方式。tempo rubato伸缩速度在肖邦的很多作品中都有,根源于波兰和斯拉夫民间音乐,关于这一点,研究肖邦的波兰专家们已经在波兰民间音乐家的表演中找到了答案。肖邦正是从这些民间音乐中汲取了创作的源泉,将波兰民间的表演艺术融入到自己的创作中。

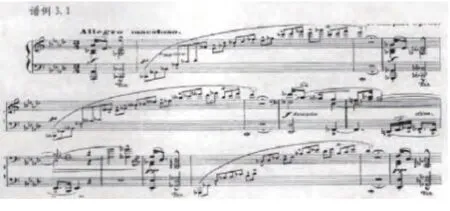

在op.61幻想波兰舞曲中,长达23小节的引子,多处自由延长号、自由速度,富有强烈的幻想性。assai rapid等变换速度的标记需要用心品味。谱例所示的长串的华彩运用了rubato,两头慢,中间快。

波兰舞曲中,除了tempo rubato这种典型的伸缩速度的标记外,还有poco riten(稍慢)、rallent(渐慢地)、accel(渐快)、calando(渐柔和并渐慢的)、slentando(渐慢地)频繁地出现在乐曲中。比如在op.26第二首当中,poco riten和accel的出现。低音区的双手八度齐奏与固定的和弦奏出的波兰舞曲特有的节奏型之间的反复对话,充满了忧郁、警觉的情绪,而在速度上的渐快和渐慢更加剧了这种情绪。

(四)旋律及其装饰音

肖邦旋律风格的基本特点与波兰民间的旋律风格有许多共同的地方,真挚、热情、柔和、宽广如歌是斯拉夫民间音乐总的特点,也是肖邦旋律的特点。

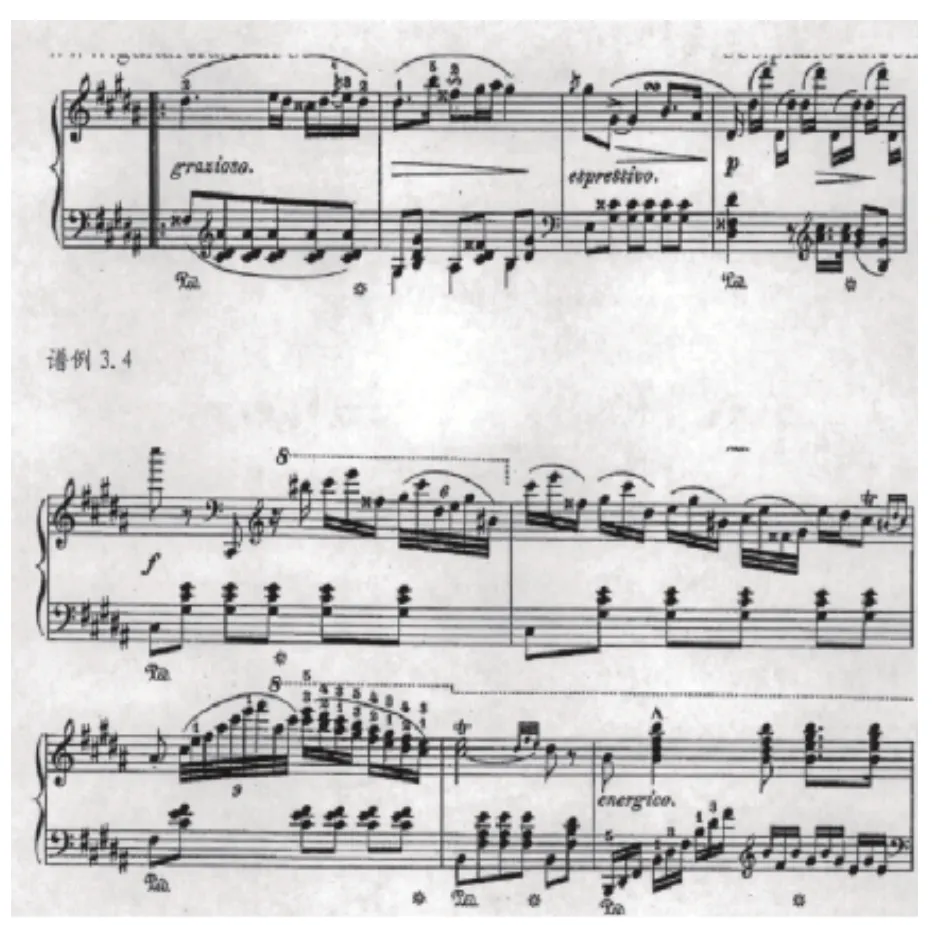

肖邦的音乐源于波兰民族但也有所超越。肖邦的波兰舞曲中,乐谱上经常有“grazioso(优美的、雅致的)”“dolce(柔和的)”“leggiero(轻巧的)”等表情术语,旋律的变奏极其精致。在他的波兰舞曲中,波音、倚音、分解和弦琶音与旋律相融为一体,丰富了旋律的表现力。特别是波音、倚音,它们富于即兴性和变化性,并且快速灵活,比较华丽,但始终没有打破音乐的诗意与宁静。旋律中的这些装饰音占有非常重要的地位,他们与巴罗克、古典时期的那种音域狭窄、紧紧围绕主要主音的古典装饰音大不相同,快速灵活、长串奔放的装饰音大大加深了旋律的表现性。丰富、变幻、多彩地经过音群,悦耳动听,从不阻碍旋律线的进行。装饰音很多的长乐句,往往具有声乐的特点,自由灵活,有意犹未尽的感觉。肖邦旋律中的经过音有着独特的风格:不同音程的双音经过音群、八度、调性的经过音随意变幻、新颖独特。区别于古典主义时期,乐句已不是固定的4或8小节,长度己有相当大的弹性。

升g小调波兰舞曲,是肖邦12岁创作的一首波兰舞曲。在这首作品中,旋律中回音是以倚音、波音以及快速的六连音、九连音的大量使用,使音乐显得优美、雅致、一气呵成,显示出肖邦童年时期卓越的音乐天赋和才华。

在波兰舞曲op.71 Nr.1中,装饰音的点缀,增加了旋律的表现力,隐约可见带有民歌的味道。在演奏时需要把装饰音融入旋律之中,要轻巧、圆润,避免生硬的演奏。

三、肖邦波兰舞曲创作特征

(一)速度上的运用

肖邦波兰舞曲的基本速度沿用传统波兰舞曲的风格,但同时也加入自身对于速度的理解,尤其是肖邦独特的rubato运用,这种原本来自民间的音乐元素,在肖邦的艺术化处理之后,反而增加了一层贵族气质。这种自由速度的节奏快慢不定,常见于肖邦的风格特征明显的舞曲之中,自由速度的运用使得肖邦的音乐作品更具收束性和立体丰富之感。

(二)力度的处理

肖邦波兰舞曲中大量的力度递增或递减的变化,使其更能生动地表现出乐曲的力度渐变。同时又运用鲜明的力度对比,在没有任何准备的时候突然运用各种不同的力度变换,在音响上形成了鲜明的反差,制造出一种严肃而又紧张的气氛。

(三)旋律的运用处理

在肖邦的波兰舞曲创作中,将声乐的曲调和器乐的曲调进行无规律的交融,时而声乐、时而器乐,又时而音乐器乐的曲调结合。在旋律变奏中,肖邦通常采用常见的倚音、波音、颤音等,它们非常富于变化性和即兴性,肖邦将原本器乐性的装饰音,变得具有声乐性,这些音符不只是用来装饰,更与旋律融为一体,成为其重要的组成部分。

(四)织体的运用

肖邦同样在使用织体方面加入自身的独特创新,善于使用八度音程以及大和弦,将波兰舞曲的自身音乐特点,发挥得淋漓尽致,通过丰富的织体运用使音乐更加立体丰富,完美地呈现出一种高傲而又庄重的形象。

结论

本文对肖邦波兰舞曲做出了比较详尽的分析,希望专家前辈给予指正。希望通过研究学习,提高对波兰舞曲的认识。要想真正体会到波兰舞曲深刻的民族内涵及其中的奥妙,需要潜心研究与钻研,才能最终领悟到肖邦波兰舞曲的博大精深。

[1]张泽民、高士彦、郭竽等,李斯特论肖邦[M].北京:人民音乐出版社,2009.

[2][波]约瑟夫·霍夫曼,论钢琴演奏[M].李素心译.北京:人民音乐出版社,2009.

[3]汪启璋,涅高兹论钢琴表演艺术[M].吴佩华译.北京:人民音乐出版社,2004.

[4]林洪亮,肖邦传[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[5]李虻,音乐作品曲式分析[M].重庆:西南师范大学出版社,2007.

[6]钱仁康、钱亦平,音乐作品分析教程[M].上海:上海音乐出版社,2003.

——以辉煌大圆舞曲为例