余男:我才刚刚开始

文 _ 特约撰稿 冯在

余男:我才刚刚开始

文 _ 特约撰稿 冯在

她是《西风烈》里心如蛇蝎的彪悍女杀手,是《无人区》里的荒漠舞女。她不高调,最擅长的是用一个个角色证明自己;她不艳丽,却能一再突破别人对她的想象和认知。她曾先后摘得多个“影后”桂冠,但她觉得,自己才刚刚开始。余男,这位走了一条和别人不一样的路的影星,为你讲述她的思考和坚持,挣扎与努力。

美国导演伍迪·艾伦说,生活里80%的时间都是在作秀。对明星们而言,这个比例显然又要高很多。

余男珍惜每一刻不是明星的时光—她平常出门几乎从不化妆。当她扎着马尾、穿着一身黑色运动装出现在北京三里屯一家咖啡馆的时候,并没有引起比普通人更多的关注。而在相隔不远的电影院,她是电影《全民目击》的主演余男,在里面饰演一位干练的女律师;在几个月前的上海电影节,她是评委余男,一袭斜肩黑白拼接拖地长裙,星光熠熠。

那些繁华她早已见过。

2001年,余男主演的《月蚀》获第23届莫斯科国际电影节评审团大奖,那一年,她25岁。2003年,她接拍法国影片《狂怒》,成为首位在国外电影中出演绝对女主角的中国女演员;同年,《惊蛰》为她摘得了中国电影金鸡奖最佳女主角的桂冠。2007年,《图雅的婚事》夺得了柏林电影节金熊奖、芝加哥国际电影节最佳女演员奖、迦太基国际电影节最佳女演员奖等殊荣。

电影处女作《月蚀》对她的意义不言而喻。在这个机会来临前,她却是在周围人的否定和质疑中度过了漫长的青春岁月。

20世纪70年代末,余男出生在大连一个知识分子家庭。“余教授孙女”的头衔让她倍感压力,她以叛逆处之,成绩最差的时候,数学只考了20多分。这让一向对她要求严格的母亲十分失望,余男几乎每天都要挨打。她当时就想:“我的生活要是这样,我一定不会留在这儿了,一定会离开这个家庭。”

机会果真来了。

高考前一年,北京电影学院去大连招收一个表演培训班,余男去了,当时去的有社会上从事各种职业的人,她是其中年龄最小的。考试时,几个人分别对着镜头表演。考官说:“前面走来一个人,由远及近,你看到他了,是你男朋友,可是他迟到了……”这时候,有人开始做出张望的表情,有人开始跺脚,也有人说:“哎呀,烦死了。”余男只觉得无奈,一切都写在细微的表情变化和眼神里。

考官问了她的名字,对她说:“明年电影学院招生,你可以去试试。”

她为这话高兴了很久,却也不敢当真。她的高考志愿全是警校和外语学院—她觉得警察、翻译都算是比较特殊的职业,她没法想象自己成为一个整天乖乖坐在办公室里的文员。第二年,北京电影学院果真到大连招生,余男成为唯一被录取的人。

“她很内向,很有思想,很有自己的主意,不太爱讲话。”负责招生的谢园后来回忆道,“初试结束的时候,我们几个老师几乎都心照不宣:这个小孩一定要录取。”

考上电影学院对余男而言,算是很大的肯定。但接下来的大学生活,她又陷入被质疑的状态中。

她不是个听话的学生。面对课堂上枯燥的内容,她选择忠于自己,她以逃课的方式表明自己的态度:我要的东西,你没有给我。

一个和她关系特好的男同学除了每天替她在签到本上画钩,也陪她谈人生。他们经常站在男女生宿舍交界的那个巷道,对着被打碎的玻璃窗,遥想未来会怎样。但答案常常让她觉得气馁,因为没有未来。

同学们都有自己的事,整天在外面跑、玩,余男不喜欢那样的生活,只能待在学校里。夜深人静的时候,她常常一个人躺在宿舍的床上听英语广播,听着听着,就跟着学。别人见她练英语,就问:“你是要出国吗?”她无从回答。

在北京电影学院这样一所只有大胆走出去才有可能获得机会的表演专业院校里,余男太特殊了。她也曾尝试改变,但当她坐在KTV里,或者在一些别的很热闹的场合,她就觉得难受。她不会喝酒,不会抢麦克风,甚至不知道说什么好。一两次之后,她决定:如果原来那样是错误的,就让自己一错到底吧。因为在那种别人乐在其中的生活里,她体会不到一点快乐。她要的快乐其实很简单,比如吃两个烤红薯,或者在大冬天里,坐在一块木板上,由同学拉着她在冰面上狂奔。

王全安从教室窗前经过时的那一瞥,给余男带来了主演《月蚀》的机会。王全安说,余男之所以适合他的电影,是因为他看到她的眼神和身体里有一种特别强烈的毁灭的气质。

余男把一部又一部电影的邀约比喻成一条又一条小船,她说,正是这一条又一条小船,把她载向不同的地方,使她看到自己的各种可能性:她是陕北农村姑娘二妹,是内蒙古草原上的女子图雅,是长寿村里凄绝冷艳的哑女马寡妇,是生活在时尚之都巴黎、会一口流利法语的中国女人,是英姿飒爽的敢死队女战士,还是心如蛇蝎的彪悍女杀手……

她不是伶牙俐齿的人,最擅长的是用一个个角色证明自己。当年常陪她聊天的那位男同学后来告诉余男:“我知道你会是个好演员,但不知道会是这样……”余男在转述这句话的时候,把最后那个“好”字吞了下去。

在她看来,自己远没到好的时候,即便好,也不应该是自己说。为电影做宣传的时候,助理总希望余男能多说点,比如拍戏怎么辛苦,但她总是发布会上最寡言的那一个。

记者经常会问:“你最喜欢你演的哪一个角色?”

余男知道标准答案是什么,比如“每个角色都像我的孩子,我都喜欢”,但那不是她自己的答案—她也有不想提的电影、不想谈的角色,好在不算多。“我不想跟别人一样,所以就会出现很多奇怪的回答。别人会觉得我很无聊,我也会觉得自己很无聊。”余男笑笑。

她喜欢坐在咖啡馆里,像平常和朋友那样聊天。寒意随夜色袭来,余男穿上准备好的黑色毛衫。咖啡馆隔壁在装修,聊天在街边墙根的一张桌子前进行,汽车声、人声嘈杂,她仿佛一点不在意,却没忘不时贴心地挪挪录音笔,让它更靠近自己,以便录音。

她很乐意分享自己对角色的感悟。她说,有那么一些角色,在她们来到她面前的时候,她能很快转换过去,因为她对她们有一种自觉的认同感。

东五百里,曰祷过之山,其上多金玉,其下多犀、兕(,一种类似犀牛的动物),多象。有鸟焉,其状如䴔(,传说中的一种鸟)而白首,三足、人面,其名曰瞿()如,其鸣自号也。泿()水出焉,而南流注于海。其中有虎蛟,其状鱼身而蛇尾,其音如鸳鸯,食者不肿,可以已痔(,痔疮)。

我问她:“你拍的文艺片里的角色好像都是很理想主义的,像图雅、二妹,她们坚持的东西和别人不一样,但就是特别坚持,这样她们就显得跟周围的环境格格不入。”

停顿片刻后,余男问:“你是在说我吗?”

演比说容易太多

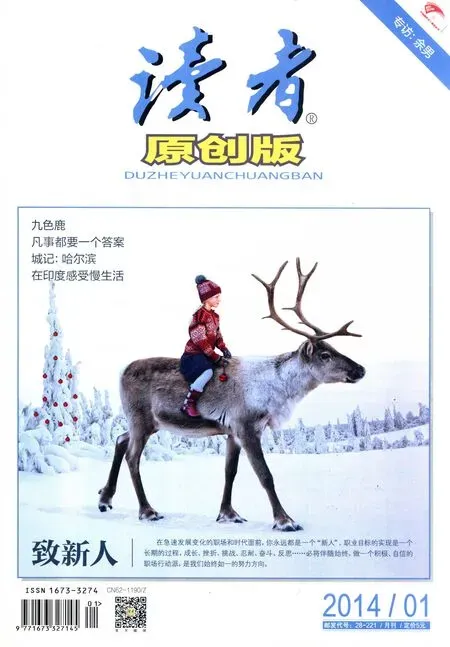

《读者·原创版》:你刚出道,《月蚀》《惊蛰》就拿了那么多奖,会不会起点太高?

余男:得奖对我来说,不是像别人说的是一个大收获,这只是确定了我当时的选择是对的。

《读者·原创版》:那怎样才算大收获呢?

余男:还没来呢,我才刚刚开始。很多人说,你都取得了那样的成就……说“成就”我自己都觉得脸红。也有人说,你都没怎么享受,平时还是那么简单。我真的试过住豪宅、开豪车,觉得要像明星一样生活。有那么一两年,我每天出门都把自己弄得特别光鲜,想着做个漂亮的指甲,背什么样的包,穿什么样的衣服,化个什么样的妆。后来我发现,这种生活没给我带来一点快乐,反而让我很累,这种累要比演戏累得多。我突然就开始简单了。

《读者·原创版》:你很少去参加一些秀,是抗拒吗?

余男:不抗拒。我只是觉得我在展示的时候必须要有一个身份。但在生活中,你让我展示给谁看呢?包括秀场,一大群人在那儿,我觉得用不着我。

《读者·原创版》:碰到特别喜欢的角色,你会主动去争取吗?

余男:我也不知道怎么去争取,就看命了,看哪个导演相信我。因为我嘴比较笨,生活中尤其笨。别人问我行不行,我会说:“肯定没问题,你放心。”有时候导演会问:“这个角色你怎么看?”我就说:“我觉得吧,很难去诠释……”有人就会说:“你说不出来,肯定也演不出来。”我会回答:“不不不,我肯定能演,但你现在问我,我真的不知道怎么说。”我很幸运,很多人都很相信我。

《读者·原创版》:对你来说,演比说更容易?

余男:容易太多了。拍电影《杀生》时,导演管虎问我:“你觉得这个角色怎么样?”我说:“我一定会让这个女的看上去非常异样,如果你在生活中看到这样一个人,你会觉得她不属于任何一个地方,但她就在那儿。这个人很奇怪,如果她从你身边走过,你一开始没注意她,但你一定会回头再看这个人,可你又说不出为什么。”他说:“太好了,我就需要这种感觉。”这是我说得最多的一次了,可能就是这些话让他放心了。

痛快淋漓地在电影里活

《读者·原创版》:你会不会有入戏太深的时候?

余男:不会。但从拍戏开始到结束,这段时间我必须生活在戏里头,不能抽离,这是我对自己的要求。有两部戏我真的进入得很深,一部是《图雅的婚事》,一部是《杀生》。演《图雅的婚事》时,我觉得我完全可以成为这样一个人,生活在这儿。演《杀生》时,我好像冥冥中跟那个角色有感知,就好像我过去真的经历过,我现在只是回到了那个时候。

《读者·原创版》:演员这个职业让你体验到了更丰富的人生。

余男:对,我觉得自己活得很值。像《杀生》里的马寡妇,你怎么可能有这样一种人生呢?如果你不去好好体会,不把它赚够了,你怎么对得起这个机会?不管什么角色,老天给你一个机会,让你在这段时间成为这样一个人,你一定要痛快淋漓地在电影里活。很多人说,拍戏真的很辛苦。没错,可是在拍的那个阶段,我觉得是那么好。

《读者·原创版》:你体验生活,体验的不仅仅是生活中那些细节,可能是更多的东西。

余男:细节这个东西,是很多人都能做的事情。去西藏看牧民,穿上他们的衣服,就觉得自己被净化了,我们经常有这种感觉。很多演员体验生活有这种游客心理,但根本不知道这些牧民的快乐在哪儿。你只是作为一个外乡人跑过来看看,你觉得这个东西真好,但其实它跟你没关系。可生活在那儿的人,他们的思维跟游客是完全不一样的。他们为什么那么做,几千年下来,是有原因的。

《读者·原创版》:你在体验的时候,是把自己放在那个生活里面的?

余男:对。只有知道他们为什么快乐,才知道他们怎么看待那些痛苦。然后才能知道,在这样一群人中,有这样一个女人,她是一种什么样的心态。你都不了解这群人,怎么可能了解这群人中的一个女人呢?

在拍《惊蛰》的时候,我有幸认识了芦苇(电影《霸王别姬》《活着》的编剧),他跟我说起巩俐是怎么体验生活的。巩俐每天就穿着村民的衣服往大树底下一坐。别人问她怎么了,她说感冒了,晒晒太阳。我觉得这就到境界了,她把自己丢进去了。

《读者·原创版》:你有那样的时刻吗?

余男:我常有那样的时刻。就是你在一个地方生活,你的行为和当地人没有什么差别。这不是说我去干干重活就行,重要的是你作为在那里生活的一个人,你的心态是怎样的,你是不是用这个角色的心态活着。

一条和大家不一样的路

《读者·原创版》:不拍戏的时候,你的生活是怎样的?

余男:我很喜欢打网球。别人都说,你怎么老打网球,你能做点轻松的运动吗?可我做不了,我只能做奋力拼搏的运动。我很难做瑜伽那种很慢的运动,我觉得,急死我了。但这跟运动质量好坏无关,只是个人喜好。

昨天有一个朋友邀请我去看网球比赛,但我知道我不能去。因为我在电视上看到,现场的人都是安静地坐着。我要是在现场,我一定会突然站起来大叫,别人会觉得我很奇怪,我很害怕会这样。

《读者·原创版》:如果不做演员,你会从事什么职业?

余男:警察。但不是做刑警,因为我胆子特别小。安静的夜里,突然的一个声音都会让我觉得害怕。我会做女子监狱的管教什么的。

《读者·原创版》:你谈到小时候经常挨打,现在怎么看?

余男:小时候我会觉得,我怎么一点都不顺利,怎么老让我吃苦?上了大学也觉得别扭,后来演戏也是,没有一件事情是让我顺利做完的。每件事都是特别大的挑战,所以我就什么事都要抗争,而我又是那样的一个好斗分子,最喜欢跟这些东西斗。

《读者·原创版》:现在还在斗吗?

余男:现在那种争斗的东西确实少了一些,因为我已经形成了自己的一种方式,不管是在演戏还是在生活中。以前别人会质疑,你这样真的能做成吗?现在人们会这么想,你这也是一条路,是别人没走过的一条路。我觉得这也算对我的一种肯定。虽然这不是一条大众化的路,但确实是走过来了。那些年,我不懂为什么母亲会那样对我,但现在我知道了,她就是望子成龙,只是因为我走的是一条和大家不一样的路,所以她不明白我在干什么。

命运安排好了一切

《读者·原创版》:你有不想提的电影吗?

余男:拍《敢死队2》之前有一部戏,经常拍到半夜,还要泡在水里,差点把人拖垮。但就是因为那部戏的辛苦,让我觉得《敢死队2》实在不算什么。当时有一个镜头是爆炸。史泰龙64岁了,在那儿左试右试,不断地倒下,看怎么摔好看。他问我:“你不试试吗?”我说我不试。他说:“爆炸不能每个点都为了你。”我说我可以啊。我心里想,这有什么呀,因为我在前一个剧组每天都这么摔来摔去的。等到拍的时候,我真的一次到位。所以,每一件事情都是有原因的。我还挺感谢那部戏的。后来别的戏再怎么辛苦,我都觉得,哇,跟那部戏比差太远了。

《读者·原创版》:回看过去十多年,有没有一部戏让你觉得,哦,这个境界不一样了?

余男:《无人区》算是个分水岭。之前,很少有人找我演商业片,那之后,我拍的基本都是商业片。到这个阶段,我觉得很多我过去没想过的东西,现在也都做得挺好。从《西风烈》开始演打戏,这些我都没有准备。我知道自己可以,但我不知道别人为什么觉得我可以,因为我没有展示过,也没有跟人推荐过自己。所以,我绝对相信命运早给我安排好了一切,但还需要我自己去努力,否则突破不了。

《读者·原创版》:很多演员都有走向国际舞台的愿望,在你看来,要实现这一点,最重要的是什么?

余男:还是心理素质,也就是你内心对自己的认定。如果你一天到晚削尖脑袋想要进去,想要得到一个角色,你一定不会得到,因为你已经把自己否定了。重要的是要有平常心,我们跟他们是合作的关系,这样大家才会真正认可你。