城市生态化指标体系的构建与评价

马小雪*

(南京大学 地理科学与海洋学院,南京 210093)

工业化给城市带来了大量的经济来源,同时也带来了水污染、大气污染、酸雨、土地荒漠化、森林锐减、生物多样性锐减等生态环境问题[1-3]。城市变成了人与自然矛盾最突出的地方,而寻找一种适合人居的生态环境、探索城市发展的内涵和方向、重新选择城市发展和建设模式也自然而然地成了世界各国面临的一个重要课题。1962年美国学者R.卡森《寂静的春天》一书揭示了城市生态环境遭受破坏的情况,引起广泛的关注。1971年10月联合国教科文组织发起的“人与生物圈(MAB)”计划中首次提出“生态城市”一词,1980年以来开始被国际社会广泛接受。1984年,联合国教科文组织在MBA报告中提出生态城市规划的5项原则(生态保护策略、生态基础设施、居民的生活标准、文化历史的保护、将自然融入城市),成为规划建设生态城市的重要原则基础。我国于20世纪80年代开始生态城市的理论研究和实践,至90年代形成了一套以社会-经济-自然复合生态系统为指导的建设理论与方法体系[4-5]。虽然生态城市的定义目前并没有完全统一的标准,但是它是城市生态化发展的结果,是社会和谐、经济高效、生态良性循环的人类住区形式[6-9]。生态城市的实质和发展目标是实现人与自然的和谐,主要包括社会生态化、经济生态化和自然生态化,社会-经济-自然复合生态化等方面。

评价指标和方法是城市生态定量评价的基础,也是城市生态规划建设成效的依据[10]。国内外许多学者针对城市生态环境质量、城市生态系统健康、城市生态安全、城市生态文明、生态工业园区等进行了指标体系的构建与评价[11-15],但是这些研究过于重视理论方法的研究,实际案例研究较少,对于某一城市的生态化水平分级定位更是少之又少。本文借鉴目前城市生态不同方面的研究评价,基于定性和定量分析,建立一套相对完整的评价指标体系和评价方法,并以江苏省苏州市为例,从经济发展、生态环境保护和社会进步三方面进行评价指标体系的构建和评价。

1 研究区概况

苏州以“上有天堂,下有苏杭”“甲江南”“东方威尼斯”而驰名海内外。苏州市是江苏省重要的经济、文化、艺术、教育、交通中心,也是中国重点风景旅游城市[16]。在国家提出以科学发展观为指导,进行生态文明建设的大背景下,生态城市建设迎来了新的发展机遇,全国各地开始建立推广生态示范区、争做生态省/市/县。作为一座现代化程度较高的城市,苏州更是走在中国各个城市的前列。2004年,苏州提出建设国内领先的水乡园林生态城市;2005年,苏州把建设生态市作为城市发展新坐标,确定了“四大目标”“三大工程”;2009年,苏州市委、市政府又提出了建设“三区三城”的战略目标,明确提出打造“环境优美的最佳宜居城市”;2010年,《苏州市政府工作报告》提出苏州将建设生态宜居的低碳城市。经过几年努力,苏州率先在全国建成了国家环保模范城市群。至2011年,苏州已建成国家生态示范园区4个,占全国建成数的26.7%;建成省级生态工业示范园区8个,占全省建成数的36.3%。

2 城市生态指标体系及其方法

2.1 评价指标体系和标准的建立

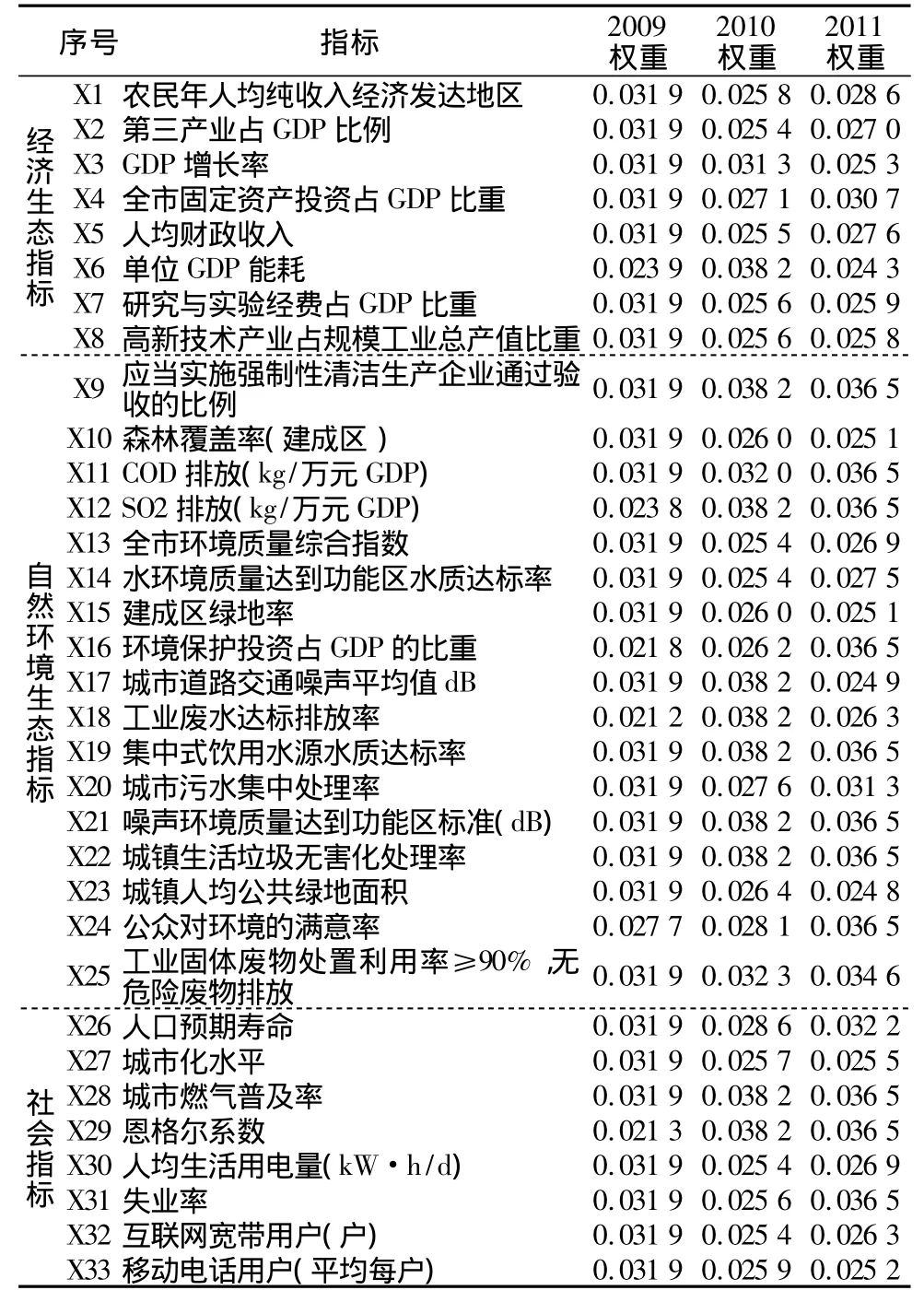

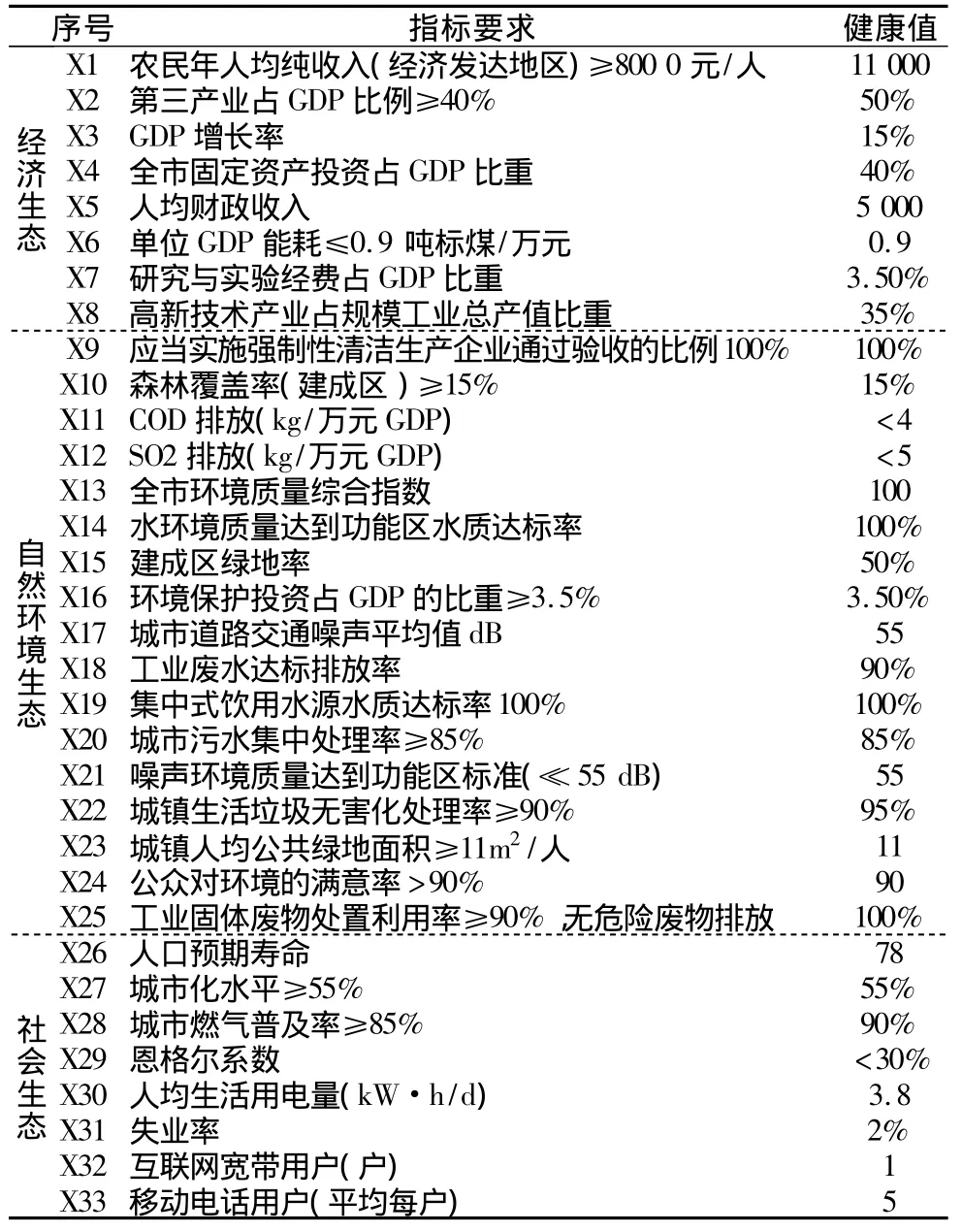

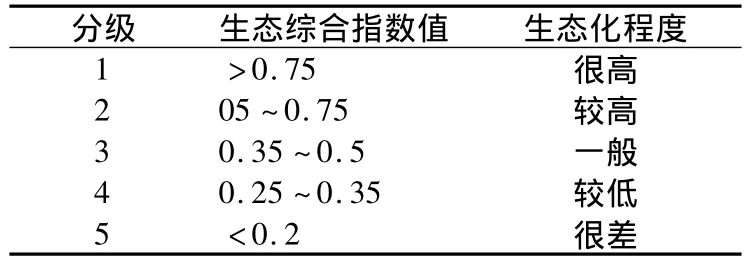

城市生态系统是一个由社会、经济、自然组成的复合生态系统,三者协调统一才能实现可持续发展。为客观、全面地对苏州城市生态化水平进行评价,需要根据城市生态系统理论和苏州城市建设实际情况,结合目前国家制定的生态城市建设指标和标准,将苏州城市生态化指标体系分为自然、经济、社会3个部分,选定33项评价指标,并分别确定其评价标准(表1、表2)[19-25]。参照目前城市生态不同方面的研究评价指标和方法,如表3所示,将生态化水平分为5级:生态综合指数高于0.75,生态化程度很高;0.5~0.75,生态化程度较高;0.35~0.5,生态化程度一般;0.25~0.35,生态化程度较低;低于0.2,生态化程度很差。

表1 苏州市各生态指数的权重①

表2 苏州市生态指标的构建及其健康标准

表3 城市生态化程度分级

2.2 指标综合评价方法

目前生态城市评价方法有综合指数法、模型模拟法、模糊数学法、全排列多边形综合指数法等,确定权重一般采用Delphi法和层次分析(AHP)法,但是指标权重的主观性较大[17-18]。其中综合指数法是应用最多的方法,本文以此方法对苏州城市生态化进行分析。赋权方法采用客观赋值法—熵值法,熵值法求得的指标权重代表了该指标在指标体系中变化的相对速率。城市生态化综合指数用来表述评价对象现状与目标的符合程度和向目标接近的速度,指数越接近1,就越接近生态化;越接近0,就越偏离生态化[26-27]。

2.2.1 数据标准化

评价某城市n年的城市生化程度,评价指标体系包括m个指标。原始指标数据矩阵为

标准化后的数据矩阵为β={βij}n×m

2.2.2 指标权重

根据信息熵的定义,在有n个待评事物m个决策指标的评估问题中,可以确定第j个决策指标的熵值,式中:

当 fij=0时,令

2.2.3 综合评价指标的确定

3 分析与评价

3.1 城市生态系统总体状况

如表4所示,2009—2011年苏州市生态指数逐年增加,这表明苏州市离生态化程度越来越近,城市生态化程度越来越高。2011年的生态指数值达到了0.683 7,此时的生态化程度已经较高,2015年苏州市生态指数值将超过0.75。2009—2011年苏州市自然生态指数、经济生态指数与社会生态指数逐年提高,说明苏州市在建设生态城市的道路上注重自然环境、社会生态和经济生态建设的协调一致。苏州生态城市建设走在全国前列,2011年生态市创建取得重大突破,所辖五市(县)、吴中区、相城区全部建成国家生态市(区),苏州建国家生态市通过环保部考核验收。

表4 2009—2011年苏州市生态指数值

3.2 产业结构升级

图1 三产业从业人数比例

第三产业发展水平是衡量一个国家或地区生产社会化程度和市场经济发展水平的重要标志,也是一个地区城市生态化的重要依据[28]。一、二、三产业的比例从1978年的 28.1∶55.7∶16.2,到2004年的2.2∶65.7∶32.1,再到 2011 年的 1.7∶55.6∶42.7,产业结构不断变化升级,第三产业的比重超过40%达到生态城市的建设要求。省、市级服务业集聚区达到60个,新增制造业企业分离发展现代服务业企业466家,累计达到738家,服务业增加值占地区生产总值的比重达到42.6%。如图1所示,2009—2011年从事第三产业人数所占比例呈现逐年增加的趋势,第一、二产业人数所占的比例逐年减少,但是第三产从业人数增加趋势比较缓慢。2011年全年GDP达到10 716.99亿元,其中第三产业占GDP比例为42.7%。可见,产业结构的不断升级变化促进了苏州城市生态建设的发展。

3.3 节能环保产业快速发展

为应对国际金融危机、拉动内需、改善生态环境,2009年下半年国家发展改革委员会、环境保护部等有关部门着手研究节能环保产业的发展思路、重点领域和政策措施。同时,为了适应加快生态城市的建设,苏州市着力培育和发展新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业。2011年,全市新兴产业特色基地已达到17个,制造业新兴产业实现总产值10 758亿元,占全市规模以上工业的比重达38.1%。2011年实施污染减排项目153个,关闭化工企业125家。积极推进清洁生产,完成214家重点企业的清洁生产审核工作,并对水污染、大气污染、噪声污染等环境问题进行综合整治,2011年环保投资建设占GDP比例为3.62%。将建设生态工业园区作为改变经济发展模式、实现经济和环境“双赢”的举措,提高工业园区综合竞争力。2011年,苏州已建成国家生态示范园区4个,占全国建成数的26.7%;建成省级生态工业示范园区8个,占全省建成数的36.3%。这一系列的节能环保举措极大地促进了苏州生态城市建设,苏州生态城市建设超越了国家生态市建设的标准。

4 结语

苏州市通过采取打造节能环保企业、创造节能环保产品,注重产业升级、环境治理等措施,使生态城市建设取得了巨大的成就,并迅速达到城市生态化要求,但是苏州生态城市建设仍面临工业化大发展所带来的严峻的环境污染问题,其中最典型的是苏州“酸雨”和河道“黑臭”:2009苏州市区酸雨发生频率为82.89%,2011年为47.7%;2012年苏州市河道管理处确定了29条黑臭河道。苏州生态城市建设评价指标体系是基于苏州生态城市建设的研究筛选出的指标,难免带有地方色彩,但是该指标体系对于生态城市建设评价仍具有借鉴意义。

注释:

① 表1、表2数据主要来自《苏州市统计年鉴(2010—2012年)》《苏州市环境状况公报(2009—2011年)》《苏州市国民经济和社会发展统计公报(2009—2011年)》。

[1]黄光宇,陈勇.论城市生态化[J].城市环境与城市生态,1999,12(6):28-31.

[2]景星蓉,张健,樊艳妮.生态城市及城市生态系统理论[J].城市问题,2004(6):20-23.

[3]陈勇.生态城市可持续发展的人居模式[J].重庆建筑大学学报,1998,20(6):27-32.

[4]达良俊,田志慧,陈晓双.生态城市发展与建设模式[J].现代城市研究,2009(7):11-17.

[5]郭秀锐,杨居荣,毛显强.城市生态系统健康评价初探[J].中国环境科学,2002,22(6):525-529.

[6]PATTEN B C ,COSTANZA R.Logical Interrelations between four Sustainability parameters:Stability,Continuation,Longevity,and Health[J].Ecosystem Health,1997,3(3):136-142.

[7]CALLICOTT J B.The value of ecosystem health[J].Environmental Values,1995(4):345-346.

[8]陈军飞,王慧敏.生态城市建设指标体系与综合评价研究[J].环境保护,2005(9):52-55.

[9]何艺.重庆生态城市的发展模式、综合评价与对策研究[D].重庆:西南农业大学,2005.

[10]李锋,刘旭升,胡聃.生态市评价指标体系与方法:以江苏大丰市为例[J].应用生态学报,2007,18(9):2006-2012.

[11]万本太,王文杰,崔书红.城市生态环境质量评价方法[J].生态学报,2009,29(3):1068-1073.

[12]施晓清,赵景柱,欧阳志云.城市生态安全及其动态评价方法[J].生态学报,2005,25(12):3237-3243.

[13]周文华,王如松.城市生态安全评价方法研究[J].生态学杂志,2005,24(7):848-852.

[14]朱建国.构建城市和谐水系凸现“东方水城”魅力:以《苏州市城市水环境治理规划》为例[J].中国生态城市规划与范例,2008:280-283.

[15]邓金锋.生态工业园区评价指标体系及评价方法研究[D].西安:西安科技大学,2004.

[16]百度百科.苏州[EB/OL].[2014-08-22].http://baike.baidu.com/subview/2239/15365952.htm.

[17]孔江.城市建设评价指标体系与方法研究[J].昆明:昆明理工大学,2002.

[18]何艺.重庆生态城市的发展模式、综合评价与对策研究[D].重庆:西南农业大学,2005.

[19]官冬杰,苏维词.城市生态系统健康评价方法及其应用研究[J].环境科学学报,2006,26(10):1716-1722.

[20]陈娟,王立红.生态城市建设指标体系构建与综合评价研究[J].资源开发与市场,2008,24(1):37-73.

[21]吴琼,王如松,李宏卿.生态城市指标体系与评价方法[J].生态学报,2005,25(8):2090-2095.

[22]胡廷兰,杨志峰,何孟常,等.一种城市生态系统健康评价方法及其应用[J].环境科学学报,2005,25(2):269-274.

[23]伍燕南,王跃.由表及里的苏州市生态城市建设评价[J]安徽农业科学,2012,40(8):4650-4652,4811.

[24]JERRY M S,MARIANO B,ANNALEE Y,et al.Developing ecosystem health indicators in centro habana:a community based approach[J].Ecosystem Health,2001,7(l):15-26.

[25]CAIRNS J,MCCORMICK P V,NIEDERIEHNER B R.A proposed frame work for developing indicators of ecosystem health[J].Hydrobiologia,1993,263:1-44.

[26]张军以,苏维词,张凤太.基于PSR模型的三峡库区生态经济区土地生态安全评价[J].中国环境科学,2011,31(6):1039-1044.

[27]高长波,陈新庚,韦朝海.熵权模糊综合评价法在城市生态安全评价中的应用[J].应用生态学报,2006,17(10):1923-1927.

[28]王倩.苏州市第三产业内部结构研究[D].苏州:苏州大学,2010.