汉字之美迷醉世界

20世纪初,八国联军侵华战争以不平等条约——《辛丑条约》的签订告终。当时代表满清政府与各国列强签署条约的是重臣李鸿章。签字时,李鸿章故意将自己姓名中的三个字,合成为了一个“肃”字。这三个字挤在一起,即虚弱无力,又辛酸悲苦,若不仔细辨认,很难看出这个“肃”字乃由三个字组成。他为何如此做?原来,慈禧太后曾封其为“肃毅伯”,他这样写,意在暗指签订丧权辱国的卖国条约,非其本意,而是因受到慈禧太后的指使而为之。

这个故事原本是一个政治和外交事件,但换个角度看,也可以看出汉字的独特构造及奇妙用法。的确,从意义上讲,几个汉字可以用一个字来表达:从形式上来讲,几个汉字同样也可以合成为一个字。李鸿章的上述作为,算是对后者的一种变异用法。多数情况下,当汉字呈现在西方人面前时,往往会留下一段段令人轻松愉悦的文化佳话……

中华文化的最佳导游

20世纪上半叶,有一个美国人对中国文化极为推崇,他一边慨叹“研究孔子哲学比研究希腊哲学收获更大”,一边自称儒者,历时几十年翻译中国传统文化经典。在他的学术生涯中,汉字一直激荡着他的心情,常常令他兴奋不已,乐此不疲。当他在翻阅字典看到“旦”字时,慨然而叹道:“多么精彩的象形符号——诗之魂!”

这个人,就是被推举为“美国现代诗歌之父”的艾兹拉·庞德。

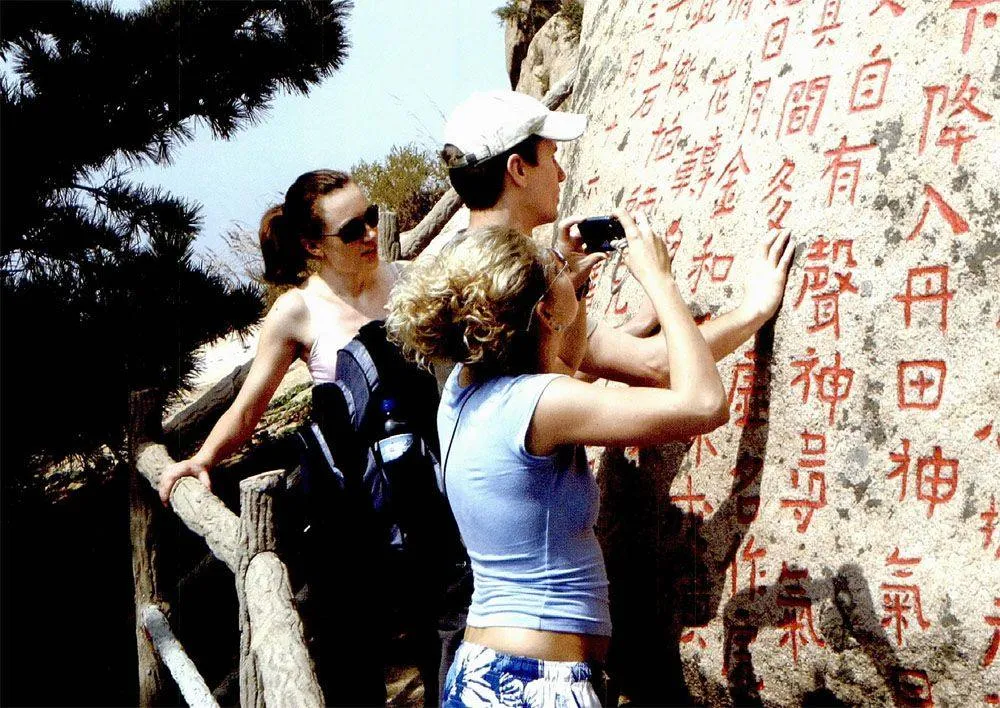

关于庞德对汉字的理解,尽管在学界一直存在批评的声音,但他作为西方学者,对中国文化、对汉字如此抬爱,如此痴迷,也的确令人刮目相看。对汉字而言,不仅其本身就是令人着迷且涵义丰富的,其所承载的文化使命、所展示出的文化精神,同样令人神往称叹。从古至今,作为世界文化之一极的中华文化,之所以会散发出跨海越洋的芳香,迷醉各种肤色与语言的海外朋友,汉字的功劳不可小视。

对于中华文化这处美景,汉字因是居民而堪做最佳导游。

浩渺神秘、魅力四色的中华文化足以引无数英雄竞折腰,中华文化的美景吸引着四方的文化朝圣者。感受这处胜景的方式有很多,或许别的导游可以让你了解它,但只有通过汉字这位美丽亲善而熟知一切的居民兼导游,你才能更全面更深入地了解它,进而爱上它。汉字是中华文化的精华,也是中华文化走向世界并通向未来的一座桥梁。与其说庞德热爱汉字,倒不如说他爱的更是中华文化。

在中华文化的传承及中外交流中,汉字既然扮演了这么重要的角色,那么对其加以保护和传扬的迫切性与必要性便自不待言。诚然,汉字的命运在今天看来还不会是吐火罗文或巴利文,惨到仅仅作为少得可怜的几位学者的研究对象出现,但在英语强势化、泛用化和人际交流信息化、便捷化的当代,汉字衰微的趋势哪怕出现一点点,对我们来讲都是致命的。因此,保护汉字一直都该是刻不容缓的抢险救灾活动,不容麻痹轻心。

保护汉字,无疑需要立足中华传统文化,离开其生息存活的文化土壤,自然难免颓落式微,哪怕是花果飘零,也是一种不幸。但不容忽视的是,我们的视界还要宽广,要放眼全球,每一位中国人都有责任以全球化的视野,来承揽起汉字传承与保护的重大文化工程。

在“汉语拼音之父”周有光先生106岁时,曾冒雪去北京拜访他。老先生口齿清晰,思维敏捷,所关注的都是当代最前沿、最重大的问题。老先生曾在20世纪50年代主持汉语拼音方案的制订,在普及汉字及汉语上,惠及了一代又一代的中国人。当就中华文化的传承问题请教他时,他格外强调:要从世界看国家,不要从国家看世界。

周先生的观点,在今天对于我们传承和保护汉字具有非常重要的启示意义。全球化时代,闭门造车加狂妄自大、固步自封,肯定要落后。所以打开国门,积极融入世界,争做合格的“地球村”村民,才是我们正确的落脚点。汉字也要通过开放的国门,让西方人感受到它的独特价值与魅力。

治学中国的一条捷径

2008年北京奥运会邀请四方来宾贵客,加深了国际友人对中国,尤其是对中国文化的认识和认同。当时有一位来自津巴布韦的非洲运动员,他在400米比赛中表现不佳,并没有取得好的成绩,但这并没有影响他的好心情。在这位小伙子看来,他这次来北京的最大目的,倒不是拿奖牌,取得骄人成绩,而是携手一位中国女孩,共结秦晋之好。这位小伙还请媒体公开了自己的电子邮箱。当记者问及他为何中意中国女孩时,他说:“她们身上的文化感觉特别让人着迷!”

这便是中华文化的吸引力和诱惑力。这位非洲运动员后来是否如愿以偿我们不得而知,但他的故事也向我们表明,我们以汉字和汉语为载体的中华文化,不仅会在墙内开花,散发出阵阵香气,陶醉院内之人,就连院墙外面的过客,也能感受到香气的扑鼻而来。

如果这位非洲小伙对中国的了解和感知还算浅显和感性,那么许多理性善思的西方学者也往往会钟情汉字与汉文化,或许更能说明汉字“走出去”的重要与必要。在西洋汉学家中,许多人都择偶于华人女子,比如英国籍李约瑟,瑞典籍马悦然,德国籍艾克、顾斌,美国籍傅汉思、墨子刻、魏斐德、史景迁、宇文所安,法国籍施舟人,等等。施舟人还曾梦想全世界共同朗诵《诗经》,做了我们中国人自己都不曾做过的梦。

通过结缘说汉语、写汉字的华人,的确是治学中国问题的一条捷径。如果没有缔结姻亲的缘分,拜师或交友都不失为西方人走进中华文化景区的坦途。瑞典学者林西莉就是通过后者与中华文化发生了“亲密接触”。

早在林西莉七八岁的时候,她的母亲送给她一份让她记忆终生的礼物——一把印有汉字的红色中国伞。那是汉学家从遥远的中国带回来的地方特产,林西莉的童年梦想与乐趣,多寄托在了那把中国伞上。这让她与汉字、中华文化结下了一生的缘分。

此后林西莉曾跟随瑞典著名汉学家高本汉学说汉语,学写汉字,并于上世纪50年代末来到了北京。在中国,林西莉一边学习汉语,一边学习古琴。一次偶然的机会,林西莉认识了古琴大师管平湖的高足王迪,从此她与王迪亦师亦友,共同探讨中国古琴的奥秘。

林西莉分别花了15年,完成了两部研习中国文化的大作——《古琴》和《汉字王国》,这两本书都曾获瑞典最高文学奖——奥古斯特文学奖。林西莉在北欧掀起了一阵又阵的中国热。通过林西莉,更多的西方人对中国文化、汉字产生了浓厚的兴趣。古老的中华文化在西方散发出了浓郁芳香。

林西莉对中华文化的喜爱与执着,总是在细节中体现出来的。对古琴、汉字的精细研究之后,林西莉又把关注点转移到了中国的剪纸艺术上。她曾经在一次剪纸展览上,受到剪纸艺术的震撼,她当时记下了所有民间艺术家的名字,并在后来联系上了所有的艺术家。我们完全有理由相信,林西莉关于剪纸的著作,同样会在瑞典掀起另一波中国热潮。

不要弄丢我们的汉字

在林西莉学习异国语言的最初时期,根据当时的国际条件和环境,可以设想,困难必是重重的。好在今日,向外国准广本国语言文字已经成为诸多国家的一种自觉行为,这就为那些古老而依旧散发着魅力和魔力的文字,得以在更广阔的时空中传承并创新。我们会发现,文字走出国门后,非但没有在本土丧失自我,迷失方向,还会激发更多人的学习热情和传承欲望。中国拥有遍布全球的孔子学院,其他国家同样也有自己的语言文字输出机构,如德国的歌德学院、西班牙的塞万提斯学院等。

在莫言获得诺贝尔文学奖之前,曾通过电子邮件,就中国作家与诺贝尔奖的距离问题专访过顾斌先生。在顾彬先生看来,诺贝尔文学奖所喜欢的作家,必须具备典型的代表意义,要么代表一种国家精神,要么代表一种道德原则。这还是应了鲁迅先生的那句话,越是民族的,越是世界的。传承汉字的最佳方式,就是让其历史性、艺术性、民族性与开放性、包容性充分融合,惟其如此,汉字的美与汉语的妙,才可以吸引更多的人,才可以获得最大范围与最深程度的文化自觉和文化认同。

但我们还需要认识一点,就是汉语需要在一种健康而严肃的环境下传承、传播。不否认,今天网络上的一些非主流词语,对丰富汉字与汉语的多样性、对激发汉字与汉语的时代性确有功劳,但那种通过胡侃滥用而博出位、张个性、摆时髦的有失严谨之为,也是一种文化灾难,当严格禁止。

有一次去参加美国汉学家安乐哲先生的讲座。一位学生提问“为什么许多西方人对中国文化不感冒”问题。精通汉文的安乐哲先生很严谨,听罢问题后便侧身问一旁的助理道:“‘感冒’是什么意思?”如此实在的大学者,引来了台下学生的哄笑。其实,经常接触网络的中国年轻人当然都知道,这里的“感冒”乃是“感兴趣”的意思,但这却如“神马”即“什么”一样,都属于对汉语词汇的滥用。长此以往,这必将不利于汉语健康有益的发展与创新。所以有必要呼吁,不要丢弃我们的汉字,更不要弄“脏”了我们的汉字。

对于汉字的价值,林西莉曾有这样的论述:“书写语言是一个国家传统的核心,或许是最重要的组成部分。它必须得到珍惜和保护,必须受到最深的尊重。世界上没有一个国家像中国那样拥有如此悠久和持续的传统。人们不仅应该学习,还应将它用一种方式呈献给年轻的一代,使得他们能够真正地理解自己文字的重要性,并欣赏它的美感。”所以,让汉字走出国门、香飘万里,才是我们保护汉字和传承汉字的必须之为、必走之路。

编辑 杜启洪