马岩松:中国城市建筑缺少灵魂

马岩松说话慢悠悠的,嗓音里透着一股淡定;回答问题前总要想几秒,偶尔会把话拖得很长;对不同意见,最多来一句“那也不是吧”。在媒体拍摄的照片上,他经常是一副很酷的表情,但采访中,他态度温和,有问必答,说到自己觉得好玩的细节时笑得呵呵的。

马岩松的建筑事务所在北京板桥南巷胡同的一个单位大院里,他租了两层,把室内所有能拆的墙都拆了,“有人问我为什么不去写字楼,我说我又不写字。在这里每天能感受到城市的生活和变化,这对我来说挺重要的”。算上实习生,他的团队大概有50人,其中一半是外国人,日常交流说英语,像个小联合国。

事务所最近开始在欧洲做项目,一个在罗马市中心,把一个类似博物馆的早期现代建筑改成住宅,另一个在巴黎。“现在我们更想把自己的理念放在全球文化中,探讨城市和自然的关系。”在国内,马岩松选择南京、黄山等地做设计,他管自己的作品叫山水建筑,试图恢复传统建筑中“人跟自然的韵味”。

北京人在耶鲁

马岩松小时候的理想是当画家,长大后又想拍电影。1994年,19岁的他去考北京电影学院,没考上。考官看他有美术功底,建议他学建筑。结果他真的考上了北京建筑工程学院。

毕业时,马岩松不知道自己该去哪。“一看他们设计的那些建筑就不想去设计院,也不知道怎么改变。”他选择了出国读书,一开始是在美国亚利桑那大学,待了一段时间后觉得跟在国内差不多。“都是固定的老师,没什么挑战。”后来他去了耶鲁。“耶鲁的老师大部分是从外面请来的建筑师,各学派都有,充满争论,学术课堂很开放。耶鲁的核心精神就是任何想法都不能打压下去。”

耶鲁给了马岩松随意发挥的环境。2002年,全世界的建筑师都在研究世贸大厦的重建。还在读书的马岩松拿出了一个充满悬浮感的“浮游之岛”。他认为,最好的纪念就是发展:原来的双塔是现代派建筑的极致,他就要设计一个未来派的极致;纽约的高楼都像棍子一样竖着,他就来一个横着、漂着的。

从耶鲁毕业后,马岩松在导师的事务所短暂工作了一段时间,2004年回国创建了自己的事务所——MAD(英语意为“疯了”)。最初两年,MAD处于一种纸上谈兵的状态。客户认可他们的创意,但实现起来很困难,因为那些前卫的建筑造价太高。直到2006年,他带领MAD在加拿大一个超高层公寓设计竞赛中中标,成为首个在海外赢得标志性建筑设计权的中国设计师。那幢建筑被他设计出水波纹一样的曲线外观,当地媒体给起了一个名字——梦露大厦。

31岁的马岩松一举成名,也有了更多的建筑话语权。随后几年,MAD相继为国内多个城市设计公寓、博物馆等。

一个城市一定得找到自己的特点

在马岩松看来,西方主流现代派建筑风格对中国建筑界的影响很大,中国建筑师现在仍然非常崇拜现代派,而他则把自己称为“反现代派的异教徒”。他解释说,对西方来说,二战后的现代主义建筑风格是有其时代背景和社会原因的,“为解决战后人们没房子住的问题,建筑被设计成简单的方块,成本低、容易复制。后来这个思潮影响到全世界,还发展成一种现代主义美学。”

马岩松认为:“改革开放后,国内建筑大量模仿西方,但由于没有经历过西方的工业革命和文化运动,一味抄袭,导致中国当代建筑大都是一些乏善可陈的混合物。”

环球人物杂志:北京二环以外的建筑很现代,看起来跟国外的大都市很像。

马岩松:其实现在二环以内也慢慢被蚕食了,必须到很中心的位置才有那种(老北京的)感觉。如今看来,现代化其实是商业化,它以技术和资本为支撑,而不是以文化为支撑。比如说全世界都可以开快餐连锁店,只要它能给你带来活力,而你又认可这种活力,它就可以把全世界都变得一样。只有当你认为一个城市的精神、价值观和文化是第一重要的,你才能对抗这种蚕食。这是现代城市的一个问题。北京这种有历史传统的尚且如此,更别说其它城市了。

环球人物杂志:看上去很有气势的城市建筑算不算成功的建筑,比如CBD的那些高楼?

马岩松:如果是那样,到了纽约就会知道什么是厉害了。一个城市的价值观是什么?现在很少有人去讨论。事实上,曼哈顿那个时代已经过去了,那些建筑是资本和权力的纪念碑。中国建筑应该超越北美模式,这是现在专业人士应该提出来的问题。如果说古典城市是关于神的,现代城市是关于资本的,那么未来城市就是关于人的。关于人的城市是什么样的?必须有一个想法在先。

环球人物杂志:现在一块土地上常集中着不同历史时期的建筑,比如天安门有故宫、人民大会堂、国家大剧院,你怎么看待这种“混搭”的格局?

马岩松:对一个现代城市来说,建筑形式可以多种多样,但有一个城市布局的问题。不是像现在这样,如同在一片荒地上画格子,然后一块块卖了。每个城市的格局不一样,才让每个城市有自己的性格和灵魂。今天中国的城市缺少格局上的东西,更缺少灵魂。

环球人物杂志:国内有没有哪个城市做得比较好?

马岩松:(思考)没有。中国现在的城市分两种,一种是有历史、有文化的,像北京、苏杭,尽管现代建筑发展得很糟糕,但毁不了老城,因为老城毕竟气场强大。另一种是新城市,因为无法成为一个有文化和归属感的地方,也就成不了一个伟大的城市。

我前段时间遇到有人争论巴黎和香港哪个好。巴黎是很多矮建筑、广场,香港都是高楼大厦,密度特别大。我觉得没必要争论,两个城市就是因为不一样才很独特。都有跟别的城市不一样的地方,我觉得这个才是关键的。一个城市一定得找到自己的特点,中国的这些新兴城市还找不到。另外,还要看出发点,就像拉斯维加斯,初衷就是要在沙漠里建一个特别刺激的地方,它不可能是适宜居住或者文化传承的城市。

环球人物杂志:城市建筑密度太大是个问题吗?

马岩松:中国要建一些新城市,这个方向是没问题的,因为能提高效率、集中人口,不可能像欧洲似的有很多小城市、小城镇,所以出现一些人口集中的高密度城市是肯定的。

外国建筑师理解不了中国

在马岩松刚回国的那段时间,中国建筑师正在为失去市场而忧虑,当时中国成了国际建筑师们的试验场,国内重大标志性项目的设计权纷纷被国外设计师获得。甚至有的项目在招标中规定,国内设计单位必须和国外设计机构组成联合体,才能参与投标。在马岩松看来,国内设计界的问题技术还是次要的,归根结底,是中国目前的建筑界从理念到市场,“都还没有达到一个愿意付出的阶段,还是在索取,有机会就捞一把”。

环球人物杂志:有些国际著名建筑师在中国的作品也是贬大于褒,比如央视大楼。

马岩松:还是那句话,一个城市要有自己的价值观。央视大楼不能说好不好,只能说适不适合北京。它表现出力量以及横空出世的感觉,很强硬、很有攻击性,但我觉得北京不是这种气质的城市,北京更需要和谐的感觉。

环球人物杂志:国外建筑师的问题出在哪里?

马岩松:他们大多很有水平,但不深入,对中国文化还是难有深入的理解。比如设计央视大楼的库哈斯,可能他对近20年的北京非常了解,但从长期来说还不够。还有一些建筑师选择堆砌中国元素,那是很滑稽的,东拼西凑,没有独立的价值体系和深层次的认识。

环球人物杂志:国内的建筑设计行业与国际相比处于一个什么水平?

马岩松:从市场层面说,现在中国有利可图,所以国外建筑师都来了。事实上,中国这么多闻名国际的建筑项目,大多数都是中国建筑师帮忙完成的,外国建筑师只是做了一个概念、方案,真要建出来全是中国建筑师配合的。

从技术层面说,国内建筑师的水平也都不差,差距是在思想层面上。中国建筑师太多地被当成工具了,这使得他们会去做各种风格的建筑。因为做什么不是自己能决定的,而是市场决定的。

当然,这样的建筑师在国外也有很多,但国外还同时存在一批把自己当成知识分子的建筑师、理论家、评论家,这正是中国现在缺乏的。

环球人物杂志:中国建筑师的角色定位有问题?

马岩松:我觉着这是中国建筑界的一个软肋。首先,建筑师不觉得自己是能对这个社会发挥作用的知识分子;其次,就算觉得自己是知识分子,也认为应该出世,躲在角落讨论问题,不愿意接触权力和资本,不去改变社会。这是中国的一个士大夫传统。这就导致或许有一些思想存在,但城市没有被改变。中国所谓的先锋建筑中,有一批是跟市场不一样的,但城市该怎样还怎样,他们的实际作品可能最多只是郊区的一个博物馆,跟大环境的对抗性太小了。

中国建筑师生活在夹缝里,喜欢自己的历史,但又被国际化和商业的力量冲击得不得了。如果谁能坚持和发展自己的独特价值,我觉得就相当了不起。

既不对抗、也不崇拜历史

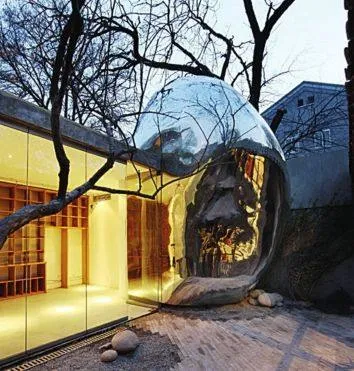

2009年,北京北兵马司胡同32号的小院里,出现了一些水滴形状的“胡同泡泡”。这是马岩松为老城区四合院设计的卫生间。对于如何改造老建筑,他的理念是,诚实地表现今天人们的生活,但不能突兀,为了显示不一样而不一样,而是要融合。“这是表达对自我的一种尊重,既不对抗、也不崇拜历史。”

环球人物杂志:你好像很喜欢在一个古老城市的中心建造新建筑?

马岩松:是的。我觉得历史就是一条永不停止的河。每代人都要往这条河里带进一个价值,河才是流动的。我不觉得历史是过去和现在这种对立的关系,今天的人的价值是一定要体现出来的。

环球人物杂志:近些年一直在讨论怎么保护北京的老胡同。有建议采取居住性保护的手段,但从目前看,卫生等基础设施建设能跟上吗?

马岩松:保护古建筑有什么技术难度吗?根本没有。铺管道、取暖设施都没问题,只是不做。有些区域改造,整体推平了,因为这是有经济价值的。比如前门大栅栏,我觉得那是很失败的一个改造,并不是真的尊重文化。

环球人物杂志:会不会有些建筑大家现在觉得不好、接受不了,过一段时间又觉得好了?

马岩松:“大家”根本就不是一个很重要的因素。不是大家说不好它就不好,也不是大家都骂才能说明它好,而是要看决策者、专业人士有没有远见。

环球人物杂志:中国城市建设未来的挑战在哪里?

马岩松:怎么保护老城是一方面,怎么发展新城市是另一方面。如何延续自己的价值观,让人跟环境、建筑、自然的关系在现代城市中表达出来。我觉得这是中国未来城市的真正挑战。肯定不是简单地拿来或拒绝,因为西方都已经在自我批判了。现在那些西方大都市的基础是现代主义的资本,是在资本掠夺时期建立起来的,中国在当前应该有更高的理想。

所以我觉得,怎么建立人文的、有灵魂的城市是中国未来的一个方向。研究出这个就是对人类文明的贡献。要做到这点,先要有研究、创新的精神,还要有开放的环境,包括失败都能接受。中国必须做好准备,要有远见,照搬别人的东西肯定是很低级的。