寇准,牛脾气一生没改

寇老西,也就是宋代名臣寇准,在《夜审潘洪》、《寇准背靴》等传统戏曲节目中,以忠君爱国、清正廉洁、刚正不阿的形象深入人心。不过艺术终归是经过加工的,真实的寇准一般人反而就不知晓了,连他的籍贯也会弄错。戏曲上往往称寇准为“寇老西”,操着山西口音,爱喝陈醋,如果真以为他是山西人,就大错特错了。《宋史》里记载得很清楚, 寇准是“华州下邽人”,也就是今陕西省渭南市人。

在朝堂上跟皇帝“说理”

寇准是“官二代”出身,他的父亲寇相是五代后晋魏王府里掌管文书的官员。大概是受父亲的熏陶,寇准18岁就考上进士,迈入仕途。但他自己也未曾想到,今后的仕宦生涯会如此大起大落。

寇准最初在基层锻炼,当过知县等小官。没几年,就平步青云当上了京官。但他一来,就和皇帝言语不和。有一次在殿里奏事,说话太猛,把宋太宗气得拍案而走,寇准还不识相,拽着皇帝的衣服让他坐下继续说理,一定要说个明白。俗话说“伴君如伴虎”,寇准这种做法,很可能招致杀身之祸。好在宋太宗觉得在一群平日只会唯唯诺诺的官僚中,寇准显得格外“另类”,反而对他欣赏有加,认为他刚直,将他比作唐太宗时期的贤臣魏征。

可在同僚中,寇准就不那么走运了。不久,因为他和其他大臣在朝堂上互相揭短,以致争吵起来,皇帝怒不可遏,把寇准贬到青州做知州。这是他政治生涯中的第一次挫折。

当庭争吵固然欠缺君子之风,但宋太宗此时大概也只是想压一压寇准的火爆脾气而已,对他的才干还是十分欣赏的。不久就把寇准调回京城,让他做了参知政事,也就是副宰相。一向禁止大臣们提立储问题的太宗,还主动和寇准讨论起该立哪位皇子。当太宗问起襄王如何时,寇准回答:“知子莫若父。您觉得哪位皇子可以,决定就是了。”虽然没有明确回答,但口气明显是支持的。太宗也因此坚定下来,立襄王为皇太子。

没过多久,寇准的牛脾气又给自己惹来了祸患。因为他与别的大臣有了矛盾,太宗斥责了他。他倒好,不管不顾,跟太宗都争起来。结果可想而知,气急了的太宗这次将他贬到了河南邓州。

寇准这一去就是好几年,直到太宗驾崩,都没能回来。

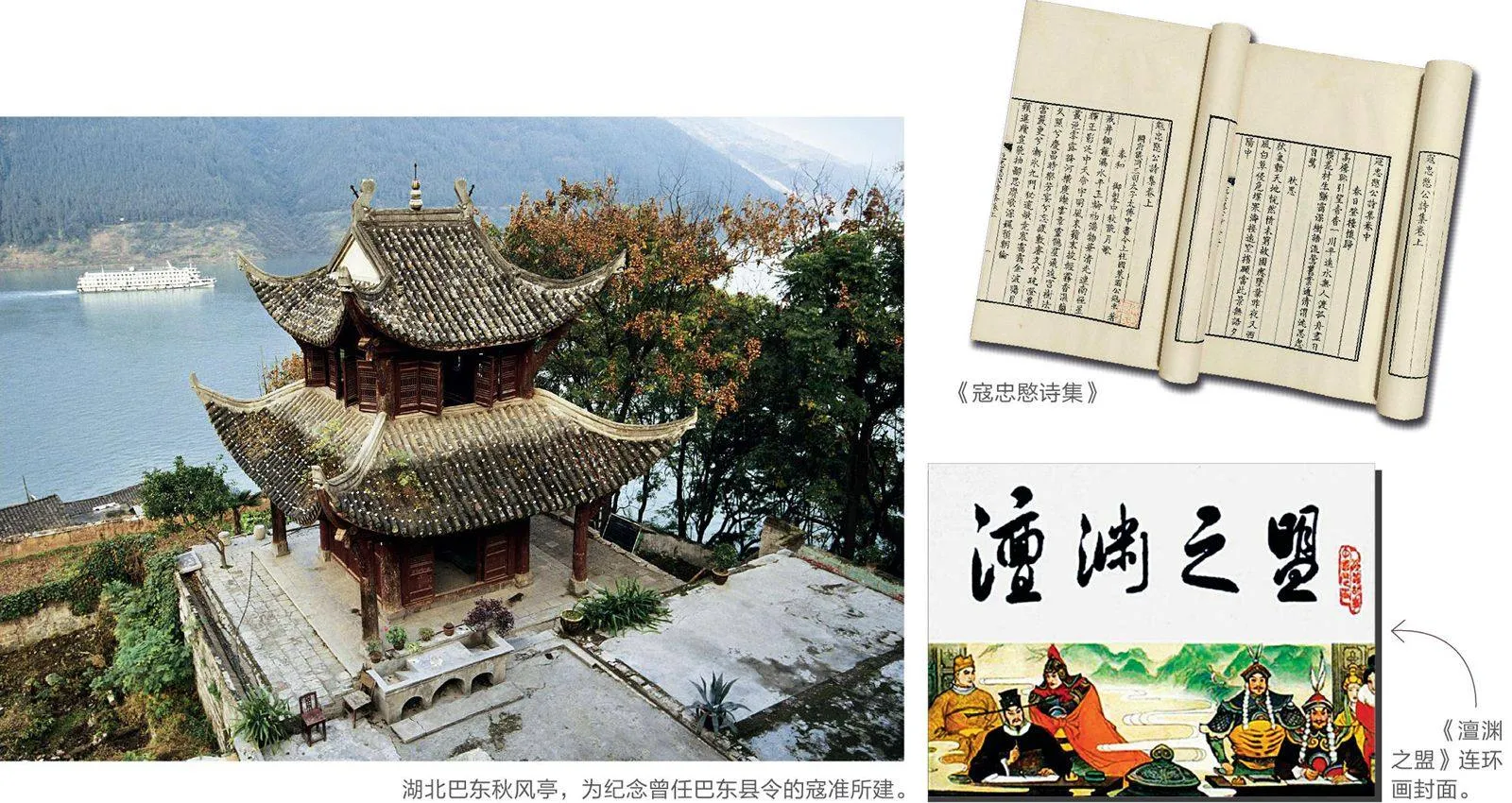

襄王也就是宋真宗继位,寇准因先前有保荐之功,才干又为真宗赏识,被重新起用为宰相。他人生中最得意的一笔就此展开,这就是众所周知的“澶(音同馋)渊之盟”。

当时,辽国的太后和君主率领军队攻打大宋。面对强敌,朝中大臣们不想着如何退敌,都在谈迁都。只有寇准,三番五次去请宋真宗亲征,后来果然与大臣杨亿一起,连哄带骗,把宋真宗拉到了澶州。宋军士气大增,射死了辽国的一员猛将。辽人不得已,提出议和,双方签订盟约。寇准在大宋的威望几乎达到人生的顶峰。

但物极必反,得到真宗高度信任的寇准依然不改脾气,居功自傲,再加上用人完全根据自己的想法来,遭到其他大臣嫉恨。原本主张迁都的宰相王钦若借寇准最得意的功劳发难,他向真宗进言,在澶渊时,寇准只不过是个赌徒,快要输光了,拿皇帝做最后的赌注,丝毫没有“爱君之心”。这下可说到了真宗的痛处,作为堂堂大宋皇帝,被人牵着鼻子走,多么没主见。真宗逐渐疏远了寇准,并将他贬回老家陕州。这是寇准的第三次宦海沉浮。

寇准花了几年的时间才又重回京城。“事不过三”,要是旁人,怎么也会将脾气改一改,可寇准给真宗的印象依然是“刚忿如昔”,没多久又被外放。为了回去,他只好向皇帝进献天书。这是古代官员常玩的一种把戏,上天降下了文书,代表国泰民安,皇帝圣明。宋真宗果然龙颜大悦,让寇准重新出任宰相,这也是他最后一次出任这一职务。

此时的朝廷,波谲云诡,作为宰相,必须游刃于各种势力之间,难免惹人怨恨。宋真宗身体欠佳,刘皇后经常干预政事,寇准看到了其中的危险,秘密筹划让太子监国。可还没等计划实行,就被刘皇后和支持她的权臣丁谓知道了。寇准的宰相是做不成了,先被贬到相州等地,后来被贬至雷州,并最终病逝在那里。

一手提拔了个仇敌

由于寇准刚直、敢说话,所以能得到皇帝赏识,然而也正是因为他缺少应有的妥协与圆滑,所以在宦海屡沉屡浮。这就是所谓的性格决定命运。

关于寇准的这种性格,当时的人就有评论。寇准有个好朋友,叫张咏。他听说寇准当了丞相,曾感慨“寇公奇材,惜学术不足尔”。等到后来两人见面,寇准向张咏请教为官之道,张咏委婉地建议他读读《汉书?霍光传》。寇准不明白他的意思,等读到“不学无术”时,不禁哈哈大笑着说:“这是张公对我的评价吧。”

难得寇准不以为意,其实张咏的“不学无术”倒并非是批评寇准才学不足,而是别有深意。

张咏曾说寇准是“真宰相也”,但又说“苍生无福”,门生问他什么意思,张咏说:“别人说1000句话,可能都要藏几句真话;寇准呢,一言而尽。他年纪轻轻就入仕,又很快被重用,总是高人一等,所以没来得及学会圆滑。”寇准的“不学”不是指学问,而是指政治经验,“无术”不是指才干,而是指政治技巧。

北宋朝廷派别林立,纵使老成的大臣也未必能游刃其间,更不要说年少成名之人。偏偏寇准刚入朝廷就得到皇帝的赏识,对他而言是幸运,更是不幸,在“枪打出头鸟”的官场生态里,寇准早已成为其他大臣的“眼中钉”,时时刻刻都有人在寻找机会打击他。

如果寇准人情练达,也许他的日子会好过很多,但他的性格偏偏是直爽、敢言、固执的,又好争辩,较起劲来没个完。《宋史?寇准传》里就说他:“虽有直言之风,而少包荒之量”,不能容人,好与人争。这在讲求关系和人缘的官场显得格格不入。

宰相王旦与寇准本来是同年的进士,又都身居高位,论资排辈的话两人相差无几。但寇准时常借机找王旦的麻烦,连宋真宗都看不下去了,对王旦说:“你虽常常夸奖寇准,寇准却专门数落你的不是。”这王旦实在是仁厚之人,不以为意,反而替寇准开脱,说:“我任宰相的时间久了,在政事上必然有失误的地方。寇准是忠直之人,所以才常常在您面前直言不讳,这也正是我敬重寇准的缘故啊!”直到临死之前,王旦还向真宗举荐寇准担任宰相。

王旦心胸宽阔,还不至于对寇准打击报复。但要是碰上个心胸狭窄的人,就会惹来大麻烦,丁谓就是典型的例子。

这丁谓也是个人才,少年时就以文章著称。他曾携文向北宋著名散文家王禹偁请教,王氏惊为天人,说从唐代韩愈、柳宗元之后,200年才有这一篇文章值得看。然而丁谓虽有才学,心术却不正,天下人都认为他是奸邪,与王钦若等被人称作“五鬼”。即便这样,寇准还是一手将丁谓提拔成副宰相。

有一次,两人共同进餐,寇准的胡须上不小心沾上了汤污,丁谓殷勤地跑去为寇准擦拭胡须,这就是“溜须”一词的来历,可见此人对上司是何等奉承。寇准半开玩笑地说:“丁谓你也是国之重臣,怎么能给长官拂须呢?”一句话,说得丁谓在群臣面前下不了台,从此对寇准嫉恨起来。后来,寇准被贬至雷州,就是拜丁谓所赐。

选拔官员重才不重德,与臣属交往出言不逊,以致自己一手提拔起来的人成为宿敌,可见寇准的性格缺陷。

厕所里也要点蜡烛

在人们的印象中,类似寇准、海瑞这样的清官,一定是两袖清风、生活简朴。可实际上,寇准的生活非常奢靡。

在北宋,一般家里都点油灯,蜡烛属于奢侈品。寇准呢,在家从来不点油灯,即使是厕所、厨房这样的地方,也一定用大蜡烛照明。

寇准小时候就喜欢奇技淫巧之物,史书上说他颇喜欢飞鹰走狗这类玩意。寇母一看儿子痴迷这些就生气,恨铁不成钢,手边有什么抄起来就打。也是寇准倒霉,有一次他母亲手边就一个秤砣,只听“梆”的一声,秤砣被寇母砸过去,正好砸中了寇准的脚,鲜血直流。

当官以后,寇准特别喜欢听戏、喝酒。每次宴请宾客时,他都喝得酩酊大醉,酒酣之际,还常常随意向歌姬赏赐钱物。有一次,寇准的一个小妾见他又在“散财”,很不高兴,写了一首诗给他:“一曲清歌一束绫,美人犹自意嫌轻。不知织女萤窗下,几度抛梭织得成。风劲衣单手屡呵,幽窗轧轧度寒梭。腊天日短不盈尺,何似妖姬一曲歌。”劝寇准要记得百姓疾苦,不要轻易浪费。寇准不以为然,和了一首诗:“将相功名终若何,不堪急景似奔梭!人间万事何须问,且向樽前听艳歌。”在寇准眼里,享受现世的莺歌燕舞才是最重要的。

寇准走到哪里,就把喝酒的习惯带到哪里。贬放青州的时候,宋太宗想召回寇准,问起他的情况,大臣们回答:“皇帝您很挂念寇准,但听说他在青州终日饮酒,不知是否也想念皇帝”,宋太宗默然不语。“澶渊之盟”后,寇准的权势如日中天,常常召集高层官员到家里通宵达旦地饮酒,简直到了嗜酒如命的地步。他自己也说,“痛饮能令百恨开”,大概将生活中所有的“恨”都寄情于酒精之中了。

可喝酒终究有误事的时候,寇准在真宗病重、谋立太子监国时,正是因为喝酒,才导致事情败露,自己也落了个贬官的结果。

这样的寇准,也许不是那么完美,但却是真实的、有血有肉的“活人”,而不是被供奉起来的圣灵。毕竟,那种完美无缺的人格,只能出现在戏剧或者想象中。