“隐士”马可:大自然才是设计师

马可蹲在地上,仔细地把衣服铺开在泥土里,看似毫无章法地用手抓弄,让土壤和沙粒浸透布料的每一条褶皱。之后,她抓起一把沙子,均匀地撒在衣服上。马可穿着一件白色T恤,军绿色肥大裤子,头发松散地挽在脑后,就像一个农妇。

正是她,改正了中国人一提传统服饰言必称旗袍的毛病,在巴黎秀场展示出“清贫才奢侈”的个性理念,为彭丽媛设计的出访服装风格大气……这位服装设计界的“隐士”最欣赏和敬畏的设计师是大自然,“它设计的70亿人中没有两个完全相同,它创造了无法计数的生命物种,没有一个能够独立存在。”

奢侈并不奢侈,清贫才奢侈

珠海唐家湾镇鹅岭北麓的山冈上有处怡人所在——“共乐园”,这里曾是民国第一任总理唐绍仪的私人花园。沿着小路一直往里,在共乐园北门附近有座不起眼的两层建筑,没有任何标牌,这就是马可的“无用”工作室。除了设计室,这里还有纺纱、织布、裁剪、制作的工房和染房——“无用”的生产坚持全手工制作。整个工作室自然而简朴,主色调是灰色和白色,木桌、木椅、各种风格的麻布衣服陈列其间。

2007年,导演贾樟柯为拍摄纪录片《无用》走进了马可的工作室,参天绿树,微微的泥土香,大狗带着一群狗仔散步……这里的一切都给他留下了深刻的印象。马可说,她搬来这里,看中的就是这儿的盎然绿色——她对大自然的需要远甚于任何一位设计师。当时,马可正准备参加法国巴黎时装周,她的服装秀名为“无用之土地”。贾樟柯用镜头记录下了文章开头的那一幕,“马可希望衣服与自然发生作用”,他觉得自己理解了这位女设计师。

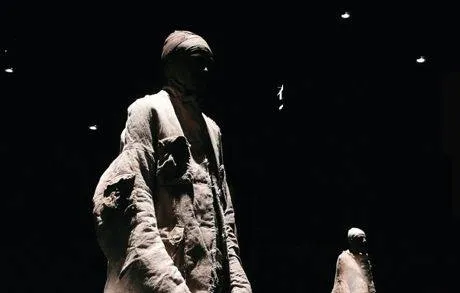

2008年,马可受邀再赴巴黎时装周做压轴演出。下午5点半,在巴黎小皇宫公园一条长约百米的林荫道上,一场名为“奢侈的清贫”的服装秀正在上演。42位表演者穿着马可的最新作品,或缓步走着或闭眼站立,仿佛穿梭在风中的行者。衣服以棉麻丝毛4种不同的天然材质制成,鞋则使用了回收材质,没有炫技的剪裁和复杂的设计,每一件都是手工缝制,一切都尽可能接近自然朴实的状态。在另一边,来自贵州的两名织布工人相互配合着,一人娴熟灵巧地拈出纤长的棉线,一人端坐在古老的织布机旁,织着层叠的白布;身穿蓝色长袍的蒙古歌者,站在盛着蓝布和清水的木桶前染色并歌唱,吱吱呀呀的织布声和着悠扬的歌声……在巴黎珠光宝气的秀场,马可让所有人震惊了。奢侈并不奢侈,清贫才奢侈——这是她想要向世界传达的思想。

关于土地与人、清贫与奢侈的思考,并非马可在安闲的院子里空想得来的。不工作时,马可喜欢开车去偏远的乡村、高原甚至农田和矿区采风。在矿区的裁缝铺里,师傅把工人拿来的破裤子缝补好,叠好,装进塑料袋。工人提着袋子一步一拐回到他的窝棚里,把补好的裤子小心收好,这下又可以穿上一阵子。“一针一线缝的衣服,缝缝补补又三年留下来的衣服,因为人工的投入,所以是有记忆的;因为有记忆,所以会珍惜。这是工业流水线永远不能比拟的。”马可说。

想有一个与众不同的设计

1971年,马可生于长春。高考报志愿时,她选择了苏州大学“服装设计兼表演”专业。大二时,她却发现这个专业偏重于“表演”,而不是之前老师告诉她的那样:培养设计师及服装表演编导。马可几乎没有任何表现欲,更不愿意与他人争奇斗艳,相比灯光熠熠的T型台,她的乐土在广袤、深邃的精神世界。“沉默不语、需要人去用心体会的布料更能吸引我,它们为我的想象力提供了丰富的可能性。”这个全班效果图画得最好的女孩,自然而然地走上了设计之路。

23岁时,马可以“秦俑”获得第二届“兄弟杯”国际青年服装设计师作品大赛金奖——这是她迄今为止唯一参加过的比赛,至今仍是最年轻的金奖选手纪录保持者。当时有评论说,“此作品一出,随即改正了中国人一提传统服饰文化言必称旗袍的毛病”。

大学毕业后的几年里,马可曾在服装公司当设计师、设计总监,但她无法忍受中国服装业千篇一律的“裁缝式”发展模式,愤然辞职。“在那个时代,人们的审美观是求同,而不是求异。于是,我就想有一个与众不同的设计,是反流行的、反大众的。”1996年,她和毛继鸿成立公司,服装品牌就叫“例外”,毛继鸿负责营销,马可负责设计。

那年冬天,马可设计的第一批大衣被放在北京和广州的一些小店里寄卖。在北京的素人店铺,从晚上6点到9点就卖出6件。“我永远记得当时人们看到‘例外’时那惊奇的眼神,这给我和马可带来了信心和鼓励。”毛继鸿回忆说。

在很多业内人士看来,“例外”是中国真正意义上第一个独立设计师品牌。“‘例外’的设计风格,给内心自信、经济独立的知性女性提供了另外的选择。”彭丽媛就是其中之一,几年前,她就已是“例外”的忠实客户。

“例外”走过10年时,马可选择了离开。“我的一部分创意拿出来和大众分享,但还有一部分希望保留给自己。但是在这样一个已经运营了10年、比较成熟的品牌里,是不可能实现的。”2006年,马可创立了“无用”工作室。

几乎就在同时,传出了她和多年的合作者毛继鸿离婚的消息。但曾经拥有共同的价值观、理念和做人原则,让两人即使在婚姻上分道扬镳,事业上各有发展之后,仍能够保持一贯的默契。

随着“无用”的创立,马可的生活也由广州转移到了珠海。“来到珠海的这些年,我一直在学习的就是适应慢生活,有人问我,你什么时候感觉到幸福?我说是夏日午后,一只蜻蜓落在我的茶杯沿上很久都不离去的时候……”

用作品代替自己说话

最近,马可因为设计了彭丽媛出访服装而备受关注。对此,她只是淡淡地说:“这次出访的服装是我首次为专人设计。专人设计在我的理解是:在符合设计师个人审美、价值观的前提下,为特定对象提供适合其需求的服装服饰。如何体现‘第一夫人’的身份并非重点,相比之下,如何呈现一个具有独立思考精神的、内心充满柔情和力量的、成熟睿智的中国现代女性形象更值得探索。”

同样具有“独立思考精神”的马可过着隐士般的生活,只在极少几次活动中露面时被拍到侧影。因为鲜少露面,常有“粉丝”在她工作室的大门上留下一张纸条,然后离开。此次接受环球人物杂志记者采访时,马可和助理斟酌再三,发来了一张小小的照片,是她和爱犬在一起。

而在贾樟柯的镜头里,无论是在巴黎时装展上还是在乡村,马可永远透着淡然的味道:身上是宽松的棉麻衣服,脚上是平底布鞋或是短靴。生活中,她不喜欢时装、不做美容,不在意变老,也很少逛街、购物,最喜欢去书店。在西方媒体的描述里,她是“美丽的”——“一头乌溜溜的长发,穿一件白色的亚麻外衣及便鞋,样子宛若豆蔻少女。”“她是一个很安静的人,也是一个非常有自己想法的人,对自己的想法很坚持。”马可的朋友这样评价她。

马可的自我剖析更耐人寻味。“我是一个不喜欢用语言表达自己的人,一直更愿意用作品代替自己说话,好在创作是件非常诚实的事,透过作品完全能窥视一个人的内心和精神世界。我曾是一个时装设计师,后来是一个服装设计师,再后来是一个设计师,还差一点儿做成艺术家,而现在,却什么都不是了。”

不做高级定制

环球人物杂志:从“秦俑”到“土地”再到“奢侈的清贫”,你的设计里一直体现着一种对于人生的哲学思考。这种思考方式对你的设计理念有什么影响?

马可:我自小喜爱读书,属于捧起书本就废寝忘食的那种。我父母都是大学老师,所以家里最多的就是书。6岁上小学前,我看完了人生中第一本小说。我深感阅读给我带来巨大的帮助,每晚在灯下静静地读一会儿书,也是我最大的乐趣之一。我大概9岁时开始寻找“人为什么活着”的答案,后来发现,对此问题的探索过程即我们的整个人生。

环球人物杂志:彭丽媛出访服装是你首次尝试为专人设计。其实郭培、马艳丽等很多设计师早早就在国内开启了高级定制这个领域,你之前为什么一直没有进行过这方面的尝试?

马可:我称其为专人设计而非高级定制,因为我并不标榜业界对“高级定制”惯常的定义,我只遵从自己内心的价值。这个世界上最奢侈的并非镶满珠宝和钻石的华服,因为再华丽的衣服也有其标价。只有倾注爱的衣服才能拥有生命,而生命是无价的。

环球人物杂志:你认为,什么样的女性最美?

马可:自信而不自负、内敛却不懦弱、包容而有态度、自然但不粗糙、细腻而不狭隘、独立不乏柔情的女人最美。

环球人物杂志:你的设计灵感来源是什么?

马可:就是我自己的人生体验。我是女孩时,我为女孩们设计;我是女人时,我为女人们设计;我是女儿时,我为父母们设计;我是妻子时,我为妻子们设计;我有丈夫时,我为先生们设计;我是母亲时,我为孩子们设计……这些都是我所关爱的人,我生命里重要的组成部分,创作的动力只有“爱”。心中有爱的人都有可能做出好的作品。

环球人物杂志:服装是被人来穿着的,本应该是有用的,您的工作室为什么叫“无用”?

马可:在2006年创建“无用”的前几年,我发现自己非常珍视的、很多最为本质的价值被人们忽视了。比如说,我相信幸福快乐和名利、物质并不存在必然联系;亲手缝制的衣服能够传递情感;慢生活会增加生命的品质,而忙碌只会减少;所谓的闲情逸致非常必要,而且不可或缺;心灵与灵魂的美好远远比漂亮包装的外表更重要;若要超越当代必须深谙传统之道……而现实中,人们的行为却常常相反,我不相信这些无法数据化、也无法提升GDP的认知真是无用的,所以,我就以“无用”之名,亲自来实践和证明。“无用”也是我对这些人性中永恒价值的探索,我要做比我的生命更长久的东西。

环球人物杂志:在现在比较浮躁的社会中,执着、低调的个性是否也会让你错失一些东西?

马可:与其说“错失”不如说“主动放弃”,所以才能继续“无用”。

环球人物杂志:你好像很享受现在这种隐士般的生活?

马可:每天早上我带着狗步行上班,晚上再带狗回家。能脚踏实地活着我很知足,做设计是上天给我的奖励。