就事论事,同类拓展

2013年18套作文试题,以“社会现象”类居多,它们分别是全国课标Ⅱ卷的“同学关系调查”,广西卷的“寻找手机”,山东卷的“莫言被咬”,广东卷的“富翁捐助”,北京卷的“爱迪生与手机”,浙江卷的“童心”等。这类试题贴近现实,贴近考生的生活,跳动着时代的脉搏,占2013年高考试题数量的三分之一。显而易见,此类试题将代表着2014年的命题方向,那么如何写好“社会现象”类材料作文,笔者认为最佳的写作方法是“就事论事、同类拓展”。

“社会现象类”材料作文,从试题所给的材料性质来看,可分为三类:

一、正面材料。如全国课标Ⅱ卷的“同学关系调查”,对于增进同学间的友好关系,营造和谐氛围,72%的人表示非常有信心;山东卷莫言在被“咬”之后表达了自己的谢意,并认为请别人挑错,是消除谬误的好办法;广西卷中捡手机者认为不能用贪心来对待爱心。这类材料感情倾向明显,具有积极向上的价值观。

此类材料作为正面材料,考生可把它作为一般议论文来写,以全国课标Ⅱ卷的“同学关系调查”为例,可从以下思路构思立意:

第一步:引述材料,摆出现象。某机构就“同学关系”问题调查结果显示,对于增进同学间的友好关系,营造和谐氛围,72%的人表示非常有信心,他们认为互相尊重、理解和包容,遇事多为他人着想,关系就会更加融洽。【就事论事、略写】

第二步:从现象中提取论述的观点。确实如此,同学之间只有互相尊重、理解和包容,关系才能变得融洽,这是我们为人处世的基本原则。【就事论事、略写】

第三步:分析、阐释观点。考生可选取的拓展素材有:①中国心理卫生协会大学生心理咨询专委会的调查表明,近40%的大学新生和50%以上的毕业生存有不同的心理问题;②马加爵事件、复旦投毒案;③清华朱令案;④网友给同室的大学同学发短信感谢:“感谢当年的不杀之恩”。【同类拓展、详写】

第四步:总结全文,提出倡议。要成才,先成人,一个心智健全、人格高尚的人,其之于社会的作用,恐怕是大于那些学富五车、却不惜为了自己而损害他人利益的人。让我们用尊重、理解和包容,建立融洽的同学关系。【略写】

二、反面材料。如浙江卷三句话都是对童心的论述,并且共同揭示了一个社会现实——少男少女的心灵在提前硬化。而材料的背后又具有明显的感情倾向,那就是“世界一旦失去这个伟大的孩提王国,那就是真正的沉沦”。所以材料对世界失去这个伟大的孩提王国的社会现实是充满着否定态度的。

此材料作为反面材料,考生可采用先破后立的结构模式来行文立意。

第一步:开篇引述材料。英国作家菲尔丁说:“世界正在失去伟大的孩提王国,一旦失去这个王国,那就是真正的沉沦。”【就事论事、略写】

第二步:找准角度对材料进行分析,剖析其谬误,进而提出自己的观点。是的,为什么人类的年龄在延长,而少男少女的心灵却在提前硬化?放眼身边,有多少孩子逐渐丧失了童真?他们过早的世俗化,梦想不再,锐气不再,暮气沉沉。所以我们一定要留住童真,留住初心,留住曾经的美好。【先破后立】

第三步:联系社会现实中的类似现象,阐释所“立”的观点。考生可选取的拓展素材有:①在丰子恺白发苍苍时所作的画中仍可寻找到童真世界;②热播电影《致青春》引发全民大怀旧;③当孩子从老人那儿听到神奇的童话故事、神话传说后,大人们往往一句“这个世界是没有神仙的”,就会使那个童年栖居的诗意空间轰然崩塌;④中小学甚至幼儿园里的孩子们都过早地学会了人情世故,例如攀比家长的地位和财富、向老师送礼、相互妒忌拆台等等。【同类拓展、详写】

第四步:结合试题材料再次强调所“立”观点,总结全文。中国画家丰子恺说:“孩子的眼光是直线的,不会转弯的。”泰戈尔也曾说“在孩子的眼睛里能找到天堂”。让我们留住童真,捍卫最初的人性家园,回归生命的本真,只有这样,往前走,才能干净地看待这个世界。【略写】

三、开放性材料。如广东卷“富翁捐助”,北京卷“文学家与科学家对手机的认识”,此类试题材料没有明显的感情倾向,考生只需抓住一个观点自圆其说即可,可谓仁者见仁,智者见智。

以广东卷为例,考生可做以下解读:

第一步:开篇引述试题材料。有一富翁热心于慈善事业,决定向三个贫困家庭捐助。一家高兴地接受了他的捐助;一家犹豫着接受了,但声明一定会偿还;一家谢谢他的好意,但认为这是一种施舍,拒绝了。【就事论事、略写】

第二步:选择材料的一个角度分析解读,提出自己的观点,可赞成,可反对,可辩证。如在对捐助的态度上,我很赞赏第三家的做法,因为别人的捐助毕竟是有限的,暂时的,甚至说是一种施舍,一个人要想彻底的走出困境必须靠自己的努力。【以第三家为切入点提出观点、略写】

第三步:联系社会现实中的类似现象,阐释自己的观点。考生可选取的拓展素材有:①88岁高龄的郑州老人孙玉兰靠卖气球为儿子治病,被网友称为“气球奶奶”; ② “87版晴雯”安雯为爱复出独立抵债拒绝施舍;③中国式慈善往往大张旗鼓的捐赠,从不考虑受捐助者的感受;④诈捐门的反复出现,让受捐助者对捐助者也失去了信任。【同类拓展、详写】

第四步:结合试题材料再次强调所提观点,总结全文。第三家的做法让我看到了他走出困境的勇气与希望,因为独立是对自己最好的捐助。【略写】

以上行文思路,我们可基本概括为“就事论事,同类拓展”。就事论事就是指考生的写作对象必须是试题材料所展示的社会现象。一事一议的最大缺陷就是文章内容单薄,为了弥补这种缺陷,考生必须运用相似联想或相反联想,寻找一些和试题材料同类的素材以充实文章内容,支撑自己的观点,这就是同类拓展。

考生们在写“社会类现象”材料作文时由于思虑不全,往往会踏入一些误区,从而导致分数低迷。其实这些“陷阱”是完全可以避免的。

(1)盲目地提某些大道理。社会现象类材料作文要求考生“就事论事”,不能让文章的中心游离于“事件”之外,但是在考场上一些考生所谈的话题和材料事件毫无关系,以致文章跑题。比如广东卷考生所谈的话题必须是“慈善”;全国课标Ⅱ卷考生所谈的话题必须是“同学关系”;北京卷考生所谈的话题必须是手机等等。如果考生所谈的话题游离于“事件”之外,那必定是跑题作文。

(2)内容空洞,走不出对试题材料的论述。既然社会现象类作文要求就事论事,那么有些考生就会就着材料大谈特谈,甚至对材料反复的叙述,缺乏对文章中心必要的拓展,进而导致文章内容单薄。要避免文章内容空洞无物,必须拥有自己独特的生活体验和对各类社会现象有一定的深度思考。考生平时不妨多看一些新闻、时评、社论等,提高思维能力与社会认知度,在写作时便可围绕材料进行主题升华。

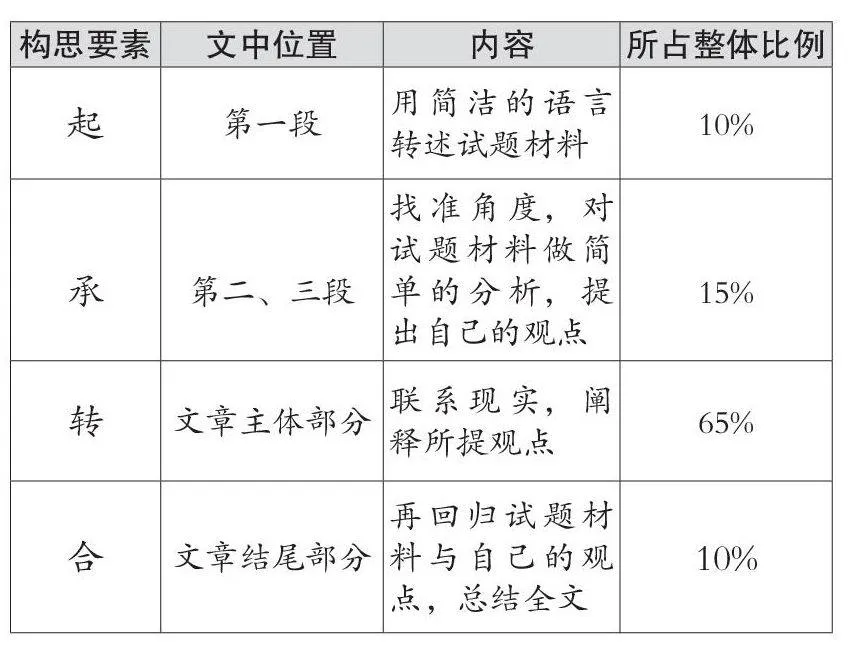

(3)结构比例严重失衡。 开篇引述试题材料,这仅仅是个引子,因而需要略写。选择材料的一个角度分析解读,提出自己的观点,联系社会现实的类似现象向外拓展,阐释自己的观点才是文章的重点,此部分需要详写。可一些考生却恰恰相反,大肆地叙述试题材料,而向外拓展的部分极少,进而造成文章在结构,材料安排上比例严重失衡。所以在文章结构上,考生不妨采取“起承转合”的结构来行文,请参照下表:

上述这种行文方法,使得文章结构严谨,不失为一种复古的创新。而且此类手法适合许多题目,也就是说许多文章都可用这种结构,因篇幅关系,不可能尽说,只能点到为止。