仙人崖石窟

位于甘肃省天水市北道区东南23公里朱家后川。群峰中幽谷长约3公里。分东、西、南崖及燃灯阁、献珠山、宝盖山等部分。

仙人崖在麦积山石窟北偏东方向,距麦积山石窟约15公里。

还记得有一年跟几个同学去麦积山玩,看完石窟去了植物园,园里多草莓。忙着摘草莓吃忘了时间,错过了去仙人崖的车。可是又不甘心。几个小姑娘群策群力,四处想办法。后来我们中一个大眼睛的女孩跟外地一进修学院的老师搭讪,说仙人崖是多么多么好。人家本来是要直接回天水,说得人家动了心,让我们免费搭他们的车去了仙人崖。

一个三十多座的大轿子车,只拉了不到十个人,哐哐啷啷地去了仙人崖。

大眼睛女孩第一次去天水,天知道她说仙人崖有什么好。不过有一点她没有说错,很久以前,有高人隐居于此修行,于崖下结庐修身养性,得道成仙后飞升而去,石崖自此有了一个美丽的名字——仙人崖。

同意拉我们去的老师长得魁梧,我们使劲夸他,指着寺庙里布袋和尚的塑像说像他。

山峰巍峨耸立,倒影于水中,一草一木,清晰可辨。在水边照相,岸上一个你,水中一个你。

此次再来仙人崖,依旧景致如画,的确是宜于成仙之地。

石窟隐于密林深处。

仙人崖的寺宇原称华严寺,明永乐十四年,明成祖朱棣将华严寺更名灵应寺。将仙人崖的庙宇,划给了韩开府,明韩王朱松的府第,成为韩开府朱家的私人家庙。

朱元璋建立明朝之后,实行“诸王之制”,分封诸子为王,让他们“控要害,以分制海内”,将二十三个儿子分封到全国各地,达到家天下的目的。洪武二十四年(1391年),第22子朱盈被分为安王,封国于平凉。朱盈死后,无子嗣,藩国被除,仅留典仗校尉百余人看守安王陵园。朱元璋的第二十子朱松被封为韩王,原封地在辽宁开原,因开原是边地,常有外族入侵, 韩王以不安全为由,一直留在京城未到开原上任。他薨后,他的儿子朱冲嗣封号,于永乐二十二年(1424年)改封地于平凉,从此来平凉定居。

平凉城为陇东重镇。城中从西门到东门,全都是韩王王爷和将军的府第。《平凉府志》说:“夹街阴阳,无不朱坦户而简瓦者。”韩王生活奢华,韩王府一年消耗的钱粮相当于十九个平凉县的田赋收入。

韩王府在平凉城定北门内之右,即今平凉市崆峒区政府所在地,如今平凉市人民广场即韩王府原来的府址前广场。广场上的槐树为明代韩王时所植,树龄皆应在五百年以上。崇祯十六年(1643年),李自成农民起义军攻克平凉,最后一位韩王朱覃被起义队伍擒杀,掌控平凉二百多年的韩藩家族消亡。

韩王消亡,仙人崖不再是家庙,当地人却依旧将仙人崖和灵应寺互称。

仙人崖分为西崖、南崖、东崖。

南崖山顶玉皇顶卧佛洞,为北魏时开凿,明代重修。正中塑一卧佛,佛祖涅磐像,身后塑十大弟子,或悲或沉思。其中1身中年弟子,竖眉、圆眼、高鼻、大嘴,胡人形象,左手握圆于腰前,右手抚佛身上,着袈裟立于佛后。

又一次想起唐玄奘的胡人弟子石磐陀,夜里梦见一位僧人坐在白色的莲花上翩然西去,无穷无尽的金色佛光汇聚在他的周围。于是,他就开始在锁阳城一石砌小庙塔尔寺中等候,直到玄奘出现,梦中的那个僧人与玄奘长得一模一样!

于是他跟随玄奘西去,夜渡葫芦河,闯过玉门关……

石磐陀之前又有若干石磐陀。佛渡众生,胡人于佛前诵经。

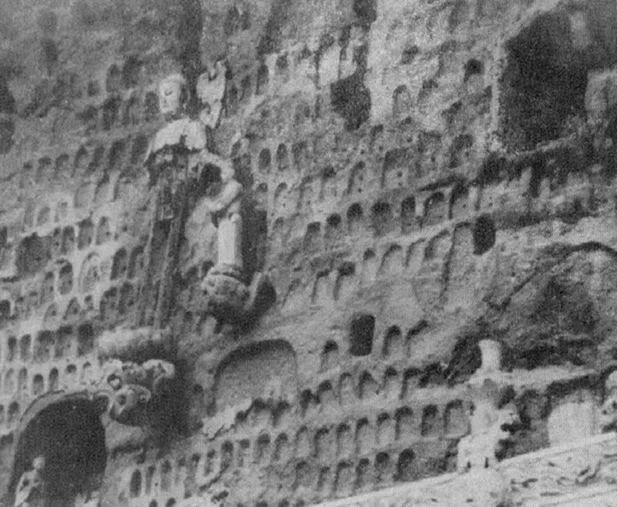

仙人崖南崖高10米、宽40余米的天然崖面,小龛排列得密密匝匝,每窟内都曾有一小身佛像端坐其中。此崖北魏时开凿,宋、元、明时重修。将洞窟开凿在奇险崖面上,可见一种超凡离世的决心和意念。现个别窟内尚存有8身元代重塑佛像外,其余小龛造像皆残毁。

细观之,佛像用模制的方法制成,同麦积山时期北朝石窟小型佛像的制作方法相同,甚至有可能是同一个模型所制吧。一堆堆黏土,装入模型,变身为一尊尊交脚小佛。

仰望这些密密匝匝的小龛,如同身处一个千佛的国度,令人震撼。

《大藏经》中载,古印度有一个国家,有位国王,年逾古稀还没有孩子,很是愁闷。于是又娶了一位王妃。时隔一年王妃有了身孕,皇后很是嫉恨。临产,生一肉胎。国王愁眉不展,皇后说,王妃非人,而是怪神降生人世,所以她生出的孩子为怪胎。如果想要国家太平,就得把怪物关起来。

国王听信皇后谗言,将王妃关进牢房,又把肉胎装入盒子投入江中。

盒子顺水而下,到了印度的另一国家。被一位大臣发现,打捞上来。打开盒子,发现里面装有一千个一模一样的小孩。他立即向国王汇报。国王派人抚养这一千个孩子,教他们练兵习武。他们长大后个个武艺高强,成为一千个勇士。

一千个勇士出征打仗,每次都会捷报频传。这天他们打到了亲生父母的国家,父王知国力孱弱,整日愁容不解。他去给王妃送饭,王妃问原因,国王告诉她。王妃说她能解围,国王半信半疑,但也没有别的办法,只好一试。

王妃让修建一座高塔,她坐在上面等候。一千个勇士来了,正准备攻打城堡时,王妃站在塔上大声说:“勇士们!人世间,没有孩子攻打自己的父母的。”勇士们疑惑不解,说:“你是我们的母亲,用什么来证明?”王妃将自己的奶挤出一千滴,滴在每位勇士口中。一千个勇士眼含热泪,放下了手中的武器,皈依佛门。

从此,崖壁上有了密密麻麻打坐诵经的千佛。“放下屠刀,立即成佛”的成语由此而来。

南崖千佛当中第10龛,为一组宋代的大型悬塑。佛高约3米,低平肉髻,大耳垂肩,面颊饱满丰润,双目微微下视,脸含喜色。胸以下部分残毁,裸着两根长长的木柱。佛脚下为三重仰莲瓣式莲台,一朵祥云托起莲台。佛右侧立着一位穿俗装的小孩。

这位穿俗装的小孩为罗睺罗,高约1.5米,微微右侧而立,头戴圆筒冠,着一身圆领长袍,稚气未消,弯眉细目,也是脸带笑意。挺胸鼓腹,双手急急地向前伸着,立在莲台之上。

此塑造被专家称为“释迦会子”,也就是说塑的是释迦牟尼成佛以后回家看望自己的孩子罗睺罗的场景。罗睺罗顾不上换去家常衣裳,就急急地跑了出来,难怪视之喜气洋洋。

麦积山石窟133窟也有一组这样的雕塑,亦为宋代雕塑,只是罗睺罗位于释迦牟尼佛右侧,为一尊穿袈裟的小佛形象。大概这组“释迦会子”要比麦积山的稍微早些,再迟些罗睺罗才会剃度出家。

东崖罗汉堂,前殿后窟,系明代建筑和塑像。塑大佛、菩萨,殿内左右壁与前壁,塑神态各异之十八罗汉。

唐代时为十六罗汉,至唐末,开始出现十八罗汉,宋代则盛行十八罗汉。增补的两位罗汉,宋代志磐在《佛祖统计》卷三十三中认为,第十七位是迦叶尊者,第十八位是君徒钵叹尊者。

清乾隆皇帝和章嘉呼图克图认为,第十七位降龙罗汉为迦叶尊者,第十八位伏虎罗汉应是弥勒尊者。皇帝钦定,自此十八罗汉就以御封为准了。

这十八罗汉中,第十位为罗睺罗尊者,释迦牟尼之子。罗睺罗尊者垂足倚坐姿,手捧金冠,那是他到三十三天化缘时所得赠物,有去除内心欲念之法力。此时的罗睺罗已是遍学小乘和大乘诸教法,获得阿罗汉果位了。

罗汉鼻子很亮,来这里的游客有一习惯,走进罗汉殿后按自己年龄数罗汉,数到自己年龄时那位罗汉就是自己的样子,要摸摸那位罗汉的鼻子,以添福气。所以个个罗汉的鼻子都被摸得很光亮。

回过头来看仙人崖西崖。仙人崖三崖中,以西崖面积和佛殿数量为最。殿堂建筑内有唐、宋、明、清各代佛像100多尊,艺术价值极高。

传说有神人行走在陇山渭水之间,不小心将一座砂崖的底部推了推,形成一面巨大的石檐,檐下成穴,其中可隐藏千军万马。千军万马放归,且将佛殿修建于巨大的石檐下。

仙人崖奇绝险峻的山崖成为殿堂天然的佑护,使其免受风雨雷电侵袭,形成了一处“林深禅心静,山高俗尘清”的修禅仙境。

西崖第2号建筑为三教祠,明朝修建。三间四柱式殿堂。

建德二年,南北朝时北周武帝宇文邕大举灭佛,之后,确定儒、道、佛的尊卑先后次序,以儒为先、道次之、佛教最后。这是历史上第一次确定它们的排序,做这件事的,是位鲜卑人。

随着历史的发展,佛教逐渐融入中国传统文化。从宋代开始,佛教开始有意识地和道教、儒学等相互交融,开始接受其他的思想,选择了一条和谐相处、共同发展的道路。仙人崖西崖三教祠便为三教合一的产物。这一时期的僧人们开始学习道教、儒学的思想,认为佛、儒、道三家可以相互弥补。

时近十月,殿外一株核桃树,大而椭圆的核桃叶下,深绿色的核桃结得密密匝匝。有僧人执一根长竿,一接一布袋,踮着脚摘取核桃。一个一个地摘,并不着急。我却想着也找根竹竿,帮他敲下来算了。

殿堂内释迦牟尼佛高2.45米,波浪式发髻,袒胸着红色披肩袈裟,双手交叠于胸际,半结跏趺坐于山形坛座之上。衣纹稠密流畅。面带聆听与思考的神情。

老子高1.77米,包巾束白发,双目前视,嘴略张,像是正是述说着什么。黑色宽袖长袍,束带,面额上道道皱纹如同阅历。左手握一长卷,右手举至胸前,足穿云头履,坐下为草叶形的衬垫。

孔子亦与老子同高,包巾束黑发,方脸,大耳,高鼻,穿大袖长袍,束带于腹前打结。左手于腹前握一长卷,足登云头履,与老子相对而坐。

三尊塑像皆留有胡须,却又各有区别。

佛教、儒教、道教的创始人,在这座小庙中共同研究教义发展,佛、儒、道,好一幅和谐共处的局面。

第8窟为老君堂。清代修建。正壁坛台上并列3身坐像,正中玉清原始天尊,左右为上清灵宝天尊和太清道德天尊。

佛、菩萨、天尊、真人,齐会于山崖一侧。真正为大同世界,极乐世界。

西崖第3号建筑喇嘛楼,宋代开凿。开间式大龛,崖面为后壁,殿内塑有佛像三尊,当中一尊高僧为泗洲大圣。高1.45米,造像躯体端正,头部轻微前倾,眉骨较高,双眉紧皱,两眼微闭。头戴风帽,两角于脑后打结,另两角垂双肩之后。披袈裟坐在山形台座上,双手于腹前作禅定状。整体造像手法写实,彩绘色彩沉稳。

泗洲大圣为唐朝初年西域何国碎叶城人僧伽,他在唐高宗龙朔元年(661年)至泗洲城(今安徽泗县)建起了普照王寺,传经布道。他道行高深,名声远播,虽不是佛祖却受到佛一样的礼遇,人们甚至造寺庙供奉。公元708年,僧伽应召入长安,两年后圆寂,享年83岁。当时的皇帝唐中宗为其敬漆肉身,送回泗洲城起塔供养,奉其为“泗洲大圣”。后寺塔毁于火,僧伽肉身受损,遂火化,始有舍利。

这些舍利后来被考古学家挖掘得见天日,有十多枚,五彩斑斓,以白色为主,晶莹发亮,圆润光滑。

“真僧法号号僧伽,有时与我论三车。问言诵咒几千遍,口道恒河沙复沙……”此诗乃唐朝诗仙李白称颂自己碎叶城老乡僧伽和尚的一首诗。李白作诗时大概怎么都不会想到,这位僧人老乡在之后的1000多年里,被尊为“泗洲大圣”,成为老百姓心目中观音菩萨的化身。

人们传说,“泗州大圣”十分理解与同情追求美满婚姻的痴男怨女。“泗洲大圣”塑像很是珍贵和鲜见,他来了北方,与弟子慧严、木叉行走于成纪大地,等着求取爱情、婚姻幸福的年青男女前来拜谒。

不知不觉中,天色渐晚,不得不踏上回程的路途。回首,珠山与宝盖山之间有一孤峰,望之如塔,峰上建有燃灯阁,内有明代塑像燃灯佛。每当夏秋深夜,天然磷光与阁中的油灯火光交相辉映,传说是神仙携灯往来。此为,秦州十景之一的“仙人送灯”。

夜幕中,星星一闪一闪,是仙人送来的灯盏,举着照见回家的路。