资源型地区旅游业发展路径分析

摘 要:旅游业具有外向型、先导性和带动性的产业,在促进经济增长、拉动扩大内需、调整经济结构、促进社会就业、提高人民收入、整合地区资源方面都起着十分重要的作用。一直以来,作为典型的资源经济地区,以煤炭资源为主的黑色经济模式对山西经济发展已经表现出了制约影响,产业的转型迫在眉睫。文章通过对资源依托型地区旅游产业的发展背景、意义及路径进行具体分析,为山西旅游业的发展提供了模式参考。

关键词:资源型地区 旅游资源 发展路径

中图分类号:F590 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2013)03-274-02

一、相关概念

1.资源型地区。关于资源型地区,目前还没有一个清晰、统一的定义,大多数学者是从资源型城市出发来概括的。如:赵俊(2010)在《我国资源型城市全要素生产率变动的实证分析》指出“资源型城市主要是依靠当地的矿产和森林等资源的开发而兴建或发展起来的城市”。焦兵(2011)发表的《资源型城市产业循环系统的构建研究——以陕西省延安市为例》一文中进一步明确资源型城市是“依托能源资源开发而新建或者发展起来,以能源资源的开采、加工和利用为主导或主要产业构成,具备向社会提供能源产品及其初加工产品现实功能的城市类型”。

根据已掌握的研究资料,资源型地区可以从“地区功能、地区主导产业、地区发展”几个不同角度进行定义。概括而言,是一类对资源(主要是矿产或能源资源)有着明显的依赖性,社会经济、环境及地区经济结构随着资源开发的阶段性变化而表现出不同发展态势的地区的统称,可以包括资源型城市和资源型村镇。

2.资源及旅游资源。

(1)资源的概念。从经济学角度来看,凡是对人类有用且数量有限的东西均可视为资源。资源可以分为自然资源和社会资源两大类。其中自然资源包括阳光、空气、水、土地、森林、草原、动物、矿藏等;社会资源包括人力资源、信息资源以及经过劳动创造的各种物质财富。

(2)旅游资源的概念。旅游资源是旅游业发展的基础。《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)中明确将其定义为“自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素”。同时,依据旅游资源的性状,划分为8个“主类”、31个“亚类”、155个“基本类型”。

与之相比,西方学术界更多地是将旅游资源称为旅游吸引物,如霍洛韦(J.C.Holloway.1986年)就认为“旅游资源是那些给旅游者以积极的效益或特征的吸引物,他们可以是湖滨或海滨、山岳风景、狩猎运动,以及令人舒适的会议环境”。

二、资源型地区旅游业的发展背景与意义

资源型地区因资源的开发而兴起,随着经济的发展对资源的需求量日益增大,资源的供给量正面临的巨大的挑战,而且资源依托型地区的产业结构单一,生态环境破坏严重,就业面窄等矛盾日益突出,经济衰退或增长相对停滞已是一种普遍现象,有的地区已面临“矿竭城衰”的严重局面。面对资源依托型地区发展中存在的种种问题,发展旅游业将是促进资源型城市经济转型,实现可持续性发展的一条有效路径。

1.资源型地区旅游业的发展背景。20世纪90年代中后期以来严重困扰中国资源型地区的“三危现象”(经济危机、资源危机、环境危机)在美、德、日等发达国家和地区同样出现过。资源型地区多因矿产资源而建、先矿后市,经济结构比较单一,经济建设和发展对资源的依赖程度较高,如果不能统筹规划,及时培育新的主导产业,城市的发展必然停滞甚至走向衰败。前苏联的石油城——巴库,有“德国工业引擎”之称的鲁尔区都是这方面的生动事例。

2008年,国家发改委研究报告显示,我国有资源型城市118座,土地总面积96万平方千米,涉及总人口1.54亿人。又据中国矿业协会的统计,我国目前的资源型地区中,20%处于成长期,68%处于成熟期,12%处于衰退期。总体来看,我国资源型地区的经济效益、财政收入、基础设施和利用外资的能力都不及全国平均水平。可以说,资源型地区在我国所涉及的面积之广、人口之多、经济地位之重、问题之多已成为影响国民经济持续健康发展的重大阻力。当然,资源型地区的转型也是当前全球经济发展所面临的一个基本问题和发展趋势。经验表明,发展旅游业是资源型地区实现经济转型的不错路径。

2.资源型地区发展旅游业的意义。

(1)有利于区域产业结构的优化和区域经济整体发展。旅游业是一个关联度高、带动性强的综合性产业,乘数效应系数为4.3%至5%,对区域经济的发展起着重要的带动作用。根据国民经济投人产出表直接消费系数结果显示:每增加1万元旅游收入,直接消耗住宿业、餐饮业、信息传输业、批零业、保险业、商业服务业814元、695元、605元、374元、358元和347元。相对而言,资源依托型地区产业结构单一,有些地方甚至占到工业增加值的80%以上。随着资源的枯竭,这些地区逐步陷入困境。因此,发展旅游业对资源型城市转变经济增长方式,实现产业多元化具有重要意义。如,河南焦作就是这方面的典型实例,作为典型的煤炭资源地区,经过多年努力,焦作实现了从“黑色印象”到“绿色主题”的转变,年游客接待量由1999年的5l万人次发展到2011年的2281.25万人次,增长了45倍,旅游总收入从1999年的1.48亿增加到2011年的171.92亿元,增长了116倍,旅游业对地方GDP的贡献率由1999年的0.7%上升到2011年的21%,旅游业的发展延伸了产业链、优化了产业结构,在直接带动焦作区域经济发展的同时增强了其持续能力。

(2)有利于保护生态环境和提升区域形象。通常,资源型地区在发展中都或多或少的对生态环境有所破坏,同时,由于产业结构单一造成基础设施欠账较多。大力发展旅游业,可以因势利导地利用资源,有效改变过去以破坏生态环境为代价来维持经济发展的传统做法。当然,恢复环境不是短期就能办到的,但有效利用现有条件建设成为特色景区也是资源型地区保护环境、加快旅游业发展的一条新路。同样,资源型地区通过发展旅游业,可以有效提升了区域的形象,促进了区域的招商引资工作。如,德国鲁尔区就因地制宜建成了人类采矿历史博物馆,被联合国确定为工业历史旅游景点。河南焦作也是这方面的典型,经过努力,焦作实现了从“黑色印象”到“绿色主题”的转变,提升了城市的形象,对扩展城市发展空间以及吸引外部资金都起到了重要作用。

三、资源依托型地区旅游业的发展模式

1.资源依托型地区发展旅游业路径选择的原则。与其他地区不同,资源型地区发展旅游业的目的是保证经济、社会、生态稳定发展的同时,还要最大限度的利用原有条件。因此,其旅游业发展路径的选择应当遵循以下原则:

(1)市场导向原则。市场导向性原则,就是根据旅游市场的需求内容和变化规律,选择发展路径。当今世界旅游业的发展已由资源导向转化为市场导向,已由卖方市场变为买方市场。资源型地区的旅游开发必须在对自身旅游资源和市场环境进行详细分析的基础上,有针对性地开发特色产品,并且紧跟市场的变化、开拓市场。

(2)经济性原则。资源型地区在选择旅游业的发展路径时,应当进行旅游业投入—产出分析,确保选择的路径投入少,产出多。对路径的可进入性、投资规模、投资效益、建设周期、资金回收周期等方面都要有细致的数据分析。作到选择的路径最经济原则。

(3)优化组合原则。资源型地区在选择旅游业发展路径时,要综合考虑,在突出重点旅游资源标志性形象的同时,进行资源的优化组合和多功能纵深开发,形成综合产品结构和资源的规模效益。在选择的同时,要注重旅游的带动作用,充分体现“旅游兴、百业兴”的局面,实现选择的路径达到组合最优原则。

(4)突出亮点原则。资源型地区旅游业的路径选择要有主次之分,资源优势要转化为经济发展优势,必须走“品牌之路、精品之路”,在旅游业的发展中,尤其要注重开发建设出自己的拳头产品、核心项目,以此树立旅游形象,l68rWacXjckFpWxvuGvZew==推动整个区域的发展。

(5)可持续发展原则。资源型地区发展的最大问题就是可持续性,因此,其旅游业的发展必须要提前考虑到要遵循可持续发展原则。发展旅游的同时兼顾生态、社会、文化的发展,做到旅游业的发展兼顾局部利益和整体利益、眼前利益和长远利益,既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力产生威胁。

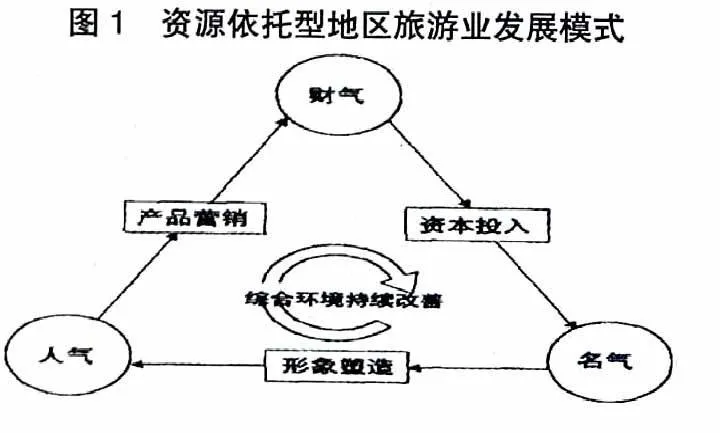

2.资源型地区旅游业的发展模式。应该说,由于地区情况不同,资源型地区旅游业的发展模式也具有多样性,但大多都应该经历三个阶段:

(1)“名气”提升阶段。基于其历史条件,资源型地区一般而言都具有在一定地域空间范围内的知名度,并且其影响空间伴随着资源开发的深入而发生不同程度的变化。在其发展旅游业的前期,一方面要合理开发和加强产品设计,另一方面要有效借助和发扬以往的“名气”提升营销效力。

(2)“人气”聚揽阶段。宣传一定的社会认识后,资源型地区可以通过科学的服务软件建设、合理的品牌营造和必要的基础设施吸引不同细分市场的游客和各种投资商,获得旺盛人气,使得大规模的旅游开发和城市包括旅游经济在内的整体经济的发展成为可能。

(3)“财气”转化阶段。在前两步的基础上,通过产品营销、品牌推广、市场促销,增加了人均旅游收入、扩大国民生产总值和地方财政收入。

当然,资源型地区的旅游产业发展过程并非线性,而呈环状发展,既通过综合环境的持续改善以及第二轮的资本再投入实现旅游资源的深入开发,资源型地区也会获得更大名气,从而引发第二个良性增长序列,构成资源型地区旅游发展模式(见图1)。

3.资源型地区旅游业的路径选择。

(1)围绕资源优势,加快产业延伸,发展特色旅游。资源型地区所拥有的丰富资源可以被利用发展特色旅游。首先,资源依托型地区拥有丰富的矿产资源,悠久的工业历史,可以充分利用这一独特的优势发展工业旅游,变工业资源为旅游资源。一方面可以使游客领悟工业生产的历史,了解科技在工业中的作用,增强其对工业的感性认识;另一方面,也通过开展旅游业大改善了工业园区的生态环境,使废弃环境也能够得到了充分的利用。其次,资源依托型地区可以挖掘当地的历史文化、民俗文化、节庆文化,不断提高当地的文化品味,将其进行包装组合,并大力的宣传,推出特色文化旅游。第三,资源依托型地区可以将原有产业和新兴产业结合,开展城市(乡村)旅游、探险旅游、循环经济旅游等。

(2)整合资源,综合发展,建立旅游商品基地。资源依托型地区可以依托其自身或周边现有的生产条件,整合周边旅游资源,形成旅游目的地与旅游商品基地综合开发路径。可以将老工业企业改造成为旅游商品生产企业,通过规模化发展形成旅游商品生产基地,也可以探索形成以资源工业观光为基础、以体验旅游创品牌,依托高新技术共同推动旅游业发展的综合化路径,形成了“工业立地、旅游兴地、科技强地”战略。

[基金项目:山西省科技厅软科学项目(SR11005)、山西大学商务学院科研项目(2012007)]

参考文献:

1.全华.旅游资源开发及管理[M].北京:旅游教育出版社,2007

2.王晟昊.以发展旅游业为重点加快资源型城市转型—山西省晋城市旅游业发展的调查与思考[J].城市发展研究,2009(5)

3.陈淑华.东北资源型城市工业旅游的发展—从德国鲁尔区视角分析[J].学术交流,2010(3)

4.佘可文.关于“皇城相府现象”的分析与启示[J].太原师范学院学报,2009(4)

5.王联勋.国内资源型城市旅游业发展研究综述[J].经济师,2009(3)

6.胡云龙,李丹.皇城相府旅游业发展策略探究[J].现代经济,2008(3)

7.王文华.皇城相府精心打造太行山旅游区域核心景区[N].中国旅游报,2008.9.10

8.陶伟,邓路平.旅游发展与资源型城市转型:基于“焦作现象”的解读[J].云南师范大学学报,2009(4)

9.鲍彩莲,周永.资源型城市旅游业开发浅论—以阜新市为例[J].黑龙江对外经贸,2008(11)

10.闫海燕,冯涛,何艳冰.资源型城市的城市特色塑造—“焦作现象”背后的反思[J].资源与产业,2010(5)

11.张飞飞.资源型城市转型模式的战略选择[D].北京:中国科学技术大学,2008

12.魏晓刚.资源型城市可持续发展战略研究[D].吉林:吉林大学,2009

13.辛爱云.“焦作现象”及其城市经济转型的探讨[J].中国经贸导刊,2010(14)

14.李秀香,汪忠华.资源枯竭型城市经济转型的体制机制建设探讨—以萍乡为例[J].资源与产业,2010(5)

15.孙伟.东北资源型枯竭产业城市经济转型措施[J].商业经济,2010(11)

16.黄娟.论旅游产业在山西经济转型发展中的重要作用[J].山西经济管理干部学院学报,2009(2)

17.李丙漳.我国资源型城市经济转型问题研究[M].吉林:长春出版社,2009(2)

18.高峻.旅游资源规划与开发[M].北京:清华大学出版社,2007

19.赵俊.我国资源型城市全要素生产率变动的实证分析[D].南京:南京航空航天大学,2010

20.焦兵.资源型城市产业循环系统的构建研究——以陕西省延安市为例[J].商业时代,2011(3)

(作者单位:山西大学商务学院 山西太原 030031)(责编:贾伟)