浅论高等职业院校的大学治理

摘 要:近年来,我国高等职业院校发展很快,高等职业教育已经占据高等教育的半壁江山,为国家的人才强国战略作出了突出贡献。但在快速发展的同时,大学制度创新相对滞后。文章分析了我国高等职业院校大学治理体制存在的问题,分析了原因,提出了高等职业院校治理模式。

关键词:大学治理 治理模式 对策

中图分类号:G717

文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2013)03-149-02

我国的高等职业院校(以下简称高职院校)主要有三个特点:隶属于国家高等教育体系,对学生进行职业教育,大多数院校隶属于地方政府。这三个特点使高职院校有别于研究型大学,一方面,由于分管的部门比较多,目前又处于高速发展与变革期,面临着比研究型大学更为复杂的内、外部环境;另一方面,在人才培养方式上与研究型大学有所不同。高职院校的人才培养更加贴近于生产实践,广泛采用工学结合、工学交替的人才培养模式。因此,我国高职院校的大学治理与研究型大学有许多相似之处,也有其自身特点。通过学习李奇教授的课程,启发很大,笔者拟通过对高职院校的制度安排及其治理问题进行研究,对政府、社会、企业和大学之间存在的治理关系进行梳理,寻找高职院校合理的治理模式。

一、高职院校治理的问题

大学治理,是指调动与大学利益相关的各种力量, 使他们之间通过权力分割、责任分担与利益分享,共同为实现大学教学科研的目标服务。我国高职院校起步比较晚,但发展很快,截止到2011年底,我国拥有高等职业学校1280所,在校生744万人{1},高等职业教育已经占据高等教育的半壁江山,为国家的人才强国战略作出了突出贡献。但在快速发展过程中,由于不断扩招,教育教学质量没有得到有效保证,与研究型大学还有不小的差距。另外,在快速发展的同时,大学制度创新相对滞后,我国现行的高职院校大学治理体制中存在一些与时代发展不相适应的问题,进行治理结构改革势在必行。例如:大学的民主决策机制并没有建立起来;“对利益相关者负责,尤其是对教师、学生bebe14cfb9f8efcc9f966fb2f2b3ebe7fad60c9e52ec2b1160906fb596a16351负责”并没有成为院校领导者治校理念和职责;学术主体、社会主体等重要的战略利益相关者更是未能进入大学决策权结构。可以说,尽管我国高职院校向研究型大学学习,采用了类似于“985”,“211”的国家示范性高职院校与国家骨干高职院校建设体系,但高职院校目前还只是进行局部的、微观的管理改革,不能进行宏观的、深层的治理变革,利益相关者参与院校决策事务的格局迟迟不能形成,这也降低了社会公众支持热情。

近年来,高职院校内部不断滋生并日益加重的很多弊端,这也证明了制度创新的必要性。例如,院校内存在着行政主体高高在上的现象,权力过度集中于一个系统或者是一两个人手里;管理决策者习惯于从少数人的利益出发进行决策,一些院校领导过于依恋科层化管理,大学就像是企业,忽视大学组织的特殊;脱离学校的基本群众,职工代表大会在一些院校起不到应有的作用;一些院校的高层领导以中层干部为工作半径,很少深入教学、科研实际进行调研;一部分教学、行政“双肩挑”人员抢占科学研究与学术资助的公共资源,与广大教师形成不公平的竞争。这不但破坏了学术竞争的公平公正原则,而且阻碍了真正的学术研究活动。这些现象在高职院校比较普遍,大学应该是纯洁的,是社会道德与科学的塔尖,而这些都制约了大学的发展。长此以往,广大高职院校就比较难以健康发展。

二、高职院校的治理条件

1.构建学术权利为主体的治理结构。大学的核心任务是人才培养,其治理的核心是对教学、科研方面的治理,美国教育学家赛斯顿·魏博伦阐述:“在大学,学者应以自己的方式独立开展工作,而不是有序的、系统化的管理程序所能履行的责任。管理者的责任不是去控制学者,而是作为助手为他们服务,满足他们的特殊要求,如果做不到这一点,大学的效率就会下降。”{2}因此,作为学术活动主体的教师,理应在大学治理结构中起主导作用,行政权利应该为大学的学术权力服务,然而,我国的高职院校学术管理在很多层面上被行政权力所替代,很多院校的学者关心权力而不关心学术,学科带头人官僚化现象比比皆是,这样对于大学很危险,不可能使大学成为培养人才、科学创新的摇篮。因此,必须扩大学术权力的地位和作用,在高职院校中构建学术主导的大学治理结构。一方面,要明晰权力,尤其明确行政权力的定位。在大学中,行政权力应从属和服务于学术权力而不应凌驾于学术之上,要通过废除行政级别,攘除行政特权生存的土壤,使学者不再热衷于追捧行政权力,而转向追求学术的成就。另一方面,要建立健全全体教师参与治理的制度体系,在发达国家,教授对大学事务的参与程度很高,甚至有决策的权利。目前,我国有些大学已开始提倡教授治学,教授治校的理念,一些大学在实行教授会议评议制度,但由于吸纳的教师数量较少,所负责事务有限,学术权力还不足以与行政权力相抗衡。要解决这一弊端,一方面需要以《教育法》为代表的相关法律的完善;另一方面,也要求高职院校制定保证和规范教师参与治理具体规章制度,并保证有效地落实。

2.鼓励社会力量适当参与。大学作为一种社会组织,其生存和发展与社会的发展息息相关。在我国,长期以来公立大学的外部关系局限于大学与政府之间的关系,社会力量很难介入,政府对大学的管理太死,制约太多,大学似乎不太需要面向社会。

现代大学的发展,尤其是职业院校的发展,由于从人才培养目标上是培养高级技能性人才,与社会,与企业结合相当紧密,因此更有必要让社会力量参与到大学治理中来,形成政府、大学、社会之间的良性互动。笔者曾经在2010年考察过澳大利亚的职业教育(TAFE教育体系),其职业教育比较发达,其中核心不仅政府与大学有良好的互动,而且立法吸引企业、行业协会、社区以及社会其它组织参与职业院校的办学,其《职业教育法》对参与办学各方的责、权、利有明文的规定。例如:政府委托行业协会组织专家与职业教育的专家一起确定每个专业的课程标准,各个职业院校在实施中不得低于这一标准;企业用工必须有职业资格证书,而职业院校负责培养学生,学生毕业除了有学历证书,最重要的是要有职业资格证书;政府为企业提供一定的教育经费,但是企业必须委托职业院校对员工进行继续教育;同样,在美国,也有很多值得借鉴的,例如较为成熟大学治理体系,美国的董事会制度就值得借鉴,除董事会制度之外,高等教育认证委员会等组织也是社会力量参与大学治理的有效形式。笔者认为我国的职业院校可以试行董事会制度,董事会成员由相关利益各方组成,包括政府部门代表、企业界代表、科技界代表、教师代表以及社区代表等。这样,可以使职业院校利益相关者共同治理,政府、社会应该对高职院校学术组织的特性和自治权给予认可,这是高职院校使社会力量参与到大学治理中来是一种思路,也是一种趋势,但具体实施尚需在实践中研究。

3.健全保障高职院校大学治理的法律法规。通过法律规定高等教育体制并安排大学制度,这是发达国家大学治理的惯例。虽然我国《高等教育法》规定了大学所拥有自主权, 但现行的相关法律、法规多是原则性的规定,缺乏法律的可适用性,不利于充分发挥法律应有的效用。我们可以借鉴其它发达国家了相关法律,比如:澳大利亚不仅颁布了《教育法》,还颁布了《职业教育法》。在法案中,不仅对学校董事会制度进行了详细的规定,而且对政府、职业院校、企业、行业协会以及社会其它组织的责权利进行了详细的规定,从而使各利益主体各负其责,保障了各自的权利,最主要是保障了职业院校的顺利运营,最大限度保障了大学的学术自由、学术权利。目前,我国还没有颁布《职业教育法》,在可以预见的未来,随着《教育法》的完善与《职业教育法》的颁布,将形成一个较为完善的法律系统,明晰大学治理主体的权力和义务,赋予高职院校真正的学术平等,学术自由,学术权利。

三、高职院校的治理模式

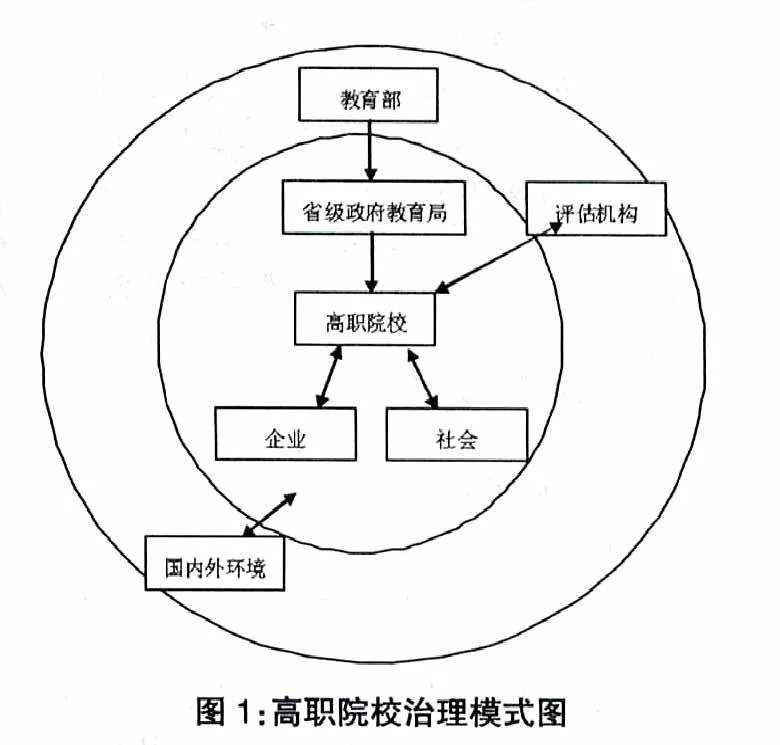

我国现行的高职院校大学治理体制中存在一些与时代发展不相适应的问题,进行治理结构改革势在必行。如何进行改革,建立有效的大学治理模式,笔者经过学习,查阅有关文献资料,结合自身的工作实践,考虑可以采用如图1的治理模式。

该模式是在总结高职院校治理经验和教训的基础上,兼顾高等职业教育规律以及其制度环境、文化背景及高职院校的治理特征,将高职院校治理结构安排在内圈的省级教育局、高职院校、企业和社会的需求与供给的动态平衡之中,同时考虑了教育部以及国内、外社会经济环境对高职院校治理的约束和影响, 同时还考虑到国际教育服务市场的影响因素。该治理的特征是: 第一,对相对独立的政府、社会、市场和职业院校四个要素之间存在合作关系的构建,展示了四个治理要素的互动、博弈与共生的状态。第二,教育部退居大学治理圈的外围,省级政府教育局在法律范围内实施对高职院校的行政职能,将部分管理权与监督权让位于大学与社会,实现政府权力向社会和大学的回归。第三,根据《教育法》将相关权力交还给高职院校,使之真正成为面向社会自主办学的法人实体,切实建立现代大学制度。第四, 大学评价的职能转移给具有独立法人资格的、非政府、非营利的社会中介机构,即由非政府组织或非营利组织承担,国家教育部门同时对其进行监督。第五,鼓励市场适度介入和企业广泛参与高职院校的治理,治理结构中的各要素在互动中求得平衡。

注释:

{1}数据选自教育部发布的《国家职业教育发展报告》

{2}摘自罗伯特·伯思鲍姆基著的《大学运行模式》

参考文献:

1.中华人民共和国高等教育法.教育部政策研究与法制建设司.中华人民共和国现行教育法规汇编

2.罗伯特.伯思鲍姆基著.大学运行模式

3.李奇.美国大学边界.高等教育研究,2011(7)

4.陈鹏,刘献君.我国高等学校法人治理结构的缺陷与完善.教育研究,2006(12)

(作者简介:吴崑,北京财贸职业学院工商系主任,副教授 北京 101101)

(责编:若佳)