构建自动化专业应用类课程教学模式研究与探讨

摘 要:文章构建了自动化专业应用类课程教学模式,通过正确处理传授知识、培养能力、提高素质三者的关系,整合课程设计、课程实验、专业实习、工程实践、毕业实习、毕业设计、社会实践等环节,合理安排各实践环节,形成系统化的课程教学体系,培养学生实践动手能力、分析问题和解决问题的能力。

关键词:实践 自动化 培养模式

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2013)03-140-02

一、概述

自动化专业应用类课程的教学,从教学内容到教学方法、实践教学、教学手段等还没有根本性的变化,在这种传统的教学模式下,学生工程意识薄弱、理论联系实际和综合知识运用能力差,就业成功率较低。因此为了适应当前社会发展的需要,自动化专业应用类课程在培养学生工程意识、理论联系实际和综合知识运用能力和促进就业方面进行教学改革显得十分迫切。

二、教学培养模式

自动化专业教学环节与学生就业相结合,实行夯实培养平台、强化培养过程、注重培养能力的教学改革培养模式。通过科学合理设置教学模块,改革和充实教学内容、教学方法及教学手段,实施导师制强化专业指导和就业引导(明确就业观念、寻求就业机会等),以此加强学生的就业实践能力和适应社会的能力,提高学生的就业成功率。

1.以就业为导向,合理设置教学模块,注重能力培养。根据调研和历年毕业生就业情况分析,并对企业岗位的各自职业能力要求作进一步分解、归并,完成对应课程设置(包括理论课程和实践课程)。结合自动化专业应用类课程的特点,制定了自动化专业培养目标。打破传统“学科型”要求的完整性和系统性要求,课程内容应充分考虑岗位需要的知识、技能,兼顾学生的发展、业务拓展和知识迁移。进一步提升就业与课程内容的关联性,为学生一定的自主学习和兴趣培养创造空间,培养出高质量的应用型技术人才和技能人才。

2.“以学生为中心、以教师为主导”开展教学活动。以学生为中心,教师在教学过程中创新教学方法与教学手段,对不同课程类型采用不同教学方法组合和教学手段组合。不但锻炼了学生的专业能力,而且培养了方法能力和社会能力。要将能力培养贯穿在整个教学过程中,完善理论教学与实践教学的联系。同时,在各项教学实践过程中,按行业实际设置仿真实践,要求学生按行业规范和适用标准完成。可以使学生将所学理论知识应用到实践中,既可以检验其所掌握的专业知识,又可以增强学生的实际动手能力和适应社会的能力;既保证了教学质量,同时又解决了一部分同学的就业。

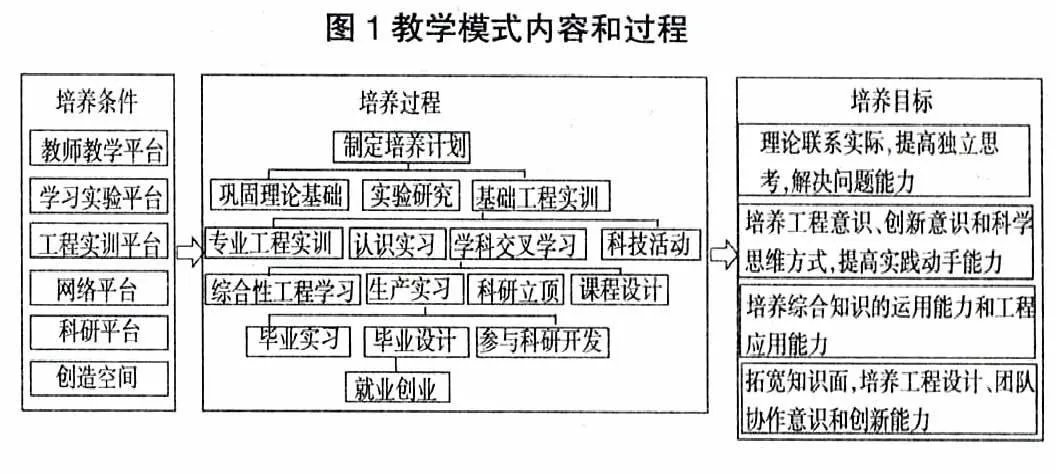

三、教学改革模式内容和过程

自动化专业应用类课程具有理论和实践并重、技术更新快的鲜明特点。结合多年的理论教学和实践教学经验和体会,具体内容和实施过程如图1所示。

1.完善教学评价与教学质量监控体系。科学有效地提高教师的教学水平及综合素质,建立以校内外专家、学生、企业参与的教学评价与教学质量监控体系。完善科学的量化课程评价指标体系和科学合理的统计方法,规范管理,以提高教学质量为目标,以完善质量管理文件、规范实践教学运行、加强督查与考评、构建实践教学管理系统为手段,加强实践教学管理,提高实践教学质量管理的制度化、规范化和现代化水平。

以培养学生基本能力与基本技能为核心,要注重专业知识、人文、艺术、经济和环保等方面知识的交互渗透作用,着重知识综合运用与实际经验结合的内涵培养,以人为本,尊重学生的个性,并营造一个能激发学生的想象和创造力的空间与机制,充分发挥他们的聪明才智,使学生增长实践经验和知识的综合能力,为就业奠定良好的基础。

2.拓宽专业口径,加强基础理论教育,深化教学内容改革。基础课教学着眼于学生的长远发展,培养学生的基本素质和分析问题、解决问题的能力及自学能力,使其具备扎实的理论基础和较强的发展后劲。

深化教学内容改革,建立与经济社会发展相适应的课程体系。根据经济社会发展和科技进步的需要,及时更新教学内容,为学生提供符合时代需要的课程体系和教NOKQsq0GfykF6EUogfonaA==学内容。加强课程间逻辑和结构上的联系,注意系列课程之间的衔接,进行必要的课程重组和整合,避免课程内容简单重复。大力倡导在高年级灵活设置专业方向课程。逐步加大选修课的比例,不断扩大专业课程选择面,增加学生自主学习的时间和空间,提高学生独立思考,解决问题能力,增强学生的社会适应能力和专业拓展能力。

3.完善校内实践平台建设,加强学生实践能力的培养。为培养高质量的应用型人才,增强学生就业的竞争能力,改革了自动化专业的课程体系和教学内容,增加了实践环节,完善实验室和工程实训平台的内涵建设,积极探索其相关平台开放内容、形式及方法,做到在时间、空间、设施上的全方位开放。

办学条件的改善是实现人才培养目标的物质保障,为满足自动化专业本科人才培养规模的需要,更好地培养学生的实验、实践技能,提高专业实验设备的利用率,拓宽专业实验和实践的知识面,自动化专业将部分专业实验室进行了组合和改造,购买了大量的新实验设备,建设了25个校内实践基地。

(1)教学中以综合性、设计性项目为主,对学生全天开放。实践教学为电子线路设计与制作、控制系统设计、安装与调试、计算机仿真研究、PLC和单片机编程与控制、计算机控制系统设计与调试等方面的训练。校内实践基地能满足学生验证基本理论,完成综合性、设计性实验项目,加强创新能力和实践能力的培养。

(2)为实现这一培养模式,改革现有的人才培养计划,合理整合相关的课程,单独设置了30周的工程实践训练课程。在第四、五学期各安排5周进行基础工程实践,在第六、七学期各安排5周进行专业工程实践,在第八学期安排10周进行综合工程实践。改革传统的教学方法和教学手段,使理论课授课与实际相结合,将一些实践操作性较强的课程,与实践训练紧密结合在一起,在实践基地内进行授课,边授课边实践,真正做到理论与实践相结合,充分地调动了学生学习的积极性,提高学生学习的兴趣,培养学生分析和解决工程实际问题的能力,缩短了学生到工程师的距离。

4.重视大学生课外科技活动,提高学生综合素质。鼓励学生参加全国大学生电子设计大赛和各种科研立项活动,提高科研能力和实践能力。建立单片机工程师培训中心,能满足各层次学生对单片机系统设计和应用能力的培养,有效地缩短了与现场工程师的差距,增强学生就业的竞争能力。

密切与地方产业和行业的联系,与社会、行业及企事业单位共同建设实习实践教学基地,共同培养应用型人才。建立校外实习基地,并结合现场进行毕业实习、就业、毕业设计一体化等措施,提高了学生综合知识的运用能力、分析解决实际问题的能力和动手能力,提高学习的兴趣和效果。校外实习基地使学生从生产过程中发现问题,分析问题,最终解决问题,培养学生针对实际生产过程的思维、观察能力,认识实际的生产设备,控制方法,处理过程等方面的知识。

网络平台及科研平台要进一步加强,更好地为学生学习、科技活动及创新、制作、科学研究、毕业设计等提供强有力的支持。

四、结束语

本课题拟在大三和大四学年实行专业教师导师制,实行四个阶段的指导:第一阶段指导教师对于专业课程、学生的就业规划、科技活动进行指导;第二阶段要对学生的就业意愿、特长及专业课核心内容进行指导;第三阶段对毕业实习、毕业设计与企业合作进行指导;第四阶段对就业和后期发展进行引导。实行兼管结合,贯彻教学指导和就业引导的基本原则,注重创新创业能力综合素质的培养,切实提高人才培养质量,促进学生就业创业能力提高。

对自动化应用类课程教学改革模式的理念、规范做法、效果加以总结,形成的自动化专业应用型课程一条龙学习模式,为学生今后就业创业开辟了一个训练的平台。

用于相关专业教学指导方面,充分发挥专业教师的更大作用,其目的在于提高学生的创新能力及综合应用能力,促进学生更加了解社会,增强就业技巧和就业能力,提高学生的就业率和就业质量。

[基金项目:黑龙江省新世纪高等教育教改工程(省级)项目:“以综合能力提升为导向,构建多元化人才培养模式”;黑龙江科技学院校级教改项目:“基于CDIO的自动化专业实践教学模式构建与研究”。]

参考文献:

1.马永红,王春霞.以就业为导向的毕业设计教学.辽宁工业大学学报(社会科学版),2009,6(3)

2.赵宇.高校教学质量工程中的高效教学团队建设.经济师,2008(6)

3.刘春生,毕业实习、毕业设计与就业一体化指导模式的研究与实践.黑龙江教育,2010(4)

(作者单位:黑龙江科技学院电气与信息工程学院 黑龙江哈尔滨 150027)

(责编:若佳)