悲观之图

丁炜的这个系列几乎都是传递了一幅幅悲观之图,这些画面与70后绘画表现时代和自我的青春主题,以及可爱和炫目的风格,几乎背道而驰。尽管这个时代提供给他这一代前所未有的开放性、物质和城市的繁华、以及通信和旅行的自由,但丁炜却表现了对这层表象的忧虑、无望和感伤。

他的作品让人想起丹麦哲学家克尔凯郭尔曾经说过的,每一代人都在重复经验上一代人的内心历程。有些历程是无法用语言传递的,只有每一代人亲自去重新尝试。克尔凯郭尔说的这个历程当然是指人类存在的一种普遍的绝望处境和荒诞感,尽管时代的政治民主、社会开放性物质富足以及文化多元性在得到改善,但在丁炜的画面中,人类精神深处的无望、压抑、迷失和荒诞感却一如既往地存在。

在某种意义上,丁炜的画可以看作是一种与存在主义的对话。丁炜的绘画是个人化的,他的这个系列事实上超越了整个70后的青春艺术主题,以一种形而上的普遍性主题,深入到一种存在主义和准宗教的关于精神绝对处境的表现。形而上绘画在八五新潮时期一度成为风潮,在九十年代又因为对中国社会转型时期的景观和主题表现而中断。当代艺术充满了对时代景观和现实情绪的表现,丁炜的绘画可以看作对于形而上绘画的一种复活。

丁炜的画面表达了一种精神景观,通过绘画,他概括和表现了一种绝对处境,这个处境包括人类意义的无意义和无法化解的困境,以及个人观看这种处境所决定的艺术和存在的关系。这就是形而上绘画的意义,即个人所能最终透彻感受到的一种终极意义的人类荒诞感、迷失方向和的囚徒处境,艺术除了在无奈和感伤主义的立场上将其描绘出一种精神的,也就没有别的意义。艺术在这个时刻的意义就在于描绘它的荒诞感的悲观之图,艺术在完成了这层表现后,形成启示和美学化,但并不解决终极意义。

对于终极意义的解决存在于救赎主题的宗教绘画中,像基督教绘画,在人类的绝望和荒诞状况的景象中总是会出现上帝、天堂和曙光,而现代绘画中没有。现代主义和存在主义因为上帝、天堂和曙光缺席,而只剩下绝望和黑暗。但是丁炜的绘画还是体现了这个跨国资本主义时代的一种后形而上学特征,即他的绘画具有一种荒诞的幽默感以及某种另类时尚的插图感。

崇高之后会是什么?

——读丁炜的绘画

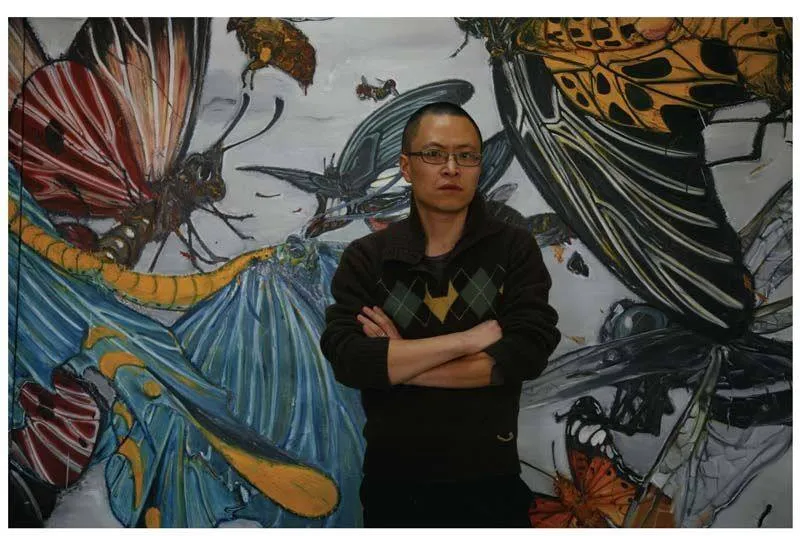

作为七十年代出生的艺术家,丁炜的艺术有着与众不同的精神追求和价值取向。丁炜的绘画具有一种严肃的形而上学的精神追求和思考,其批判性的锋芒和现代寓言的气质使他在当今以嘻哈、调侃为主的艺术潮流中显得卓尔不群,有时我甚至觉得,丁炜的绘画及其存在更像是一个堂吉珂徳式的当代视觉文本,他的作品就是关于这种个人时代悲剧的现代寓言。

堂吉珂德以理性、想象代替感觉,内部世界代替外部世界,把幻想当作实质,造成了形象的混乱,表现了“想象和纯粹的理性都太强了”的知识分子某种精神的不健全,这些也与丁炜的绘画追求有种某种精神气质上的契合。丁炜的作品并不关注日常碎屑的现实生活,相反他把关于人性、善恶、生死等终极问题的追问作为他艺术表现的核心,企图以一种堂吉诃德式的理想主义在当下现实洪流中保持清醒的思考。正是在这种自省式的思考的双重不满的背后隐藏着强烈的批判性诉求,这里,丁炜显示了一种个人主义知识分子的立场:在一个个体面临灭顶之灾的物欲时代用艺术的方式重新提示了生命的意义。帕斯卡说“人是会思考的芦苇”,就在于人所独具的这种形而上学追问特点。丁炜反对那种图有表面形式、缺乏深度表现的绘画,他认为好的艺术必须要用头脑去思考,必须具有纯粹的思想性,或者说,表现着某种时代的哲学主题。也许正是出于对永恒的人性与人性健全发展的关注,丁炜把在艺术中以寓言的方式重新建构历史和神话作为他艺术工作的基本方向。这是一个与伊门多夫、培根、奥尔巴赫等艺术家更为相近的艺术抱负,丁炜在与我的交流中多次提到艺术创作中的“高贵气质”,也许指的就是这种纯粹的精神性和思想性吧?

丁炜的绘画方式具有一种现代寓言色彩,他通过对古今中外某些历史事件和神话传说的挪用、篡改、戏仿和拼贴来建构自己的绘画图式。这既给他的艺术增添了思想和观念的魅力,同时也给进入他的艺术设置了许多阅读上的障碍。在艺术语言与观念表达的关系上,我一直认为,尽管艺术家不可避免地有一种在其作品中传达某种思想观念的强烈冲动,但一件好的艺术作品其之所以能够打动我们,还是在于其独有的艺术语言和形式,换言之,重要的并非艺术家在其作品中传达的观念与思想,艺术家讲述这些观念和思想的形式与方式才使一件艺术品真正的存在。所以,尽管丁炜的这些作品带有浓厚的观念设计,但由于他找到了一种有效传达其观念的艺术语言和表现形式,这就使其作品达到了形式与内容的统一。尤其他那些不太拘泥于历史和神话原型的、具有小品意味的创作,大都给人一种“形神兼备”的感觉,禅宗所谓“因指见月,得月忘指”,说的正是艺术表现中语言的功能和界限。丁炜绘画中的表现主义语言正好与他想表现的那种带有思辨色彩的形而上学观念,达成了一种有机的和谐。

莎士比亚认为:“人是一种神经的机器,被情绪所支配,被幻觉所左右,被放纵的情绪所操作,他在本质上是没有理性的,是动物和诗人的结合,只有心灵的喜悦,只有道德的敏感,以想象作为动力和向导,漫无目的地被最确定最复杂的环境引向痛苦,罪恶,疯狂和死亡。”但是,即便是被人们视为疯子的堂吉珂德的心灵中,在疯狂中对他自己和事业也抱有充分的信心,或是毋宁说,他的疯狂就在他始终坚信他自己和自己的事业。丁炜的艺术在一个深度削平、意义消失的嘻哈时代,企图用寓言的手法重建精神生活与艺术之间的本质联系,他的作品仿佛一出规模宏大的神秘戏剧,以令人深思的真实景象,探讨着精神和物质的关系,这无疑是一种有文化抱负的艺术追求和理想。我在十多年的一篇文章中曾经写过这样的话,大意是说在中国当代艺术实验中,与“现代性”相关的问题意识显然将人的启蒙与形式建构置于一个二元对抗的死结中,在媚俗化的当今时代,精神生活的萎缩使肤浅的形式主义大行其道,现代性丧失了灵魂,成为无家可归的孤魂野鬼。如何重归身体感觉,取消二元对立,使身心重归圆融?这恐怕是中国当代艺术实验需要加以正视的一个问题,因为肉体有时候似乎比精神看问题更深刻,人们用脊梁和肚皮思考往往比用脑袋思考更加正确。就像《堂吉珂德》中被视为可怜的物质化身的桑丘,常常不得不为了精神的化身堂吉珂德大吃苦头,他为了主人最高尚的意图常常挨到最不高尚的毒打。也许在丁炜看来:理想的热情具有强大的吸引力,使得现实的理智和他所有的驴子都身不由己地跟在后面。但问题仍然在于:“人一思考,上帝就发笑 ”,上帝已死,人已死,那么崇高还有可能吗?崇高之后会是什么呢?这既是丁炜给自己的艺术提问,也是我对与丁炜立场和艺术追求相近的那些特立独行的艺术家今后艺术道路的一个追问。