85%的澳門市民要求政府提速陽光廉政建設

“陽光法案”的某些技術性細節條款,可以幫助官員“隱匿”部分財產,再怎麼公開,也不會使官員家產“起底”;因為陽光法案的縮水,官員的部分重要財產被作為“官員隱私”得以內部消化,那麼今次的財產公開也不過是形式主義的另一種做法而已。

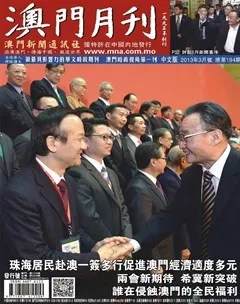

為支持政府通過的《財産及利益申報法律制度》法案,推動本澳民眾政治參與的熱情,《澳門月刊》自2013年1月中旬啟動了為期一個月的“官員財產大競猜”活動。活動啟動後,受到了本澳民眾的熱捧,人民網、中國日報、中國網等內地媒體對活動進行了報道,並給予了積極的評價,本澳媒體也對活動的啟動做出了積極正面的贊好。

長期以來,本刊堅持開展民意互動活動,就是希望在活動中能夠貼近民眾、貼近實際,突出高度,反映澳門普羅大眾在社會轉型過程中一些訴求及心理需要,引導良好發展方向,實現良性互動從而推動社會的進步。在每次活動中,我們都認真聽取各社會階層的利益訴求,積極引導他們表達自己的觀點,這也構成了本刊所有民意活動的核心理念及價值觀。今後,本刊將繼續以互動參與形式來推動本澳民眾的政治參與熱情,激發民間智慧,提升坊間認同,這也構成今後我們舉辦活動所要努力的方向和目標。

一、活動結果評述

為保證活動的公開透明性,消除調查過程中容易產生的傾向性和不公正,本次活動特邀請了本澳的多位學者、社會人士參與整次活動。大家一致認為,本次活動極有意義,既有利於《財產及利益申報法律制度》法案的宣傳實施,也有利於官民之間的溝通互動,能夠促進政府不斷完善自身的制度和行為,增強民眾對政府的認同和信任,推動澳門各界對政府進行理性監督和良性溝通。

在為期一個月的活動中,澳門特區就有1029位讀者(不含內地和海外)透過網上投票、電話傳真、信函、電子郵件等多種方式參與本次活動,其中透過本刊專門設計的網上投票系統參與的有632位,占61.4%;電話傳真有209位,占20.3%;電子郵件有153位,占14.9%;信函有35位,占3.4%。

在第一個問題,即“本澳官員(包括立法議員、行政會委員)的財產,您認為最高會有多少?”的選項中,有多達946位的受訪者認為在3000萬以上,占比91.9%;只有83位受訪者認為在1000萬至3000萬之間,占比僅8.1%。

在第二個問題,即“本澳官員(包括立法議員、行政會委員)的房產,您認為最多會有幾處?”的選項中,有多達721位的受訪者認為在10處以上,占比70%;另有257位的受訪者認為在6-10處間,占比25%;有51位受訪者認為在3-5處,占比5%。

在第三個問題,即“誰會是官員(包括立法議員、行政會委員)中的‘首富’?”的選項中,因為屬於發散性問題,答案呈現非集中化態勢,有多達27位官員(包括立法議員、行政會委員)上榜。為便於整理,我們將受訪者的意見作了匯總,根據他們答案中“當選者”的身份進行了分類,依照立法會議員、行政會委員、官員等三類進行分類整理,結果如下:有649位受訪者認為的“首富”屬於立法會議員界別,占比約63%,其中有590位受訪者認為是在博彩、工商業界選出的議員中;有298位受訪者認為“首富”屬於官員,占比約29%,其中有234位受訪者認為首富是司局級官員;有82位受訪者認為首富屬於行政會成員(如受訪者的意見中,有出現同時為立法會議員和行政會委員者,我們將其列為立法會議員),占比約8%。

二、對此次活動的思考

在為期一個月的調查中,我們收到了很多正面的反饋意見,認為本次活動“在幾近娛樂化的同時,也可視為是釋放民眾政治參與熱情的一種渠道”。但也有意見指出本次活動並無多少現實意義,因為“陽光法案”的某些技術性細節條款,可以幫助官員“隱匿”部分財產,再怎麼公開,也不會使官員家產“起底”;換言之,因為陽光法案的縮水,官員的部分重要財產被作為“官員隱私”得以內部消化——這種類似於內部交易的監督必然導致監督虛置,那麼今次的財產公開也不過是形式主義的另一種做法而已。

無論贊許,還是批評,我們都認為是坊間真實聲音的體現,因為,熱烈的反饋意見足以說明,在澳人“政治淡漠”的背後其實深藏著一顆積極的心,這也提醒本澳社會各界,如何看待民眾政治參與熱情的激發?

政治參與亦稱參與政治,是指普通公民通過一定的方式去直接或間接地影響政府決定或與政府活動有關的公共政治生活的政治行為,政治參與熱情的高低也決定了民主建設的成熟程度,因為,民主建設的主角永遠是民眾。正如我們舉辦本次活動的初衷那樣,法案固然重要,但比法案更重要的,是每位澳門居民的監督和參與,這也是“廉潔澳門”建設的最強動力。從這個意義上看,我們認為,本次活動達到了預設的目的。

通過今次“官員財產全民大競猜活動”,我們發現,今次特府通過《財產及利益申報法律制度》法案,寄託了本澳社會的殷切期望,被民眾普遍解釋為政府建設“陽光政府”的決心和誠意。但是,也須看到的是,因為本澳的政治生態環境以及“陽光法案”本身的先天不足,本澳社會對此依舊存在有不同的看法和意見。因此,如何能夠把陽光法案落實到實處,取信於民,提升政府的民意認同感,無疑是政府下一步必須考慮的問題。其中,藉此“陽光法案”推進本澳的廉政文化建設是頂重要的一環。

廉政文化是政治文化的一方面。廉政文化的形成和發展,需要曠日持久的社會最廣泛的參與和支持,在“潤物細無聲”般的滲透中,逐步獲得民眾的支持,最終形成一種良性、常態的廉政文化。

廉政文化建設的路徑設計十分明確,簡而言之,即治官育民。治官,就是通過廉政文化建設的開展,通過各種形式的防腐斥貪,大力弘揚廉政精神,感染教化執政者以法為鏡,以史為鏡,鞭策自己不腐不貪,勤政為民,增強為政清廉的自控力;育民,則是通過廉政文化的開展,喚起民眾的社會公廉意識,增強民眾辨腐識貪的敏銳性和勇於參與的自覺性,形成民眾監督政府、監督執法者的天羅地網,努力創建一種清廉的社會氛圍,將廉政文化建設的外延擴大到整個社會。