银行业影响主权信用的分析框架与评估模型

摘要:如何衡量银行系统的风险状况及其对主权信用的影响,是主权评级方法中必须解决的重要问题。本文结合了最新的银行业危机案例,分析银行业风险对主权信用影响的作用机制,并构建了评估银行业风险对主权信用影响的指标体系和评估模型。

关键词:银行业危机 主权信用 直接损失 间接损失

银行业在现代金融体系中处于核心地位,其健康运行是经济保持稳定与发展的前提。然而,几乎所有国家的银行业都曾陷入过不同程度的危机。由于银行业的系统重要性以及银行业危机可能造成的经济、社会动荡,政府经常被迫对陷入困境的银行业施以援手。因此,银行业既是威胁现代经济稳定运行的风险来源,也是政府或有负债的重要来源。

在主权评级框架中,银行业对主权信用的巨大影响是不可忽视的。如何衡量银行系统的风险状况及其对主权信用的影响,是主权评级方法中必须解决的问题。本文旨在为解决这一问题作一尝试。

银行业危机与主权债务危机

历史上银行业危机经常与主权债务危机一并发生。根据Laeven & Valencia(2012)的定义和统计,1970-2011年间一共发生66起主权债务危机,其中有19起与银行业危机相关,占比28.8%。Reinhart & Rogoff(2008b)采取66个核心的银行业危机样本,并以当时各个国家的GDP占全球比例为权重,分别计算了1900-2008年全球发生银行业危机和发生主权债务危机的国家的比例,结果显示,主权债务危机的发生率与银行业危机的发生率有很高的相关性。

相关的实证文章[如Reinhart & Rogoff(2011)等]也显示,银行业危机是主权债务危机发生的重要前兆与原因之一。

从主权评级的角度出发,许多国家的银行业出现危机后,其主权信用级别也遭到评级机构大幅下调,如1997年的韩国、1989年与2001年的阿根廷、2002年的乌拉圭等。由于银行业危机是银行业风险不断积聚之后的集中爆发,即使银行业不出现危机,各大评级机构也经常因为一国银行业的风险状况而调整其主权信用级别。银行业成为各大评级机构调整主权信用级别的重要考虑因素。2007年次贷危机以来,美国、冰岛、爱尔兰、西班牙等一系列国家的银行业困境和危机在很大程度上导致其主权信用评级受到影响。

以上学者的研究结论以及评级行业的实践说明,银行业对主权信用有着非常重要的影响。银行业是理解主权债务危机的一个重要的角度,同时也是评估主权信用等级必须考虑的重要内容。

银行业对主权信用影响的分析框架

(一)分析框架结构说明

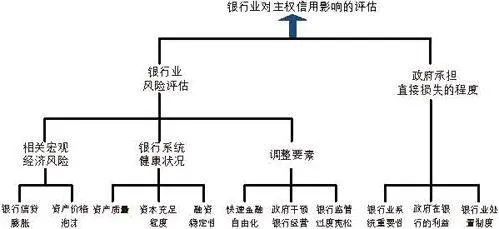

如图1所示,大体上来看,银行业影响主权信用的分析框架包括了下面三个环节:

1. 银行业风险的要素

该环节主要对银行业风险的要素进行确认和分类。

2. 银行业危机造成的损失

该环节主要明确银行业风险不断积聚并导致危机彰显或爆发所带来的损失,包括银行业危机所造成的“直接损失”和“间接损失”。“直接损失”包括两方面:第一,政府救助银行业的成本,包括政府注入资本、承担债务、提供担保和流动性支持所导致的成本(在银行破产时,也包括政府赔偿储户、政府在银行资产受损导致的成本);第二,银行的股东、债权人因银行业危机受到的直接损失。“间接损失”指宏观经济因受到银行业危机影响(如信贷紧缩)而遭受的产出损失。

3. 银行业危机所造成损失的分担

该环节主要分析银行业危机造成的损失在政府、私人部门和宏观经济之间的分担。政府对银行业施行救助的力度、时机和方式等因素不仅会影响银行业危机所造成的损失大小,而且会影响损失的分担。“直接损失”由政府和私人部门承担;“政府承担的直接损失”会通过“财政渠道”直接影响主权信用,而“私人部门承担的直接损失”不直接影响主权信用,但会影响私人部门的投资和消费行为。因此,“私人部门承担的直接损失”与“间接损失”通过“宏观经济渠道”影响主权信用。

(二)分析框架的处理和假设

第一个环节,我们用“银行业风险的要素”衡量“银行业危机造成的损失”

“银行业的风险要素”主要包括两个部分:“相关宏观经济风险”和“银行系统健康状况”。前者衡量银行所处的宏观经济环境,预示未来银行的经营风险;后者衡量银行目前的资产债务等各方面的健康状况。当该国银行业存在无法由上述两个部分反映的风险要素时,便将该要素纳入“调整要素”并对银行业的风险评估做出调整。“调整要素”包括一些并非在所有国家出现的项目、无法由宏观经济数据和银行业财务数据反映的项目。

第二个环节,我们假设“银行业危机造成的损失”都是“直接损失”。

这主要基于以下几点:

(1)在理想的情况下,银行业危机仅会导致“直接损失”。如果政府或者银行在面对银行业危机时,能够及时采取正确的措施,避免任何信心丧失、市场恐慌、道德风险和行政浪费,那么银行业危机所造成的损失将完全由政府或银行承担。如此,实体经济(这里指除去银行部门的其他经济部门)将不会遭受任何损失,“间接损失”可以忽略不计。

(2)“直接损失”有明确的统计口径,而“间接损失”是基于假设衡量且可能被夸大。“直接损失”易于衡量,其最大值可以认为是“银行业的潜在注资需求”,其实际统计也有明确的口径;而“间接损失”的计算则是建立在假设之上。通常是假设GDP以趋势值增长,然后以银行业危机发生之后的实际GDP增长与GDP增长趋势间的累计差异作为产出损失。此外,导致银行业危机的外部冲击(主要是宏观经济冲击)本身会带来宏观经济损失,而如果按照上述方法计算“间接损失”,实际上是把外部冲击导致宏观经济损失也包括在内,夸大了银行业危机所导致的“间接损失”。

(3)“直接损失”对主权信用的影响更直接、更明显。根据Hoggarth & Saporta(2001)、Honohan(2008)等学者的测算,银行业危机导致的财政成本平均为GDP的16%左右,而按照IMF的计算,银行业危机导致的产出损失平均为GDP的11.6%。财政成本是“直接损失”的主要部分,直接影响政府的收入;而产出损失通过税收收入减少间接影响政府收入。按照36%的宏观税负 ,产出损失对政府收入的影响平均值为GDP的4.2%(=11.6%×36%)。比较而言,“直接损失”对主权信用有着更直接、更明显的影响。

第三个环节,在第二个环节的基础上,我们主要考虑危机造成的对主权信用的影响

这是因为在“直接损失”中,“政府承担的直接损失”比“私人部门承担的直接损失”对主权信用的影响更直接明显。

银行业对主权信用影响的评估模型

(一)评估模型的要素和说明

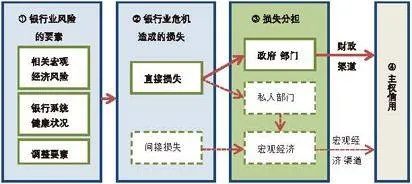

由于我们在第二环节中假设“银行业危机造成的损失”都是“直接损失”,因此上述的分析框架简化为两个环节:“银行业风险的要素”和“损失分担”。根据简化后的分析框架,我们将构建银行业对主权信用影响的评估模型。模型的评估要素和流程如图2所示。

图2 银行业对主权信用影响的评估流程

目前各国银行业所提供的具有共同特征的数据(如不良贷款率、资本充足率)对于反映银行未来2-3年的健康状况以及预警银行业危机作用有限。因此,我们在判断银行业的风险状况时,会更注重“相关宏观经济风险”的要素,而对“银行系统健康状况”要素赋予较小的权重。

1.相关宏观经济风险

纵观近现代的银行业危机,其发生之前大多有银行信贷膨胀或/和资产价格泡沫的症状。国际清算银行货币与经济部门利用17个国家的相关数据发现,在1985-1995年间经历由房地产泡沫引起的银行业危机的国家中,银行信贷和商业房地产的价格之间存在着非常高的相关性。因此,我们应该高度关注银行信贷和房地产价格同时上涨的情形。

(1)银行信贷膨胀。Laeven & Valencia (2012)发现,在过去有信贷数据可供研究的129个银行业危机中,有45个(约1/3)出现在信贷膨胀之后。超乎寻常的银行信贷增长通常意味着银行很难对贷款客户进行审慎的甄别,未来几年内银行坏账率很可能上升。对于银行信贷占全社会融资比例越高的国家,银行信贷膨胀意味着越高的风险。

(2)资产价格泡沫。资产价格泡沫一旦破灭,一方面将导致银行发生巨额损失,另外一方面也会导致市场信心和流动性枯竭,让银行业丧失腾挪的空间。从历史上看,在所有资产中,对银行业影响最大的是房地RvfCdJf4yzpq2tZRbDwLKSbQo4p9HgepNwAb7Ymw0FM=产。最近由于房地产泡沫而导致银行业危机的例子有2008年美国的银行业危机、2010年爱尔兰的银行业危机、2011年西班牙银行业危机等。

2.银行系统健康状况

这部分要素通常包括三方面的内容:资产结构与质量、资本充足率和融资能力、资产和负债的期限/币种匹配。由于数据的可获得性,我们选择了资产质量、资本充足程度和融资稳定性三个要素来衡量银行系统的健康状况。

(1)资产质量。由于各国实行不同的银行业管理制度,其银行业的投资范围、资产类别和分布都有很大的不同。为了使各个国家的银行业资产质量具有可比性,我们主要关注银行的不良贷款率。

(2)资本充足程度。银行的资本是银行抵御各种风险冲击的主要支柱。因此,资本充足程度越高,银行容忍损失与风险的能力越强。衡量资本充足程度的主要指标是资本充足率、杠杆率等。

(3)融资稳定性。融资稳定性衡量的是银行融资来源的稳定性,主要影响银行出现第一类银行业危机的概率。融资稳定性越强,出现第一类银行业危机的概率就越低。衡量融资稳定性的指标主要有以下三个:

第一,银行依赖金融市场融资的比例。与依赖本国储蓄融资的方式相比,银行依赖金融市场进行融资的方式是相对不稳定的。

第二,净稳定融资比率。该指标是《巴塞尔协议III》所提出的两个流动性监管指标之一(另外一个指标是流动性覆盖率),用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源,分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

第三,存贷比。存贷比越高,说明银行的融资稳定性越差,对主权信用的影响越不利。

3.调整要素

调整要素主要包括一些并非在所有国家存在且难以量化的要素。从目前的经验来看,如果政府推行快速的金融自由化政策,或者政府对银行经营进行广泛的不合理的干预,或者银行监管过度宽松,或者银行的管理水平非常恶劣,即可考虑上调该国银行业所存在的风险。

4.政府承担直接损失的程度

这一部分要素主要衡量政府为救助银行业而承担直接损失的程度。

影响政府救助银行业的意愿与力度最主要因素是银行业的系统重要性。银行业在本国经济中的重要性越高,政府从稳定经济的角度出发,对银行业进行救助的意愿和力度就越强。

影响政府承担救助成本的另外一个因素是政府在银行业的利益。如果政府拥有大量的银行股权或资产,那么政府为了自身的利益就有很强的动力去救助银行。

影响政府承担救助成本的第三个要素是银行业处置制度。合理、有序的银行业处置制度有利于减少政府承担的直接损失,降低银行业危机对主权信用的影响。主要观察两个方面:(1)如果银行业处置制度允许政府在银行资不抵债之前对问题银行进行破产重组,则将大大减少银行业危机的冲击或银行破产所带来的损失;(2)如果银行业处置制度允许政府依照法律强制性地让债权人承担银行的损失(如政府以强制性或半强制性的PSI计划让银行的债权人承担损失),则能减少政府所承担的损失,因而减少银行业危机对主权信用的影响。

(二)评估模型的指标选择与计算

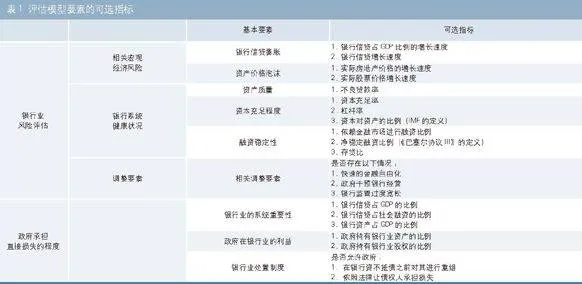

1.评估模型的可选指标

根据上述评估模型,表1对评估模型各要素的可选指标作了简要说明。

表1 评估模型要素的可选指标

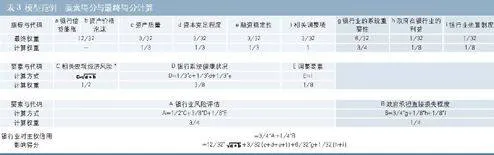

通过对表1所提供的指标进行选择,并根据历史数据与经验对指标的得分进行规范,就可以得到一个初步的模型,如表2所示。确定了模型的指标及指标的得分之后,需要确定各个指标的权重,并最终计算出银行业风险对主权信用的影响。计算银行业对主权信用影响得分的过程如表3所示。

表2 模型范例:指标得分

1. 快速的金融自由化

2. 政府干预银行经营

3. 银行监管过度宽松如果存在两种或两种以上情况,则得分在H-VH区间;如果存在一种情况,则得分在M区间,如果不存在以上情况,则得分在VL-L之间。分析师需要根据存在现象的严重程度以及是否已在银行财务数据中反映调整具体得分。(如果分析师发现该国存在额外需要调整的因素,也可以据此增加调整要素的关注内容。)

1. 在银行资不抵债之前对其进行重组

2. 依照法律让债权人承担损失如果存在两种情况,则得分在VL-L区间;如果仅存在一种情况,则得分在M区间;如果两种情况均不存在,则得分在H-VH区间。分析师需要根据具体情况给出具体得分。

注:*杠杆率是指商业银行持有的、符合巴塞尔协议的一级资本与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。

表3 模型范例:要素得分与最终得分计算

注:*根据过去的经验与实证,银行信贷膨胀与资产价格泡沫两者同时出现对银行业造成的宏观经济风险最大。为了反映这种联动关系,我们采取了将两者得分相乘并取平方根的方法计算相关宏观经济风险得分。

注: .在标普的主权评级方法中,标普只关注“银行业发生系统性危机时的潜在注资需求”并以此作为“与银行业(金融业)相关的或有负债”的估计,其中的逻辑与此相似。

.按照国际货币基金组织的口径计算,2009年世界各国平均宏观税负为36.4%,其中发达国家平均宏观税负为40.8%,发展中国家平均宏观税负为32.9%。

参考文献:

[1] Hoggarth, Glenn and Victoria Saporta (2001), “Costs of banking system instability: some empirical evidence”,Financial Stability Review: June .

[2] Honohan, P. (2008), “Risk management and the costs of the banking crisis”, National Institute Economic Review, 206, October.

[3] Laeven, L., and Valencia, F. (2012), "Systemic banking crisis database: an update", IMF Working Paper 12/163.

[4] Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff ( 2008b), “Banking Crises: An Equal Opportunity Menace.” National Bureau of Economic Research Working Paper 14587.

[5] Reinhart, C.M. and K.S. Rogoff (2011), "From Financial Crash to Debt Crisis", American Economic Review.

作者单位:中债资信评估公司研究开发部

责任编辑:刘颖 罗邦敏