“红顶买办”席正甫

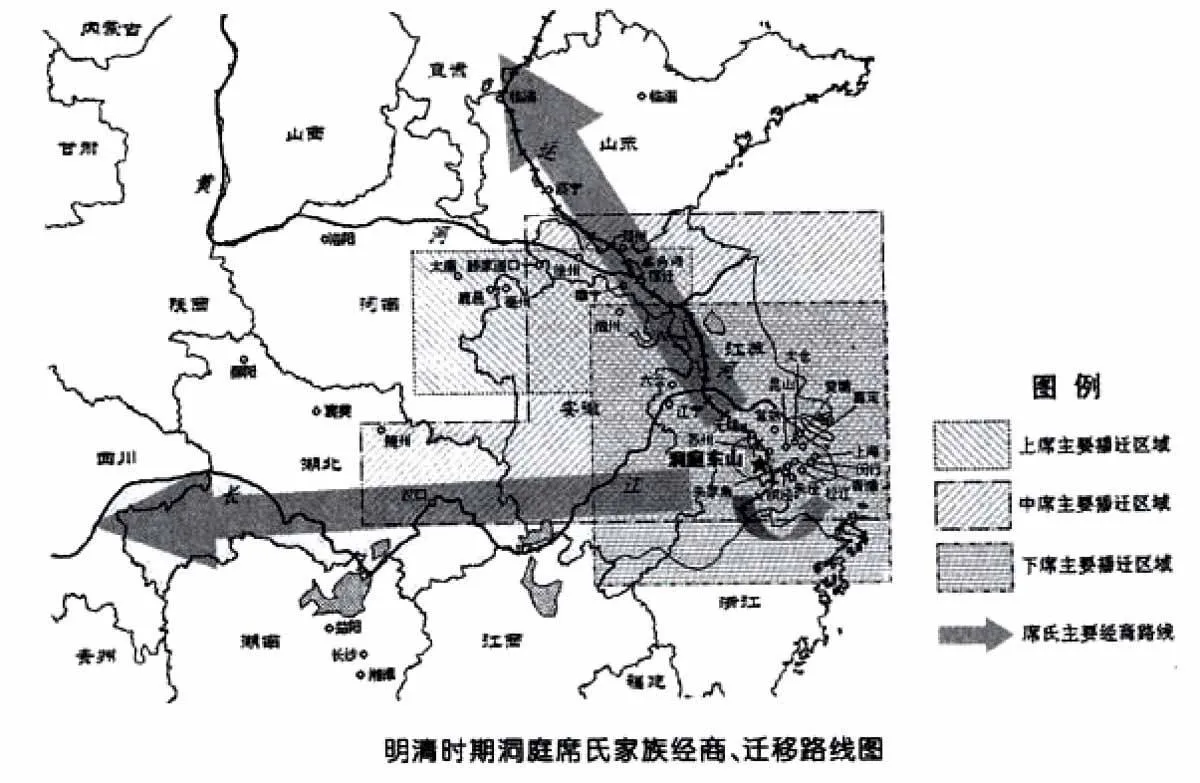

20世纪前后,上海外滩聚集了汇丰银行、德华银行、华俄道胜银行、麦加利银行、横滨正金银行等34家外商银行,有17家的买办都由席家人(包括3位席家女婿)担任,其中的领袖人物正是汇丰银行买办席正甫。这个来自江苏洞庭东山的商人造就了旧中国著名的金融豪门,更让雄心勃勃的洞庭商帮崛起于上海滩十里洋场。

初到上海

1857年的一天,一条乌篷船靠在苏州河畔乌镇路桥边的码头上,一个十多岁的男孩在睡梦中被人摇醒:“起来了,上海到了。”男孩掀开船篷一角向外张望,只见河岸上黑压压的房屋一片连着一片,一眼望不到边际。他连忙从船舷一边侧下身去,用手捧了把河水洗了洗脸,然后整了整衣衫,站起身来,跳上了上海的土地。他,就是席正甫。

席正甫出生于苏州洞庭东山的一户大户人家。父亲席乐元常年在昆山做典当生意,因事务繁忙,通常只在岁末年终或祭扫宗祠、祖墓时才回家。席正甫四岁那年正月,母亲沈氏因积劳致病而离世;多亏祖母承担家务,父亲得以继续在外经商。

据传,小时候的席正甫瘦小而机灵,善于观察,领悟能力很强,可惜仅在东山乡下读过几年私塾。相比之下,比席正甫大5岁的哥哥席嘏卿在私塾的时间更长。席嘏卿7岁时跟祖母学认字、8岁跟舅舅金崧生学习,9岁入私塾读书,因家境问题,14岁那年弃儒从贾,“补习典业于本乡”。之后,奉父命去浙江鹤沙典当,勤学三年。

从《洞庭席嘏卿先生言行录》中可知,在昆山时,席乐元曾如此叮嘱席嘏卿:“你年最长,兄弟间须当和睦,以后如能进步,一定要积聚一些公产,等到弟弟们+A2Swy5lua6Mpln2SM1FTIw8dewBHuu1ZFVkySvHJbg=长大成人,你可将我今天的话告诉他们。”正当席嘏卿一心学业时,父亲突然病逝;年迈的祖母经不起打击,一病不起,1851年也离世了。

时值太平军从西南一路扫荡而来,长江沿线和运河通道已是战火一片,使洞庭商人的财路断绝。家庭变故加上时局变动,席家兄弟早早体会到生活压力。很快,席嘏卿决定转到上海租界改营钱业。不久,正甫也来到上海,“在申习业”,即在同乡所设小钱庄当学徒。

席正甫来到上海时,除了一个行李卷,一无所有。席家兄弟的选择,看起来更像一个随波逐流的无奈之举。19世纪五六十年代,江浙一带如常熟、昆山、松江、青浦及川沙等地,有洞庭商席家人经营店铺。小刀会起义时,各地多家店铺遭明令取缔。随着上海通商开埠,洞庭东山的富室巨贾迁往租界开办钱庄,由此吸引了洞庭山同乡来钱庄谋事习业。

咸丰八年(1858年),熟悉钱庄业务后,席嘏卿入英商汇理银行;次年改入老沙逊洋行司账。咸丰十年,席嘏卿去了英商麦加利银行,这一年他28岁,“由是室家衣食之资,亦稍稍完具”,并迎诸弟妹来沪上。

说起来,席家兄弟能在上海立足,直接得益于舅舅沈二园(1843年,席乐元继娶沈氏)。据席嘏卿曾孙席与镐口述:“后来他(席正甫)又把钱庄拿下来了,然后他就自己做起钱庄生意。”结合其他资料可以推断,沈二园曾与他人合资开办过多个钱庄,而席家兄弟不仅在钱庄里做事,有钱后甚至合股拥有了自己的钱庄。

由于从事钱庄经营多年,甚至创办过钱庄,没多久,席正甫在一个经纪人(掮客)的介绍下来到汇丰银行的买办间做跑楼,主要“任交际事务,专任外部之活动,一切报告市场情形,探取顾客意向等任务,均归之”,与当时的买办、绍兴人王槐山相比,业务范围小得多。王槐山早年为钱庄伙计,洞悉各庄底细,他办事老练,素有信用,因而颇受洋商赏识。

在近代上海,“买办”曾被译为“糠摆渡”,谓其介于华洋人之间以成交易,犹藉糠片的摆渡之用,既表示其桥梁作用,又含买办赚钱之轻而易举。据《中国货币金融问题》记载,19世纪60年代以后,外资银行与钱庄虽有冲突,但在对华贸易上需要以钱庄为媒介,“渗入中国社会”,因此需要适当扶植钱庄,并与钱庄开始通融拆票、通行庄票。其间,钱钞票据的真赝鉴定全靠当事者技术,这成为外国银行必须倚重买办的一个重要原因。

从钱庄到银行

“他的办公室特别大,里面有一张很大的办公桌,我从来没有见过那么大的桌子。桌上有20几部电话,还有电传,这是我第一次见到电传。电话不停地打进来,他两只手拿着两三个电话,一会儿对着这个说中文,一会儿对着那个说英文。他还有5个助手,他们的英文也是非常过硬的。”这是席家后人席与棠小时候在伯父席颂平的办公室见到的情景。

最初进入汇丰银行时,语言是席正甫的第一个障碍。由于传统教育中缺乏外语教育,席正甫最初到汇丰银行时,不太会说英语。相比之下,早年受过彻底的英式教育的唐廷枢更有优势——唐不但英文写得漂亮,说起英语来“像个不列颠人”。他还编写过一本《英语集全》工具书,其第六卷标题就叫“买办问答”。

席正甫与王槐山的经历类似,而且两个人早期所受的教育相差不多。王槐山基本不会说英语,而席正甫到上海时年岁较小,常跟外国人接触,加上他学习英语勤奋,所以慢慢能说一些英语,可与外商交流。据葛元煦在1989年出版的《沪游杂志》中写道:“上海中外贸易,初皆不知英语,非通事不可。近则各行栈皆有一人能说英语,盖迩年设有英语文字之馆,入馆者每日讲习一时许即止,月奉修金无多,颖悟幼童半载即能通晓。” 当时,多数买办使用的语言并不那么正规,通常带着浓重的地方口音,用汉语语法拼缀成简单的英语语句,这种似洋非洋的话被称为“洋泾浜英语”。虽然来源混杂,但语言结构简单明晰,很有实用价值。

1874年,在王槐山的保荐下,席正甫出任汇丰银行买办,这和席正甫的能力相关。特别是1874年,清政府面临沿海防务上的危机,向汇丰银行提出“福建台防借款”,数额高达200万两,这是清政府首次向外国银行借款。这是一件两难的事——不借,容易得罪朝廷;借,何时能收回?一旦收不回,当买办的可是吃不了兜着走。王槐山将此事推给了席正甫。

当时,天津是北洋大臣李鸿章的衙门所在地,到了天津,席正甫明白了,中法战争迫在眉睫,清廷必须购买大批军火,如果汇丰不借款,清廷将向其他外资银行贷款。经过反复交涉,席正甫终于办成这笔借款,条件是清廷必须付出高于行市几乎一倍的利息(年息8厘),分10年还请,并以盐税作担保。

席正甫一炮打响,从此一发不可收拾。这笔贷款开创了汇丰银行政治贷款的先例,也使席正甫得势当上了汇丰银行买办,又受到清朝大臣李鸿章和左宗棠等的赏识。在席正甫的居中斡旋下,汇丰银行先后经理了沪宁、广九、沪杭甬、津浦、京奉、湖广、浦信等主要铁路干线的贷款,获利惊人。

由于汇丰的声势和地位提升,中国的达官贵人纷纷将资本存放在政府难以管辖的汇丰账户上,宁可只得到低利息,也图个“安全保险”。据统计,长期在汇丰开户的客户中,定期存款在2000万两以上的有5人,1500万两以上的20人,1000万两以上的130人,百万两和数十万两级别的更难以估算。在席正甫的打拼下,汇丰在上海的业务总量大大高于香港总行,英国人也承认,“汇丰银行的总行虽在香港,但一般说来,上海分行承做的生意更多些”。

从1874年到1890年,清政府向汇丰银行借款17笔,绝大多数是席正甫一手经办,他由此得到了大量佣金,而汇丰银行业务也蒸蒸日上,对他优渥有加。19世纪80年代,汇丰银行某大班(外国雇主)在一事上与席正甫发生冲突,席正甫一气之下辞职,汇丰银行总行坚决不允,不仅专门来信挽留,还撤换该名英国大班,使席正甫稳坐买办交椅长达30年。

缔造买办世家

正是由于汇丰控制着整个上海乃至全国的银根松紧,而席正甫又拥有着汇丰银行的贷款签字权,所以上海的钱庄业争相拉他入股,实现利益捆绑。席正甫对上海的本土金融机构具备了绝对的影响力,其中也包括胡雪岩。1878年,胡雪岩为左宗棠办理的350万两汇丰银行借款,走的就是席正甫的路子。

在汇丰银行,席正甫很快把钱庄的习惯和传统移植其中,尤其是钱庄一套“父子相承,传为世代,旁及戚娅”的人事制度。为此,席正甫安排席立功学英语,习算学,教以经商之道,并进入钱庄实习,熟悉业务;稍后就安排席立功进入汇丰银行,追随左右。

从1905年到1922年,席立功一直是汇丰银行的买办。在其任内,汇丰银行在上海一地的贷款、存款数量倍增。《商埠志》有一段文字这样评论席立功:“乃上海著名中外商人所信任之席正甫之长子也。壮年注意商务,于财政尤为熟识,故继其父之业,充当汇丰银行买办,益使汇丰之事业发达也。”1922年席立功去世。席立功也像他父亲一样把买办职位顺利传接给儿子席鹿笙。祖孙三代世袭汇丰银行买办,其历时之久,近代罕见。

事实上,席正甫不仅自家独揽汇丰的买办职位长达三代人,还将席家的其他子弟陆续安排进外国银行体系。无论是英国的麦加利、有利、德丰银行,还是法国的东方汇理、中法工商银行,德国的德华银行,俄国的俄华道胜银行,比利时的华比银行,美国的花旗、运通、美商信济银行,日本的横滨正金、住友银行等,皆是席家天下。

当清政府准备成立官商合办的中央银行——户部银行时,洞悉私有中央银行巨大利益的席家又捷足先登。户部银行共发行4万股,其中官方认购一半,私人认购另外一半,席正甫的几个儿子纷纷入股户部银行。其中,仅席立功就以不同身份拥有1320股。户部银行改名大清银行时,席家安插了四个儿子在其中担任要职,大清银行改为中国银行时,席家又成为其大股东,并掌管外汇业务,成为宋子文系的同盟。

席正甫同辈兄弟四人中,老大席嘏卿在英国渣打银行上海分行成立的第二年就进去当了买办,是该行元老;老三席缙华曾是英国德丰银行、华俄道胜银行买办;老四被过继给席家亲戚、新沙逊洋行第一任买办沈二园,并继任沙逊洋行买办,人称 “沙逊老四”。多年后,席与棠遇到过很多上海银行界前辈,纷纷表示非常羡慕席家的关系网络。“他们互相之间是通气跟合作的。”席与棠说:“比如,沙逊老四曾经得到消息说上海租界要扩大,他马上把消息透露给了其他三个席家兄弟,不久以后,他们买的地皮涨了几十倍。”

据了解,席正甫为人极其低调,“近乎隐居”,很少参加社会公共活动乃至东山同乡的联谊,上海媒体报道中极少出现他的名字。马学强在《江南席家》一书中称,他查阅了当年东山同乡会的活动记录,很少看到有关席正甫的记载,社会公益方面也较少见他参加捐款活动,仅有几次也是很早的事,如光绪九年(1883年)上海重建静安寺,席正甫有过一些捐款。

在学者吴晓波的笔下,晚清四大买办中席正甫的特点就是远离政治,“跟朝廷总是保持一步之隔”。诚然,随着席正甫的势力膨胀,李鸿章和左宗棠争相笼络,同时保举席正甫担任政府官员,但席并无丝毫兴趣。后来在李鸿章的再三推荐下,席正甫只得接受了二品顶戴。

因长期接触外国人,席家人养成很多现代、西化的生活习惯,甚至是堪称“雅皮”的个人爱好。 如席鹿笙,就是一个很会玩的人,他喜欢养狗,还有13匹马。席与棠的父亲有一个奢侈爱好:收藏名表。“平时一看到报纸杂志上出了什么新款式的表,他马上买回家收藏。”席与棠的妻子回忆公公:“那时候的表都是机械表,要上弦的。他每天睡觉之前就打开抽屉,27块表全部排开,然后一个一个上弦,上完才能睡觉。”

在席家亲戚里,席德柄一家是公认比较洋派的。几年前,席与昭、席与明两姐妹从美国回到上海定居。有记者在外滩十八号见过她们,“姐妹俩说话很轻,跟人保持着不远也不近的距离。每吃完一道菜,姐妹俩就掏出化妆包补妆:口红、唇彩、粉饼,三道程序一道不漏。”

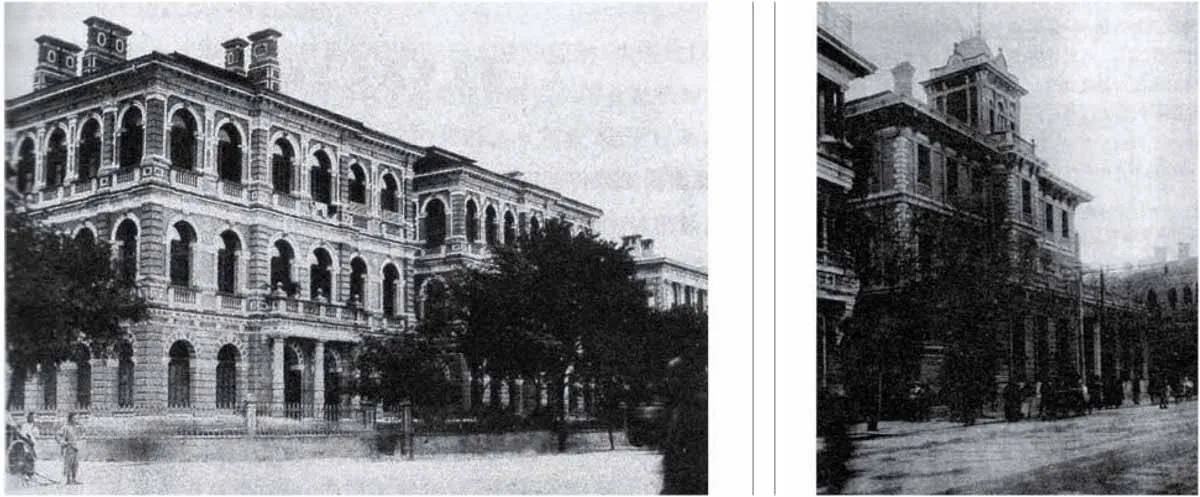

“席家把中国传统商帮的地缘、血缘、亲缘观念发展利用到了极致。”马学强说。“事实上,一直到解放前为止,席家势力从未真正衰落过。知道我为什么花5年时间来做席家的研究吗?”马学强说,“我曾经无数次带着外国朋友从外滩外白渡桥走到延安路高架那边,一路上很多大楼都是当年的席家买办办公的地方。曾经如此风光,应该有人记录下来。”