为拔尖创新人才成长 搭建平台的“育才教育”

众所周知,我国正在建设成为具有国际影响力的创新型国家,创新型国家的建设需要培养和造就一大批拔尖创新人才。拔尖创新人才应该从小抓起。作为拥有十二年学制的北京育才学校,一直致力于为拔尖创新人才成长搭建平台。同时,作为北京市高中自主课程实验学校和义务教育阶段“遨游计划”学校,我们为拔尖创新人才培养创设了更广阔的的空间。

对基础教育阶段拔尖创新人才培养的基本认识

1.拔尖创新人才的主要特征

结合我校拔尖创新人才培养的实践,我们总结拔尖创新人才的主要特征包括:智力中上,有良好的观察力、注意力、想象力、记忆力、思维力和创造力;个性特征突出,某些非智力因素突出,有浓厚兴趣、强烈好奇心、坚韧的意志品质、很强的自主性、较强的自信心等;某一方面或几方面优长,不排除某一方面“短腿”;有良好的科学素养和人文素养。

2.学校创新人才培养的思路

充分了解作为人的三个基础:生理的人——学生是一个生命体,有生命成长的基本规律,身心发展不断成熟;社会的人——学生要认识社会、了解社会,有责任感,敢担当,善合作;独特的人——每个人有不同的潜能,教育应激发潜能,促进其个性发展。

建立拔尖创新人才发展的三个系统:动力系统——遵循激励为主的教育原则,从做人、做事开始,培养学生理想信念和自觉追求;平台支持系统——观察学生特点和兴趣→教师为学生发展提供建议、学生自主意愿→学校提供发展多元平台、创造成功条件→学生自主发展;资源系统——提供足够资源。

拔尖创新人才的教育培养原则是差异的学生、差异的教育、差异的发展,其核心是因材施教。因材施教必须贯穿在纵向和横向两方面:一方面要根据不同年龄学生身心发展的特点,纵向设计教育教学活动,另一方面要根据学生的能力差异,横向设计教育教学活动。因材施教强调从统一规范走向更加注重个性发展,追求让每一个学生在原有基础上得到充分发展,强调创造性人才的人格完善与创造性思维的充分发展。对创新人才的培养,要尤其重视非智力因素的挖掘。创新型人才学习的突出特点就是自主性、选择性、有个性;在学习方法上强调亲身参与科学实验与研究,进行探究学习。

我校拔尖创新人才培养侧重点主要包括以下几个方面:关注创新人才的非智力因素;关注学生的思维品质和学习能力;以社会责任感和合作能力为主的德育要求;既重视科学素养,又重视人文素养的教育,培养学生综合的、开阔的视野;突出身体素质;注重创新意识和实践动手能力的培养;突出自主性的培养;为创新人才的发展搭建优长发展平台,但不拔苗助长。

拔尖创新人才早期培养的实践探索

2009年9月,为了适应新形势下对拔尖创新人才培养的需要,发挥北京育才学校十二年建制的办学优势,中科院心理所为北京育才学校颁发“未来拔尖创新人才培养基地”,并签署“未来拔尖创新人才培养战略合作备忘录”。其主要目标就是打通小学、初中和高中各个环节,形成一条适合拔尖创新人才培养与教育的绿色通道。

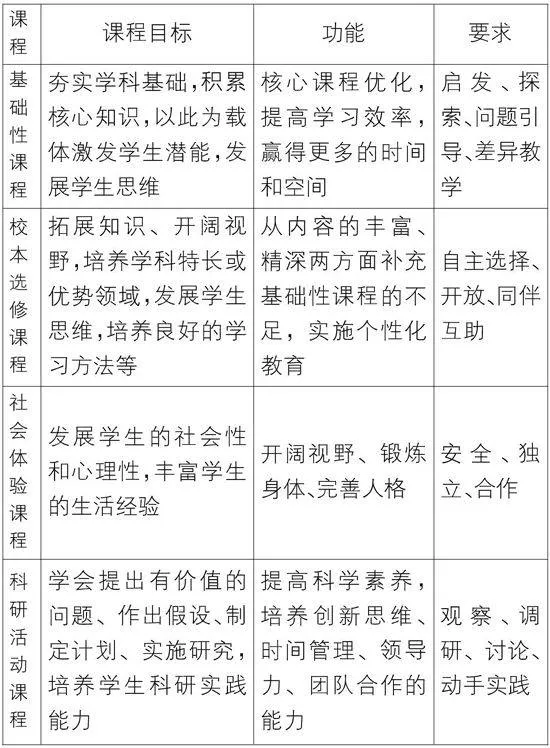

1.“4+1”课程模式

课程分为基础性课程和发展性课程两大体系,采用“4+1”的课程设置与教学组织模式,即每周4天在校学习和1天社会体验,保证了学生基础知识、基本技能的学习,同时还拓宽了学生的学习领域,增强了学生的社会适应性,发展了学生的综合素质。

基础性课程构成学生的基础知识体系,形成基础性学力。发展性课程形成学生的综合素质,建立学生的知识背景,形成发展性和创造性学力。科研活动课程旨在使学生体验科学过程和促进个人发展潜能。

2.教学模式

聚焦课堂,重点研究“老师指导学生怎么学”,建立学与教的新文化。

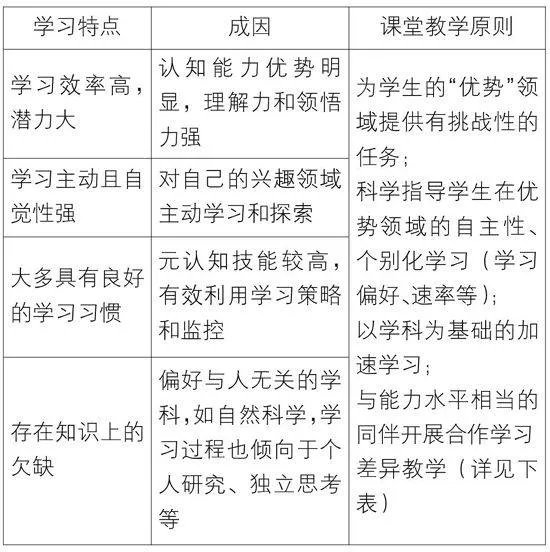

(1)基于学生学习特点的教学原则(见下表)

(2)基于差异教学的有效策略(见P24表)

(3)基于校本选修课程的教学策略

关键词:选择、兴趣、自主学习、合作学习

选择——自主选择,扩大同伴圈;

兴趣——以发展学生爱好、优势领域为出发点;

自主学习——元认知、动机和行为三方面积极参与;

合作学习——相互合作,共同管理时间,解决问题。

拔尖创新人才培养的初步效果和建议

通过相关测试表明,实验学生在身体素质、意志品质、社会知识、思维发散、自我效能感及自我概念六方面指标显著高于普通学生,是长期实践“博、雅”目标课程体系的结果。我们总结了变化明显的几个方面,有好奇心、想象力、兴趣,自信心得到保护;身体素质加强;视野开阔、综合实践能力得到锻炼;自主性得到锻炼;建立了良好的行为习惯和学习习惯,学习兴趣广泛,自主学习精神较强,创新能力有所提高;责任意识和合作能力进一步加强。

每年,学生在科技创新、艺术、体育等方面的比赛成绩非常突出,也显示了学生良好的发展潜力。

在拔尖创新人才培养中,我们也发现以下需要不断解决的问题。

第一,创新人才培养关键是要创设适合他们成长的环境和土壤。目前学生的课业负担较重,自主发展空间不足,国家政策层面的相关支持亟待加强。

第二,从项目制到常规化。目前创新人才培养还以项目制为主,还没有形成常规化的机制。创新人才的培养不应限于少数人,而应成为学校教育的基本追求。“翱翔计划”受益者也应该由翱翔学员逐步辐射到广大学生。创新人才的培养更应回到课堂主渠道上来。

第三,新的时代教育资源的概念发生了很大变化,教育资源已经不单局限在校内,社会各种有利于学生发展的资源都应纳入到教育资源中。要形成社会对教育的真正关注和更多支持,需要搭建更多平台,让学生能有机会到国家重点实验室参与实验研究,能有在科学家身边学习与交流的机会。

第四,需要进一步思考项目实施评价标准的研究,需要进一步树立课程的实施比课程设置更为重要的理念;需要进一步认识整合各类教育资源对培养拔尖创新人才的重要性。

□ 编辑 王雪莉