长征老红军孔宪权与遵义会议纪念馆

孔宪权,1911年3月出生于湖南省浏阳县一个贫苦农民家庭。1930年2月参加中国工农红军,1932年8月经黄克诚介绍加入中国共产党。在第一至五次反“围剿”中,历任班长、排长、连长、营长、小团团长,担任过红一方面军红三军团军团长彭德怀的传令排长;长征途中,担任过红三军团第四师侦察参谋、红三军团第十二团作战参谋。他的革命生涯充满了传奇色彩:曾因喝酒误事被彭德怀撤掉传令排长职务;因身经百战、出生入死,被胡耀邦、杨勇、黄克诚等称为“打不死的程咬金”;因在娄山关战役中负伤流落遵义,被当地群众当做能救死扶伤的“红军菩萨”;因担任遵义会议纪念馆首任馆长被邓小平称为是该项职务的“最合格人选”。

寻找确定遵义会议会址位置

1935年1月召开的遵义会议,在生死攸关的历史时刻挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。新中国刚成立时,中共遵义地委、行署就把遵义会议纪念馆建设工作提上了重要议事日程。1951年中国共产党诞生30周年时,遵义地委、行署专门开会研究成立了“遵义会议纪念建设筹备委员会”,抽调时任遵义县枫香区区长的孔宪权担任遵义会议纪念馆筹备委员会秘书,具体负责遵义会议纪念馆建馆筹备工作。

从1951年开始,孔宪权等历经3年多的调查研究,终于将遵义会议会址的初步调查情况整理出来并上报中央审核。由于遵义会议是在严酷的战争环境和极为保密的情况下召开的,遵义本地均没有知情人。当时孔宪权只是红军营级军官,知道的情况也相当有限。因此,在寻找遵义会议会址过程中,孔宪权等费尽了周折。先是根据一些同志回忆,初步判定遵义天主堂为遵义会议会址,并挂出了“遵义会议纪念堂”的牌子。1954年1月,在接到中国革命博物馆筹备处来函说遵义会议“是在遵义旧城一个军阀(当时为一师长)柏辉章的公馆内召开的”档案线索后,孔宪权等即找到坐落在遵义老城子尹路的柏公馆,把公馆房屋及周边环境保护起来,并拍下照片,绘制详图,送交上级进一步鉴定核实。1954年8月,中共中央办公厅主任、遵义会议参会者杨尚昆电告中共贵州省委:“遵义会议是在黔军阀柏辉章的房子里召开的。”这才正式确定遵义会议会址的位置。后来,杨尚昆还陪同时任中共中央总书记、国务院副总理、遵义会议参会者邓小平亲临现场,对遵义会议会址位置进行了最终确认。1954年11月,国家文化部批复指示成立“遵义会议纪念馆筹备处”。1955年2月,贵州省文化局批复同意孔宪权担任遵义会议纪念馆第一任馆长,刊发戳记,正式成立筹备处,并要求筹备处在“修缮遵义会议建筑”时,“应以恢复原貌为原则”进行维修。

维修恢复遵义会议会址原貌

由于遵义会议纪念馆是中华人民共和国成立后最早建立的21个革命纪念馆之一,既无经验可借鉴,也无样板可模仿,现在很难想象当时维修工作中存在的困难。首先,对房屋的内外原貌的认识就有不同的看法:有的同志主张修缮装修要富丽堂皇以体现遵义会议“伟大的作用”;有的同志主张拆掉墙壁以方便观众摄影;有的同志则主张将柏辉章家中的一切都予以恢复。这些不同的认识,直接影响了工作的进程,这让孔宪权食不甘味、夜不能寐。他赶紧向贵州省文化局汇报,得到了省文化局的明确支持:在维修房屋时,不改变当时的建筑形式、色调、装饰及一切附属物的原则下,可进行一些保固和补漏方面的修缮,不要增添改动或进行扩充;恢复原状,应该注意的是要恢复当时召开会议时的原状和设备,即是以当时柏辉章逃走后,他家里的现有家具设备等情况为原则,不要将柏辉章本人家里的一切都恢复起来,如原来窗格上装有国民党党徽,当然可以不装上去。这样,就统一了认识,使遵义会议会址维修有了正确的方向。

在维修中,为恢复遵义会议会址原貌,孔宪权付出了艰辛的努力。他踏破脚皮,磨破嘴皮,找到了当年红军离开后首先进入公馆的柏家一位亲戚,找到了与柏辉章家来往密切的人和街坊近邻,了解房屋原貌情况。根据这些人不同的叙述,进行分析、梳理。对多数相同且与房屋装修一般规格相符的说法暂时予以肯定,对少数相同或完全不同的说法则暂时予以保留,然后再认真进行核实。对遵义会议会址内最重要的纪念地——会议室的确定,孔宪权更是绞尽脑汁。柏家那位亲戚在接受孔宪权采访时说:“在厢房楼上一间屋内,桌凳摆设的情形有开过会的模样,墙壁上还有一张大胡子外国人的像(即马克思像)。”以此为线索,1955年,他专程去北京访问了杨尚昆。杨尚昆回忆说:“开会的那间房子是在楼上,有窗子靠天井,我肯定记得不错。”由此,孔宪权等才确定了遵义会议会议室的准确位置,并根据杨尚昆提供的情况,对会议室进行了复原布置:中间并排放置两张方桌、周围散放着18张各式各样的椅凳和一张抽脚藤躺椅(因王稼祥在第四次反“围剿”中受重伤,尚未痊愈,专门为他准备的),还有一个嵌瓷花的茶几。他们还广泛发动泥工、石工、漆工、木工到遵义会议会址参观,从而找到了几个曾经参加会址房屋修建的老工人。在这些工人的参与和帮助下,孔宪权等拟出科学可行的恢复会址原状维修方案。在这些老工人中,有一位泥工在红军离开遵义后,曾被柏家请去粉刷墙壁,看到墙上有很多字迹。对他指认的地方进行洗刷后,竟然发现当年红军留下的真迹标语。直到今天,这些珍贵的红军标语还完好无损地原物保存在遵义会议会址内。

同时,根据杨尚昆和文化部的指示,孔宪权等在遵义会议会址内,布置展出了中央红军和红二、六军团长征经过贵州留下的部分文物及历史资料,从强渡乌江开始,经过四渡赤水,到南渡乌江为止。还将杨尚昆提供的参加遵义会议的18人照片放大挂在楼下一间屋子里。1955年10月1日,筹展工作基本就绪,遵义会议会址开始半开放,一边供有关领导审查,一边接待有组织的中、小学生参观。1959年10月1日,遵义会议会址正式对外开放。此后,孔宪权参与接待了邓小平、贺龙、杨尚昆、李井泉等党和国家领导人以及苏联、朝鲜、民主德国、波兰等国外宾50多人。

1961年3月,国务院公布第一批全国重点文物保护单位180处,遵义会议会址为其中之一。为进一步做好文物保护工作,孔宪权组织专业人员,再次对遵义会议会址状况进行了全面认真的检查,并根据检查情况向贵州省文化局报送了《遵义会议会址房屋维修方案》。在后来进行的维修中,孔宪权等发现房屋内部结构存在重大安全隐患。贵州省委高度重视这一情况,要求成立有相关领导、工程技术人员、施工单位等参加的“施工管理委员会”,对遵义会议会址进行全面性的维修、加固。1964年2月至1965年1月,在孔宪权的牵头组织下,这次历时一年的全面性维修在保证外形恢复原状的原则下,采取整体脱落、原状安装、重新修复的方法,对会址内陈列重新进行了布置。并根据调查材料,在会址楼下复原陈列了作战室、参谋人员住室、警卫班室。在跨院,复原陈列了朱德、周恩来住室及警卫班室。同时,把会址东侧原房主晒酱台旁的小楼,恢复为电台室和电台工作人员住室,扩大了遵义会议纪念体系。

调查征集红军长征文物资料

为了进一步充实陈列展出的文物和资料,搞好宣传教育与科研工作,从1955年开始,孔宪权连续3年和专业人员一起,上山下乡,爬山涉水,不辞辛劳,征集红军长征在贵州的文物和资料。他们拿着遵义会议纪念馆筹备处印刷的《征集革命文物宣传提纲》《给遵义少先队员和小朋友的信》等宣传资料,利用有线广播、报刊报道、出黑板报、开座谈会和街头宣传等形式,进村入户宣传遵义会议的伟大意义和征集采访文物资料的重要作用。他们还沿着红军长征在贵州的路线,用10个半月的时间,完成了贵州44个县(市)及川南、滇东北5县的文物资料征集采访任务,比较全面地掌握了中央红军长征在贵州路线和战斗情况的资料,共征集文物1306件,资料300多万字。其中,有不少是1935年遵义人民参与红军组织的革命活动的资料,还有红军遗留下来的枪支、弹药、文献、标语、货币、宣传品等实物。从1955年到1958年,共征集到了遵义会议会议桌、遵义会议会议室挂钟、中国工农红军第一军团总指挥部特务连印章、中国工农红军第六军团第十八师第五十四团军旗、侗族群众杨和钧怀念红军的诗歌稿本等7件珍贵的国家一级文物。1960年6年,在孔宪权协调指导下,纪念馆业务人员根据这些资料,编写了《红军长征在贵州》一书,由贵州人民出版社出版。这是红军长征所经过的省份中最早整理出版的一本书,也是新中国成立后继1958年人民出版社出版的《中国工农红军第一方面军长征记》一书后,国内第二本关于红军长征的书。

争取毛主席为遵义会议会址题字

在纪念馆工作的那段时间,孔宪权十分繁忙。在紧张的工作之余,几乎每天都要挤时间为青少年和解放军官兵讲革命传统,城区所有的中小学校都请他做过报告。1958年11月,邓小平到遵义参观纪念馆时,看到纪念馆取得的显著成绩,高兴地对孔宪权说:“你是遵义会议纪念馆馆长最合适的人选。”1958年,孔宪权到了北京,先后到朱德、彭德怀、胡耀邦等领导同志家中做客。在他的努力和争取下,1964年11月,在遵义会议会址全面维修即将竣工之际,毛主席为遵义会议纪念馆题写了“遵义会议会址”六个大字,这是解放后毛主席为革命纪念旧址唯一的题词。目前,这块以毛主席题字制作而成的“遵义会议会址”牌匾,已成为珍贵的历史文物,被评为“中华第一名匾”。

孔宪权生性直率,对事对人敢于直言。1964年进行那次全面性的维修时,省里一位领导同志主张将遵义会议会议室扩大,孔宪权就是不答应,他坚持“在进行修缮、保养的时候,必须严格遵守恢复原状与保存现状的原则”,和这位上级领导发生了争执。1965年11月,孔宪权转任遵义市保健院院长、支部副书记。至此,他担任了整整十年的遵义会议纪念馆首任馆长,为纪念馆的创建和发展,打下了坚实的工作基础,做出了不可磨灭的贡献。

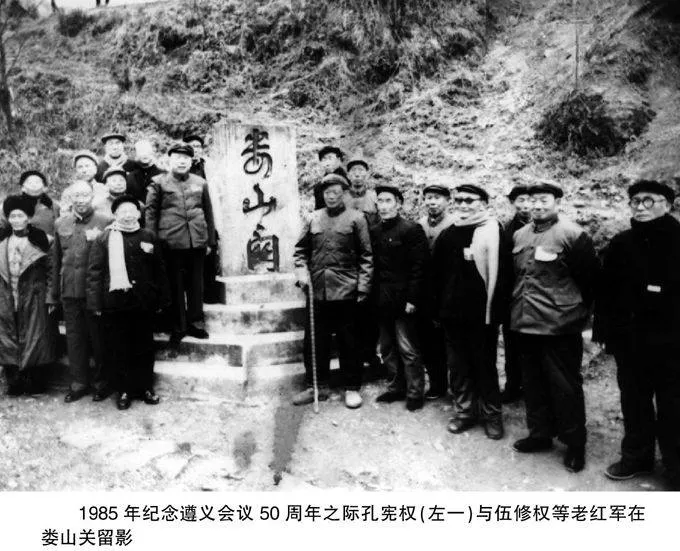

十一届三中全会以后,“文化大革命”中受冲击的孔宪权恢复了应有的待遇。从20世纪80年代起,他先后接待了美、欧、日等国家的作家和外宾,应邀为他们讲述关于长征的史实和红军的故事。美国著名作家哈里森·索尔兹伯里对孔宪权其人其事更是推崇有加,在他享誉全球的名著《长征——前所未闻的故事》一书中,多处写到了孔宪权。孔宪权精心保存的红军文物,被中国人民解放军第十六集团军征集存入军史陈列馆。1988年11月7日,78岁的孔宪权去世时,中共中央总书记胡耀邦亲自发了唁电,“对长征老战友孔宪权同志的逝世深表哀悼”。同时,全国七大军区也发来唁电表示哀悼。○

责任编辑 马永义