文明在何处

人心人性的相通,可从宗教的片断得窥一鳞。譬如说佛家有言:何人无罪何者无愆。这就类同于《圣经》中耶稣所言:你们中间谁是无罪的人,谁就可以先拿石头打她。

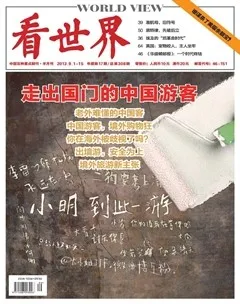

然而在很多事情上,我们都忘记了“反求诸己”。这也包括对中国出境游客不分青红皂白的批评,许多疾言厉色进行指摘的人,自己的素质未必有多高。譬如说,两个多月前,许多人对在埃及神庙石壁上刻字“到此一游”的南京初中男生不依不饶,有网民“人肉搜索”出其所有信息,其父母反复道歉仍不罢休,连其所在学校的官网也被黑为“到此一游”4个字等等。这些正义凛然的人中,其实也有一些人曾经在其他景点刻字、乱扔垃圾、大声喧哗等等,只是这些行为没有被传上网络、引致批评而已。

在这件事情上,许多出言不逊的人其实暗藏了一种心理:能够去埃及旅游的人即便是孩子,他的家庭一定非富即贵,因此怎么指责他都不会太错。但这些人忘记了,用“人肉搜索”等手段去对付一个未成年人,其行为一点也不会比在景点刻字正确和高尚。当然,我也觉得少年的行为需要批评和教育,不过这不意味着任何人抓住这一点就可以无所不用其极。相对于一生的时间,这件事情很快就会过去,但这个读初中的孩子很可能要一辈子背上“刻字者”的沉重包袱,那谁来为他的心理和成长负责?是的,谁都难免有错,但批评指正之后的些许宽容,或许会比将错处上纲上线、无限放大要有效得多。

中国出境游客的整体被“黑”,以及一说起中国游客似乎就代表一群行为不检的暴发户兼难民一般,其实很有点类似的夸大其辞。不排除有部分游客存在不良行为,少数暴富者一出国就爱“扫”奢侈品等等,但诸事皆不可一概而论:一个人的行为只代表他个人的素质,少数人花钱不眨眼也只代表这部分人不明白金钱、财富、品位等并不能划等号。可那些高雅的作者、媒体、网民,凭什么就一棍子将所有中国出境的游客异化为同一个符号?

是的,造成这种现象是需要反思的,媒体和媒体从业者都需要反思。无论传统媒体还是新媒体,其实只是传载内容的形式有区别而已,但在“抹黑”中国游客这方面,很多都已练就了一定的段数,可谓“语不惊人死不休”。类推到其他方面,好像是不说点中国、中国人、中国游客“匪夷所思的不文明”,就跟不上这个伟大的时代似的。于是,那些文明礼貌、中规中矩的中国游客也会无端被区别对待。本期话题里有篇文章就提及,柏林有一家餐馆无端刁难中国游客,不仅侍应生言行不礼貌,餐馆还用各种方式不允许游客用银行卡结账,最后她们只好用现金结账了事。而很多地方类似的“软歧视”也此起彼伏,而众多的中国游客竟然只有忍气吞声。

出现此类现象是很不正常的。尤其是国外有极少数的酒店和高档消费场所,居然明确拒绝中国游客。也有一个生产高档包的知名品牌,曾大放厥词,说是某直营店之所以不对中国游客开放,是因为自己是个老品牌有很多高贵的老顾客,如此做才可不影响品牌的美誉度也不影响那些老顾客精挑细选。这种奇葩虽不多,但给中国游客的整体形象造成很不好的影响。

他们怎敢如此?因为此类言行的犯错成本很低但宣传效果还不错。谁都知道现在出境的中国人兜里有钱,我明确说不接待你似乎就彰显了自身的格调和品位,各种媒体还可能来报道一把。而偏偏还有人就是吃这一套,包括有消费能力的部分中国游客本身,他们还偏偏要去消费。在整体形象与个人享受之间,这些人选择了后者。除了怒其不争,还能怎样?

其实,我们首先应该向那些自以为是、设置区别对待的高端品牌说“不”,要知道不用哪个包、不住某家店一定不会死人的,且还会争得少少颜面与尊严。其次,中文媒体应该携手,摈弃一切门户之见,向中国出境游客推介一切友善景点和消费场所等等,当然也要对内对外大力宣传:其实我们中国游客中也还是有不少好现象嘛。不必张扬、不必作假,只需客观地反映真实的一面即可。

至于对中国游客的各种批评,需要反省的是我们每一个成年人。曾经有一篇转载率与点击率颇高的网文《你怎样,你的国家就怎样》,其中有这样一段话:“……如果我们没有在超市小偷小摸/在菜市场顺手牵羊/把自己不小心弄坏的东西拿回商店换;如果我们不买仿真的鞋、衣服、包包、电子产品/对于出售这些东西的人,给予强烈的反对;也许,就不会有那么多人对Made in China的耻笑……”

我们每一个Born in China的人的价值观念和行为方式,其实也都是Made in China。如果我们不愤于各种批评指摘,好吧,那就让我们从自己做起,做一个将文明落实到细节里的人。